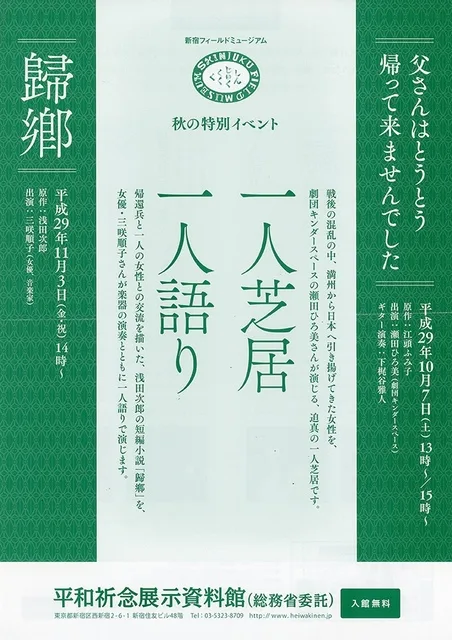

29 『父さんはとうとう帰ってきませんでした』を再び見る

2017.10.8

夏の上演の好評を受けての再演だったが、瀬田ひろ美自身が2回公演を望んだだけあって、夏をさらに上回る出来の舞台だった。

夏の舞台に関しては、「語り」をめぐって、ずいぶんと難しいことを書き連ねたが、今回は、もう素直に感動しましたというしかない。

手記の作者、江頭ふみ子さんの体温が感じられるほど、瀬田ひろ美の演技は深まり、成熟していた。

第1回目の上演の時に、江頭さんのお嬢さんが見えていたというが(ぼくは2回目を見たのでお目にかかることが出来なかった。)、そのお嬢さんは、瀬田さんが「江頭ふみ子です」と冒頭で言ったとたんに、目頭を押さえたという。まさに、彼女にしてみれば、母親が若い姿で目の前に現れたと感じたに違いない。

それは、当たり前の出来事のようでいて、よく考えてみれば必ずしもそうではない。江頭さん本人と、瀬田ひろ美では、顔も違えば声も違う。まったくの別人である。そのまったくの別人が語る言葉に、なんの違和感もなく、あ、お母さんだって思えるというのは、実は大変なことなのだと思う。

「江頭ふみ子です」と名乗ったからといって、そこに「江頭ふみ子」が感じられるとは限らない。言葉が記号としてしか機能していないのなら、そんなことは起こらない。「江頭ふみ子です」と空中に向かって発せられた音としての言葉を、江頭さん本人の心が包み込んでいなければならない。その言葉が空中から戻ってきて、瀬田ひろ美の肉体に宿らなければならない。

それをどうやって実現するかが、役者に課せられた課題だろう。その課題を役者がどのようにして果たしていくのか、そこにどのような努力が必要なのかはぼくにはわからないが、夏の公演から2ヶ月ほどの間に、瀬田ひろ美が懸命に努力したことはよく知っている。

舞台で発する言葉は同じでも、その言葉の背後にあるものや心のあり方を知って演じるのと、知らないで演じるのでは雲泥の差ができる。瀬田ひろ美は、その与えられたセリフをただうまく器用に声を乗せるということを考えて演じるのではなく、言葉そのものの厚みと深みを表現しようと懸命に努力したのだと思う。

どこがどう変わったのか、言葉で説明することはできないが、とにかく、今回の上演では、一つ一つのエピソードが、より輪郭が鮮明になってくっきりと頭に浮かんだ。そして、そこに出てくるさまざまな人間の心がより温かく、よりダイレクトに伝わってきた。だから感動もいちだんと深いものとなったのだ。

伴奏のギター(下梶谷雅人)も、夏の上演時とは一味も二味も違っていて、見事なアンサンブルを形成していた。セリフとの絶妙な「間」は、まるで、文楽の浄瑠璃と三味線の「間」を聞くような気さえして、思わずうなった。

ほぼ完成した形になったこの一人芝居を、瀬田ひろみの大切なレパートリーとして育てていってほしいと願わずにはいられない。

平和祈念展示資料館(新宿) 2017.10.7

瀬田ひろ美(撮影:中川忠満)

下梶谷雅人(撮影:中川忠満)