IPCC第4次報告書目次

第1作業部会(自然科学的根拠)

「第6章古気候」の部分翻訳

6.4 氷河期−間氷期変動と原動力

6.4.1 氷河期−間氷期サイクルにおける気候強制力と応答

6.4.1.1 温室効果ガスの氷河期−間氷期変動は工業化時代と比較してどのくらいか?

6.4.1.2 最終氷河最大期と最終氷河後退期は何を示しているのか?

6.4.1.3 最終氷河最大期の気候モデルシミュレーション結果はどれだけ現実的か?

6.4.1.4 最終氷河最大期の陸上の炭素蓄積のシミュレーションはどれだけ現実的か?

6.4.1.5 以前の間氷期はどれだけ長く続いたか?

6.4.1.6 以前の間氷期の地球温暖化はどのくらいか?

6.4.1.7 氷河時代へ移行するメカニズムについて何が知られているのか?

6.4.1.8 現在の間氷期はいつ終わるのか?

Box6.1:軌道強制力

Box6.2:氷河期の大気中の二酸化炭素濃度が低い原因は何か?

FAQ6.1:工業化時代以前の氷河時代およびその他の重要な気候変動の原因は何か?

IPCC第4次第1作業部会報告書「第6章古気候」原本(英語)[訳1]

[訳注]

6.4 氷河期−間氷期変動と原動力

6.4.1 氷河期−間氷期サイクルにおける気候強制力と応答

古気候の記録は、一連の氷河期−間氷期サイクルの証拠を、最後の74万年にわたり氷床コア(EPICA community members, 2004)の中に、数百万年にわたり深海の堆積物(Lisiecki and Raymo, 2005)と堆積土(Ding et al., 2002)の中に、残している。最もよく証拠が残っている最後の43万年は、1000年スケール(McManus et al., 2002; NorthGRIP, 2004)や他の軌道に関連する大きな気候変動だけでなく、非常に大きな振幅の10万年氷河期−間氷期サイクルによって特徴づけられている(Hays et al., 1976; Box 6.1)。各氷河期−間氷期サイクルの小さい方の期間(平均20%)が、通常1万年から3万年続く温暖な間氷期モードである(Figure 6.3)。43万年前と74万年前の間に、より長い間氷期の証拠が存在するが、最後の4つの典型的な間氷期よりも明らかに寒冷であった(EPICA community members, 2004)。最近の間氷期である完新世[訳2]は現在まで続いている。

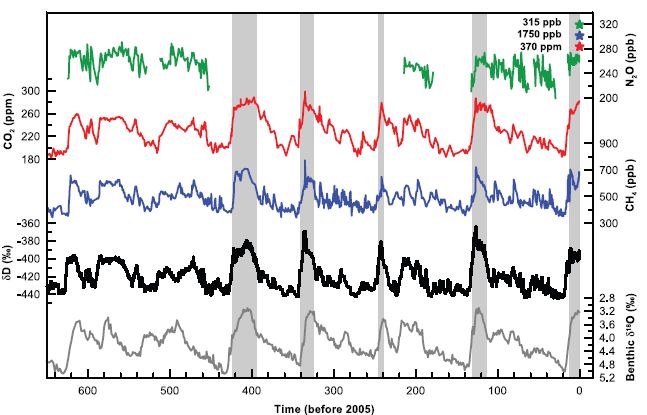

Figure6.3. 局所気温の代替物である重水素変動(δD;黒)、および温室効果ガスCO2(赤)、CH4(青)、窒化酸素(N2O;緑)の大気中濃度;南極大陸の氷床コアにトラップされていた空気から得られたデータ、星印は最近の大気測定によるデータ(Petit et al., 1999; Indermuhle et al., 2000; EPICA community members, 2004; Spahni et al., 2005; Siegenthaler et al., 2005a,b)。陰影は間氷温暖期を示す。間氷期は45万年前にも存在するが、第四期最終期[訳2]の典型的な間氷期より明らかに寒冷であった。現在の間氷期の長さは最後の65万年の中では異常ではない。地球全体の氷の量の変動の代替物である57の地球全体に散らばった底棲生物δ18O海洋記録(ダークグレー)のスタック(Lisiecki and Raymo, 2005)が氷床コアデータと比較のために示されている。底棲生物δ18O曲線の下向きが陸上の氷の量の増加に対応する。縦の陰影は氷床コアの年代モデルに基づいており(EPICA community members, 2004)、海洋記録は軌道パラメータ(Lisiecki and Raymo, 2005)への調整に基づいてオリジナルの時間スケールをプロットしたことに注意。星印と数値は2000年の大気中濃度を示す。

氷床コアの記録は、氷河期−間氷期サイクルにわたって、南極の気温と共に変動する温室効果ガスを示しており、自然の大気中温室効果ガスの変動と気温の間の密接なつながりを示唆している(Box 6.2)。最後の42万年にわたるCO2の変動は広範囲にわたって、典型的には数世紀から千年の差で南極の気温の後を追っている(Mudelsee, 2001)。氷河後退期(完全な氷河期の状態から温暖な間氷期への移行期)の気候強制力[訳3]と応答の連鎖はよく証拠が残っている。氷河後退期の気温代替物(訳注:重水素変動(δD))と CO2の高分解能氷床コアの記録は、南極の気温が CO2より数百年前に上昇を始めていることを示している(Monnin et al., 2001; Caillon et al., 2003)。最後の氷河後退期において、3つの以前のものも同様に、南北の高緯度での温暖化の始まりは、高北緯の急速な温暖化に関連した北部の氷床の溶解に起因する顕著な海面上昇の最初のシグナルより数千年先行している(Petit et al., 1999; Shackleton, 2000; Pepin et al., 2001)。現在のデータでは南半球(SH)または北半球(NH)のどちらでより早く温暖化が始まったかを確認するには十分な正確性がないが、主要な氷河後退の特徴は、温暖化傾向の力強い反転の大きさおよびタイミングに関して北と南の相違を示しており、両半球で一致せず、北半球の方が際だっている(Blunier and Brook, 2001)。

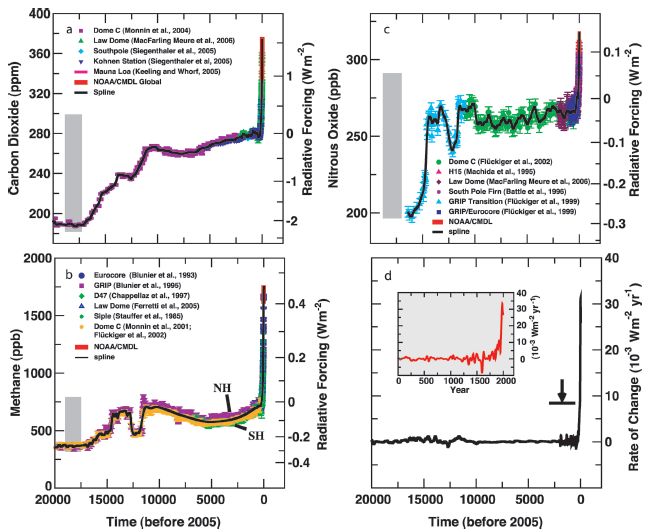

温室効果ガス(特にCO2)フィードバックは、氷河期から間氷期へのモードの移行に対応する地球全体の放射摂動に大いに貢献した(see Section 6.4.1.2)。南極の気温とCO2の関係は過去65万年の間はっきりとは変化しておらず、むしろ更新世後期[訳2]における気候とカーボンサイクルの安定な結びつきを示している(Siegenthaler et al., 2005a)。大気中のCO2の変化率は期間によりかなり変化している。例えば、CO2は、最終氷河最大期の約180ppmから完新世早期[訳2]の約265ppmへ、別の期間とは別の変化率で、増加している(Monnin et al., 2001; Figure 6.4)。

Figure 6.4. 過去2万年にわたる(a)CO2、(b)CH4および(c)窒素酸化物(N2O)、ならびに(d)それらを組み合わせた放射強制力[注3]の変化率;南極およびグリーンランドの氷および万年雪のデータ(記号)から復元されたデータ、赤線とマゼンダ線は直接の大気中の測定データ。グレーのバーは過去65万年間の復元された自然変化の範囲を示す(Siegenthaler et al., 2005a; Spahni et al., 2005)。放射強制力は第2章の単純化された表現で計算された(Myhre et al., 1998)。(d)の放射強制力の変化率(黒線)は濃度データ(図a〜cの黒線)のスプライン近似(Enting, 1987)により計算した。氷の中の泡の年代分布の幅は、南極大陸のLaw Domeにような雪の高蓄積サイトの約20年から、南極大陸のDome Cのような低蓄積サイトの約200年まで差がある。過去2000年をカバーするLaw Domeの氷および万年雪のデータおよび最近の測定器データは40年のカットオフ期間でスプライン近似され、その結果が(d)の挿入図に示す放射強制力の変化率である。矢印は、最終氷河期移行期における低蓄積Dome Cサイトの状態に適用された氷の中の空気の囲い込みプロセスを記述するモデルでCO2、CH4およびN2Oの人間起源のシグナルが平滑化<smoothed>された後の放射強制力の変化率のピークを示す(Spahni et al., 2003)。CO2デー タは、Etheridge et al. (1996); Monnin et al. (2001); Monnin et al. (2004); Siegenthaler et al. (2005b; South Pole); Siegenthaleret al. (2005a; Kohnen Station);およびMacFarling Meure et al. (2006). The CH4 data are from Stauffer et al. (1985); Steele et al. (1992); Blunier et al. (1993); Dlugokencky et al. (1994); Blunier et al. (1995); Chappellaz et al. (1997); Monnin et al. (2001); Fluckiger et al. (2002); and Ferretti et al. (2005)による。N2Oデータは、Machida et al. (1995); Battle et al. (1996); Fluckiger et al. (1999, 2002);およびMacFarling Meure et al. (2006)による。大気中データは、地球全体の平均濃度を示すNational Oceanic and Atmospheric Administration’s global air sampling network (乾燥空気モル比; Steele et al., 1992; Dlugokencky et al., 1994; Tans and Conway, 2005)、およびMauna Loa, Hawaii (Keeling and Whorf, 2005)による。地球全体の平均データはhttp://www.cmdl.noaa.gov/で利用可能である。

6.4.1.1 温室効果ガスの氷河期−間氷期変動は工業化時代と比較してどのくらいか?

現在のCO2、CH4、および窒素酸化物(N2O)の大気中濃度は、過去65万年の氷床コアの記録においてかつて測定されたよりも高い(Figures 6.3 and 6.4)。3つの温室効果ガスの測定された濃度は、工業化時代以前の過去1000年にわたってほんのわずか(CO2とN2Oについて4%、CH4について7%以内)変動し、第四期後期[訳2]にわたっても限定された範囲内で変化した。過去200年内に、第四期後期の自然な範囲を少なくともCO2で25%、CH4で120%、N2Oで9%超えている。3つの記録の全てが工業化時代における人間の排出の大きな益々増える増加への影響を示している。

大気中CO2の変動が3つのガス全ての放射強制力を支配している(Figure 6.4)。CO2、および3つのガス全ての放射強制力(Section 2.3)の工業化時代の増加は、氷河期から間氷期への移行における増加の大きさに類似しているが、間氷期のレベルからスタートし、2オーダー急速である(Stocker and Monnin, 2003)。工業化時代に匹敵する大きさと増加率の増加が過去65万年の間に起こったことを氷床コアの記録は示していない。データの分解能は十分に高く、CO2に関して過去5万年、CH4に関して過去8万年、N2Oに関して過去1.6万年、人間による上昇のようなピークがあったことを非常に高い信頼性で否定している。氷床コアの記録は、工業化時代のCO2、CH4およびN2Oによる放射強制力の平均増加率は過去1.6万年のいかなる時よりも大きいことを示している(Figure 6.4)。大気のシグナルの平滑<The smoothing of the atmospheric signal>(Schwander et al., 1993; Spahni et al., 2003)はLaw Dome(南極大陸における高蓄積基地)においてはわずかであり、10年スケールの変化率がLaw Domeの記録から過去2000年の期間で計算することができる。大気中CO2の平均増加率は、1960年から1999年までの期間は、 工業化時代前の2000年間のいかなる40年間よりも、少なくとも5倍大きい。大気中CH4の平均増加率は、過去40年間は、工業化時代前の2000年のいかなるときよりも、少なくとも6倍大きく、N2Oについては少なくとも2倍大きい。同様に、3つの温室効果ガス全てを合わせた放射強制力における最近の平均増加率は、AD1からAD1800の期間のいかなる時よりも、少なくとも6倍大きい(Figure 6.4d)。

6.4.1.2 最終氷河最大期と最終氷河後退期は何を示しているのか?

過去の氷河寒冷期(時々「氷河時代」と呼ばれる)は、大きな放射摂動に対する気候システムの応答の理解とモデリングを評価する手段を提供する。最も最近の氷河期は約11.6万年前に軌道強制力(Box 6.1)[訳3]に応答してスタートし、氷床の成長および海面の低下は2.1万年前あたりの最終氷河最大期(LGM)において最高点に達した。LGMおよびそれに続く氷河後退期は、放射強制力、境界条件、および気候応答が比較的よく知られているので、広く研究されている。

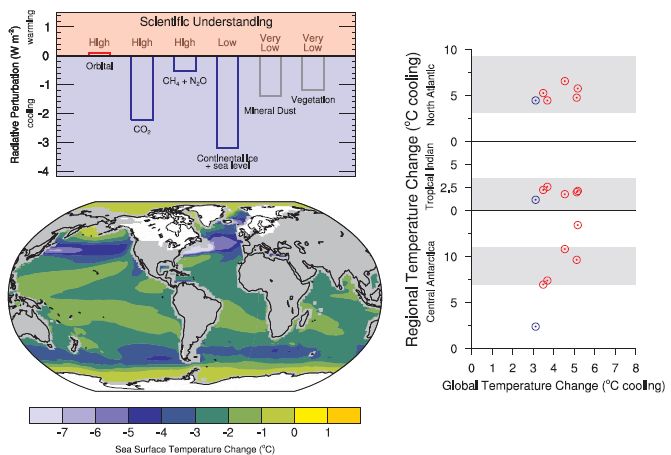

LGMにおける気候システムの応答は、軌道強制力を増幅する大気および陸のフィードバックを含んでいた。LGMにおける十分にかき混ぜられた温室効果ガスの濃度は工業化前の値と比較して少なく(Figures 6.3 and 6.4)、2000年のこれらのガスの放射強制力にほぼ等しくただし逆向きの−2.8W m−2の全球放射摂動に相当する(see Section 2.3)。LGMには、陸上の氷は北アメリカおよびヨーロッパの多くの部分を覆い、海面を低下させ新しい陸を露出させていた。いくつかのLGMシミュレーションの境界条件としてとして指定された<specified>氷床および低い海面の放射摂動は、約−3.2W m−2と推定されてきたが、LGMの大陸氷の範囲および高さ(Mangerud et al., 2002; Peltier, 2004; Toracinta et al., 2004; Masson-Delmotte et al., 2006)および気候モデル内の氷アルベドのパラメータ化(Taylor et al., 2000)に関連する不確実性を有している。植生の分布は変わり、植生のカバー範囲の減少を原因の一つとして(Mahowald et al., 1999)、ツンドラは大陸の北部に広がり熱帯雨林は減少し(Prentice et al., 2000)、大気中のエアロゾル(主に塵)は増加した(Kohfeld and Harrison, 2001)。植生および大気中のエアロゾルはいくつかのLGMシミュレーションにおいて指定された条件<specified conditions>として扱われており、約−1W m−2の放射摂動としてそれぞれ貢献しているが、LGMにおけるそれらの放 射の影響の科学的理解は非常に低い(Claquin et al., 2003; Crucifi x and Hewitt, 2005)。このように生物地球科学サイクルにおける変動は重要な役割を果たし、温室効果ガス濃度、塵の堆積および植生のカバー範囲の変化によって、LGMにおける知られた放射摂動の半分より多く貢献している。全体的にみれば、LGMにおける、変化した温室効果ガスおよびエアロゾル濃度および陸面の放射摂動は、エアロゾルの濃度および陸面の変化の推定におけるかなりの不確実性はあるが、およそ−8W m−2である(Figure 6.5)。

Figure 6.5. 工業化前(1750年)の気候と比較した最終氷河最大期の気候(約2.1万年前)。(上左)LGM気候変動因子の地球全体の年平均放射影響力(W m−2)は、氷河期−間氷期サイクルにおいて一般にフィードバックするが、ほとんどの大気海洋大循環モデル(AOGCM)LGMシミュレーションにおいて指定<specified>もされている。棒グラフの高さは、気候変動因子の公表された値ならびに温室効果ガス濃度の単純化された表現および氷床・植生・鉱物塵のモデル計算を使った放射摂動への変換によって求めた最もよい推定値を示す。参考文献は本文の中に含まれている。各推定の信頼性の判断は、気候変動因子における不確実性に基づく科学的理解およびその放射効果の物理的理解のレベルとして与えられる。下の左右の図に示された古気候モデリング相互比較プロジェクト2(PMIP-2)シミュレーションは鉱物塵または植生のLGM変動の放射影響力は含んでいない。(下左)LGM PMIP−2シミュレーションの複数モデル平均SST(訳注:海洋表面温度)変動;5つのAOGCM(Community ClimateSystem Model (CCSM), Flexible Global Ocean-Atmosphere-Land System (FGOALS), Hadley Centre Coupled Model (HadCM), Institut Pierre Simon Laplace Climate System Model (IPSL-CM), Model for Interdisciplinary Research on Climate (MIROC))による。大陸の氷の範囲が白で示されている。(右)PMIP−2でシミュレートされたLGMの地球全体の寒冷化と比較したLGMの地域的寒冷化;AOGCMの結果を赤丸で示し、EMIC(ECBilt-CLIO)の結果を青丸で示す。地域的平均は次のように定義される:南極大陸、内陸氷床コアの年;熱帯インド洋、15°Sから15°N、50°Eから100°Eの年;および北大西洋、42°Nから57°N、35°Wから20°Eの7月から9月。グレーの陰影は地域的寒冷化の観測された代替物の推定値の範囲を示す:南極大陸(Stenni et al., 2001; Masson-Delmotte et al., 2006)、熱帯インド洋(Rosell-Mele et al., 2004; Barrows and Juggins, 2005)、および北大西洋(Rosell-Mele et al., 2004; Kucera et al., 2005; de Vernal et al., 2006; Kageyama et al., 2006)。

LGMにおける陸の熱帯の寒冷化<cooling>の大きさの理解は、より多くの記録や雪線の評価および植生変化に関連する気候シグナルのよりよい年代決定と解釈によって、第3次報告書より改善した。地球の気候の復元は、地域および高度による強い空間的な相違を示している。花粉の記録は、広範囲にわたる空間的なカバー範囲とともに、熱帯の低地は現在より平均2℃から3℃低温で、中央アメリカおよび南アメリカ北部においては特に低温(5℃〜6℃)で、環太平洋地域西部では少し低温(<2℃)であった(Farrera et al., 1999)。雪線および花粉ベースの推定から得られた熱帯高地の寒冷化の推定は、年代決定および地図作成のかなりの不確実性が含まれているが同様な寒冷化の空間的変化を示しており、また、氷河期における樹木限界および雪線の変化の複合的な気候上の原因(Porter, 2001; Kageyama et al., 2004)、および熱帯の異なった地域間で時間的な非同時代性を示している(Smith et al., 2005)。これらの新しい研究は、熱帯陸地寒冷化のより豊富な地域的な状況を与え、低緯度の気候感度の手がかりとして広く分散したわずかな代替物の記録を、より多く使用する必要性を強調している(Harrison, 2005)。

気候:長期間の調査、地図作成、および予報(CLIMAP)の1980年代早期に作成された海面温度の復元は熱帯大西洋の約3℃の寒冷化、および熱帯太平洋はほとんどまたは全く寒冷化していないことを示していた。LGM熱帯海洋のより明確な熱帯寒冷化はそれ以来、Barbados沖からのサンゴ礁の記録に基づく4℃から5℃(Guilderson et al., 1994)、有孔虫の集合に基づく南アメリカ西部沖の冷舌における6℃まで(Mix et al.,1999)等が提唱されてきた。注意深く定義された時代層位論および新しいキャリブレーションデータセットを使った複数種類の代替物からの新しいデータの統合は、選択的な種の死滅、年代決定の精度、非類似物の状況、および有機体の環境による選択を含む警告を有しているが(Sarnthein et al., 2003b; Kucera et al., 2005; and references therein)、氷河期海洋地図作成(GLAMAP)および氷河期海洋表面の復元のための複数代替物アプローチ(MARGO)プロジェクトから現在利用可能である。これらの最近の復元は中ぐらいの寒冷化を確証しており、一般的にはLGMにおける熱帯SST(訳注:海洋表面温度)において0℃から3.5℃であるが、東岸境界流<eastern boundary currents>および熱帯湧昇領域におけるより大きな寒冷化だけでなく、かなりの地域的変化を有している。寒冷化の推定は、異なった代替物間の顕著な相違を示している。冷舌内のSST勾配の緩和を示唆するMg/CaベースSST推定とは対照的に、動物相ベースの代替物は熱帯太平洋東部冷舌の強化増大を示している(Mix et al., 1999; Koutavas et al., 2002; Rosenthal and Broccoli, 2004)。異なった代替物を組み合わせるためにベイズ的なアプローチを使用して、Ballantyne et al.(2005)は2.7℃±0.5℃(1標準偏差)の熱帯SSTのLGM寒冷化を推定している。

これらの海洋の代替物の統合プロジェクトは現在より広範囲の海氷とともに北大西洋の寒冷な氷河期の冬も示しているが、夏の海氷は氷河期の北極海およびFram Straitだけを覆っており、北大西洋北部およびノルディック海の大部分は氷がなく、ノルディック海の東部のより南方の海洋表面循環を伴っている(Sarnthein et al., 2003a; Meland et al., 2005; de Vernal et al., 2006)。また、LGMにおける南極大陸周辺の海氷も冬の海氷の大きな拡大とかなり大きな季節変化で応答する(Gersonde et al., 2005)。中高緯度の大陸北部にかけて、気温の大きな低下が、南方への移動および森林地帯の大きな減少(Bigelow et al., 2003)、北西ヨーロッパにかけての永久凍土層限界の拡大(Renssen and Vandenberghe, 2003)、温帯の森林の分裂(Prentice et al., 2000; Williams et al., 2000)、西ヨーロッパにおけるステップツンドラの優勢を生じさせた(Peyron et al., 2005)。極地の氷床コアからの気温の復元は、南極大陸における約9℃(Stenni et al., 2001)およびグリーンランドにおける約21℃の高緯度での大きな寒冷化(Dahl-Jensenet al., 1998)を示している。

LGM大西洋反転循環<LGM Atlantic overturning circulation>の強さおよび深さの程度は、多様な新しい海洋の代替指標の適用をとおして調査されてきた(Rutberg et al., 2000; Duplessy et al., 2002; Marchitto et al., 2002; McManuset al., 2004)。これらのトレーサーは、LGMにおいては、北大西洋深海水(NADW)と南極底層水の間の境界はもっと浅く、中間のおよび特に寒冷なおよび塩分の多い深海水の間の増強された密度躍層<a reinforced pycnocline between intermediate and particularly cold and salty deep water>を有していたことを示している(Adkins et al., 2002)。氷河後退のほとんどは約1.7から1.0万年前の期間(最大氷河後退期大気中CO2の増加と同じ期間)にわたって起こった(Figure 6.4)。したがって、LGMからの4℃から7℃の地球全体の温暖化は20世紀の温暖化よりも10倍遅い平均増加率で起こっている可能性が非常に高い。要するに、新しい代替物、多くの新しい記録、気候変数と様々な代替物との関係の改善された理解、およびより精密な年代決定と共通のキャリブレーションによる代替物の記録の復元への統合により、LGMにおける地域的な変化の理解に重要な進歩がなされてきた。

6.4.1.3 最終氷河最大期の気候モデルシミュレーション結果はどれだけ現実的か?

(定められたSST(訳注:海洋表面温度)または単純スラブ海洋モデルのどちらかを有する)大気モデルを用いた古気候モデリング相互比較プロジェクトの第1フェーズ(PMIP-1)のモデル相互比較が第3次報告書において扱われた。現在は、大気−海洋大循環モデル(AOGCM)とEMISを用いた第2フェーズ(PMIP-2)の6つのLGMシミュレーションがある。ただし、わずかな地域的比較だけがこの報告書の時点において完成されている。この報告書で利用可能なPMIP−2 LGMシミュレーション(まだ植生またはエアロゾルの変化の効果は含んでいない)の放射摂動は−4から−7W m−2である。これらのシミュレーションは、第8章および第10章で紹介するモデルのサブセットによるLGMにおける非常に異なった条件への応答を評価することができる。

PMIP−2複数モデルLGM SST変動は、熱帯における控えめな寒冷化と、海氷の増加および海洋循環の変化に関連した中高緯度でのより大きな寒冷化を示す(Figure 6.5)。LGM北大西洋におけるPMIP−2モデル化SST南方傾斜の強さは、寒冷化され拡大した海氷とともに、代替指標と一致する(Kageyama et al., 2006)。地球全体の寒冷化の極地の増幅は、PMIP−2シミュレーションにおいて氷帽の高さについての警告はあるが(Masson-Delmotte et al., 2006)、南極大陸については氷床コアに記録されているように再現された。しかしグリーンランドにおける強いLGM寒冷化は少なく推定された。

PMIP−2 AOGCMは、15°Sから15°Nの熱帯海洋寒冷化の範囲を1.7℃から2.4℃としている。複数のモデルの気候感度シミュレーションは、この熱帯寒冷化は減少した氷河期の温室効果ガス濃度によって説明することができることを示している。減少した氷河期の温室効果ガス濃度は、熱帯放射強制力に対して直接的に影響を及ぼすと共に(Shin et al., 2003; Otto-Bliesner et al., 2006b)、熱帯温度躍層と中層水の海洋換気の増大に貢献する南洋にける正の海氷アルベドフィードバックによるLGM寒冷化をとおして、間接的に影響を及ぼす(Liu et al., 2002)。シミュレートされた熱帯寒冷化の地域的な変化は、MARGOデータによって示されているよりもずっと小さい。その一部は、沿岸湧昇および東岸境界流<eastern boundary currents>の強さをシミュレートできない現在のモデルの分解能に関連している。アフリカおよび北大西洋との重要な現代のテレコネクションを有する地域であるインド洋(Figure 6.5)におけるシミュレートされた寒冷化は、alkenones(Rosell-Mele et al., 2004)および有孔虫の集合(Barrows and Juggins, 2005)からの代替物推定とうまく比較できる。

植生の変化を考慮することによりLGMシミュレーションの現実性<realism>は改善するようであり、また有用な気候植生フィードバックを注目させる(Wyputta and McAvaney, 2001; Crucifi x and Hewitt, 2005)。例えば、LGMにおけるアジアのツンドラの拡大は地域的地表の低温化に貢献し、一方、サバンナが熱帯林に取って代わる熱帯では温暖化する(Wyputta and McAvaney, 2001)。気候と植生のフィードバックは、局所的には降水量が減少する中央アフリカにおける樹木の割合の減少として生じ、遠隔的には(ツンドラが樹木に取って代わる)シベリアの寒冷化によるアジアの夏のモンスーンの変化(減少)として生じる。気候の範囲を草地および灌木が支配的な場所に広げるだけでなく、地球全体の森林における変動を適切に表すために、CO2濃度の植生に対する生理学的効果を含ませる必要がある(Harrison and Prentice, 2003)。ダイナミックな地球全体の植生モデルでシミュレートされた生物群系の分布は古気候データにみられる幅広い特徴を再現している(e.g., Harrison and Prentice, 2003)。

要するに、PMIP−2 LGMシミュレーションは、LGMの放射強制力および大陸氷床に応答して、現在のAOGCMが古気候データによって記録された地域的な気候変動の幅広いスケールの空間的パターンをシミュレートすることができることを確認し、それゆえ、この過去の気候状態の変動に対する気候感度を決定する主要なフィードバックを適切に表していることを示している。温室効果ガス強制力[訳3]および氷床状態の氷河期−間氷期変動を使用するPMIP−2 AOGCMシミュレーションは、−4.6から−7.2W m−2の工業化前の状態および−3.3℃から−5.1℃の地球の平均気温の変動に関して放射摂動を与え、これはPMIP−1の第3次報告書(IPCC, 2001)で報告された範囲と類似している。PMIP−2 LGMシミュレーションから推論された大気中CO2倍増気候感度は2.3℃から3.7℃である(see Section 9.6.3.2)。塵の内容および植生変化の放射摂動が推定された場合、これらの影響の科学的理解は非常に低いが、気候モデルは1℃から2℃の追加的な寒冷化をもたらす(Crucifix and Hewitt, 2005; Schneider et al., 2006)。

6.4.1.4 最終氷河最大期の陸上の炭素蓄積のシミュレーションはどれだけ現実的か?

陸上の炭素蓄積は現在と比較してLGMでは少なかったという証拠がある。底棲有孔虫の貝殻に関する13C測定に基づくマスバランス計算は、約3,000GtCの工業化前天然資源一覧と比較して、陸上の生物圏の炭素の天然資源一覧(土壌および生きている植生)における約300から700GtCの減少を示している(Shackleton, 1977; Bird et al., 1994)。生態系復元に基づく陸上の炭素蓄積の推定はより大きな減少を示唆している(e.g., Crowley,1995)。カーボンサイクルモデルを備えるシミュレーションは、工業化前の時期と比較してLGMにおいて600から1,000GtCの地球全体の陸上炭素蓄積における減少を示している(Francois et al., 1998; Beerling, 1999; Francois et al., 1999; Kaplan et al., 2002; Liu et al., 2002; Kaplan et al., 2003; Joos et al., 2004)。このシミュレートされた減少の大部分は大気中の低CO2から生じる少なくシミュレートされた成長のためである。CO2の主な調節の役割はBond et al.(2003)のモデル−データ分析と一致している。彼らは、氷河時代の大気中の低CO2は、火事のような攪乱後の再成長の遅さにより、樹木の減少の重要な要素でありえると提唱した。要するに、CO2濃度の将来予測にも使用する陸上モデルの結果は、陸の氷河期−間氷期炭素蓄積における復元された差の範囲と幅広く一致している。

6.4.1.5 以前の間氷期はどれだけ長く続いたか?

完新世[訳2]の前の最後の45万年の4つの間氷期(海洋アイソトープステージ5、7、9、および11)は、期間(Figure 6.3)を含む多くの面で全て異なっていた。最も短いもの(ステージ7)は数千年続き、最も長いもの(ステージ11;〜42万年前から39.5万年前)はほとんど3万年続いた。普通でない長いステージ11の証拠は新しい氷床コアと海洋堆積物データによって最近補強された。南極大陸氷床コアのためのヨーロッパプログラム(EPICA)Dome C南極氷床コアの記録は、南極の気温が2.8万年間ほとんど完新世と同じくらい温暖であったことを示唆している(EPICA community members, 2004)。57の世界中に分散する底棲δ180の記録の新しいスタックは、EPICAの結果によって提供されたものとほとんど同じステージ11の年代推定を示している(Lisiecki and Raymo, 2005)。

ステージ11は、日射における気候的歳差の影響を減少させる長い軌道離心率のために、異常に長い間氷期であることが提唱されてきた(Box 6.1)(Berger and Loutre, 2003)。加えて、EPICA Dome Cおよび最近の改訂されたVostokの記録は、ステージ11をとおして、CO2濃度は工業化前の完新世の値に類似していることを示している(Raynaud et al., 2005)。したがって、軌道強制力およびCO2フィードバックは、普通でない長い間氷期に好都合な条件を提供してきた。さらに、ステージ11の長さは、閾値メカニズムに基づく、第四紀の概念モデルによってシミュレートされてきた(Paillard, 1998)。ステージ11のために、これらの概念モデルは、約42.7万年前の日射最大値が氷河後退の引き金を引いたが、次の日射最小値がもう一つの氷河期をスタートさせるには十分に低くはなかったことを示している。したがって、この間氷期では追加的な歳差サイクルが続き、全部で2.8万年の期間をもたらした。

6.4.1.6 以前の間氷期の地球温暖化はどのくらいか?

最終間氷期(LIG、13±0.1から11.6±0.1年前; Stirling et al., 1998)において、地球全体で地球上の氷河の氷は、今より少なかった。これは、グリーンランドおよびたぶん南極の氷床(see Section 6.4.3)のサイズのかなりの縮小を示唆している。LIGの気候は現在より温暖であったいわれてきたが(Kukla et al., 2002)、証拠は地域的であり、主要な強制力の理解と一致する同時代の地球全体におけるものとは必ずしもいえない。この間氷期の前半(〜13.0万年−12.3万年前)では、軌道強制力(Box6.1)はNH(北半球)の夏の日射において大きな増加を生み出した。代替データは、地中海だけでなく、太平洋、大西洋、およびインド洋の一部における現在より暖かい沿岸水域、アラスカの沿岸水域における非常に少ない海氷、内陸のアラスカおよびシベリアの現在ツンドラで占められている地域への亜寒帯森林の拡大、および概してより暖かい北極を示している(Brigham-Grette and Hopkins, 1995; Lozhkin and Anderson, 1995; Muhs et al., 2001, CAPE Last Interglacial Project Members, 2006)。氷床コアのデータは、現在より3℃から5℃温暖な気温のLIG早期のグリーンランドと南極大陸の大きな応答を示している(Watanabe et al., 2003; NGRIP, 2004; Landais et al., 2006)。ニュージーランドの古動物層の証拠は、軌道強制力の緯度依存性と一致してLIG後期のLIGの暖かさを示している(Marra, 2003)。

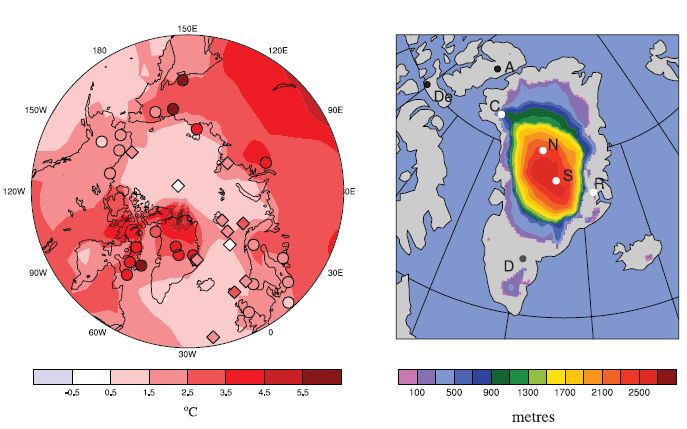

LIGに利用可能なAOGCMシミュレーションは存在するが、標準化された相互比較シミュレーションは行われてこなかった。NHにおいて現在より10%を超える夏の日射を有する13.0万年前から12.5万年前の軌道強制力(Box 6.1)に強制されると、AOGCMは、夏の北極に5℃までの温暖化を生じさせ、ユーラシアおよびバフィン島/北グリーンランド地域に最大の温暖化を生じさせる(Figure 6.6)(Montoya et al., 2000; Kaspar et al., 2005; Otto-Bliesner et al., 2006a)。シミュレーションは、北極の夏の暖かさの最大値の代替物の復元と一般的に一致するが(Kaspar and Cubasch, 2006; CAPE Last Interglacial Project Members, 2006)、現在のシミュレーションには植生フィードバックが含まれていないから、シベリアにおける暖かさはまだ過小評価しているかもしれない。シミュレートされたLIGの地球全体の年平均気温は、軌道強制力と一致して、現在より目立つほど高くはない。

【Figure 6.6】

Figure 6.6. LIGにおける北極の夏の表面空気温度の変化(左)ならびにグリーンランドおよび西の北極圏の氷河の年間最小の氷の厚さおよび範囲(右);多モデルおよび多代替物統合による。左の図には、National Center for Atmospheric Research (NCAR) Community Climate System Model (CCSM)によってシミュレートされた工業化前(Kaspar et al., 2005)13万年弱前の多モデルの夏の温暖化が描かれており、これにCAPE Project Members (2006)およびKaspar et al. (2005)による統合出版に編集された陸上(丸)および海洋(ダイアモンド)の夏の最大温暖化の代替物推定を重ねている。グリーンランド氷床および西部カナダとアイスランドの氷河の範囲および厚さが、3つのアイスモデルの多モデル平均としてLIGにおける最小の範囲が示されている(Tarasov and Peltier, 2003; Lhomme et al., 2005a; Otto-Bliesner et al., 2006a)。氷床コアの観察(Koerner, 1989; NGRIP, 2004)は、Renland (R), North Greenland Ice Core Project (N), Summit (S, Greenland Ice Core Project and Greenland Ice Sheet Project 2)についてはLIG氷があること(白ドット)を示しており、恐らくCamp Century (C)についてもLIG氷があること(白ドット)を示しているが、東部カナダ北極圏のDevon (De)およびAgassiz (A)にはLIG氷がないこと(黒ドット)を示している。南部グリーンランドのDye-3 (D)ではLIG氷の証拠はどちらにも取れるものである(グレードット、詳細は本文参照)。

Figure 6.6. LIGにおける北極の夏の表面空気温度の変化(左)ならびにグリーンランドおよび西の北極圏の氷河の年間最小の氷の厚さおよび範囲(右);多モデルおよび多代替物統合による。左の図には、National Center for Atmospheric Research (NCAR) Community Climate System Model (CCSM)によってシミュレートされた工業化前(Kaspar et al., 2005)13万年弱前の多モデルの夏の温暖化が描かれており、これにCAPE Project Members (2006)およびKaspar et al. (2005)による統合出版に編集された陸上(丸)および海洋(ダイアモンド)の夏の最大温暖化の代替物推定を重ねている。グリーンランド氷床および西部カナダとアイスランドの氷河の範囲および厚さが、3つのアイスモデルの多モデル平均としてLIGにおける最小の範囲が示されている(Tarasov and Peltier, 2003; Lhomme et al., 2005a; Otto-Bliesner et al., 2006a)。氷床コアの観察(Koerner, 1989; NGRIP, 2004)は、Renland (R), North Greenland Ice Core Project (N), Summit (S, Greenland Ice Core Project and Greenland Ice Sheet Project 2)についてはLIG氷があること(白ドット)を示しており、恐らくCamp Century (C)についてもLIG氷があること(白ドット)を示しているが、東部カナダ北極圏のDevon (De)およびAgassiz (A)にはLIG氷がないこと(黒ドット)を示している。南部グリーンランドのDye-3 (D)ではLIG氷の証拠はどちらにも取れるものである(グレードット、詳細は本文参照)。

6.4.1.7 氷河時代へ移行するメカニズムについて何が知られているのか?

氷河期の発端のシミュレーションの成功は、気候変動をシミュレートするモデルのキーとなる目標であり続けた。ミランコビッチ理論は、NH(北半球)の高緯度で夏の日射が減少し、冬の降雪が一年中残り蓄積してNH氷河期氷床を形成することによって、氷河時代への引き金が引かれたと提唱する(Box 6.1)。NH高緯度における入射する太陽放射が最小値に達した11.6万年前に、大陸の氷床の成長およびそれに関連した海面の低下が起こった(Waelbroeck et al., 2002)。大陸の氷の量は最小で安定であり北大西洋の低中緯度は継続的に温暖であった時に、その発端は始まった(Cortijo et al., 1999; Goni et al., 1999; McManus et al., 2002; Risebrobakken et al., 2005)。軌道による日射変化に強制される場合、大気のみのモデルは過去において、永続的な雪の覆いを可能とする適切な応答の大きさを見つけるのに失敗した。現在のモデルとデータは、北の樹木限界の移動、高緯度の海氷の拡大、および氷床のための水蒸気源としての温暖な低緯度の海が、高緯度の大陸における局所的日射強制力[訳3]を増幅し氷床の成長を可能とするフィードバックを提供することを示している(Pons et al., 1992; Cortijo et al., 1999; Goni et al., 1999; Crucifi x and Loutre, 2002; McManus et al., 2002; Jackson and Broccoli, 2003; Khodri et al., 2003; Meissner et al., 2003; Vettoretti and Peltier, 2003; Khodri et al., 2005; Risebrobakken et al., 2005)。発端後の氷床の急速な成長は、降雪の増加を可能とする大西洋子午面循環(MOC)を有する大陸氷のモデルを含むEMISによって捕らえられている。増加する氷床の高さおよび範囲も重要である。しかし、データの記録にみられる氷の量と等価な海面の低下(Waelbroeck et al., 2002; Cutler et al., 2003)はいくつかのEMICシミュレーションにおいてはよく再現されていない(Wang and Mysak, 2002; Kageyama et al., 2004; Calov et al., 2005)。

6.4.1.8 現在の間氷期はいつ終わるのか?

現在の地球温暖化を自然の寒冷化傾向によって沈静化することが可能なメカニズムの証拠は存在しない。北緯高緯度の夏の日射における強い減少だけが、関連するフィードバックと一緒に、現在の間氷期を終了させることができる。低軌道離心率が次の数万年にわたって続くとすれば、歳差効果は最小に見積もられ、11.6万年前に最終氷河期を開始させたような極端に寒い北の夏の軌道形状は、少なくとも3万年間起こることはないだろう(Box 6.1)。自然のCO2体制の元で(すなわち、VostokおよびEPICA Dome Cの氷床コアにおけるように継続する地球気温−CO2相関関係において)、次の氷河期は次の3万年以内に始まると期待することはできないだろう(Loutre and Berger, 2000; Berger and Loutre, 2002; EPICA Community Members, 2004)。中濃度CO2安定シナリオと比較して、高大気中温室効果ガス濃度の持続は、グリーンランド氷床の完全な溶解へ導き(Church et al., 2001)、次の氷河期の始まりをさらに遅らせるかもしれない(Loutre and Berger, 2000; Archer and Ganopolski, 2005)。

Box6.1:軌道強制力

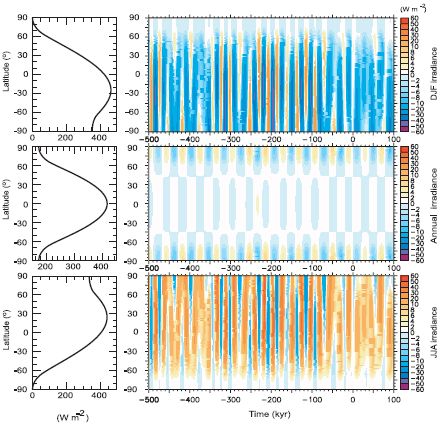

太陽を回る地球の軌道パラメータの周期的な変動が大気上部に入射する太陽放射(以下「日射」という)の季節的および緯度上の分布を修正することが、天文学上の計算(Berger, 1978)から知られている。過去および将来の日射の変化が高い信頼性で数百万年にわたって計算することができる(Berger and Loutre,1991; Laskar et al., 2004)。ここでは過去80万年から将来20万年の期間に焦点を合わせる。この時間間隔にわたって、地軸の傾き(傾斜角)は約4.1万年の強い準周期性で22.05°と24.50°の間で変動している。傾きの変化は季節的な差異に影響を与える。このパラメータは年平均日射変動にも低緯度と高緯度に逆の影響を与えるように変化させる(それゆえ地球全体の平均日射に対しては影響は与えない)。局地的年平均日射変動は6W m−2以下にとどまる。

太陽を回る地球の軌道の離心率は40万年と約10万年のより長い準周期性を有し、80万年前から20万年後の時間間隔にわたって約0.002と0.050の値の間で変化する。離心率の変動だけが太陽と地球の距離を変化させ、地球全体の年平均日射にわずかに影響を与える。しかしながら、離心率の変動は太陽と地球の距離の一年以内の変動に影響を与え、それゆえ傾きおよび気候的歳差によって引き起こされる季節的および緯度上の影響をかなり変化させる。

分点の一般的な歳差と近日点の経度に関連して、至点の位置および近日点に対する軌道の分点の周期的なシフトが生じ、これらが約1.9万年および2.3万年の周期で日射の季節サイクルを変化させる。その結果として、軌道上の四季の位置の変動が日射の緯度上および季節的分布を強く変化させる。一つの季節にわたって平均すると、日射変動は60W m−2に達する可能性がある(Box 6.1, Figure 1)。約40万年前および将来10万年間のような低い離心率の期間においては、歳差により引き起こされる季節的日射変動は大きな離心率の期間よりも強くない(Box 6.1, Figure 1)。高周波数の軌道の変化が非常に小さな日射変動に関連しているようにみえる(Bertrand et al., 2002a)。

Box 6.1, Figure 1. (左)12月から2月(上)、年平均(中)、および6月から8月(下)の現代(1950年)の入射する平均太陽放射(W m−2)の緯度分布。(右)12月から2月(上)、年平均(中)、および6月から8月(下)の過去50万年から将来10万年の入射する平均太陽放射(W m−2)の緯度分布の現在に対する偏差(Berger and Loutre, 1991; Loutre et al., 2004)。

ミランコビッチ理論は、氷河時代は、65°N近くの夏の日射が最小となり冬の降雪が一年中残り蓄積してNH(北半球)氷河期氷床を形成することによって引き金を引かれたと提唱する。例えば、約11.6±0.1万年前(Stirling et al., 1998)の最終氷河時代の始まりは、現在より約40W m−2低い65°Nの6月中旬の日射に相当する(Box 6.1, Figure 1)。

軌道パラメータと過去の気候変動を結びつける研究は、古気候の記録と軌道周期の証明のスペクトル分析;具体的な気候移行の正確な年代決定;ならびに気候および生物地球科学フィードバックの役割を強調する軌道強制力に対する気候の応答のモデリングを含む。セクション6.4および6.5において、軌道強制力、気候フィードバック、および過去の気候変動の関係についての最新の理解のいくつかの面を記述する。

Box6.2:氷河期の大気中の二酸化炭素濃度が低い原因は何か?

氷床コアの記録は、最後の65万年の氷河期−間氷期サイクルにわたって大気中CO2が180から300ppmの範囲で変化していることを示している(Figure 6.3; Petit et al., 1999; Siegenthaler et al., 2005a)。これらのCO2の変化の定量的なメカニズムの説明は気候の研究において主要な未解決の問題の一つであり続ける。大気、海洋、海の堆積物、および陸上におけるプロセスと、海氷と氷床の動力学が考慮されなければならない。氷河期の低CO2濃度に関する多くの仮説が過去20年にわたって現れ、多数の文献が利用可能である(Webb et al., 1997; Broecker and Henderson, 1998; Archer et al., 2000; Sigman and Boyle, 2000; Kohfeld et al., 2005)。氷河期−間氷期の時間スケールにおける大気中CO2を調節し得る多くのプロセスが特定された。しかしながら、仮説をテストする現存する代替データは比較的わずかで不確実であり、複数の仮説の解釈の一部は矛盾している。

ほとんどの説明は、氷河期の低CO2濃度の原因として海洋プロセスにおける変動を提唱している。海洋は、比較的早く交換する(<0.1万年)炭素の貯蔵庫のずば抜けて最大のものである。最終氷河最大期の陸上の貯蔵量は少ないから(see Section 6.4.1)、陸上の変動では氷河期の低い値を説明することができない。氷河期−間氷期の時間スケールにおいて、大気中CO2は、海洋循環、海の生物学上の活動、海洋堆積物の相互作用、海水炭酸塩化学、および空気−海交換によって、主に支配されている。海水中の溶解において、CO2は、海水の酸滴下容量<acid-titrating capacity>(すなわちアルカリ度)により海水の重炭酸塩と炭酸塩イオンとの酸/塩基平衡を維持している。大気中CO2は、海洋が生物学上の活動を有していなければ、より高かったであろう。CO2は暖かい水よりも冷たい水により多く溶解する;それゆえ表面および深い海洋の温度の変動が大気中CO2を変更する可能性を有している。ほとんどの仮説は南洋に焦点を合わせている。そこでは、世界の海洋の冷たい深海水の塊の大きな量的割合が広く形成されており、表面にわき上がる大量の生物学上の栄養物(リン酸塩と硝酸塩)が使用されずに残っている。SH(南半球)プロセスの重要性に関する一つの強い主張は、南極の気温と大気中CO2の相互変化である。

氷河期の大気中の低CO2値に関する、ある一群の仮説は、最初の原因として海洋のアルカリ度の増加または再分配に頼っている。可能性のあるメカニズムは、(i)陸上で風化した炭酸カルシュウム(CaCO3)の増加、(ii)浅い海における珊瑚礁の減少、または(iii)CaCo3の排出率<export ratio>および深海の有機物の変動である。これらのメカニズムは、炭酸塩補償(Archer et al., 2000)と呼ばれるメカニズムにより、氷河期−間氷期のCO2変化の全体の振幅を説明ために、CaCO3の堆積パターンの大きな変動を要求する。利用可能な堆積物データは、氷河期の低CO2レベルの説明における炭酸塩補償の支配的な役割を支持していない。さらに、炭酸塩補償は、時間スケールが数千年であるから、ゆっくりしたCO2変化を説明できるだけである。

他の一群の仮説は、海洋プランクトンの沈下の変動に頼っている。可能なメカニズムは、(iv)冷たく乾いた大陸地域から風で運ばれた大気からの鉄含有塵の堆積が増加することによる南洋における植物プランクトンの豊富化、および続いて起こる制限する栄養物の再配分;(v)海洋全体の栄養物の容量の増加(例えば、岩礁または窒素固定においてさらされた物質の入力をとおして);および(vi)排出した制限する栄養物単位あたりのより高い炭素の排出をもたらす炭素および有機物に吸収された他の栄養物の比率の増加、を含む。最初の一群の仮説と同じように、この一群のメカニズムも利用可能な情報により復元されたCO2変化の全体の振幅を説明することができない。例えば、生物学上の繁殖の増加および塵(鉄の供給)の減少の期間は20から50ppmへのCO2濃度変動と一致している(see Section 6.4.2, Figure 6.7)。モデルシミュレーションは過去の大気中CO2濃度を調節する鉄の限られた役割を一貫して示している(Bopp et al., 2002)。

物理プロセスも観測されたCO2変動に貢献してることがあり得る。可能なメカニズムは、(vii)海洋の温度(および塩分)の変動、(viii)海氷による空気−海ガス交換の抑圧、および(ix)南洋における層形成の増加、を含む。温度および塩分の組み合わさった変動はCO2の溶解度を増加させ、大気中CO2の恐らく30ppm低下の原因になる。全般循環海洋モデルを有するシミュレーションはガス交換−海氷仮説を完全には支持しない。1980年代に考えられた一つの説明(ix)は、南洋における炭素および栄養物リッチの水の湧出や氷河期の深海での炭素蓄積の増加よりも、層形成の方により多く頼っている。層形成は表面における栄養物と炭素の減少の原因になり得るが、表面の栄養物の利用<utilisation>の代替物証拠は論争の的となっている。定性的に、ゆっくりした換気は、最終氷河極大期について復元された非常に塩分を含み非常に冷たい深海水とも、深い南大西洋における氷河期の低く安定した炭素アイソトープ比率(13C/12C)とも、一致している(Adkins et al., 2002)。

結論として、氷河期−間氷期CO2変化の説明は、困難な問題を残している。一連のメカニズムが連携して働いていることもあり得る(e.g., Kohler et al., 2005)。将来は、氷河期−間氷期CO2変化の大きさを説明するだけでなく、大気中CO2と気候の複雑な時間的変化を一貫して説明すべきである。

FAQ6.1:工業化時代以前の氷河時代およびその他の重要な気候変動の原因は何か?

地球の気候は、人間の活動が役割を演じるずっと前からを含めて、あらゆる時間スケールで変動している。これらの気候変動の原因とメカニズムの理解は大きく進歩してきた。地球の放射収支における変動は過去の気候変動の主要な駆動力であるが、そのような変動の原因は様々である。それぞれの場合、氷河時代、温暖な恐竜時代、あるいは過去1000年の変動であれ、特定の原因が個々に証明されなければならない。現在では、これは多くの場合においてよい信頼性で行われており、多くの過去の気候変動は定量モデルで再現することが可能である。

地球全体の気候はこの惑星の放射収支によって決定される(see FAQ 1.1)。地球の放射収支を変動させそれにより気候変動の原因となる3つの基本的な方法がある:(1)入射する太陽放射の変動(例えば、地球の軌道あるいは太陽自身の変動による)、(2)太陽放射の反射割合の変動(この割合はアルベドと呼ばれる−例えば、雲量、エアロゾルと呼ばれる微粒子、あるいは陸地を覆うものの変動によってなされる)、および(3)宇宙へ放射される長波長エネルギーの変化(例えば、温室効果ガス濃度の変動による)。加えて、局所的気候は、熱が、風や海流によりどのように分配されるのかにも依存する。

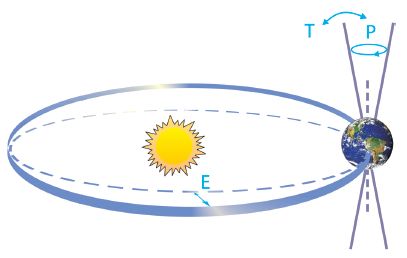

過去約300万年間、規則的なサイクルで訪れ去っていった氷河時代から始めると、ミランコビッチサイクルと呼ばれる太陽を回る地球の軌道の規則的な変動に結びつく説得力のある証拠がある(Figure 1)。このミランコビッチサイクルが各季節の各緯度で受ける太陽放射の量を変動させる(ただし、地球全体の年間平均にはほとんど影響を与えない)。これは天文学的正確さで計算することができる。これが厳密にどのように氷河時代を開始させ終了させるのかについてはまだいくらかの議論があるが、北の大陸における夏の日光の量が重要であると多くの研究が提案している:これが臨界値以下に下がると、前年の冬からの雪が夏に消えず、ますます多くの雪が蓄積し氷床が成長し始める。簡単な概念モデルが軌道変動に基づく過去の氷河期の開始をうまく‘予測’してきたが、気候モデルシミュレーションが氷河時代は実際にこの方法で開始され得ることを確認している。過去の氷河時代を開始させたのと同じ程度の北の夏の日射の次の大きな減少は、3万年たてば始まるはずである。

【FAQ 6.1, Figure 1】主な原因ではないが、大気中二酸化炭素(CO2)も氷河時代に重要な役割を演じている。南極の氷床コアのデータは、CO2濃度は寒冷な氷河期では低く(〜190ppm)、温暖な間氷期では高い(〜280ppm)であることを示している;大気中CO2は南極大陸の気温変動に数百年遅れて後を追っている。氷河時代の開始と終了の気候変動に数千年かかるから、これらの変動の多くは正のCO2フィードバックによって影響を受ける;すなわち、ミランコビッチサイクルによる最初の小さな寒冷化が、それに続いて、CO2濃度の低下とともに増幅される。氷河時代の気候のモデルシミュレーション(Section 6.4.1の解説参照)は、CO2の役割を含めなければ、現実的な結果をもたらさない。

FAQ 6.1, Figure 1. 氷河時代サイクルを駆動する地球の軌道変動(ミランコビッチサイクル)の図解。‘T’は地軸の傾き(または傾斜)の変動を示し、‘E’は(楕円の短軸の変動による)軌道の離心率を示し、‘P’は歳差、すなわち軌道の与えられた点における軸の傾きの方向の変動を示す。出典:Rahmstorf and Schellnhuber (2006).

FAQ 6.1, Figure 1. 氷河時代サイクルを駆動する地球の軌道変動(ミランコビッチサイクル)の図解。‘T’は地軸の傾き(または傾斜)の変動を示し、‘E’は(楕円の短軸の変動による)軌道の離心率を示し、‘P’は歳差、すなわち軌道の与えられた点における軸の傾きの方向の変動を示す。出典:Rahmstorf and Schellnhuber (2006).

最終氷河時代には、北大西洋周辺の記録に特に顕著な20を超える突然かつ劇的な気候シフトが起こった(see Section 6.4)。これらは氷河期−間氷期サイクルとは違い、おそらく地球全体の平均気温の大きな変動を含んでいない:変動はグリーンランドと南極大陸とで同期してはおらず、南大西洋と北大西洋において逆方向である。これは、地球全体の放射収支の主要な変動がこれらのシフトの原因である必要はないことを意味している;気候システム内の熱の再分配で十分である。実際、海流と熱輸送の変動でこのような突然のイベントの多くの特徴を説明することができる;堆積物のデータおよびモデルシミュレーションは、これらのいくつかの変動は、その時の大西洋を取り囲む氷床の不安定性およびそれに関連する海洋への淡水の放出によって引き金を引かれたであろうことを示している。

気候の歴史の中でもっと暖かい時代もあった。グリーンランドと南極大陸が氷で覆われている現在とは異なり、過去5億年のほとんどの間、おそらく地球上に氷床は全く存在しなかった(地質学者が岩石に氷が残しした跡から述べている)。100万年以上前(すなわち南極氷床コアが到達できる以前)の多量の温室効果ガスのデータはどちらかといえば依然として不確実であるが、地質学のサンプルの分析は、温暖な氷のない時代は高大気中CO2レベルと一致していることを示唆している。100万年の時間スケールでは、CO2のレベルは固体の地球と海洋および大気の間のCO2交換率に影響を与える地殻変動活動により変動する。これらの古代の気候についての詳細はセクション6.3参照。

過去の気候変動のもう一つのありそうな原因は、太陽のエネルギー出力の変動である。最近数十年の測定は、太陽の出力は、11年サイクルで、わずかに(0.1%近くまで)変動していることを示している。(17世紀までさかのぼる)太陽黒点観測も、宇宙放射によるアイソトープからのデータも、太陽活動のより長い期間の変動の証拠を提供している。データの対比とモデルシミュレーションは、太陽の変動および火山活動が工業化時代のスタート以前の過去1000年の気候変動の主な理由であるらしいことを示している。

これらの例が、過去の異なった気候変動が異なった原因をもつことを示している。自然の要素が過去の気候変動の原因であった事実は、現在の気候変動が自然によるものであることは意味しない。たとえ話をすれば、山火事が自然の落雷によって長い間引き起こされてきた事実は、火事が不注意なキャンパーによって引き起こすことができないことを意味しているわけではない。FAQ2.1では、最近の気候変動に対して、人間が自然と比較してどのくらい影響を及ぼしたのかの問題を扱っている。

[訳注]

[訳1]IPCC第4次報告書第1作業部会「第6章古気候」の原本(英語)は、IPCCのサイトの「Chapter 6 Palaeoclimate」を右クリックして「対象をファイルに保存」でダウンロードしてください。第4次報告書の要約と原本の全体については「9.IPCC第4次報告書の要約と原本」を参照してください。

[訳2]地質年代を知るには、仲田崇志氏作成の「地質年代表」が便利です。

[訳3]「放射強制力」については、例えば、第1作業部会の政策決定者向け要約の2頁の脚注で次のように定義している。

「放射強制力」は、ある因子が持つ、地球−大気システムに出入りするエネルギーのバランスを変化させる影響力の尺度であり、潜在的な気候変動メカニズムとしてのその因子の重要性の指標である。正の放射強制力には地表面を昇温させる傾向が、負の放射強制力には地表面を降温させる傾向がある。この報告書では、放射強制力の値は工業化以前の状態(1750年)に対しての2005年の変化であり、ワット毎平方メートル(W/m2)を単位とする。「強制力」は英文では「forcing」であり、簡単に言えば、気温を変化させる力である。第6章には、このほかに、「気候強制力」、「軌道強制力」、「温室効果ガス強制力」、「局所的日射強制力」、「放射影響力」が使用されているが、同様な意味であると思う。【Figure 6.5】の上左図には、LMG(最終氷河最大期)におけるCO2等の放射強制力がマイナスで示されているが、これは工業化以前の状態(1750年)を基準にしているからである。