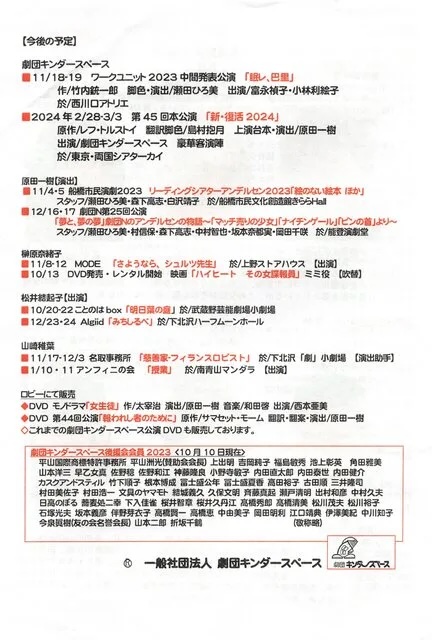

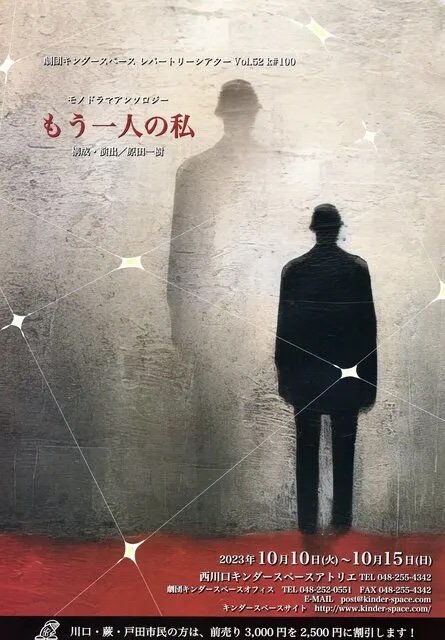

107 キンダースペース「モノドラマアンソロジー もう一人の私」を観て──新しい「モノドラマ」へ

2023.10.17

キンダースペースの「モノドラマ」は、今や成熟のときを迎えた。もう25年もやってきたという。ほんとうに、すごいことだ。

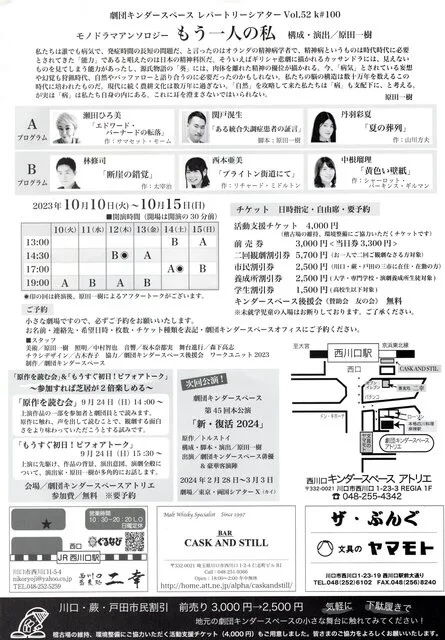

「モノドラマ」では、当初から日本の近代文学を取り上げてきたのだが、今回初めて海外文学を扱い、更に、原田一樹のオリジナル脚本まで含まれた。しかも、全6本に共通するテーマを設定し、それが今回は「近代」だった。画期的である。

演技もまさに成熟してきている。ぼくは今回Aプロしか見ることができなかったが(Bプロも見たかった。残念。)、丹羽彩夏、関戸滉生、瀬田ひろ美の3人は、経験年数はあれ、それぞれの「成熟」を成し遂げている。それは演技の成熟であると同時に、演出の成熟であることはいうまでもない。この二つを分かつことはできない。いくら演出が成熟していても、演技がそれを体現しなければ「演出の成熟」を観客は実感できないからだ。そういう意味で、「モノドラマ」は、ほんとうに意味での「成熟」を成し遂げたのだ。

だからこそ、「踏み越え」は必然だったのだと思う。海外文学へ、そして、オリジナルへ、と。

丹羽彩夏の「夏の葬列」(山川方夫作)。のっけの発声から素晴らしい。よく通る声、輪郭ただしい美しい発音。その声が、舞台に夏の海と、葬列と、空襲をくっきりと浮かびあがらせ、そして、男の内面のドラマを精密に描きだす。白と、青と、赤の色彩が、まぶしい。舞台には、切り取られた海と、芋の蔓しか存在しないのに。

何もないところに、生々しい「物体」あるいは「現実」を、現出させるのが、演劇の大きな魅力であり力だが、「モノドラマ」は、その極北だ。能・狂言の世界に近いが、舞台に立つのがたった一人という点で、それを凌駕する。

関戸滉生の「ある統合失調症患者の証言」(原田一樹オリジナル脚本)。関戸の演技の見事さは、毎度のことだが、今回はとくに素晴らしかった。「モノドラマ」では、何人かの人物を描き分けることが必要になるが、この芝居は、「独白」であり、今までの「モノドラマ」っぽさはない。しかし、この「独白」は、「ある友人」の話として、友人の独白として始まり、最後は、これは自分の話なのだという結末に至るよくあるタイプの流れなのだが、それが「統合失調症」という病の患者の話であるという事情から、演ずるのがじつに困難な芝居となっている。

まず、役者が話し始めるとき、役者は、「健常者」として話し始める。やがて「友だち」から聞いた話だとして、「友だち」の代わりに話し始める。その「友だち」の独白は、次第に狂気を帯びてくるのだが、その「統合失調症患者の世界」が孕む歓喜と恐怖が、あまりに見事に描かれたために、ぼく自身までその世界に連れ込まれていくような恐怖さえ感じたほどだ。

それは、この芝居の最初に、「私」がこの「友人」の話をしたと思ったのは、「私」もまた、なにかのきっかけがあれば、「友人」と同じような体験をしたかもしれないと思ったからです、というセリフがあったからだといえる。このセリフによって、観客であるぼくもまた、この「友人」の体験を自分もしたかもしれないという思いを持ったのだ。さすがは、原田さんだ。

「狂気」と「正常」の間を揺れ動く一人の人間を演じ分けるのは、とても難しいことだ。とくに「狂気」と「正常」が、実はそれほど隔絶したものではなく、境を接しているのだというのが、この芝居の核心なので、その「間」を、微妙に、しかも、正確に演ずる力が試される。そしてそれができなければ、この芝居は成立しない。この困難を、関戸は見事に乗り越え、おそらく作者の想像を超えた世界を現出してみせたはずだ。拍手である。

瀬田ひろ美の「エドワード・バーナードの転落」(サマセット・モーム作)。これは一転して、1人の女と2人の男が登場して、錯綜したドラマを展開する、別の意味で難しい芝居。成熟しない俳優がこれを演じたら、何がなんだか分からなくなってしまうだろう。

登場するのは、男と女だ。女はまだいいとしても、男は、個性のまったく違う二人。この三者をどう演じ分けるか。ベテランの瀬田は、大げさに声色を使うことも、身振り・表情に特別な差異を設定もせずに、セリフと単純化された所作で、対処する。

亡くなった落語家の小三治が、師匠の小さんから教わったことに、「了見」ということがあったという。よけいな技術は要らないんだ、ただその「了見」になればいい、というのだ。つまりは、演じる人物そのものにこころからなりきればいい、そうすれば、自然とその人を演じることになるんだということだ。これは、簡単そうで難しい。難しいが、これしか、ない。

瀬田ひろ美が、小さんや小三治に匹敵していると言っているわけではもちろんないが、その域に近づいていると言ってもいい。それでも言い過ぎなら、このまま精進して、近づいていってほしいと言っておきたい。

さて、テーマたる「近代」は。

パンフレットで、原田一樹は、「作家あるいは表現者は、この社会や自分の暮らす生活圏の事象に違和や不安を覚え、作品化したり外部表明する衝動を覚える」と言う。その「違和」や「不安」の大元に、「近代」が横たわっているということだろう。その「近代」は、ふたたび原田の言葉を借りれば、「文明の発祥以来『人』が抱えつづけ、いまだに私たちを追い詰めるモノの姿」として感じられる。それはおそらく「近代」の奥にある「モノ」なのだろう。原田が追い続けてきた日本の「近代文学」こそ、その「モノ」との格闘の壮絶たる「戦跡」にほかならない。

山川方夫「夏の葬列」は、まさに「近代」が生んだとしかいいようのない戦争が、一人に人間の一生に深い傷を与え続けているという現実。しかも、「今」もなお、その傷が増殖しつづけているという途方もない現実を描いている。

「統合失調症患者の世界」は、人間が「近代」を生きてこなければその世界に生きていたかもしれない「もう一つの現実」を示唆しているともいえる。「近代的価値」が、どんなに人間をゆがめてきたかを痛切に反省させらる。

「エドワード・バーナードの転落」には、「反近代」がもっとも分かりやすい形で描かれている。「エドワード・バーナード」の人生を「転落」と規定することこそが「近代的価値」だからだ。

新しい領域に踏み込んだ「モノドラマ」。これからの展開を心から楽しみにしている。

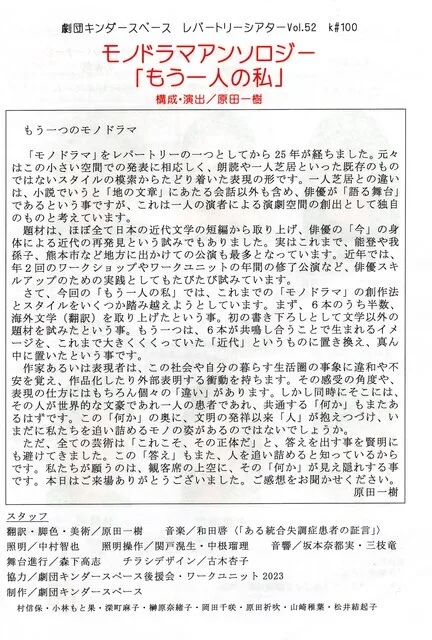

もう一つのモノドラマ

「モノドラマ」をレパートリーの一つとしてから25年が経ちました。元々はこの小さい空間での発表に相応しく、朗読や一人芝居といった既存のものではないスタイルの模索からたどり着いた表現の形です。一人芝居との違いは、小説でいうと「地の文章」にあたる会話以外も含め、俳優が「語る舞台」であるという事ですが、これは一人の演者による演劇空間の創出として独自のものと考えています。

題材は、ほぼ全て日本の近代文学の短編から取り上げ、俳優の「今」の身体による近代の再発見という試みでもありました。実はこれまで、能登や我孫子、熊本市など地方に出かけての公演も最多となっています。近年では、年2回のワークショップやワークユニットの年間の終了公演など、俳優スキルアップのための実践としてもたびたび試みています。

さて、今回の「もう一人の私」では、これまでの「モノドラマ」の創作法とスタイルをいくつか踏み越えようとしています。まず、6本のうち半数、海外文学(翻訳)を取り上げたという事。初の書き下ろしとして文学以外の題材を試みたという事。もう一つは、6本が共鳴し合うことで生まれるイメージを、これまで大きくくくっていた「近代」というものに置き換え、真ん中に置いたという事です。

作家あるいは表現者は、この社会や自分の暮らす生活の事象に違和や不安を覚え、作品化したり外部表明する衝動を持ちます。その感受の角度や、表現の仕方にはもちろん個々の「違い」があります。しかし同時にそこには、その人が世界的な文豪であれ一人の患者であれ、共通する「何か」もまたあるはずです。この「何か」の奥に、文明の発祥以来「人」が抱えつづけ、い

まだに私たちを追い詰めるモノの姿があるのではないでしょうか。

ただ、全ての芸術は「これこそ、その正体だ」と、答えを出す事を賢明にも避けてきました。この「答え」もまた、人を追い詰めると知っているからです。私たちが願うのは、観客席の上空に、その「何か」が見え隠れすることです。本日はご来場ありがとうございました。感想をお聞かせください。

原田一樹

★作品について

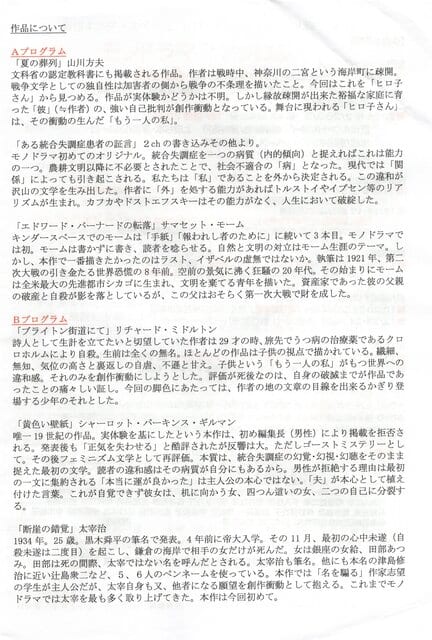

Aプログラム

「夏の葬列」山川方夫

文科省の認定数科書にも指載される品。作者は戦時中、神奈川の二宮という海岸町に疎開。戦争文学としての独自性は相当者の側から戦争の不条理を描いたこと。今回はこれを「ヒロ子さん」から見つめる。作品が実体験かどうかは不明。しかし縁故疎開が出来た裕福な家庭に育った「彼」(≈作者)の、強い自己批判が創作衝動となっている。舞台に現われる「ヒロ子さん」は、その衝動の生んだ「もう一人の私」。

「ある統合失調症患者の証言」2chの書き込みその他より。

モノドラマ初めてのオリジナル。統合失調症を一つの病質(内的傾向)と捉えればこれは能力の一つ。農耕文明以降に不必要とされたことで、社会不適合の「病」となった。現代では「関係」によっても引き起こされる。私たちは「私」であることを外から決定される。この違和が沢山の文学を生み出した。作者に「外」を処する能力があればトルストイヤやイプセン等のリアリズムが生まれ。カフカやドストエフスキーはその能力がなく、人生において破綻した。

「エドワード・バーナードの転格」サマセット・モーム

キンダースペースでのモームは「手紙」「報われし者のために」に続いて3本目。モノドラマでは初。モームは書かずに書き、読者を唸らせる。自然と文明の対立はモーム生涯のテーマ。しかし、本作で一番描きたかったのはラスト、イザベルの虚無ではないか。執筆は1921年、第二次大戦の引き金たる世界恐慌の8年前。空前の景気に沸く狂騒の20年代。その始まりにモームは全米最大の先進都市シカゴに生まれ、文明を棄てる青年を描いた。資産家であった彼の父親の破産と自殺が影を落としているが、この父はおそらく第一次大戦で財を成した。

Bプログラム

「フライトン街道にて」リチャード・ミドルトン

詩人として生計を立てたいと切望していた作者は29才の時、旅先でうつ病の治療薬であるクロロホルムにより自殺。生前は全くの無名。ほとんどの作品は子供の視点で描かれている。繊細、無知、気位の高さと裏返しの自虐、不遜と甘え。子供という「もう一人の私」がもつ世界へ違和感、それのみを創作衝動にしようとした。評価が死後なのは、自身の破滅までが、作品であったことの痛々しい証し。今回の脚色にあたっては、作者の地の文の目線を出来るかぎり登場する少年のそれとした。

「黄色い壁紙」シャーロット・パーキンス・ギルマン

唯一19世紀の作品。実体験を基にしたという本作は、初め編集長(男性)により掲載を拒否される。発表後も「正気を失わせる」と酷評されたが反響は大。ただしゴーストミステリーとして。その後フェミニズム文学として再評価。本質は、統合失調症の幻覚・幻視・幻聴をそのまま捉えた最初の文学。読者の違和感はその病質が自分にもあるから。男性が拒絶する現由は最初の一文に集約される「本当に運が良かった」は主人公の本心ではない。「夫」が本心として植え付けた言葉。これが自覚できず彼女は、机に向かう女、四つん這いの女、三つの自己に分裂する。

「断崖の錯覚」太宰治

1934年。25歳。黒木舜平の名で発表。4年前に帝大入学。その11月、最初の心中未遂(自殺未遂は二度目)を起こし、鎌倉の海岸で相手の女だけが死んだ。女は銀座の女給、田部あつみ。田部は死の間際、太宰ではない名を呼んだとされる。太宰治も筆名。他にも本名の津島修治に近い辻島衆二など、5、6人のペンネームを使っている。本作では「名を騙る」作家志望の学生が主人公だが、太宰自身も又、他者になる願望を創作衝動として抱える。これまでモノドラマでは太宰を最も多く取り上げてきた。本作は今回初めて。

原田一樹