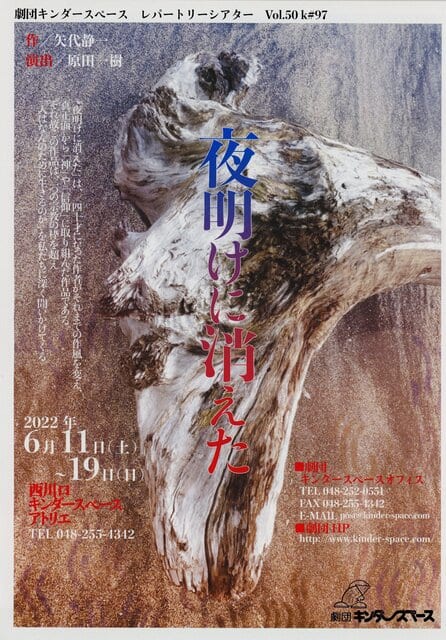

87 「不可能」を超えて──劇団キンダースペース公演「夜明けに消えた」(Bプロ)を観て

2022.6.24

演出の原田一樹さんは、上演パンフレットで、「この宗教(キリスト教)は不可能が前提になっている。」として、こう続けている。

一方、「文学」も又、たどり着けないものにたどり着こうとする行為である。(中略)私自身が初めてこの作品に触れたのは、他の戦後劇作家も、矢代作品も、何も知らない頃だった。で単純に「そうか、芝居とはこういうものか!」と思った。同時に「これは大変だ」と思った。しかしその後、文学が「言語」では描けないものを描こうとするのならば、演劇も又、他者を生きるなどという「不可能」にのたうちながら作り上げる世界であると、思い至った。すくなくとも「戯曲」はそのように読みたいし、そのことに耐える作品を求めたい。

劇団キンダースペースが、矢代静一の「夜明けに消えた」を取り上げたのは、1999年の第21回公演(シアターX)ということだが、残念なことに、ぼくはそれを見ていない。しかし、瀬田ひろ美さんと話していると、ときどき、その公演のことが話題になり、キンダースペースにとっては、大事な芝居なのだなと思いつつ、どうして、そこまで大事に思うのか不思議にも思ってきた。

その「夜明けに消えた」を原田さんが次に手がけたのは、2016年3月、スターダス21の修了公演で、ぼくはそれを感動をもって見たのだが、それでもなお、原田さんが、なぜこの芝居にこだわるのかを、その時はよく理解していなかったように思う。

というのも、ぼくは、不真面目ながらカトリックの信者であり、そうした信者の目からみると、どうもこの芝居は、どこか「こそばゆい」ところがあったのだろうと思う。原田さんが高く評価してくれるのは、宗教的な「身内」としてはありがたいが、「外」から見たらどうなんだろうという疑問だった。

この芝居を書いた後、矢代静一は、カトリックの洗礼を受けたわけだが、そういう事情を考えれば(あるいは考えなくても)、この芝居を通じて、矢代静一は、自らが信仰に至るまでの内面の葛藤を過程を克明に辿り、それを複数の登場人物に仮託して演劇空間を作り上げたのだということが、「わかりすぎる」ほど分かってしまう。

最後のほうの、主人公たる「ノッポ」の舞台へむかっての独白は、まさに、矢代静一の生々しい信仰告白となっているわけだが、そうした告白が、切実であればあるほど、観客は戸惑ってしまうだろう。信者でない観客は、信仰をどこか強要されているように感じてしまって、身構えることになるかもしれないし、なまくら信者たるぼくなどは、むしろ、自分の中途半端な信仰のありかたを責められているかのように感じてしまい、逃げたいような気持ちになってしまうのではないか。そんな気分が、感動の一方ではあったのではなかったか。

そういう一種の戸惑いを残しつつも、原田さんがこの芝居を大事に思って手がけていることがことさら強く記憶に残ったのだった。そこへ、今回、キンダースペースで再び上演するということを聞いて、「なぜ、そこまで?」の思いはさらに強まり、もういちど、虚心にこの芝居に向かい合わねばならないと思ったのだった。

アトリエの席に座って、原田さんのパンフレットの文章を読んで、これまでの疑問がすっと溶けていくのを感じた。そうか、そういうことだったのか、と。

それと同時に、今までのキンダースペースが、そして原田さんが、何を大事に考え、何を表現しようとして心血を注いで来たのかということも、はっきりと分かったような気がした。

「キリスト教は不可能を前提にしている。」という原田さんの一言は、まさにキリスト教の本質を突いている。「キリストの復活」というひとことを例にしても、その「不可能」は誰の目にもあきらかだ。「ぐず」がいくら、「復活した主を見た。」と言い張っても、だれもそれを「信じる」ことは「できない」。「いや、信じるのが信者でしょう。」と言われても、実はそうではないのだ。このあたりは難しいことで、この難しいことを巡って、数百年も思索を重ねてきたのだ。

世界中でもっとも多くの人に読まれてきた「本」だと言われる「聖書」は、しかし、もっとも多くの誤解を生んだ「本」でもある。いや「誤解」という言葉もここではふさわしくない。「誤解」は、対概念として「正解」の存在を匂わせるからだ。「正解」は、ないのだ。いや、そうじゃない。「正解」が「ない」ことを知りつつ、それでも「正解」(あるいは自分なりの「正解」)を求め続けることが、すなわち「信仰」というものだというしかないのだろう。

イエスの言葉だけをとってみても、矛盾だらけだ。「情欲を持って女を見れば、それは姦淫したと同じだ。天国に行きたければ、その目をえぐり出して捨てよ。」といいながら、売春婦を責める人々に、「お前達の中で罪のない者は、この女に石を投げよ。」という。いやらしい目で女をみた「だけ」で、地獄に落ちるぞ、と言っているかのように見えるイエスなのに、売春をこととする女を誰が裁けるか? と人々に問う。こうした矛盾する言葉を、そのままに受け取って生きようとすることは、それこそ「不可能」なことだ。だからこそ、これまで人々は、自分(たち)に都合のいいイエスの言葉だけを受け取って、自分の「信仰」だと勘違いしてきたのだ。そこに「宗教戦争」などという、およそ「信仰」とはかけ離れた愚行が繰り返されてきた原因があるだろう。

しかし、一人の人間が、「信仰」に向かおうとするとき、そこには必然的に、葛藤が生じるものなのだ。「信じる」ことと「信じない」こと、「愛すること」と「憎悪する」こと、「許す」ことと、「許さない」こと、そうした二つの心が、常に対立して、せめぎあう。そのせめぎ合いのなかから、そのドラマの中から、少しずつ見えてくるものがある。あるいは、見えてくるはずだと思うことが、すなわち「信仰」というものの本質だろう。

「夜明けに消えた」が描く世界は、そうした一人の人間の「中」に、「内面」に渦巻き続ける対立、つまりはドラマそのものなのだ。

*

この芝居は、三重の入れ子構造になっている。

将来を嘱望されていた新進のデザイナーだった「ノッポ」と呼ばれる男が、、忽然と姿を消して(「蒸発」して)しまう。それからしばらくして、その「ノッポ」が書いた戯曲が発見される。まずは、幕開きと同時に、「ノッポの蒸発」を語る男が登場する、それが、一番外側の「層」である。その後、舞台では「ノッポ」が書いた戯曲が上演される。それが二番目の「層」である。そして、その戯曲の中に、もう一つの「層」が入っている。それが、「聖書」の中の言葉である。その言葉は、説教としての言葉ではなく、「ドラマ」としての言葉だ。特に、最後のほうで「ノッポ」が語る、有名な「ペトロの否み」は、聖書の中でももっとも劇的なシーンだが、そのシーンを、「ノッポ」が語るとき、舞台には、イエスとペトロが「現れる」。その「現れた」ペトロとイエスに対して、「ノッポ」が「嫉妬」する。ここに時空を越えた、演劇空間が生まれる。

しかし、こんな難しい芝居があるだろうか。これを、この通りに「演じる」ことは可能だろうか。下手をすれば、キリスト教のプロパガンダに堕してしまいかねない危うい台詞を、生々しい、生きた「言葉」として、舞台で「発声」できるだろうか。

こうした難題が、演出家、役者、そして他のスタッフたちのうえにのしかかったはずだ。まさに、原田さんの言うように「不可能」にのたうちまわったことだろう。

しかし、驚くべきことに、今回の芝居では、それが可能となった。それが言い過ぎなら、可能になったかにみえた。ぼくには、イエスの声が、ペトロの泣き声が聞こえた、なんていえば、神がかってるように聞こえるかもしれないけれど、そう言ってもいいくらいの舞台だった。

その上、さらにぼくの心を打ったのは、最後の「ノッポ」の独白的信仰告白だった。「神とはなにか?」という、窮極の問に、「ノッポ」が魂を絞りだすようにして迫っていく言葉の数々。そして、最後に「小さき者は、まだ、人間らしい形をしているが、人間でなくて……尊い宝物で、いってみりゃ、神の子だからだ。」という「言葉」に至るまでの演技の、言葉の紡ぎ方の見事さ。

小さな赤ん坊が「神の子」である、という断言は、それこそキリスト教の神髄を表す言葉で、それを、観客に向かった形で、独白の形で、「発声」する。それは尋常の技ではできないことだ。この難しい役を見事に演じきった関戸滉生には感服した。

「ノッポ」だけではない。他のすべての役者が、それぞれの役柄を演じるのは当たり前のことだが、「役」の「層」の下には、役者自身の人間としての「層」がある。その「層」が、「役」とどういう関係で浮かび上がってくるのかということも芝居の上では重要だろう。役者自身の「層」が、「役」を食い破るのか、「役」に溶け込むのか、「役」を支えるのか、いろいろなあり方があるだろう。

ざっとした印象だが、「食い破った」感のあるのが、森下高志、そして、「ぐず」を演じた山崎稚葉。森下は、「熊」の持つ、荒々しい情熱を激しい振幅で演じ、人間というものの底知れない闇を覗かせてくれた。山崎は、ともすれば「偽善性」の匂いかねないセリフを、「自分」の言葉として内面に取り込んで発するのと同時に、肉体が、それを裏切っていく必然性を、思いがけないほど見事に演じてみせた。

「溶け込んだ」感のあるのが、深町麻子と小林もと果。深町は、「溶け込む」どころか、自分の持ち味を楽しむかのように、「役」に溶け込ませていき、抜群の存在感と時代感を醸し出した。小林は、「溶け込む」というよりは、老婆という「役」そのものと化して、「言葉そのもの」になったとも言える。

この芝居の中で、実は非常に重要な役割を果たすのが「ひばり」で、ある意味、この役がいちばん難しい。なぜなら「ひばり」は、「無垢」そのものだからだ。赤ん坊ならともかく、成人した大人はもはや「無垢」ではありえない。その「無垢」を失った人間が、「無垢」を演じることは、それこそ不可能に近い。「無垢」な者の発する言葉を、「人間の言葉」として、空間に定着させるという難題に、原田祈吹は、果敢に、誠実に取り組んでいたことに拍手を送りたい。

世俗の価値観を代表する者としての「けち」と「弱虫」を演じた丹羽彩夏、と杉山賢。「現代」の人間として出てくる。「男」を演じた林修司と「助教授」を演じた谷口就平(スターダス21Neu)。それぞれの役者が、「役」と「自分」との関係のあり方を探りながら、自信を持って演じたことで、芝居全体の密度が極めて高いものとなった。

その芝居の密度を、鬱陶しいものと感じさせることなく、キンダーのアトリエという狭い舞台空間を、外側に向かって解き放つような透明感を持った音楽は、和田啓ならではのものだろう。キンダーの魅力の一つである照明とともに、「光」と「音」は、キンダースペースの命でもある。

原田さんは、パンフの文章の最後に言っている。演劇は、「不可能」にのたうちながら作り上げる世界だが、「そのような作品がどれだけあるだろうか。」と。(今はもうない)、だから時には、「夜明けに消えた」に戻らねばならないのだと。アフタートークでも原田さんはそうした趣旨の発言をし、「まあ、井上ひさしまでかな。」と付け加えていた。それに対して、対談者の矢代さんの娘、矢代朝子さんは、「今だってありますよ。」とやさしく反論していたけれど、ぼくには分からない。あまりにぼくの見ている芝居は限られているから。けれども、こういう芝居をこういう姿勢で、演じ続けることのできる劇団が、今どれだけあるだろうか、と思うのだ。きっとあるとは思うけれど、キンダースペースは、今の日本には稀有な劇団であることだけは間違いないことだ。

*

ここまで書いてきて、改めて、2016年のスターダス21修了公演を見てのぼくの「感想文」を読んでみた。6年前の自分の文章のほうが、いい。歳はとりたくないものだ。今のぼくには、ウナムーノを引き合いにだす力がないし、文章もダラダラとして歯切れが悪い。けれども、少しは、芝居の本質が(井上やすし風に言うなら、「演劇の機知」のことが)分かってきたのかもしれない。もって瞑すべしか。

しかし、それよりも何よりも、いちばん驚いたのは(何を今更と言われそうだが)、あの時「ノッポ」の役をやったのが、今回と同じく、関戸滉生だったことだ。関戸には以前から注目していたが、その初まりが、実は他ならぬ「ノッポ」だったのだ。忘れっぽいぼくではあるが、せめて、このことぐらいは覚えていたかったとつくづく情けなく思う。

何はともあれ、キンダースペースの芝居は、いつもぼくに生きる勇気を与えてくれる。批評めいたことを書いた後には、いつも、感謝の言葉しか出てこない。いつも、ほんとうに、ありがとう!

「夜明けに消えた」発表時の戯曲評には、作品への高評価の上で、作者の「危機」を指摘する声が多い。「己れの手の内をさらけ出して待つということは誰にもできることではない。真面に本題を明らかにするようなことは未だ嘗てなかったこの作者がなぜこのように変わったか……」〈田中千禾夫〉。「この作品が矢代の戯曲の深化を示すものか、危機を示すものか……」〈八木柊一郎〉。「この戯曲を書くことは……今までの劇作家としての位置を放棄することになりかねない」〈奥野健男〉。これはもちろん、主人公の信仰告白の切実さに依る。自身の内面に降りて過去を追い詰めていく言葉の積み重ねが、これ以前は一つのモチーフであった「信仰」を正面に据えていくからだ。

キリスト教は、同じ神をいただく他の一神教が「律法」や「戒律」という明確な神の言葉を持つのと違って、イエスの言動それ自体の中に神を見る宗教だ。『新約聖書』は後から書かれたイエスの行動の記録である。ここには解釈も編集もある。さらにそれを教会が、時代と地域の都合で権威づける。

つまりはこの宗教において「神」はとても迂遠で、曖昧だ。「主が、私の中に住みついてしまわれた」というような文学的言い回しも、だから成立する。「信仰」は常にイエスの言動からたどられねばならない。むしろそれ自体が「信仰」だ。畢竟「神」にたどり着くこともない。イエスの死に際の言葉「神よ、何故我を見捨て給う」を聞くまでもなく、この宗教は「不可能」が前提となっている。(もちろん別の解釈もある)

一方、「文学」も又、たどり着けないものにたどり着こうとする行為である。ここで言いたいのはつまり、作家矢代静ーに同時代の演劇人が感じた「危機」は、なにも彼の「信仰」が招くものではなく、彼が既に抱えていた文学者としての「不可能」が「信仰」の形を借りて表象せられたという事だ。もちろんこれを産み落とすのは「文学」に対するギリギリの誠実さである。

さて、私自身が初めてこの作品に触れたのは、他の戦後劇作家も、矢代作品も、何も知らない頃だった。で単純に「そうか、芝居とはこういうものか!」と思った。同時に「これは大変だ」と思った。しかしその後、文学が「言語」では描けないものを描こうとするのならば、演劇も又、他者を生きるなどという「不可能」にのたうちながら作り上げる世界であると、思い至った。すくなくとも「戯曲」はそのように読みたいし、そのことに耐える作品を求めたい。

今、そのような作品がどれだけあるか。だから時には「夜明け……」に戻らねばならない。舞台のラスト、登場人物が口にする「せわしない時代」に、初演から54 年経った今、私たちは生きている。「危機」は、蒸発したのではない。ただ、見えなくなったのだ。

演出 原田一樹