82 「犬のいる庭」あるいは「リアル」について──劇団キンダースペース ワークユニット2021 中間発表公演

2021.11.9

6畳ほどの部屋がある。右奥は、部屋に食い込むように障子がはめ込まれた壁があり、その障子を開け放つと、四角い庭が現れる。その庭の片隅に、どうやら犬小屋があるらしく、そこに黒い雄らしい犬がつながれているらしい。部屋の右(上手)には、大きなのれんが掛けられ、その奥が台所で、玄関につながっているらしい。左手(下手)は、どうやら風呂場らしい。部屋には、ちゃぶ台やら、茶箪笥などがならぶ。それが、この芝居の舞台装置である。

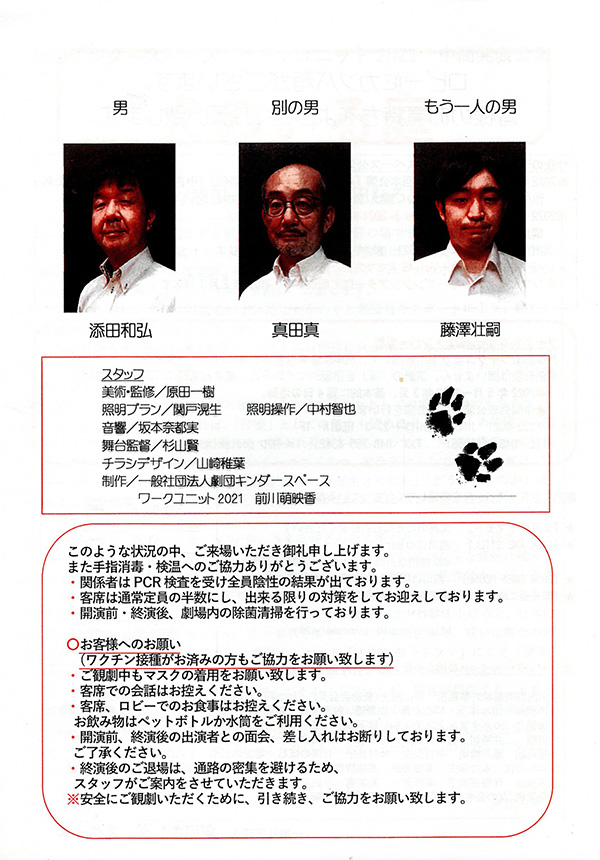

この部屋に、最初に入ってくるのは、郵便局員風の40代ぐらい(30代?)の男で、玄関からじゃなくて、障子をあけて、つまり庭から入ってくる。どういうわけか、ずかずかと部屋に上がり込み、なんだかんだとブツブツ言ってるうちに、別の中年のサラリーマン風の男が入ってくる。これも、庭からだ。郵便局員風の男と、サラリーマン風の男は、会話をするが、どうにもかみ合わない。それぞれの人物の「背景」がちっとも見えてこないからだ。この家に女が住んでいることは、郵便局員風の男のセリフから分かるが、では、サラリーマン風の男がその女の亭主かというと、どうも違うらしい。かといって、サラリーマン風の男の行動は、「この家」の住人風で、明らかに、郵便局員風の男の「他者性」とは一線を画している。

といったようにこの「犬のいる庭」という90分ほどの芝居は始まる。脚本は原田一樹、1997年の作。当日のパンフレットから原田一樹の言葉をここに引用しておく。

今回の演目「犬のいる庭」は97年、うえだ峻さんの依頼で書き下し、その後キンダースペースでも狭間鉄さんを迎えて上演した作品です。四半世紀前でも生な感触は残り気恥ずかしく、正直描き切れていないと思われる作品ですが、演劇の可能性は本にばかりあるものでもありません。今回の俳優たちが、この設定の中で「何か」を魅せてくれることを期待します。とはいえ、作品について当時考えていたことを少し申し上げると、台本の表に現れる「ドラマ」はあくまで「作り事」であり、その背後に流れる、或いは舞台の現実的な時間のずっと以前に流れる、俳優の、つまり「人間」の「ドラマ」にこそ「演劇」があるのではないか、という事です。テレビや映画ではその「ドラマ」が観客の目の前で起こる。「演劇」の場合は登場人物を通してその「ドラマ」を、観客が想像する。もちろん、その企みがうまく機能するかどうかは、その時の座組にかかっています。平安期の今昔物語などを読むと、女は家にいて男が通う。そこにすれ違いや、心の乱れが生まれる。というようなことも考えていた。……ような気もします。頼れるものの少ないドラマは、きっと座組の試練となるはずです。

ここに書かれているように、単純に言えば、「女」のもとに通ってくる3人の男の「すれ違い」や「心の乱れ」が描かれた芝居ということになるわけだが、それ以上に重要なのは、「台本の表に現れる『ドラマ』はあくまで『作り事』であり、その背後に流れる、或いは舞台の現実的な時間のずっと以前に流れる、俳優の、つまり『人間』の『ドラマ』にこそ『演劇』があるのではないか」という言葉だ。

冒頭部から続く会話の「かみ合わなさ」、人物設定の「わかりにくさ」は、観客に「想像すること」を強いてくる。その「たくらみ」にまんまとはまり、始まってから、ああでもあろうか、こうでもあろうかと、ひとり想像を巡らせたのだが、その時間が実に楽しかった。

こんなことを言うと原田さんは嫌がるだろうと思うが、ふと別役実の芝居を見ているような気分にもなった。しかし、それはあくまでも「気分」で、この芝居と別役実の芝居とは、はっきりと違う。

どこが違うのかを少し考えてみたい。

別役の芝居というのは、登場人物の「背景」は、あまり問題にならない。もちろん、140を越える戯曲がある別役実だから、「背景」を色濃く背負っている芝居もたくさんある。けれども、ざっくり言えば、別役の芝居では、その人物の人間としてのリアリティは追究されず、むしろ、その登場人物が発する言葉がその人間を離れてどんどん展開していき、まったく別の「現実」を形成してしまうところにおもしろさがある。

言葉と言葉はあくまで論理的につながっていくのだが、それが論理的であればあるほど、不条理な世界が出来上がってしまう。過剰な論理展開とでもいうべきだろうか。そしてその出来上がった架空の不条理な世界が、この不条理そのものの現実世界の本質を指し示す、それが別役の芝居の本領だと、ぼくは勝手に思っている。

それに対して、原田はあくまでリアリストである。彼が日頃よく語っているように、どこまでも、リアリズムを追究していく。それこそが原田の本領だろう、と、これもぼくの勝手な判断である。

この芝居も、出てくる人物の会話は、別役よりも「非論理的」だ。別役が、論理的でありながら、不条理に向かってしまうのにたいして、原田の脚本のセリフは論理的につながらないのに、芝居は「リアルな人間」に向かって行く。

それは、ここに登場してくる4人の男女それぞれが、それぞれの人生を抱え込んだ「リアル」な人間だからだ。しかし、その「リアルさ」は、舞台にはなかなか現れない。原田の言うように、まさに「舞台の現実的な時間のずっと以前に流れる、俳優の、つまり『人間』の『ドラマ』」に観客が思いを馳せなければ、至り着かないものだからだ。

別役との違いをもうひとつ。

別役の芝居というのは、舞台そのものが「閉じられている」。登場人物の吐き出す言葉によって形成される世界は、舞台の「外側」に向かって開かれていない。つながっていない。いや、もちろん、そうではない芝居だってたくさんある。しかし、別役の芝居に登場してくる人物の「背後」つまりは、その兄弟とか、親とか、住んでいる場所とか、あるいは生きている時代とか、そういったものを想像する気持ちになれない。というか、想像したってしょうがないという世界が多いのだ。

これに対して、原田のこの芝居では、サラリーマン風の男は、どうやら女の夫(あるいは恋人)だったらしく、復縁をせまり、明日から旅行に行こうなんて誘っていて、さて、どういう事情で音信不通になり、どんな事情でまた戻ってきたのだろう、その気持ちはどんななんだろうとか、この郵便局員風の(というか郵貯の職員)男は、女のことをどう思っているんだろうとか、どんな悩みがあるんだろうとか、いろいろと想像することになる。あるいは、サラリーマン風の元夫みたいな男の会社の部下だということが芝居の真ん中ぐらいにきて明らかになる若い男は、女のことが好きなんだろうなあとか、じゃあ、この女は、誰が好きで、どうして引っ越すなんて言っておきながら、結局「犬がいる」からという理由でここに止まることにするのか、など想像はつきない。

で、この芝居の題名である「犬のいる庭」が問題になる。

この芝居の中で、はじめからはっきりと存在しているのは、「見えない」犬なのだ。なんで犬がいるか分かるかというと、芝居の始まりが、障子の向こうで、男が犬にむかって語りかけているからで、「鳴き声」が聞こえてくるわけでもないし、まして姿を現すわけでもない。だからひょっとしたら「犬」なんていないのかもしれない。けれども、この「犬」は、実在感がある。郵便局員風の男が、後半で、犬に向かって泣き叫ぶように「おまえはいったい何をしたいんだ」と言うところがある。ここに郵便局員風の男の「内面」がいわば吐露されるわけだが、その「内面」を受け止めるのが「犬」なのだ。

「犬」は、いわば、この部屋の「外側」にいるもので、登場人物に直接関わってくるものではないが、彼らと「外側」の世界をつなぐものなのかもしれない。

つまりは、別役の芝居が「閉じている」の対して、この原田の芝居は、「開かれている」あるいは「外側の世界とつながっている」のである。

「犬」よりももっとはっきりとそのことを感じさせるのは「道」である。雨がバシャバシャ降っているなかを帰ってきたサラリーマン風の男は、靴下がびしょ濡れになり、床を塗らしてそれを拭くのに大変だったのに、同じように庭からやってきた若い男の足はぜんぜん濡れていない。「おまえ、どんな道を歩いてきたんだ?」というサラリーマン風の男のセリフは、家の外の道と、庭との複雑な構造を思い描かせ、ひょっとして「秘密の通路」があるんじゃないの? といった疑念すら観客に生じさせる。

あるいは、家の前で始終ブルンブルンと鳴らされるバイクのうるさい音は、この街の喧騒を思わせ、また同時に登場人物たちの心のいらだちをかきたてる。「うるさいぞ!」とどなる若い男(だったっけ?)の、鬱憤がここでも、外に向かって発せられる。

そして、最後の方では、周りがどんどん開発されていって、こんな一軒家はここだけになった、というサラリーマン風の男のセリフで、小さい部屋のささいな人間の心の葛藤が、突然のように、「社会」「時代」の広がりの中に位置づけられる。

そして、この芝居が、ある特定の時代の、特定の生きた人間たちの「ドラマ」をリアルに描いたものだということが深く納得されるのだ。

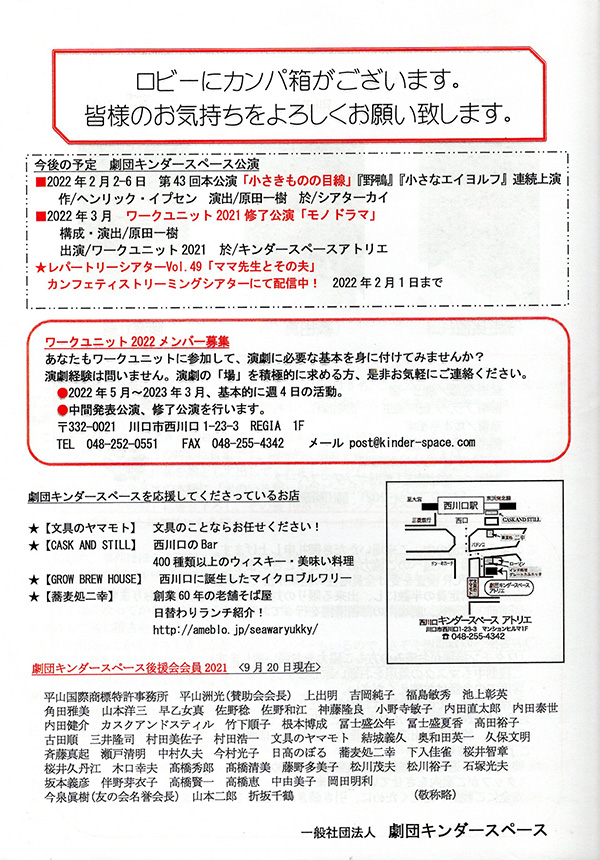

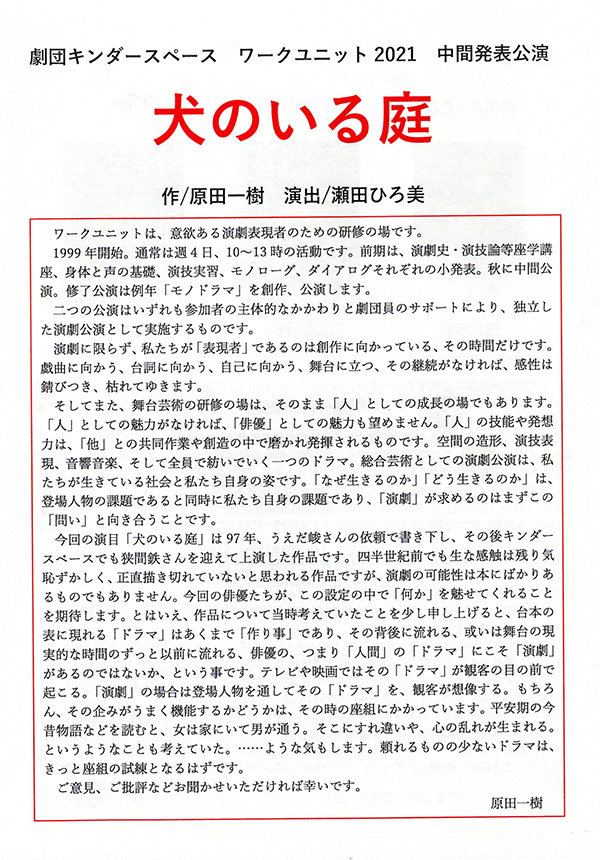

この芝居は、キンダースペースが長年手がけてきた「ワークユニット2021」(「ワークユニット」とは、「意欲ある演劇表現者のための研修の場」)の、中間発表公演である。演出はキンダーの女優瀬田ひろ美、スタッフは劇団員が担当している。

原田の「今回の俳優たちが、この設定の中で「何か」を魅せてくれることを期待します。」という「期待」に、俳優も演出も十分のこたえるものだったと思う。ぼくが感じた「何か」を書いてきたわけだが、それはすべて、脚本を読んでのことではなくて、この芝居を生で見てのことだったことが、それを証明していると思う。

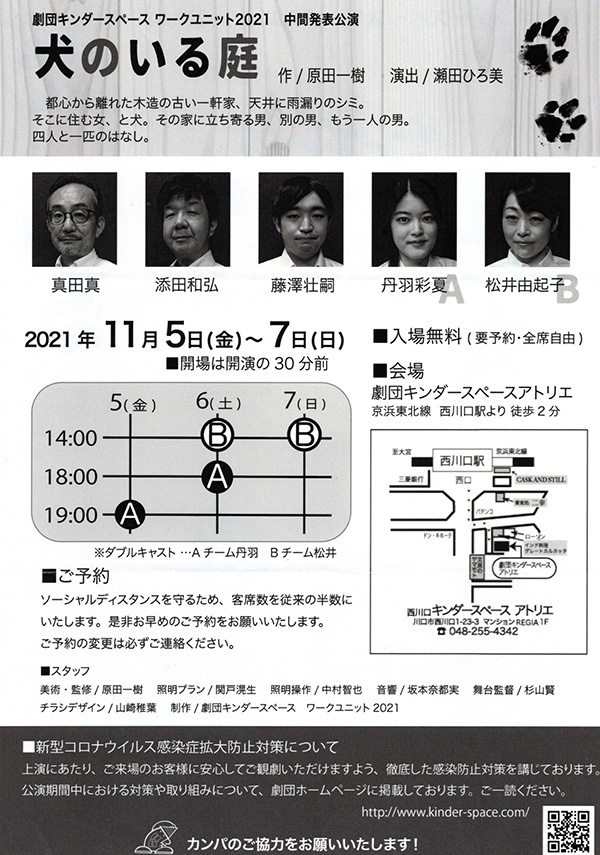

ワークユニットは、意欲ある演劇表現者のための研修の場です。

1999 年開始。通常は週4日、10〜13時の活動です。前期は、演劇史・演技論等座学講座、身体と声の基礎、演技実習、モノローグ、ダイアログそれぞれの小発表。秋に中間公演。修了公演は例年「モノドラマ」を創作、公演します。

二つの公演はいずれも参加者の主体的なかかわりと劇団員のサポートにより、独立した演劇公演として実施するものです。

演劇に限らず、私たちが「表現者」であるのは創作に向かっている、その時間だけです。戯曲に向かう、台詞に向かう、自己に向かう、舞台に立つ、その継続がなければ、感性は錆びつき、枯れてゆきます。

そしてまた、舞台芸術の研修の場は、そのまま「人」としての成長の場でもあります。「人」としての魅力がなければ、「俳優」としての魅力も望めません。「人」の技能や発想力は、「他」との共同作業や創造の中で磨かれ発揮されるものです。空間の造形、演技表現、音響音楽、そして全員で紡いでいく一つのドラマ。総合芸術としての演劇公演は、私たちが生きている社会と私たち自身の姿です。「なぜ生きるのか」「どう生きるのか」は、登場人物の課題であると同時に私たち自身の課題であり、「演劇」が求めるのはまずこの「問い」と向き合うことです。

今回の演目「犬のいる庭」は97年、うえだ峻さんの依頼で書き下し、その後キンダースペースでも狭間鉄さんを迎えて上演した作品です。四半世紀前でも生な感触は残り気恥ずかしく、正直描き切れていないと思われる作品ですが、演劇の可能性は本にばかりあるものでもありません。今回の俳優たちが、この設定の中で「何か」を魅せてくれることを期待します。とはいえ、作品について当時考えていたことを少し申し上げると、台本の表に現れる「ドラマ」はあくまで「作り事」であり、その背後に流れる、或いは舞台の現実的な時間のずっと以前に流れる、俳優の、つまり「人間」の「ドラマ」にこそ「演劇」があるのではないか、という事です。テレビや映画ではその「ドラマ」が観客の目の前で起こる。「演劇」の場合は登場人物を通してその「ドラマ」を、観客が想像する。もちろん、その企みがうまく機能するかどうかは、その時の座組にかかっています。平安期の今昔物語などを読むと、女は家にいて男が通う。そこにすれ違いや、心の乱れが生まれる。というようなことも考えていた。……ような気もします。頼れるものの少ないドラマは、きっと座組の試練となるはずです。

ご意見、ご批評などお聞かせいただければ幸いです。

原田一樹

この中間発表公演に出演するワークユニットメンバーは5名。この公演には出演せず、年度末の終了公演から参加する者もいる関係で少数精鋭です。年齢の幅も広く、演劇経験年数も経験してきた場も様々です。

このメンバーで公演できる戯曲を探すため、数本の作品を読み合わせしました。悩ましく、そして案外しんどいですが、この時間は貴重です。積極的に戯曲を提供してくれる人は、過去に自分が関わったり面白いと感じた作品を案として出してくれました。どれも興味深く、またどれも難しく、悩んでいる時……、アトリエの本棚に「犬のいる庭」のコピー台本を見つけました。

原田一樹が「方の会」に書き下ろし、その後1998年にキンダースペースでも上演した作品です。これが、人数も、また年齢的にも今回のユニットメンバーにぴったりと当てはまり、私から提案しました。

この戯曲、事件はほとんど起こりません。なので、その面白さは(面白いと思っていただけるとしたら)ひとえに「そういう人いる」「そういうことある」という不条理な人間の心理をどこまで演じられるか? に尽きます。

コロナ禍になってからはお決まりの工程で、数日前のPCR検査で陰性判定が出たのち、初めてマスクを外して通し稽古をしました。

5月に出会ってからマスク姿しか知らないメンバーもいるので、さぞや違和感があるかと思っていましたが、案外大丈夫なもので……。長いマスク生活で、私たちは顔の下半分についても色々と想像する力がついたのかもしれません。そして、その想像の力がマスクの下だけではなく、人間の心のヒダの奥まで及べば、もっと平和な世の中になるのでは……と考えています。

昨年の同時期にも同じことを書きましたが、ビニールシート無しで、客席制限無しで、面会禁止解除で芝居をお見せできる日が一日も早く来ることを願っています。

本日、この小さなアトリエにご来場くださいましたことを心よりお礼申し上げます。

至らないことの多い公演だと思っています。是非君憚のないご感想を賜りたく、よろしくお願いいたします。

瀬田ひろ美