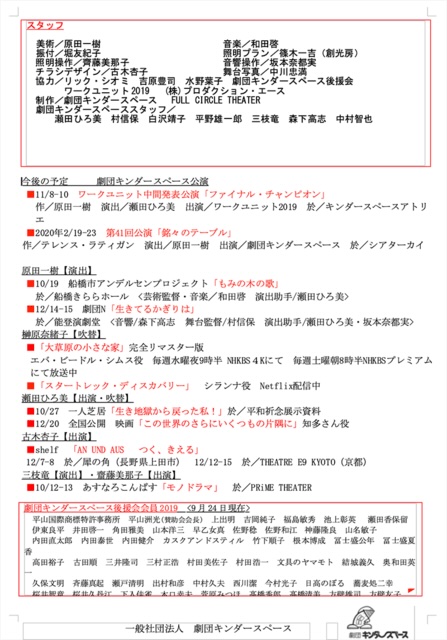

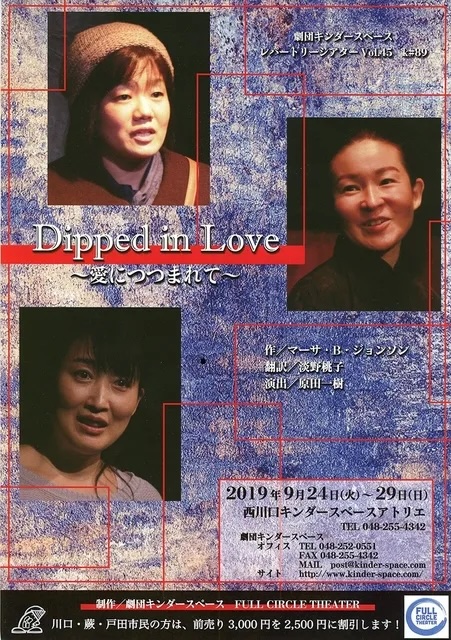

60 深い「つながり」を求めて──劇団キンダースペース『Dipped in Love』を観て

2019.9.26

アメリカとインドと日本という異なった文化を背負った3人の女性が、それぞれの人生を語る。それぞれの文化のあまりの違いは容易に共感を生まないが、それでも、女たちは深いところでつながっていく。それは、幸せの共有ではなくて、生きづらさの共有とでもいうべきものだろうか。

舞台を見ながら、改めて女性の生きづらさに思いをはせ、とても複雑な気持ちになった。

複雑だ、というのは、生きづらいのは、何も女性に限ったことではないからだ。男性もまた生きづらい。ぼく自身にしても、生まれてこのかた、生きづらくなかった時期などどこにもない。男子校での生きづらさ。大学紛争時の大学での生きづらさ。教師になってからの生きづらさ。どこをとっても、「社会」の中で、これでいいんだ、オレは幸せだなんて思える場所はなかったといっていい。でも、それは男性特有の生きづらさではなかったような気がする。

インドの上流カーストにおける結婚という制度、日本における「妻の役割」などは、男性中心の原理が生み出す理不尽な制度、慣習だ。それが強いる「あるべき女性の生き方」を考えれば、男性の生きづらさなんてとたんに影が薄くなる。

複雑な気持ちになったもう一つの理由は、女性のつながり方が、根本的に男性とは違うんじゃないかと思ったことだ。極端なことを言うと、結局のところ男性というのは、「つながれない」ものなんじゃないかと思ったのだ。よく「一匹狼」というけれど、そこでイメージされるのはあくまで雄の狼だろう。雌の「一匹狼」というのは考えにくい。(もちろん、生物学的にいえば、狼は群れで暮らすらしいから関係ないけど。)

そんなこと言うと、「一匹狼」的に生きる女だっているわよ、と叱られそうだが、そんな「一匹狼的女」がもしいたとしても、その女性には必ず深いところでつながっている女性の友達がいるような気がするのだ。

ぼくが感じた複雑な気持ちは、まとめてしまえば、「苦労するのは女だけじゃないけど、でも女って大変だよねえ、でも、どんなに大変でもつながれるからいいなあ。男はそうはなかなかいかないよなあ。」というため息のようなことになる。

どうして男がつながれないのか、それを説明することは難しい。ぼくがただそう感じているというだけのことだ。それも、昨日今日感じ始めたということではなくて、高校生以来、ずっと感じ続けてきたことなのだ。それでもうまく説明できない。

*

客席がぐるりと周囲を囲む舞台には、三つの椅子があって、女たちはそこに入れ替わり立ち替わり座って語る。そして時に演じ、時に語りあう。ただ次々に語るのと違い、場面によってはリアルな芝居にもなる。この辺の演出の妙は、原田一樹の独壇場で、モノドラマのエッセンスが惜しげもなくつぎ込まれている。

原作は女性3人の芝居だったのを、原田一樹は原作者の了解を得て、それぞれの女性の夫を登場させた。夫は出番は少ないが、それによって女性の語りが奥行きを増し、よりリアルになった。しかし、そのリアルは、あくまで3人の女性のリアルであって、夫のリアルではない。夫はあくまでそれぞれの「女性の中の夫」であって、それ以上のものとしては描かれない。だから、夫の「リアルな気持ち」はまったく描かれないのだ。つまり、夫の側の事情の説明や、言い訳は一切なく、それゆえ、「夫にだって言い分はあるんじゃないの?」という気持ちを観客は持つかもしれない。けれども、ドラマはそっちにはないのだ。

ドラマの核心は、この互いに理解を絶する境遇にある女たちが、どのようにしてつながっていくのかということだ。そこがこの芝居のもっともスリリングなところである。

震災以来、「絆」という言葉をかけ声として、人と人のつながりの大切さが全国の至るところで語られてきた。けれども、その声が大きければ大きいほど、ほんとうのつながりは生まれにくい。「絆」という言葉が使われれば使われるほど、つながりが希薄になる。そんな気がしてならないのだ。

ほんとうに人と人がつながるためには、原田一樹もパンフで言っているとおり、「そこにごまかしや嘘がないか、他者と自身に対して誠実に向き合い言葉を選び、発話し、その後でそれらの言葉がどう届くのか、届いたのかを考え、また思索する。」ことがどうしても必要なのだ。それ以外に人間が真につながれる希望はないだろう。この芝居はそのことを実感させてくれた。

最初に書いた、男の「つながりにくさ」の原因は、原田一樹の言うような「語り方」「聴き方」が男にはなかなかできないことにあるのではないかとも思う。なんの証拠もないことだけれど。

キャストは、もうこれ以上は望めない布陣。この芝居は、キンダースペースでなければできない芝居だと言っても過言ではないが、そのキンダースペースの3人の女優、深町麻子、榊原奈緒子、小林もと果が、これほどまでに個性的な女優だったということに、今更ながら気づかされ、感動してしまった。その個性というのは、もちろん生まれながらの資質ということもあるだろうが、それ以上に、与えられた台本をただ演ずるといった安易さを遠く離れ、常に、真摯にその役の最深部を見極めて演じてきたことから形成されてきたものだろう。

そして、3人の夫やウエイターを演じたキンダーの若手男優、林修司、関戸滉生、宮西徹昌の好演は、この舞台のよきスパイスとなった。キンダースペースの男優陣の昨今の充実ぶりも嬉しいことである。

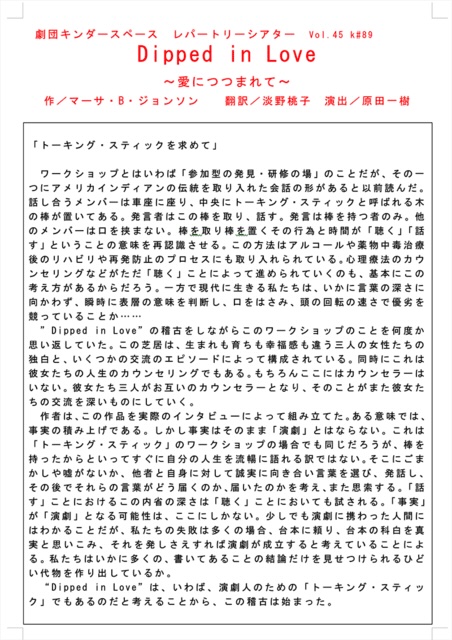

「トーキング・スティックを求めて」 原田一樹

ワークショップとはいわば「参加型の発見・研修の場」のことだが、その一つにアメリカインディアンの伝統を取り入れた会話の形があると以前読んだ。話し合うメンバーは車座に座り、中央にトーキング・スティックと呼ばれる木の棒が置いてある。発言者はこの棒を取り、話す。発言は棒を持つ者のみ。他のメンバーは口を挟まない。棒を取り棒を置くその行為と時間が「聴く」「話す」ということの意味を再認識させる。この方法はアルコールや薬物中毒治療後のリハビリや再発防止のプロセスにも取り入れられている。心理療法のカウンセリングなどがただ「聴く」ことによって進められていくのも、基本にこの考え方があるからだろう。一方で現代に生きる私たちは、いかに言葉の深さに向かわず、瞬時に表層の意味を判断し、口をはさみ、頭の回転の速さで優劣を競っていることか……

”Dipped in Love”の稽古をしながらこのワークショップのことを何度か思い返していた。この芝居は、生まれも育ちも幸福感も違う三人の女性たちの独白と、いくつかの交流のエピソードによって構成されている。同時にこれは彼女たちの人生のカウンセリングでもある。もちろんここにはカウンセラーはいない。彼女たち三人がお互いのカウンセラーとなり、そのことがまた彼女たちの交流を深いものにしていく。

作者は、この作品を実際のインタビューによって組み立てた。ある意味では、事実の積み上げである。しかし事実はそのまま「演劇」とはならない。これは「トーキング・スティック」のワークショップの場合でも同じだろうが、棒を持ったからといってすぐに自分の人生を流暢に語れる訳ではない。そこにごまかしや嘘がないか、他者と自身に対して誠実に向き合い言葉を選び、発話し、その後でそれらの言葉がどう届くのか、届いたのかを考え、また思索する。「話す」ことにおけるこの内省の深さは「聴く」ことにおいても試される。「事実」が「演劇」となる可能性は、ここにしかない。少しでも演劇に携わった人間にはわかることだが、私たちの失敗は多くの場合、台本に頼り、台本の科白を真実と思いこみ、それを発しさえすれば演劇が成立すると考えていることによる。私たちはいかに多くの、書いてあることの結論だけを見せつけられるひどい代物を作り出しているか。

“Dipped in Love”は、いわば、演劇人のための「トーキング・スティック」でもあるのだと考えることから、この稽古は始まった。

Program notes:

This play is about surprising and unexpected friendships between women from three different cultures. While the experiences and discoveries of the three women depicted in this play are inspired by actual experiences and memories, the play is not a docudrama but a poetic and emotional re-imagining and artistic interpretation, to create a fictional theater narrative. Given that women’s stories and viewpoints have often been neglected in theater, the focus and viewpoints of these stories are entirely from the women’s perspectives, and the intention is not to criticize all husbands or to advocate divorce, but rather to focus on female experience, friendship and empowerment in the specific case of these three characters. My deepest gratitude to Kazuki Harada, Hiromi Seta, KinderSpace, Full Circle Theater, translator Momoko Tanno, and Yoshi Yoshihara for producing Dipped in Love.

Martha・B・Johnson

この作品は3つの異なる文化を持つ女性たちの予期せぬ、驚くべき友情についての物語です。ここに描かれている経験や発見は、実際の女性たちの経験や思い出に触発されていますが、ドキュメンタリードラマではなく、詩的で内面的な芸術的解釈による新たな想像であり、演劇的な創作による語りかけのドラマです。

女性の物語や女性からの視点は演劇ではしばしばなおざりにされてきました。この物語では、すべてが女性を起点に書かれています、が、決して世の中の夫を批判したり、離婚を提唱したりするものではありません。あくまでも描かれている三人の女性たちの経験、友情と、それによって生きていく力を得ていく過程に焦点を当てようとするものです。

「ディップド・イン・ラブ」を上演してくれた、原田一樹、瀬田ひろ美、キンダースペース、

フルサークルシアター、翻訳者・淡野桃子、吉原豊司 各氏に心からの感謝を。

マーサ・B・ジョンソン