58 文学が輝く一瞬──モノドラマ「キラ劇らんたん座 旗揚げ公演」を観て

2019.7.21

女優の松村千絵さんが新しく立ち上げた劇団「キラ劇らんたん座」の旗揚げ公演を観た。

「劇団を作る」というと、何となく何人かが集まって「集団としての劇団」を作る、というイメージがあったので、松村さん一人で劇団を作ったと聞いて、え? って思った。虚を突かれた感じだった。

一人で劇団を作るってどういうことだろう。すでに女優として十分に実績のある松村さんだから、どんな芝居に出ることだってできるわけだし、どこかの劇団に所属することだってできる。そこを敢えて劇団を作り主宰するということは、ひとつの芝居を自分で企画し、自分で実際に公演を実現する、ということに並々ならぬ関心と情熱を抱いたということだろう。そう考えてみたとき、日頃の松村さんの演劇に対する熱意が思い出されて、そうかと、納得した。その納得は、今回の旗揚げ公演を観て、深い共感をともなった真の納得となった。

太宰治の『燈籠』以下4編をモノドラマとして演じるというのが、今回の公演の内容だった。このモノドラマというのは、このブログでは何度も紹介しているキンダースペースの原田一樹が作り上げた演劇のスタイルで、公演パンフレットにある原田さん自身の定義によれば、「小説を戯曲に近づけるのではなく、小説のまま、舞台空間の中で俳優が動き、語る」形式だが、もう一つの特徴はその小説が主として日本の近代文学のものだ、ということだ。現代作家のものも取り上げられることはあるが、今までぼくが見てきたキンダースペースのモノドラマでは、太宰治、織田作之助、菊池寛、芥川龍之介などの近代作家の作品が多く、ナマケモノのぼくは、これらの作品に初めて接することも多くて、とてもありがたくおもってきたのだ。

そのキンダースペースのモノドラマは、1回の公演で、だいたい3〜4人がそれぞれの作品を演ずることがほとんどだから、今回のように1人が1人の作家の作品を複数演じるというのは、ぼくには初めての体験だった。

このことが、モノドラマの新しい可能性を開いたように思った。

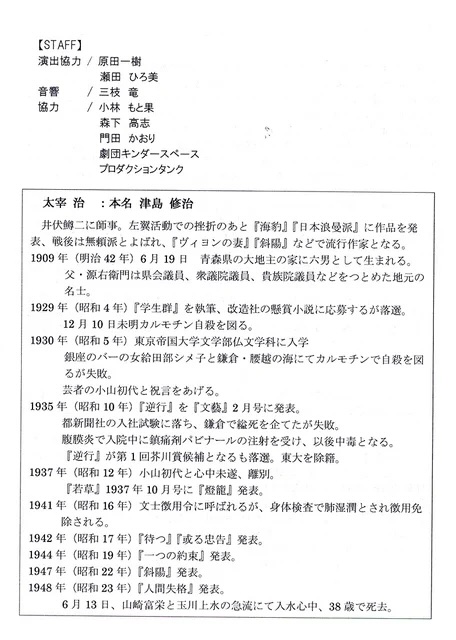

演じられたのは上演順に言うと、『燈籠』『一つの約束』『或る忠告』『待つ』の4作品。これらの執筆年は、『燈籠』は1937(昭和12)年、『一つの約束』は1944(昭和19)年、『或る忠告』は1942(昭和17)年、『待つ』はは1942(昭和17)年である。(『一つの約束』と『或る忠告』は『太宰治全集』(ちくま文庫)では、随筆として扱われているが、今回の上演を見ると、これは小説としても十分に扱えるなあと思った。日本の近代文学では、しばしば「小説」と「随筆」の境界はあいまいである。)

一見無関係な作品を4編並べただけに見えるが、この並びは驚くほどよく考え抜かれていて、たった50分の上演によって、太宰文学の本質を見事に浮かび上がらせた。それだけではなくて、太宰の文学が、今もなお、いや、今だからこそ人々に直に訴えかけるものであることを証明して見せた。

「今だからこそ」というのは、言うまでもなく、今の日本の状況が、これらの作品が書かれたときの状況と驚くほどよく似ているからだ。

昭和12年から19年までの、戦争へ突入していく時代の雰囲気は、これらの作品の隅々に色濃く描かれている。例えば、『燈籠』では、「大丸」で恋人の男のために男ものの海水着を万引きしてしまう貧しい娘が警察に捕まり尋問される中で、貧しい者の心情を激しく切々と訴えるが、新聞では、「万引きにも三分の理、左翼少女滔々と美辞麗句」と書きたてられ、家に石を投げられる結果となる。これがことの本質と構造において、現在の状況と酷似していることは論をまたない。

その『燈籠』は、それでも、娘が両親といっしょに「明るい電灯」のもとで食事をする「幸福」を描いてみせる。母親が「明るい電灯」のもとで「ああ、まぶしい、まぶしい」と言う松村さんの演技のなんと素晴らしかったことか! そして娘は「ああ、覗くなら覗け、私たち親子は美しいのだ」と言い切るのだ。「家庭の幸福」をあんなにも嫌悪したかにみえる太宰のほんとうの心が垣間見えた一瞬だ。

もちろん、この小説を読んでも、この「一瞬」を味わうことができる。けれども、松村さんが、生身で演じたこのドラマでは、この「一瞬」が、見事に舞台に現出した。その「一瞬」をぼくらは「見る」ことができた。「聞く」ことができた。そして、ああそうか、太宰がほんとうに求めていたのは、こういう「美」だったんだなあと深く感じ入ることができた。モノドラマの、そして、松村さんの力である。

続く『一つの約束』。難破船から海に投げ出された男がやっとたどり着いた灯台で、中にいる人に助けを求めようとしたが、中では灯台守の親子が仲よく食事をしている。その「幸福」を妨げていいものかと一瞬迷った男は、その迷いのために、海に流され死んでしまう。その男は、誰が見たはずもないが、それでもそういう男は「確かにいた」。その「確かにいた」ことを書くのが作家だという。リアリズムの問題であり、フィクションの問題でもある。

ここに垣間見られる「家庭の幸福」は『燈籠』のそれと見事に照応する。そして、一続きで演じられた『或る忠告』は、時代の中での作家の責任を鋭く問いかける。男衣裳に着替えた松村さんの舌鋒はするどく「今」を突く。

この2作をはさんで、最後に演じられたのが『待つ』だ。

『或る忠告』の中で、「詩人」がばらまいた原稿用紙が、『待つ』上演中にも床に散らばったままだったが、それは決して片づけるヒマがなかったというようなことではなくて、そうした「表現の残骸」の中で、娘が何かを「待つ」という演出上の工夫だったはずだ。戦争に向かう時代に、どれだけの「表現」が迫害され、抑圧され、破棄されてきたか。その果ての戦争だったわけだから、この演出には目を見張った。(もっとも、最初は、あれ、かたづけないのかな? って疑問を感じたのだが、見終わってから、その意図がジワジワと感じられたというわけである。)

「大戦争」が始まり、「周囲がひどく緊張している」なか、20歳の娘は、毎日の買い物の帰り道、決まって省線の小さい駅で、「誰とも、分からぬ人を迎えに」行き、その冷たいベンチで待っている。誰を待っているのか、何を待っているのか、娘には分からない。「はっきりした形のものは何もない。ただ、もやもやしている。けれども、私は待っている。」それは、恋人でも、友達でも、お金でもない。「もっとなごやかな、ぱっと明るい、素晴らしいもの。なんだか、わからない。たとえば、春のようなもの。いや、ちがう。青葉。五月。麦畑を流れる清水。やっぱり、ちがう。ああ、けれども私は待っているのです。」と続く。この辺の文章のリズムは太宰ならではのもので、それが声として舞台空間に流れるのを聞くのは快感だ。こういうこともモノドラマの楽しみの一つだ。

さて、ここにも、最初の『燈籠』との見事な照応がある。『燈籠』では、娘は自分の家族の「幸福」を「美」を確信できた。けれども、ここでは、その確信はない。失われかけている。あるいはすでに失われてしまった。娘は、ただひたすら「待つ」のだ。何を? 「もっとなごやかな、ぱっと明るい、素晴らしいもの」をだ。

この小説が書かれてからすでに80年以上経っている。一時はこの「もっとなごやかな、ぱっと明るい、素晴らしいもの」を手に入れることができたと思いかけたのに、事態はもうそのことすら記憶から薄れかけている。いったい今の日本のどこに、「もっとなごやかな、ぱっと明るい、素晴らしいもの」があるだろうか。それを思うと切ないほどだ。

けれども、娘はこう言うのだ。「私は買い物籠をかかえて、こまかく震えながら一心に一心に待っているのだ。私を忘れないで下さいませ。毎日、毎日、駅へお迎えに行っては、むなしく家へ帰って来る二十(はたち)の娘を笑わずに、どうか覚えて置いて下さいませ。その小さい駅の名は、わざとお教え申しません。お教えせずとも、あなたは、いつか私を見掛ける。」

どんな時代になろうと、日々の生活を精一杯生きる人々は、世界の隅々にいて、彼らはみなこの「なにか」を待っているということだ。その「なにか」を実現させていくことが、何よりも大事なことではないのか、そう太宰は言いたかったのではなかろうか。

こうして、この4つのモノドラマは、切れ切れの断片ではなくて、「一つの作品」として見事に成立した。しかもそれは太宰の文学の本質を顕わにするだけではなく、太宰の文学の、ひいては文学そのものの「発見」を促すものとなったのだ。モノドラマの新しい可能性がここにもあるのではなかろうか。

松村さんのモノドラマを見てから、家に帰って、その作品を読み返してみたのだが、そのどの一行からも、松村さんの声、松村さんのしぐさが蘇ってくるのを感じた。小説の言葉の一つ一つが新たな命を持って立ち上がってくるのを感じた。これこそが、モノドラマの真骨頂だろう。

難しいこの仕事を見事に成し遂げた松村さんに心からの拍手を送りたい。もちろん、松村さんを支えたスタッフの皆さんにも。そして、「キラ劇らんたん座」のこれからの展開を刮目して見続けていきたい。

【ごあいさつ】

お芝居を統けていく中で、ある時からずっと、いつか自分で企画した公演を打ちたいと思っていました。そして昨年、今回の演目である太宰治の「燈籠」に触れる機会があり、ふっと「旗揚げ公演はこれでいきたい」とシンパシ一を強く感じてしまいました。強く惹かれたのは、太宰の作品から漂う彼自身の「不安」なのか「繊細さ」なのか、文才、ユニ一クさ、矛盾……わかりません。

「正体を知りたい」「まだ知らない何かと繋がりたい」という気持ちでお芝居と向き合ってきました。 彼の問いかけを一緒に探りたくなったのかもしれません。

本日は、「燈籠」「ーつの約束」「或る忠告」「待つ」いずれも太宰治の掌編小説を4本上演いたします。未熟ではございますが精一杯、私に今ある全てをお見せしたいと思います。

今回、公演の旗揚げに於いて演出協力の原田さん、瀬田さんのお力添えなしには実現しませんでした。瀬田さんには立ち上げからこの公演に寄り添っていただき、二人で一緒にあれこれ探りながら作品を創ってきました。また小林さん、三枝氏、森下氏をはじめ劇団キンダースペ一ス劇団員の皆様にはいつも的確で心強いアドバイスをいただいて助けていただきました。女優仲間のあべあゆみ嬢、制作では門田さん。書ききれないほどですが、本当に周囲の方のおかげでこうして本番の日を迎える事が出来たのだと実感し、心より感謝しています。

そして本日、公演を観に来てくださったみなさま。

本日はキラ劇らんたん座旗揚げ公演「モノドラマ」にお越しいただきまして、本当にありがとうございます。最後までどうかお付き合いください。

今後ともキラ劇らんたん座をどうぞよろしくお願い申し上げます。

キラ劇らんたん座 主宰 松村千絵

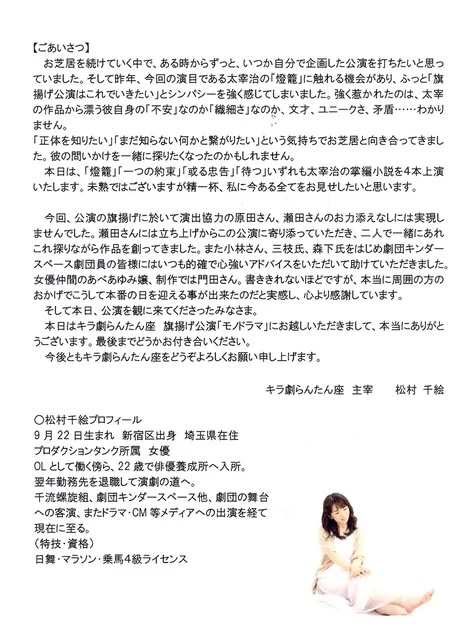

〇松村千絵プロフィール

9 月22 日生まれ 新宿区出身 埼玉県在住

プロダクションタンク所属 女優

OLとして働く傍ら、22 歳で俳優養成所へ入所。

翌年勤務先を退職して演劇の道へ。

千流螺旋組、劇団キンダースペース他、劇団の舞台への客演、またドラマ・CM 等メディアヘの出演を経て現在に至る。

(特技· 資格)

日舞・マラソン・乗馬4 級ライセンス

【演出協力より】

観客の皆様へ

モノドラマをキンダースペースで始めたのはたしか15、6 年前だと記憶しています。 当初は、ともかく小さい空間で可能な演劇を、というぐらいにしか考えていなかったのですが、実際に始めてみるとモノドラマという形式、つまり、小説を戯曲に近づけるのではなく、小説のまま、舞台空間の中で俳優が動き、語る、ということに多様な可能性があることに気づかされました。文学は読まれる時代、読者の年代、様々な読み解きによって多様に変化し、そのことがまた作者の世界への視線と共に大きな価値となるものです。演劇もまた、俳優が立つ、その一瞬はそのときの観客との間にだけ成立するライブ芸術であり、演出や戯曲がどのように規定しようとも、こぼれ落ちるものは無限で、そこにも私たちを刺激する多くの価値が含まれているのです。

今回、松村の選んだ四本のうちメインとなる二本は、どちらもいわゆる太宰の女性一人称文体で書かれたものです。 しかしこれは戯曲ではありません。太宰は戯由作品も書いていますが、全く違う書き方です。つまりこれは「小説」で、それを一人の女優が立体化するということは「太宰の描いたのはこういう人物で、こういうテーマを伝えたかったのだよ」ということではなく「太宰が書いたものによって刺激された女優が、これをある空間で言葉として発する瞬間に、こういう虚構が生まれたり消えたりするよ」 ということで、そこに耳を澄ましていただきたいのです。

まして今回は、たった一人の企画です。一人の女優によって彼女自身の選んだ四本の作品が演じられるということ。また太宰も過ごした空襲下の東京に一部焼け残った台東区、その一角に60 年にわたって保持されている「しあん」という場所も、様々な刺激を与えてくれると信じています。どうぞ、その一瞬一瞬こぽれ落ちる千の絵に、女優と共に身を任せてください。

原田一樹

●

我が家で飲んでいる時に松村千絵がこの企画を口にし、私は「ー緒に演る!」と割込み、その後、演出協力の原田との話合いで、出演は松村ひとりの方が良いということになり、私はスタッフとして参加することになりました。

松村千絵はキンダースベ一スのワークショップに毎回参加してくれていて、演劇に真摯に立ち向かう姿勢、もともとの美貌の上に表情を変える魅力を振りまき、私は密かにファンでありました。その松村が、今回の稽古で煩悶している様子を間近で見ていて、ひとつの公演を立ち上げることの難しさをしみじみ惑じています。

今も、松村と一緒に、文字通り「唸りながら」最後の稽古をしています。松村の魅力が更にひとつでもふたつでも増えて行き、それを皆様にお魅せすることが出来ますように。

世の中に役者は五万といますが、「主宰する」経験を選ぶ人間は限られるでしょう。この経験こそが、女優・松村千絵を大きく羽ばたかすことになると信じています。

第二回公演、第三回公演と進んでいく為の大事な旗揚げ公演です。 皆様の忌憚のないご意見、ご感想を頂けましたら幸いです。

瀬田ひろ美