> あ < |

あ い う え お |

| アールヌーボー |

19世紀から20世紀にかけてパリを中心に流行した様式でした。

芸術の持つ意味を改めて考え直そうという運動で,新しい(アール:英語ではアート)芸術(ヌーボー:英語ではニュー)という意味です。

主に植物などの有機的な曲線を基本的なモチーフとしてつくられ,華麗で繊細な作品がこの時代に数多く製作されました。 |

| アールデコ |

装飾芸術(アール・デコラティフ)のことを指します。

幾何学図形(同心円やジグザク模様など)を用いた直線的な装飾が特徴です。洗練された美しさと機能美が当時の人気となりました。

工芸品や美術品にとどまらず,日用品や建築,ファッションにまで取り入れられた美の様式です。 |

| アイデアスケッチ |

絵画・彫刻・デザインなどの製作に先立ち,自分が心にイメージしたことや,様々なモチーフを組み合わせて,構想をおおざっぱに描いたものです。また,その過程を指します。 |

| アクアチント |

エッチング(凹版)の技法の一つです。

松やにの粉末を木綿に包み,版画にふりかけ,版を暖めると粉末は溶けて版に付着します。この粉は酸に強いため,腐食液に漬けるとついていないところが腐食するわけです。腐食させたくない部分は黒ニスを塗っておきます。 |

| アクションペインティング |

絵の具を垂らしたり,絵の具のついた刷毛を振り回して構成画面を作る技法です。ペンデュラムやドリッピングという技法を用いることもあります。線の強弱や滴など,自由奔放にはね回ったようなリズム感が特徴です。 |

| アクセント |

構成美の要素の一つ。

(強調)形や色で表現する際に,周りにあるものとは違う異質な形や色を使うと,その効果を表現できます。

<作例> |

| アクロポリス |

ギリシャのアテネにあるパルテノン神殿が建っている丘のことです。現在の遺跡は紀元前5世紀にペルシャ戦争で破壊された跡に作り直されたものです。ですからパルテノン神殿の下には,それより以前の遺跡が埋まっていると言われています。 |

| 油絵の具 |

15世紀にフランドル地方のファンエイク兄弟が完成させたと言われる,ルネサンス絵画の中心的技法です。

顔料を亜麻仁油(あまにゆ)などで溶いた絵の具。当時盛んに行われていたテンペラ画に比べ,感想は遅いが透明感がある色彩を表現できるようになりました。

これ以降,西洋絵画に描かせない技術となります。何度も上から塗り重ねて作品を仕上げるのが特徴です。 |

| アラビアゴム |

天然樹脂系の接着剤の一種です。

リトグラフ(石版画)における絵の具の反発材料に使われます。ポスターカラーなどの水彩絵の具にも含まれ,絵の具が紙に定着することを助けています。 |

| あらぼり(粗彫り) |

彫刻を制作する過程で,石や木などの素材を大まかに掘っていく作業のことをいいます。この段階では細かい部分にこだわらず,全体像をよく見て,塊(かたまり)としてとらえて表現することが大切です。 |

| あらづけ(粗付け) |

彫塑作品を制作する過程のことをいいます。可塑性のある粘土や石膏などを大まかにつけていく作業です。

この段階では,全体の雰囲気を頭に描きながら細部は塊(かたまり)としてとらえて,面で表現していくとよいでしょう。 |

| アラベスク |

アラビアの回教(ヒンズー教)風の模様を指します。複雑な抽象形や植物(葉っぱや茎の雰囲気)を幾何形や曲線にしたものが多いのが特徴です。。

日本と違い,緑あふれる植物に囲まれた生活ではないために,身の回りを飾り立てるアイデアを工夫したからと考えられることもあるそうです。 |

| アルカイック期 |

古代ギリシャを3つの時代に分けたとき,初期の時代にあたるのがこのアルカイック期です。この後,クラシック期,ヘレニズム期と続きます。

この時代はまだ彫刻表現が未熟で表情はぎこちなく,直立した姿にほんの少し足を曲げたり腕を曲げる姿がたくさん製作されました。そのぎこちない筋肉の動きの中で,感情を表現しようとした笑顔(口元だけが笑っている状態)をアルカイックスマイルと呼びます。

これは飛鳥時代の仏像にもみられますが,法隆寺の柱にみられるエンタシスという表現方法と同様に,これらはシルクロードを通じて中国から日本へ渡ってきたと言われています。 |

| 合わせ絵 |

※ デカルコマニーの項を参照のこと。 |

| |

|

> い < |

あ い う え お |

| イーゼル(画架) |

野外用と室内用があり,たいていは3本足が出ています。前足2本にカルトンや,キャンバスを乗せて絵を制作するときに使われます。後ろ足はカルトンやキャンバスの傾き角度を調節するのに使われます。 |

| イオニア様式 |

古代ギリシャの建築様式の一つです。柱の頭部の装飾にその時代の特徴が見られます。優雅で洗練された様式といわれ,クラシック期に建てられたパルテノン神殿の柱飾りに用いられています。 |

| 板目木版 |

木材の板目を利用して作る版画のことです。西洋の版画は木口木版であるのに対して,日本の版画はこの板目木版で作られています。西洋と日本の版画を区別するときに使われる用語です。 |

| 伊万里焼 |

佐賀県の伊万里地方(有田市)でつくられる白磁器です。有田焼と言われた方が解りやすいかもしれません。最初は染め付けでしたが,酒井田柿右衛門によって赤絵つけが発明され,色絵と呼ばれるようになりました。 |

| イメージ |

過去に記憶された情報をもとに,頭の中で想像を生かして形や情景を思い浮かべる活動を指します。

イメージを膨らませるためにはたくさんの資料を準備すると,自分の思いを深めることができるので,様々な写真や図鑑などを参考に想像力を働かせましょう。 |

| 色の三要素 |

色には白,黒,灰の無彩色と呼ばれる色と,それ以外の有彩色と呼ばれる色があります。

有彩色には明度(あかるさ),色相(色み),彩度(あざやかさ)がある。この3つを3要素と呼びます。(3属性とも言う) 無彩色には明度しかありません。

|

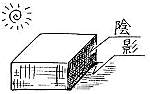

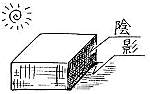

| 陰影 |

立体物に光が当たると,明るさに変化ができる。その物体の足下にも影ができる。

前者のような物体内にできる陰(シェード)と,後者のような物体の周辺にできる影(シャドー)は区別して表現される。この両方を合わせた用語。

デッサンをする際には,この陰影が重要になる。

|

| 陰刻 |

絵の部分を彫り込むこと。沈め彫りともいう。印では文字の部分を彫ることを指す。対して陽刻もある。 |

| 色の感情 |

|

| 板づくり |

陶芸の制作方法の一つです。

粘土を板状に用意し,それを組み立てるようにしてつくります。それぞれを接着する際にはどべが使われ,粘土板をつくる際には,たたら板と呼ばれる厚さの均等な板を積み重ねて制作します。 |

| 一木彫(いちぼくちょう) |

天平時代における仏像彫刻の制作方法のひとつ。

頭から足までが1本の木から彫られる。手のような部分が飛び出し,別の木を継ぎ足していても,身体の中心部分(背骨を中心に)が1本の木で制作されていればこう呼ばれる。 |

| 岩絵の具 |

日本画に使う顔料の一種です。鉱物を粉末にしたもので群青,緑青,黄土などをにかわ汁と混合して使用します。 |

| 印象派(印象主義) |

これまでは神話や伝説の世界,貴族たちの肖像,歴史的な名場面など買い手の希望に添った絵がほとんどでした。そんな中,人々の生活や目の前の現実をありのままに描こうとする人たちが現れました。ものの形や固有色にとらわれずに,明るい,新鮮な色で画面を表現しようとしました。

<代表的な作家>

モネ 時間や季節の移り変わりによる光や色の調子をとらえました。自邸の睡蓮を何度も描いています。

ルノワール 陶器職人でしたが,パリで絵を学びます。独自の柔らかく明るい色調が特徴です。

マネ 印象派の先駆者的存在です。確かな技術と先進的な考えで多くの作品を残しました。 |

| |

|

> う < |

あ い う え お |

| 浮絵(うきえ) |

江戸時代の奥村政信が西洋から伝わった遠近法を用いて,室内や風景を描いた作品をこう呼んだ。これも浮世絵のひとつ。 |

| 浮世絵(うきよえ) |

江戸時代中期に起こった木版画による風俗画で,庶民芸術である。遊里や演劇の世界が主題の中心で,大量生産のできる版画は流行も生み出す。はじめは黒一色(墨摺絵)であったが,後に丹絵,紅絵,紅摺絵,錦絵となる。多版多色刷りの浮世絵は版画の黄金時代を築く。

この浮世絵は,絵師(えし),摺師(すりし),彫師(ほりし)の3つの職人が力を合わせて作り上げたもので,たとえは葛飾北斎などの名前は絵師のものである。

また,この浮世絵がヨーロッパに伝わったときの逸話も様々存在する。この時代のヨーロッパには,カラー印刷の技術は存在しなかった。 |

| 上絵つけ |

磁土を用いて形を形成し,一度高温で焼きしめる。その表面は白く艶のある質感を持つ。そこに顔料などを使って絵を描き,今度は中温で焼きつける。

有田焼,九谷焼,瀬戸焼は上絵つけをした作品である。 |

| 暈染描法(うんぜんびょうほう) |

目や鼻や衣などに黒い輪郭線(ふちどりの線)が入っている状態の描き方。法隆寺金堂壁画に見られる,立体感を表すための技法といわれる。同様の描き方は古代のインドにも存在する。 |

| |

|

> え < |

あ い う え お |

| エキステンダー |

シルクスクリーンに使われるインクの増量剤,軟解剤とも呼ばれます。絵の具の色調に関係なく,その量を増すことができます。乳白状のもので,絵の具1/4に対してこれを3/4ほど混ぜると粘りもなく楽に印刷できます。 |

| エコール・ド・パリ |

第一次世界大戦後にパリで活躍した画家の集団。パリ派とも呼ばれる。 |

| 絵詞 |

絵巻物で挿し絵とともに物語などが書かれてあるもの。 |

| エスキース |

フランス語で,作品の制作に入る前にスケッチブックや画用紙などに描く下絵のことです。習作とも呼ばれます。作品の主題や構図の構想を考えるときに数多く制作し,イメージを膨らませます。また,彩色計画を練ったりします。 |

| エチュード(習作) |

練習用にいろいろと試作をしてみたり,制作のための下準備として描くものです。 |

| 絵つけ |

焼き物をつくるとき,素焼きをした後に行う作業のこと。釉薬の下の絵を描くことを下絵つけという。磁器の場合,高温で焼き上げて形を形成し,その上から絵つけをするので上絵つけという。このときは最初より低い温度で焼く。 |

| エッチング |

凹版画の一つの技法。

銅版の表面にニスなどで皮膜をつくっておき,針で皮膜をかき取るようにして描く。その後硝酸液,または塩化第二鉄を利用して腐食を施し,凹版を制作する。この穴にインクを詰め,エッチングプレス機によって刷りとる。 |

| 絵馬 |

江戸時代に始まったといわれています。神社や寺院に絵を描いて奉納します。本来は神馬を描いたようですが,次第に馬に限らず一般のものも描かれるようになりました。よく,新年の初詣に出かけるとよく絵馬がありますが,それはこれに由来して願いを込めるようになったようです。 |

| 絵巻物 |

藤原氏が活躍した平安時代から描かれ始める。物語を段落ごとに絵で表したもの。

挿し絵のようにして描かれた絵詞と,絵だけで描かれた絵巻とがある。源氏物語絵巻などが有名で鎌倉時代まで盛んに制作される。 |

| 塩化第二鉄 |

エッチングで使用する銅版や亜鉛版を腐食させるために使用する薬品。取り扱いに注意を要する。 |

| 遠近法 |

15世紀,ルネサンスの時代に発明された。透視図法の原理を利用し,対象物に奥行きや距離感を表す技法。

線遠近法(透視図法の項目を参照のこと),空気遠近法(遠くへいけば行くほど大気の関係で青みがかって見える状態を利用),色彩遠近法(色の進出・後退の特徴)などがある。 |

| エンタシス |

建物の柱として使われている円柱の部分で,中間部分が膨らみを持つ形のことです。このギリシャのパルテノン神殿や法隆寺の回廊にみられる様式は,シルクロードを伝ってはるばる日本までやってきました。 |

| |

|

> お < |

あ い う え お |

| 黄金分割 |

たとえば一線分を a : b = (a+b) : a の比例式が成立するように分割されたものをいいます。美しく分割する方法の一つで,この分割した割合を使って作られた長方形は黄金形といわれます。造形的にもっとも美しい形といわれています。1:0.618 あるいは 1.618:1 がその比率です。 |

| 凹版 |

版に凹の部分をつくり,そこにインクを詰めてエッチングプレス機で刷りとる版画の呼び名です。この表現技法には,エッチングやドライポイントなどがあります。ドライポイントは薬品も使わず手軽にできるために,授業などで製作したことがあるかも知れませんね。 |

| オートマチックパターン |

自動的,無意識的の意味です。意図的に表現したものではなく,偶然的な手法で生まれる造形美を効果として用いることができます。シュールレアリズムの表現によく用いられました。「モダンテクニック」の項を参照してください。 |

(おもはんほう)

主版法 |

版画の表現法の一つです。主版(骨版とも呼ばれます)と呼ばれる墨の線画を中心として,色の版を重ねて製作します。印刷は色の版を刷り上げていき,最後に主版を刷って仕上げます。 |

| |

|

> か < |

か き く け こ |

| カービング |

石や木などの塊を彫って制作していく彫刻のことを指します。対して粘土など可塑性のある素材を用いて制作する場合は,モデリングと表現します。 |

(がいろめねんど)

蛙目粘土 |

花崗岩の長英は変質して粘土となっていますが,石英はそのまま粒子となって残っているために蛙の目のように見えます。陶芸や彫刻用の粘土として用いられます。 |

| 柿右衛門 |

酒井田柿右衛門のこと。有田焼を参照のこと。 |

(がきぞうし)

餓鬼草紙 |

鎌倉時代初期の絵巻物。土佐光長の作といわれています。想像の怪物や妖怪といったたぐいのものが描かれ,飢餓に追われて苦しんでいる情景を写実的に描いたものです。仏教の六道思想を表したもので,当時の社会状況も見て取れます。 |

| 加算混合 |

色の混合で,光の混合のことを指します。光の3原色は赤,緑,青ですが,赤と緑を混ぜると黄色に,赤と青は紫に,緑と青は青緑になります。このときに元の色よりも明度が高くなるのが特徴です。3色すべてを混ぜれば白色光となります。 |

| 画箋紙(がせんし) |

水墨画を描くときに使われる白い和紙。吸水性が強い。 |

| 可塑性 |

粘土のように<自在に形を変化させる>ことのできる素材が持つ特性のことを指します。木や石では,そうはできませんね。 |

| 花鳥画 |

草花や鳥,獣や虫などを描いたものです。人物画や風景画に対して区別するためにこう呼ばれています。 |

| カッティング法 |

孔版の技法のひとつです。ニス原紙(新聞にニスを塗って乾燥させたものでよい)を用意しておき,下絵に合わせて切り抜きます。それをスクリーンにアイロンなどで圧着させ,スキージで絵の具を刷り込んで印刷します。

手軽に楽しめる方法ですが,最近ではハガキサイズまでなら「プリントごっこ」のように市販のもので簡単に製作できます。 |

| 紙版画 |

紙を材料に使った凸版。紙を切り抜いて台紙に張りつけたり,厚紙の一部分を切り取ってはがしていくやり方など様々な方法がある。制作が容易なので小学校で主に扱われている。 |

| 烏口(からすぐち) |

インクや絵の具を使って幅の整った,きれいな線を引くときに用いる道具です。先端が鳥のくちばしのような形をしているのでこう呼ばれています。

|

| カリアティード |

| ギリシャ時代に,建築物の柱の部分を女性像として刻んだものです。女人柱と呼ばれています。 |

|

|

| カルトン(画板) |

デッサンをするときに木炭紙や画用紙などの紙を支える板として使われます。また,作品を持ち歩くための紙ばさみとしても使われます。本来の意味は厚紙・段ボール紙のことだそうです。 |

| 感光法 |

孔版の技法のひとつ。スクリーンに絹を張り,そこに感光用の薬品を塗る。それに原画を描いたネガを合わせて焼きつける。絵の部分の感光剤はとれて孔があくため,絹の目が表れる。スキージでインクを刷り込み印刷する。シルクスクリーンと呼ばれる。 |

| 乾漆像 |

奈良時代に行われた仏像の造像法の一つです。乾漆は脱乾漆と木心乾漆の2種類に分けられます。脱乾漆は粘土で像の大まかな形を作り,その上に麻布を漆で張り付け,乾いてから内部の土を取り除きます。その後に表面の仕上げをします。木心乾漆は木で大まかな形を作っておき,その上に漆で練った木くずを盛り上げて像の形を作ります。 |

| 顔料 |

岩石や鉱物などからつくられる塗料のことです。砕いて粉末にし,他の材料と混ぜ合わせて使います。西洋画なら亜麻仁油,日本画なら膠,松脂など。(染料の項) |

| 寒冷紗 |

エッチング(凹版画)を制作する際に使用する,目の荒い綿の布。インクをきれいに拭き取るためのもの。 |

| |

|

> き < |

か き く け こ |

| 木節粘土(きぶしねんど) |

植物が腐り,土に混ざり合ってできた粘土です。耐火温度が高いのが特徴です。他の粘土に耐火性や粘りを加えるために混ぜて使用されます。 |

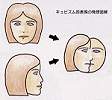

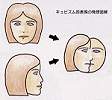

| キュビスム |

20世紀はじめにピカソやブラックによって始められた芸術。立体派とも言う。絵画は目に見える世界をそっくり再現すべきだという伝統的な考えを捨て,いろいろな角度からみることで,よりそのものの本質に迫ろうとした。対象物の形を一度ばらばらにして,再構成する手法が特徴。

これは抽象絵画ではなく,現実の具体物を再現する手法として考え出された具象絵画である。 |

<説明図> |

|

| 強調 |

※ アクセントの項目を参照。 |

| 切金(きりがね) |

1 仏画や仏像の色彩で金銀の博を細い線や形に切って張り付け模様を作ることです。

2 彫刻を制作する手順で,石膏取りをする際に粘土を書き出すための窓を開けたり,型を分割するために入れる薄い金属板のことです。 |

| |

|

> く < |

か き く け こ |

| グアッシュ |

18世紀に流行した,アラビアゴムを溶剤に用いた不透明な水彩絵の具のことです。光沢はありませんが,鮮やかです。 |

| 九谷焼 |

石川県に産出する土を使って作られる伝統的な磁器です。加賀前田藩の保護を受けて発展しました。 |

| クラシック期 |

ギリシャにおける様式のひとつの呼び名です。アルカイック期の次に迎えたギリシャ文明の最盛期で,この時代にフェイディアスが指揮をして建てられたパルテノン神殿があります。 |

| グラデーション(漸進) |

構成美の要素のひとつ。色(色相,明度,彩度)や形などが,規則的にだんだん変わっていく様を表現する技法。

<作例> |

| クラフト |

工芸美術一般を指す言葉です。陶芸,金工,染色など,伝統的なものが数多くあります。 |

| クロッキー |

短時間で素早く全体の動きをとらえて,線で表現する方法です。デッサンのように細かな部分にとらわれず,のびのびと描くことが大切な要素となります。

|

| |

|

> け < |

か き く け こ |

| 減算混合 |

加算混合の反対で,混合するほど明度が低く,暗い感じになります。色料(絵の具や染料,顔料など)の混合はこれです。

関連項目:原色,加算混合 |

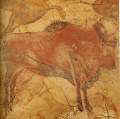

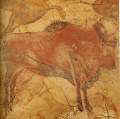

| 原始芸術 |

ラスコーの壁画やアルタミラの壁画など,素朴な描かれ方ですが,その土地の生活や宗教と密着した芸術ともいえるでしょう。今からは想像もつかないような技術でつくられたものもあり,謎が謎を呼ぶことで見る人のロマンをかき立てます。

|

※ 実際は呪術や占星術などに使われたものであり,今で言う芸術品ではありませんでした。そこに描かれた動物たちの繁栄を願って,よりリアルに(本物のように)描かれたようです。 |

|

| 原色 |

基本になる3つの色のことです。

色の3原色は> ●赤,●黄,●青 <の3色です。

光の3原色は> ●赤,●緑,●青 <の3色です。

色の3原色は3つを混ぜ合わせると無彩色に近い黒い色になりますが,光の3原色はすべてが混ざると白色(透明)になります。

前者を減算混合,後者を加算混合と呼びます。 |

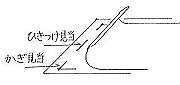

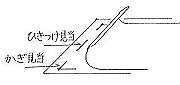

| 見当 |

版画の制作において正しい位置に紙を置くために付けられる目印の呼び名です。

かぎ見当やひきつけ見当と呼ばれる種類があります。多版多色木版画では色ずれを起こさないために重要な役割を果たします。

|

| |

|

> こ < |

か き く け こ |

| |

|

| 後期印象派 |

自分の目でとらえたイメージをありのままに表現した印象主義の考え方を更にすすめ,作品の中に自分なりの考えや意図を込めるようになります。日常の生活やものの中に精神的な意味を含ませたり,画面構成を工夫して表そうとします。代表的な作家にセザンヌ,ゴッホやゴーギャンがいます。

セザンヌはすべての物体はもっとも基本的な形に置き換えられるといい,単純な形の組み合わせで対象になるものを表現しようとしたので有名です。 |

| 工芸品 |

工芸品とはどのようなものか,との問いに対して必ず登場する用語が「用と美」という言葉です。この,用いやすさ(使いやすさ)と美しさが両方とも含まれていなければ工芸品とはいえません。

たとえば美しくても使い勝手が悪ければ,それは工芸品とはいえません。また,使い勝手がよくても,美的な美しさがなければなりません。 |

| 構成主義 |

ロシアではじまった色と形だけの画面構成(抽象芸術)のことです。第一次世界大戦以降,キュビスムなどに影響を受けてタリトンらがはじめました。鉄板や木片を使い,抽象的な構成で量感や動き,空間を表そうとしました。この製作法は絵画や彫刻だけでなく,工業デザインにも応用されていくことになりました。 |

| 構成美の要素 |

だれもが美しいと感じるものには,そこに共通した美しさの要素(原理)があります。それを形式としてまとめたものをこう呼びます。 |

| 高台 |

焼き物(茶碗や湯飲みなど)に見られる,底の部分のことを指します。これがないと安定して置くことができません。 |

| 孔版 |

版に穴があいており,そこからインクが出ることで紙に同じ模様や文字を刷る版画の技法のことです。シルクスクリーンのような小さな点状の穴の集合体で刷る方法と,型どりをして大きくあいた穴に刷るステンシルのなかまに分けることができます。 |

| ゴシック |

1 中世のキリスト教がもっとも盛んな時期(13世紀から15世紀)にかけてつくられた建築様式のことです。天に届くかのようにそびえ立った教会の塔が特徴的です。また,ステンドグラスを利用し,教会内に華麗で荘厳な雰囲気をつくりだしています。また,後期には機械仕掛けの時計がはめ込まれた教会も出現しました。

2 レタリングで明朝体とならぶ代表的な字体の名称です。刷毛(はけ)で書いたような文字の特徴があります。 |

| こすりだし |

※ フロッタージュの項目を参照のこと。 |

| コラージュ |

モダンテクニックのひとつ。色紙や印刷された紙,布,ひもなど,実際のものを画面に張りつけて表現する技法を指します。

<作例> |

| コリント式 |

ギリシャ後期の建築様式のひとつです。柱の上部にアカンサスの葉をデザインした,繊細で優雅な装飾が特徴です。 |

| コロセウム(円形闘技場) |

ローマの優れた土木技術によって作られた代表的建築物の一つです。約5万人の観客を収容できました。これは娯楽の場であるとともに,皇帝の権力の象徴でもありました。

|

| コンテ |

パステルや色鉛筆に比べ,やや堅い画材です。鉛筆状にしたコンテもあります。これを用いて描く際には色のついた紙を選ぶことで,中間色の表現に紙の色を利用できます。 |

| コントラスト |

構成美の要素のひとつ。形や色の相反する性質のものを対立させて組み合わせる技法を指します。明快で力強い構成となる。「 対称 」とも言います。

<作例> |

| |

|