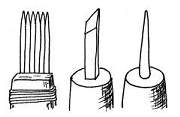

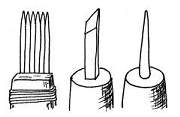

エッチングやドライポイントに用いられる版に傷を付けるための道具。丸ニードルや角ニードル,複数の針を束ねたものなどがある。

※ 左から,針を束ねたニードル,角ニードル,丸ニードル。

色の数が多く,錦のような美しさがあると言う意味でこう呼んだ。

縄文時代は窯をつくるという技術がまだなく,薪などを積み上げて焼いていた。素朴な味わいがある作品ができる。

美術に関する用語集

このコーナーは基本的な美術の用語を集めています.。したがって全てを網羅するものではありません。主に生徒や初心者の活用を想定していますので,できるだけわかりやすく解説していくつもりです。より専門的な知識をお求めの方は図書館などで美術事典をご覧ください。

用語の解説

| な に ぬ ね の | |

| 中抜き | |

| 捺染(なつせん) | 染色法の一つです。いろんな色や色糊を布などの材料に押しつけ,模様を染め出す方法のことです。型染め付けともいいます。更紗や友禅などに用いられます。 |

| 南画 | |

| 南蛮絵 | |

| な に ぬ ね の | |

| ニードル | 針という意味。 エッチングやドライポイントに用いられる版に傷を付けるための道具。丸ニードルや角ニードル,複数の針を束ねたものなどがある。

※ 左から,針を束ねたニードル,角ニードル,丸ニードル。 |

| 錦絵 | 多版多色木版画の浮世絵のこと。 色の数が多く,錦のような美しさがあると言う意味でこう呼んだ。 |

| 似絵(にせえ) | 鎌倉時代独特の肖像画の技法。 |

| な に ぬ ね の | |

| な に ぬ ね の | |

| な に ぬ ね の | |

| 野焼き | 焼き物を制作する方法。 縄文時代は窯をつくるという技術がまだなく,薪などを積み上げて焼いていた。素朴な味わいがある作品ができる。 |

| バーニッシャー | エッチングの用具で,切ったプレートの縁を平らにするために使います。 |

| 白描法 | 墨の線だけで描く技法です。唐の時代に考えられました。鳥獣戯画などがこの技法によって描かれています。 |

| はく離剤 | 離型剤ともいわれます。彫塑作品を制作する際に,型どりをした雌型にこのはく離剤を塗っておき,緒方を製作します。型をはずすときに,取り除きやすくします。石膏の場合はカリ石鹸,セメントの場合は灯油などを使います。石膏の場合,牛乳や台所用洗剤で代用することもできます。 |

| パステル | ガム樹脂の量によって堅さはまちまちですが,柔らかいものほど彩度は鮮やかです。木炭同様に柔らかな分もろさがありますが,色の伸びが良く,淡く柔らかい陰影描写に適しています。色数がかなりあります(200色以上のセットなど)がその理由は,混色に向いていないのと,鮮やかさを失わないためです。

|

| バチック | モダンテクニックのひとつ。 クレヨンやろうそくなど水をはじく素材で絵を描き,その後水気の大家の具で彩色する技法。 <作例>  |

| パピエ・コレ | |

| 破墨 | 日本画の技法の一つです。はじめに薄墨で全体の調子を描いておき,乾かないうちに濃い墨を重ねます。濃淡の浸潤によって,その色合いの効果を表現します。 |

| バランス | 均衡,釣り合いのことです。形や色の釣り合いをとり,安定感を出します。また,意識的にバランスを崩して不安定感を送出することもできます。見た目に整っている場合はたいていバランスのよい作品ですね。見ていて落ち着かない作品は,どこかにアンバランスな部分があるものです。 |

| バルビゾン派 | 19世紀中頃,パリ郊外に集まった画家の集団を指します。それまでは風景画であっても室内で描かれることがほとんどでした。実際の自然の中にキャンバスを持ち出して描くことを始めます。そうして自然主義絵画を興します。 |

| バロック | 16世紀から18世紀にかけて盛んに行われた美術様式です。古典様式よりも動きがあって装飾性が強く,感覚的です。 |

| 版画 | 版画には大きく4種類があります。 芋版や木版などで一度は作ったことのある版画を凸版と呼びます。エッチングプレス機を使って刷りとる作業を行う版画を凹版と呼びます。穴のあいた部分からインクを通過させて下の紙に刷りとる版画は孔版と呼びます。金属や石版に直接描いて刷りとる版画を平版と呼びます。それぞれに用途や表現方法に特徴があります。

|

| 引目鈎鼻(ひきめかぎばな) | |

| ビザンチン美術 | トルコの首都はその昔ビザンティウムと呼ばれていました。この都市を中心にして東ローマ帝国が栄えます。この頃に盛んに行われていた美術様式をこう呼びます。初期キリスト教美術とも呼ばれ,建築,彫刻,工芸に独特の様式が誕生します。モザイク壁画はこの頃に生まれました。 |

| ビジュアルデザイン | 視覚的な効果によって相手に伝えることを目的としたデザインです。グラフィックデザイン,パッケージデザイン,ディスプレイデザインがこれにあてはまります。 |

| ひもづくり | 陶芸の製作技法のひとつ。 板づくりやろくろでの製作と違い,粘土をひも状に延ばしておき。それを自分が思うように巻きつけながら壺などを製作する。つなぎ目に空気が入らないように注意すること。 大きなかめをつくるときもこの方法が採られる。下から製作し,少しずつ乾かしながら上に積み上げることで粘土自身の重さにつぶれないようにする。 |

| ビュラン | 西洋の版画に用いる彫刻刀。 |

| 表現主義 | ノルウェーのムンクなどは陰鬱(いんうつ)で荒々しい感情を表現しようとしました。現実を再現するような表現にこだわらずに,精神的なものを描くことを求めていきます。そうして画家個人の感受性を素直に表現した,感情表現の作品が作られていきました。

20世紀のはじめにドイツで生まれた,激しい色彩表現と誇張された形態による新しい絵画の試み。作者の内面世界を色や線で画面に表現しようとした抽象絵画。代表的な作家は,カンディンスキーやクレー。 |

| 紅型(びんがた) | 沖縄地方の特産で,型紙を使った染め物の技法です。多彩な色模様を木綿などに染めだします。 |

| フィンガーペインティング | |

| フォービズム | 1905年の秋,パリのサロンに出品された絵を見て「まるで野獣だ」と批評されたことに端を発しています。その中心的な作家がマティスです。彼は色彩を見たままに表現したのでは感情が伝わらないと考えました。そこでより鮮やかな原色を使ったり,色の対比によって感動を伝えようとしました。そして何を描くかといった主題と同じように,色の使い方が重要視されるようになってきます。

強烈な色彩と荒々しい筆遣いに特徴があるため,野獣派とも呼ばれる。絵画の題材における色や形にとらわれず,絵画それ自体が人々に感動や衝撃を与えることを考えた。 |

| フォトモンタージュ | 合成写真。写真を組み合わせて,あたかもその世界があるように錯覚させる技法。 |

| 吹抜屋台 | 源氏物語絵巻で使われている大和絵の技法。 天井を取り払うことで室内を説明的に描くことができる。 |

| 腐食液 | 凹版を制作する際に用いられる,版を腐食させる薬品。これによって版の凹部分をはっきりさせ,インクが詰まりやすくする。 |

| プリミティヴィズム | 20世紀にはいるまで重要視されることのなかった,ヨーロッパの民衆芸術をはじめ,アフリカなどに見られる古くから伝わる素朴な民芸品などに目を向け,模倣することをこう表現しました。ここには先史時代の美術品(呪術具)も含まれます。 |

| フレスコ画 | 古代ギリシャから行われていた壁画の制作方法。半乾きの壁土の上に絵の具で描いたもの。 |

| プロダクトデザイン | 実用目的を持つ製品のデザインのことです。ハンドクラフトデザインとインダストリアルデザインがこれに当てはまります。 |

| フロッタージュ | モダンテクニックの技法のひとつ。 こすりだしとも呼ばれる。紙を凹凸のある金属や木片などに当て,上から鉛筆などをこすりつけてその模様を写し取る技法. <作例>  500円玉とはさみ 500円玉とはさみ |

| ブロッキング法 | シルクスクリーンの技法の一つです。スクリーンに直接クレヨンなどで絵を描き,その上から全体ににかわ液かカゼインを塗ります。よく乾いてから灯油で洗うとクレヨンの部分がとれるので版画出来上がります。 |

| プロポーション | 比例や比率,全体と部分の数量的割合などのことです。黄金比などもこれに当てはまります。 |

| 文人画 | 江戸時代に中国の南宋画の影響を受けて,文人たちの間にはやった絵画です。流儀にこだわらず,余技として描かれた作品をこう呼びました。 |

| 粉本 | 日本画の作家が使うスケッチブックのようなものです。これに昔の絵を模写したり,写生をしたりします。 |

| 平版 | 版画の技法のひとつ。版面に凹凸をつくらず,水と油が反発する性質を利用して平らな面にインクのつく面とつかない面をつくり,刷りとる方法。この版はその特性上,大量生産できない。 |

| ペーパースカルプチャー | 紙の彫刻といわれます。厚紙に切り込みを入れて組み合わせたり,折り曲げて立体的な造形物を作成します。手軽に作れるように,専門の本や切取線の入った厚紙などが市販されています。 |

| 紅柄(べんがら) | 「鉄絵」と呼ばれる茶褐色の下絵付けをするときに使われるもので,塩化第二鉄の粉末です。これ以外にも呉須(ごす)と呼ばれる天然コバルトを多く含む鉱物で描かれる青色の「染付け」と呼ばれる絵の付け方があります。 |

| ペンデュラム | 振り子の振幅運動を利用した技法。穴をあけた空き缶などに塗料を入れ,ひもでぶら下げて振り子のようにする。缶の小さな穴から流れ出る塗料は空き缶の揺れる方向に勢いよく飛び散り,偶然できる形を利用する。 |

| 補色 | 色相環上で相対する位置にある色同士の組み合わせ。お互いに引き立て合い,混ぜると無彩色に近くなるのが特徴。コントラストの表現に,この組み合わせが用いられる。 |

| ポスターカラー | 顔料と水,アラビアゴムを混合してつくられる水彩絵の具。顔料の粒子が大きく,均一な塗り上がりが美しい。 ・ 美しく塗るためのポイント 1 混色の際は泡立てないように注意しながら混ぜること。 2 絵の具の状態はソフトクリームが溶けたような感じ。 3 水はほとんど使わない。かすれるようであれば少量入れる。 4 多めにつくっておき,足りなくならないように注意する。 |