114 「近代」は乗り越えられるか、あるいは「芸術」の役割────劇団キンダースペース第46回本公演『カッサンドラたち』を観て

2025.2.28

原田一樹は、劇団創設以来一貫して「近代」を問題にしてきた。特にキンダーのオリジナル演劇様式「モノドラマ」では、そのほとんどが日本の「近代文学」だった。それは、「近代」の「迷妄」に翻弄され、傷つき、そこから何とかして脱却しようともがき苦しんできた文学者たちに思いを馳せ、「近代」の核心へと迫り、乗り越えるヒントを得ようとした試みに他ならなかった。

原田は、今回の公演パンフレットで、「近代」について、「近代は私たちに『承認』『収入』『成功』といった呪縛をもたらした。」と簡潔に記している。それに続いて「近代に限らない。『歴史』が世に語られてから、記載されないものに意味はないし、意図的に抹消されもした。そんな人々のどれほどあったことか。」と述べる。つまり「近代」は、あるいは「近代の価値観」は、何も産業革命から始まったわけでもなく、明治維新から始まったわけでもない。人類の誕生以来、それは「あった」のだ。「あった」が故に、その価値観に傷つき、抗い、破れ、消されていった人々もまた「あった」のだ。原田はさらに「ギリシャ悲劇の昔から、芸術の役割は声を持たない声を探し出して記述することでもある。と、いうことを、やっと最近、中島敦から学んだ気がする。」と言う。

「芸術の役割」をこれほど鮮明に語った言葉に出会ったことはない。そうか、原田一樹は、この「役割」を一生かけて演劇というジャンルで追求してきたのだと、思い当たって、胸を突かれる思いがした。

*

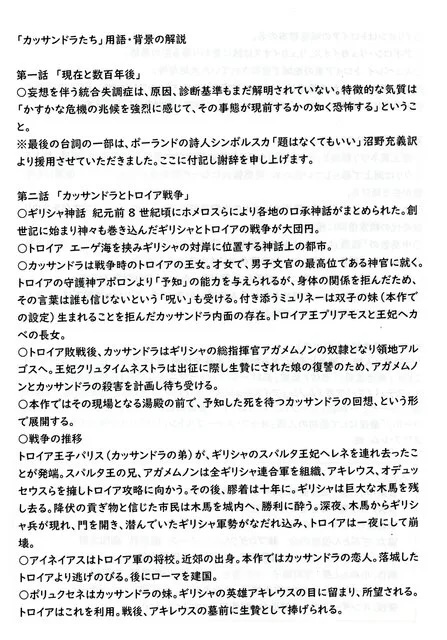

『カッサンドラたち』は、三つの「話」で構成されている。第一話「現在と数百年後」、第二話「カッサンドラとトロイア戦争」、第三話「ネウリのシャク」の三話だ。このうち、第二話は、ホメロスの叙事詩を、第三話は中島敦の「狐憑」を元としている。第一話は、原田のオリジナルだが、その最後の台詞には、シンボルスカの言葉が援用されている。

この三つの話に共通するのは、「何かに憑かれた者」が、滅びていく、あるいは他者によって抹殺されていくということだ。第一話の統合失調症は、昔は「狐憑き」と呼ばれていたと言われるし、中島敦の『狐憑』の最後には、ホメロスについての言及がある。

この「何かに憑かれた者」は、世間とは異質の言葉を語り、行動する。それは時として「予知」の能力となる。その「予知」は、来るべき未来への警鐘であり、それ故に「現在」への「否」である。これじゃダメなんだ、こんなことじゃいけないんだ、という「否」は、ほぼ抹殺されてきたというのが、「歴史」の真実だ。いつだって、「不都合な真実」は、時の権力者や、大衆によって抹殺され、「怖ろしい未来」がやって来る。そのことを、実は誰もが知っている、あるいは感じている。それにも関わらず、抹殺は続く。

ここまで辿れば、だれでも、この『カッサンドラたち』は、まさしく「現在の話」であることが深く納得されるだろう。今なのだ。現在只今が、この状況なのだ。「やって来る!」という言葉によって始まるこの芝居の描きたいことは、この状況そのものなのだ。

ただ、原田の作劇術は、そのことを政治家のような生な観念的認識では語らず、緻密・周到な構成によって、舞台に今まで観たこともないような真に演劇的な時空を作りだした。

レイヤーという言葉がある。訳せば「層」とか「階層」とかいうことになるが、コンピュータでの画像編集などでは、「画像の透明シート」のことで、このレイヤーを重ねることで、複雑な画像を作りだすことができる。たとえば、海の写真と、花の写真を二つのレイヤーとして重ねれば、海に咲いている花のような不思議な画像ができる。

『カッサンドラたち』の三つの話は、それぞれが、この透明なレイヤーと考えると分かりやすい。複数の話が同じ芝居に、順番に、あるいは交互に進行するという芝居は珍しくない。しかし、この『カッサンドラたち』は、順番にでもなく、交互にでもなく進行する。そういう部分もあるのだが、時として、「同時に」進行する。舞台の上手と下手に、あるいは、奥と前に。そして、驚いたのは、そのレイヤーの中の人物のセリフが、対話のように、交互に語られるという場面だ。

そのとき、時空が一瞬破られ、現代の人間と古代ギリシャの神々が、対話するかのようにセリフを語っている。この芝居の不思議な時空を、うまく説明することは不可能だが、ぼくには、衝撃的な体験だった。

透明レイヤーの一番下には、おそらく「人間」の「本質」がある。それは時として強欲で、残虐で、時として美しい。古代の人間がどんな価値観を持っていたか、分かるものでもないが、人間の精神の中に、美しいものがなかったとは言い切れない。それは数知れない多くの「芸術」(当時は「芸術」とは認識されていなかったとしても)の存在が証明してくれるだろう。

その上のレイヤーには「近代」がある。このレイヤーが一種の「フィルター」となって、原田の言う「承認」「収入」「成功」といった価値観をえげつなくも表面に押し出し、それに反する価値を見えなくしてしまっている。すべてが「金」の問題に還元される現代こそ、このフィルターが最高度に作用している結果といっていい。

三つの話は、こうした根底にあるレイヤーの上に、それぞれが上になったり、下になったりしながら、舞台に現れる。重なるレイヤーは、「透明」であるがゆえに、さまざまな「化学反応」を起こし、今でもない、過去でもない、不思議な時空を現前させる。その現れ方が得も言えず絶妙で、美しく、ぼくは正直「我を忘れた」。

それにしても、この芝居を演じた役者・スタッフの苦労が偲ばれる。リアルにセリフを言うのではなく、まるで虚空にむかって言葉を投げ出すような発語。その言葉を受け止める空間と時間を作り出す、音楽と照明。それらによって、時空を越えた「言葉の交響」が可能となった。そして、その舞台にすっくと立つ役者たちの姿のギリシャ彫刻のような美しさ。見事としかいいようがない。

*

劇団創設40周年をむかえて、原田は「俺は何をしてきたんだろう」と呟く。これだけの仕事をして来た人にこんなことを呟かれたら、ぼくみたいになんにもしてこなかった人間は、立つ瀬がないけれど、「私たちは私たちの言葉で、言葉ではいいつくせない何かを目指すほかはない。はじめから不可能が予定されている。(中略)だとしても、今日一日の生活を始めるのだ。瞬間、瞬間に始め、一日一日に。たとえ始めることの中に滅ぶのが運命であったとしても。.....」と言われると、ぼくのような者でも勇気が出る。芝居を続けるというのが、そういうことだとしたら、ぼくらの「生活」もそうあらねばならぬと思うからだ。

瀬田ひろ美によって語られる最後のセリフ、「でも私には、大事ではないことが大事なことよりも大事ではないなんて、どうしても思えないの。」というシンボルスカの詩を元にした言葉は、原田が、それこそ生涯を掛けて芝居に集中してきた理由そのものだろう。

芸術はいつも大事にされ敬愛されてきたわけではない。むしろ、「大事ではない」として無視され、時に敵視され、時に弾圧されてきた。戦時下ではいうまでもないことだが、つい最近のコロナ禍においても、どれほど芸術が「不要不急」の親玉みたいに扱われてきたかは記憶に新しい。

近代の行き着いた果てのような、金に支配されている現代の世界で、たとえ「はじめから不可能が予定されて」いようとも、その「大事ではない」とされる芸術の営為を「瞬間、瞬間に始め」ていこうという原田の決意は限りなく尊い。

劇団キンダースペースが、今後とも、その歩みを着実に進まれんことを心から願っている。

「未来という呪縛」

キンダースペースは創立40年になる。1985年に20代後半の初期メンバーが集まって始めた。正確には今年が41年目。先日ふと「俺は何をしてきたんだろう」と呟いたら、そんなことはいわないで、とたしなめられた。それも当然で、公演毎の赤字とアトリエの維持、劇団の存続に休みなく身を削っている方からすれば何のための苦労だといいたくなる。

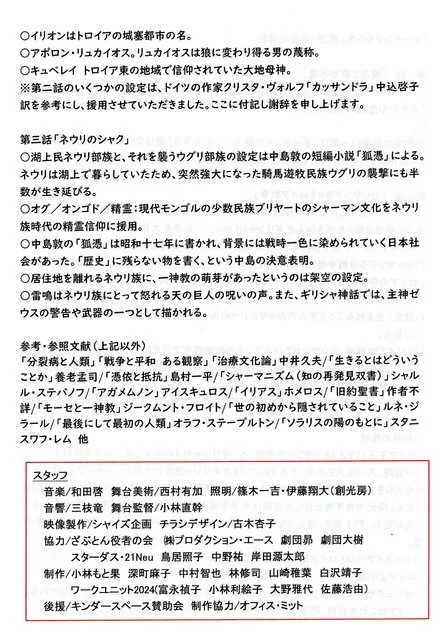

「何をしてきたんだろう」が思わず漏れたのは、創立時の目論見と現在の落差の実感による。そもそもどんな目論見があったのか心もとない。あえて眼をつむった気もする。目論見を立てると「世間のニーズ」や「経営」や「功成り名遂げる」から自由になれない、それでは「演劇」を志す意味がない。といいつつ、これは負け犬の遠吠えではとも思う。近代は私たちに「承認」「収入」「成功」といった呪縛をもたらした。近代に限らない。「歴史」が世に語られてから、記載されないものに意味はないし、意図的に抹消されもした。そんな人々のどれほどあったことか。

ギリシャ悲劇の昔から、芸術の役割は声を持たない声を探し出して記述することでもある。と、いうことを、やっと最近、中島敦から学んだ気がする。

「何をしてきたんだろう」はまた毎度毎度脚本でのたうち回り、俳優たちに負担をかけ自分でも心底疲れ果てて吐いた言葉でもある。難儀の理由の半分は分かっている。「近代」の迷安を取り上げたい自分が、抜き差しがたく「近代人」だからだ。もちろんこれは宿命だ。私たちは私たちの言葉で、言葉ではいいつくせない何かを目指すほかはない。はじめから不可能が予定されている。

ギリシャ神話もまた死すべき人間の無力を訴える。それでも人は「予知」を求める。カッサンドラの物語が見せるのは不都合な「予知」は抹消されるということだ。ならば「予知」は意味がない。けれど人は「予知」を求めてやまない。目論見を立ててもっと上を目指す。つまりは未来に呪縛されたがる。

だとしても、今日一日の生活を始めるのだ。瞬間、瞬間に始め、一日一日に。たとえ始めることの中に滅ぶのが運命であったとしても。……というのもまたある小説から学んだ。キンダースペースの40年もきっとこういう風に積み重ねられてきた。一人一人のメンバーの、目前のするべきことへの集中と、ともかくやるんだという意思。その中にこそ劇団も創作も存在する。物書き一人の迷妄と呪縛の自覚だけでは何も進まない。この先どれだけ続けられるか、仲間がいれば、また一日を始めたい。

本日のご来場に心より感謝申し上げます。

原田一樹