34 沈黙の手触り──劇団キンダースペース第39回公演『転生の夢』を見る

2018.3.22

人は失って初めてそのものを愛することができるのかもしれない。あるいは、失うことを切なく予感したときにこそ、そのものへの愛があふれるものなのかもしれない。

ハーンが、夕焼けを愛したのはなぜか。夕焼けが、「滅び」を予感させるものだったからだろう。ハーンが虫の声を愛したのはなぜか。虫が己のはかない命を知って鳴くからだろう。ハーンが「怪談」を愛したのはなぜか。怪談は、「この世にはないもの・失われたもの」への恐れが生んだからだろう。

『転生の夢』の舞台は、波の音で始まる。舞台が溶暗し、それまで聞こえていた波の音が高まり、観客はその波音の中で、ハーンの「夢」に巻き込まれていく。

その「夢」を支配しているのは、恐ろしい沈黙だ。次々に舞台に鮮やかに現出する「怪談」は、その沈黙の中に紡ぎだされる。言葉は、おそれおののきながら深い沈黙に触手をのばし、そしてわずかに沈黙に触れる。いや、触れかかるだけなのかもしれない。言葉は、沈黙をかたどるもの。書の黒が、白をかたどるように。役者は、その見事な「発声」と「間」は、沈黙をより濃密なものに変化させていく。そのため息の出るような見事さ。キンダースペースの真骨頂である。

沈黙の空間に、切り込んでくる「音=音楽」は、震えるような繊細さで、その沈黙を彩る。それに応じるかのように、光が沈黙の輪郭をなぞる。言葉が、音楽が、光が、幾重にも重なって、舞台空間の沈黙を変容させる。ラストの盆踊りも、沈黙の舞踊化だ。音楽は奏でられ、手拍子も聞こえるが、そこに切ないくらいに美しく現出するのは、沈黙の手触りである。

原田さんは言う。「私たちが彼を通じて感ずるべきは、美しい『日本』の姿でも、『神道』や『民間信仰』の本来の姿でもでもなく、あえて辺鄙な島国にたどり着き、常に魂を震わせて書き続けていた彼の残したものを通して、根っこを失った私たち自身の漂泊の孤独をこそ感ずるべきなのだ。」(上演パンフレットより・以下同)

このハーンの「魂の震え」こそは、彼の感じた「沈黙の手触り」だったのではないか。そして、観客が感じた「震え」もまた、その「沈黙の手触り」を感じ、ハーンの「魂の震え」に共振したということだろう。

こうして、キンダースペースの『転生の夢』は、おどろくべき完成度で、すでに「古典」の領域に達したといっていい。長い間培ってきた「モノドラマ」の技法と精神は、この芝居のすみずみに行き渡っている。リアリズムの精神は、今や、自在に幻想との間を行き来する。そして、常に、ぼくらの生き方を鋭く問う原田戯曲も、晦渋な趣の中に、思いがけない優しさの光が差し込んでいる。これは、まさに、キンダースペースの一つの到達点である。

いつも見る度に、「到達点」だと言っているような気がするが、そうだとすれば、「到達点」ではなくて、「偉大な通過点」と言ったほうがいいのかもしれない。しかし、言葉はどちらでもいい。キンダーが、常に新しい演劇の地平を切り開いていることはまぎれもない事実なのだ。それが確認できれば、それでいいのである。

*

数え切れない印象的なシーンの中でも、深く心に残ったシーンをひとつ。

クサヒバリを死なせた女中の〈かよ〉を激しく叱責したあと、セツがハーンに言う。〈かよ〉もまた「あわれ」ではありませんか。泣いていますよ。それを聞いて、ハーンは、「なんと愚かなこと(をしてしまったのだろう)、〈かよ〉に謝り、します(謝りましょう)」と反省する。

この芝居に繰り返し出てくる「あわれ」という言葉。このシーンでは、「過ちを犯して泣いている」〈かよ〉が「あわれ」だとする。それは単なる「かわいそう」なのではなくて、「過ちを犯す人間」こそが「あわれ」だ、つまり、「愛する価値がある」ということだろう。ハーンは、そのとき、「やがて死ぬクサヒバリ」だけが「あわれ」なのではなくて、「クサヒバリを死なせてしまったことで叱られて泣いている〈かよ〉」もまた「あわれ」だと気づくのだ。悲しみを抱えている人間こそが、「あわれ」なのだと気づくのだ。

謝りに行こうとするハーンに、セツは、「でも、〈かよ〉ももうそんなに気にしていませんよ。」というと、ハーンは、ずっこけて、「ワオ、それもまたムジョウ(無情)!」と叫ぶ。客席からは笑いが漏れる。いい脚本、いい演出だ。

叱ってしまったことを悔いて謝りに行こうとするハーンに、もう気にしていませんよ、というセツの言葉は、論理的ではないから、西洋人たるハーンには矛盾として感じとられる。けれども、日本人の多くの日常は、そんな感じで流れていくのではなかろうか。

『源氏物語』は、もののあわれの文学だと言われる。そこにおける「あわれ」とは、「しみじみと心に沁みる」感情を言うのだが、それは、多くの場合、人の死に密接にかかわっている。しかも、その死は、移ろいゆく自然との一体感のなかで「あわれ」として感じられ、語られる。ハーンの愛した「あわれ」は、そうした連綿と受け継がれた日本文学の伝統に根ざした「あわれ」だったことは間違いないだろう。その「あわれ」を通じて、ぼくらはかすかに「沈黙」に触れることができるのかもしれない。(「沈黙」という言葉がわかりにくければ、「形のないもの」「言葉にならないもの」「死」「魂」「自然の本質」などと置き換えて考えてもいいだろう。)

だとすれば、「根っこを失った漂泊の孤独」を抱えるぼくらの救い、あるいは目指すべきことは、その「あわれ」を感じとる力の回復にあるのかもしれない。

*

この芝居について考えていくとキリがない。それほど、多くの問いが発せられた。「〈雪女〉とは誰か?」「子どもはなぜ親の罪を背負わねばならないのか?」「浦島がもらった玉手箱とは何か?」「怪談とは何か?」「日本人は何を失ったのか?」「なぜ日本は戦争をしたのか?」そして、おそらく「ハーンとは何者か?」

これらの問いの一つ一つに答えを見出すことは容易なことではないが、考えていくことは、大事なことだし、また心躍ることもでもある。

原田さんは言う。「彼の魂は、われらの同胞(セツ)によりずいぶんと鎮められたであろうことは察せられる。あとは、私たちが、なにを引き継ぐのか。ハーンが、その下の方まで下りていった『怪談』は、まぎれもなくそのハーンの開いた道によって。現代の私たちも降りることのできる道になっている。」と。

ハーンが、道を開いてくれたことに感謝しなければならないことはいうまでもないが、原田さんも、この芝居によって、更にその奥にまで道を開いてくれた。そのことに、幾重にも感謝しなければならない。そして、この名舞台の再演の日が来ることを、心から期待したい。

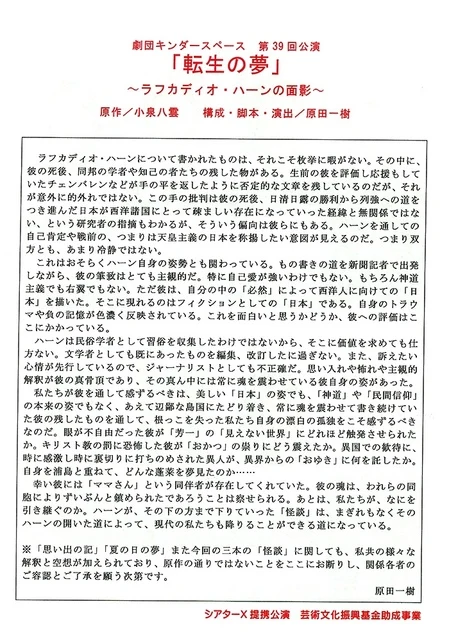

ラフカディオ・ハーンについて書かれたものは、それこそ枚挙に暇がない。その中に、彼の死後、同邦の学者や知己の者たちの残した物がある。生前の彼を評価し応援もしていたチェンバレンなどが手の平を返したように否定的な文章を残しているのだが、それが意外に的外れではない。この手の批判は彼の死後、日清日露の勝利から列強への道をつき進んだ日本が西洋諸国にとって疎ましい存在になっていった経緯と無関係ではない、という研究者の指摘もわかるが、そういう偏向は彼らにもある。ハーンを通しての自己肯定や戦前の、つまりは天皇主義の日本を称揚したい意図が見えるのだ。つまり双方とも、あまり冷静ではない。

これはおそらくハーン自身の姿勢とも関わっている。もの書きの道を新聞記者で出発しながら、彼の筆致はとても主観的だ。特に自己愛が強いわけでもない。もちろん神道主義でも右翼でもない。ただ彼は、自分の中の「必然」によって西洋人に向けての「日本」を描いた。そこに現れるのはフィクションとしての「日本」である。自身のトラウマや負の記憶が色濃く反映されている。これを面白いと思うかどうか、彼への評価はここにかかっている。

ハーンは民俗学者として習俗を収集したわけではないから、そこに価値を求めても仕方ない。文学者としても既にあったものを編集、改訂したに過ぎない。また、訴えたい心情が先行しているので、ジャーナリストとしても不正確だ。思い入れや怖れや主観的解釈が彼の真骨頂であり、その真ん中には常に魂を震わせている彼自身の姿があった。

私たちが彼を通して感ずるべきは、美しい「日本」の姿でも、「神道」や「民間信仰」の本来の姿でもなく、あえて辺鄙な島国にたどり着き、常に魂を震わせて書き続けていた彼の残したものを通して、根っこを失った私たち自身の漂白の孤独をこそ感ずるべきなのだ。眼が不自由だった彼が「芳一」の「見えない世界」にどれほど触発させられたか。キリスト教の罰に恐怖した彼が「おかつ」の祟りにどう震えたか。異国での歓待に、時に感激し時に裏切りに打ちのめされた異人が、異界からの「おゆき」に何を託したか。自身を浦島と重ねて、どんな蓬莱を夢見たのか……

幸い彼には「ママさん」という同伴者が存在してくれていた。彼の魂は、われらの同胞によりずいぶんと鎮められたであろうことは察せられる。あとは、私たちが、なにを引き継ぐのか。ハーンが、その下の方まで下りていった「怪談」は、まぎれもなくそのハーンの開いた道によって、現代の私たちも降りることができる道になっている。

※「思い出の記」「夏の日の夢」また今回の三本の「怪談」に関しても、私共の様々な解釈と空想が加えられており、原作の通りではないことをここにお断りし、関係各者のご容認とご了承を願う次第です。

原田一樹