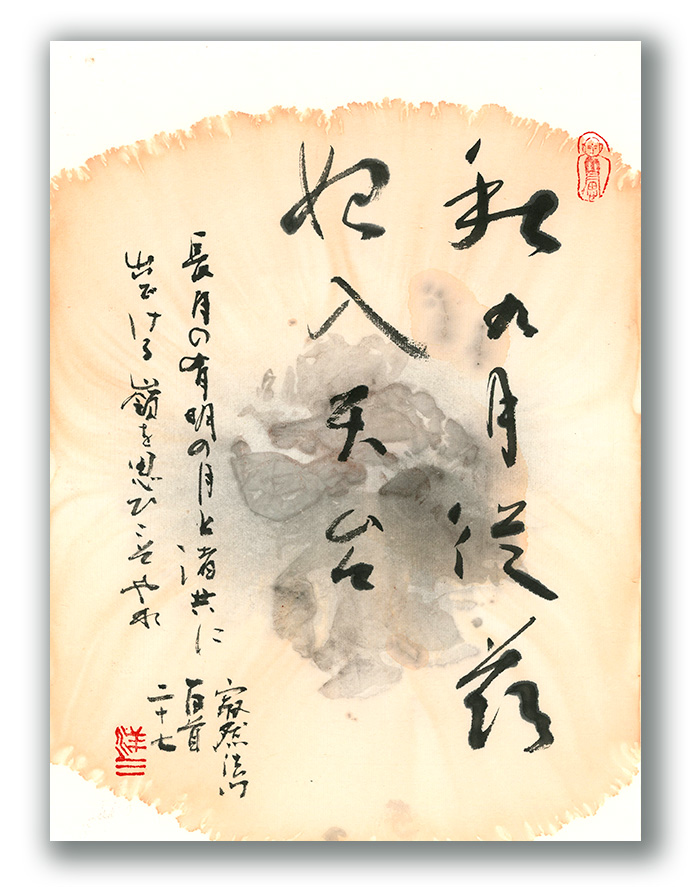

寂然法門百首 27

2020.8.23

秋九月従茲始入天台

長月の有明の月と諸共に出でける嶺を思ひこそすれ

半紙

【題出典】『止観輔行伝弘決』一・一

【題意】 秋九月、茲(ここ)従(よ)り始めて天台に入る

(天台大師は)秋九月にここから初めて天台山に入る。

【歌の通釈】

九月の有明の月が出るのとともに、天台大師が出立し目指した天台山を思いやることよ。

【語釈】

長月の有明の月=晩秋九月の夜が明けかかる時に残っている月のこと。「今こむといひしばかりに長月の有明の月を待ちいでつるかな」(古今集・恋四・六九一・素性法師)の有明の月は恋の情趣に満ちたもの。ここでも有明の月は、場面を濃厚な情趣に満ちあふれたものとしている。

【考】

天台大師は、秋九月に初めて天台山に入った。題はそれだけをいうが、有明の月や左注には紅葉の散り敷く山道、鹿の音と、その入山の場面を秋の情趣豊かに彩る。

(以上、『寂然法門百首全釈』山本章博著 による。)

●

上記【考】にみえる「左注」というのは、本文では、和歌の後に、注が付いているのを指します。ほんとうは、これも紹介しないと寂然の言いたいことが分からないのですが、長くなるので省略しています。

ちなみに、今回の「左注」は短いのでご紹介します。

大師はじめて天台山に入(い)らせ給ひし事をあかす文なり。落つる紅葉は道を失ひつつ、鹿の音(ね)をしるべにてや尋ね入らせ給ひけんと。折さへあはれに。

口語訳(山本章博による)=題は天台大師が初めて天台山にお入りになった事をあかす文である。落ちる紅葉は道を隠し、鹿の音をたよりにしてお入りになったのであろうと。趣深い時に。

●

元の題では、ただ事実だけを述べているのに対して、寂然は、そこに「有明の月」という情趣の深いイメージを添えるのです。天台大師は、そうした情趣を感じていたのか、感じていなかったのかは分からないわけですが、日本人の心には、そうした情趣が添えられているとより深く心に響くということでしょう。