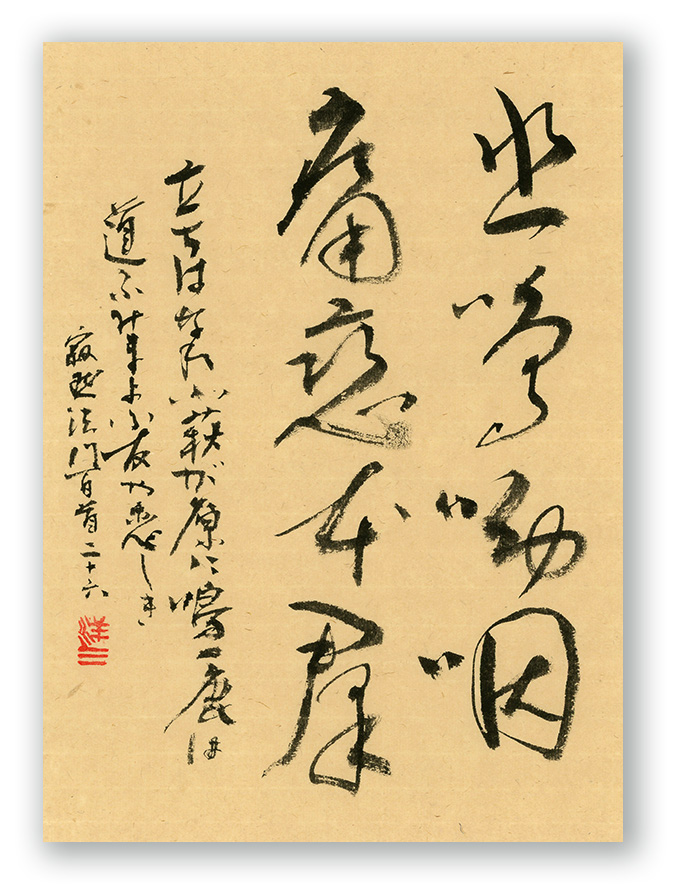

寂然法門百首 26

2020.8.6

悲鳴?咽痛恋本群

立ちはなれ小萩が原に鳴く鹿は道ふみまよふ友や恋しき

半紙

【題出典】『摩訶止観』七・下

【題意】 悲鳴?咽痛恋本群 悲鳴し?咽して本の群れを痛恋す

悲しみ咽び鳴いて本の群れを恋しく思う。

【歌の通釈】

群れから離れ、小萩の原で鳴く鹿(小乗の道の縁覚)は、道に迷う友(生死の世界で迷う衆生)を恋しく思っているのだろうか。

【考】

縁覚は、生死の世界を脱しても、迷う衆生を顧みて哀れみ悲しむ。しかし、救済することができない。これを、鹿が群れを離れても本の群れを顧みて咽び泣くことによって表現した『摩訶止観』の比喩を詠んだもの。題文を素直に詠んでいるが、縁覚(小乗)を「小」に掛けて「小萩が原」という歌ことばに詠みかえたところに工夫が見られる。

(以上、『寂然法門百首全釈』山本章博著 による。)

●

仏教には、「小乗仏教」と「大乗仏教」との二大流派があるわけですが、「小乗」とはどういうことかを「仏教大辞典」で見ておきます。また「声聞」「縁覚」についても。

【小乗】

《梵 h?nay?naの訳。「乗」は運載の意で、小さな乗物のこと》

後期仏教の二大流派の一つ。仏滅後、部派仏教の展開とともに、別に菩薩の道を説く教徒が起こり、自ら大乗と称し、部派を小乗とけなしたことに始まる。自己の得脱を主とする声聞・縁覚の教えで、『阿含経』や『四分律』『五分律』などの律、『婆沙論』『倶舎論』などの論による、消極的形式的で卑近狭小な教えとされる。現在、インド、スリランカ、タイなどの南方の仏教は多くこの系統に属する。

しょう‐もん【声聞】

《梵 ?r?vakaの訳。声を聞くものの意で、弟子とも訳する》

縁覚・菩薩と共に三乗の一つ。釈尊の説法の声を聞いて悟る弟子。縁覚・菩薩に対しては、仏の教説によって四諦したいの理(苦・集・滅・道)を悟り、阿羅漢になることを究極の目的とする仏弟子。その目的とするものが、個人的解脱にすぎないので、大乗の立場からは小乗の徒とされる。

えん‐がく【縁覚】

《梵 pratyeka-buddha 辟支仏びゃくしぶつと音写。「単独に悟った仏」の意。独覚とも》

仏の教えによらないで、みずから道を悟った聖者。ひとり静寂を好み、他人に教えを説かないとされ、声聞しょうもんとともに二乗と呼ばれ、利他の菩薩と区別される。一般に、十二因縁を悟ったことと、飛花落葉のような世の無常を縁として悟ったこととの二つの面からいう。また、独覚に部行独覚、麟喩独覚の二つを区別する。

●

簡単にいえば、「声聞」「縁覚」は、いずれも、自分の悟りや救済だけを求めるもので、「利他」の心を持たないものということでしょうか。

「菩薩」は、それとは違って、「利他救済」に励むもので、修行の後に仏になるものというのが大乗仏教は考えのようです。