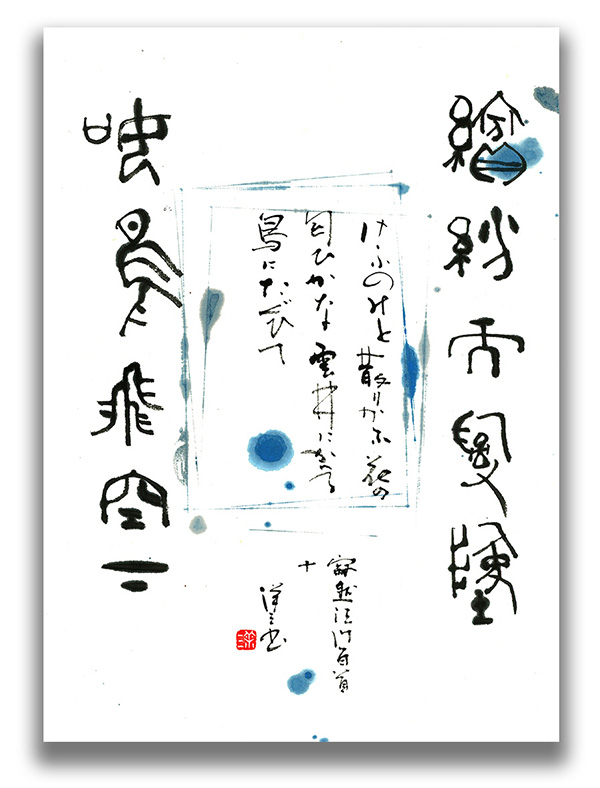

寂然法門百首 10

2019.8.10

繽紛而乱墜如鳥飛空下

けふのみと散りかふ花の匂ひかな雲井にかへる鳥にたぐひて

【題出典】『法華経』

繽紛(ひんぷん)として乱れ墜つること、鳥の空を飛びて下るが如くにして

(曼荼羅、摩訶曼荼羅、栴檀、沈水が)盛んに乱れ落ちる様は、空を飛ぶ鳥が舞い降りてくるようだ。

【歌の通釈】

今日を限りと散り乱れる桜花の香りであるよ。雲に帰っていく鳥と一緒に。(今日、前代未聞の教えが説かれたと散り乱れる曼荼羅華、摩訶曼荼羅華であるよ。仏が成仏した久遠の昔に帰って行く鳥と一緒に。

【考】

前代未聞の仏の命の長遠の説を聞き歓喜した無数の帝釈天・梵天は、花を散らし供養する。その花が、鳥が舞い降りるごとくに乱れ落ちる様を、「花は堕ちて風に随ひ鳥は雲に入る」という『和漢朗詠集』尊敬の「三月尽」の句に寄せて詠んだ。春の終わりの日、散り乱れる桜に、霊鷲山に舞う曼荼羅華を映し見る。春部の最後の歌で、「三月尽」の歌を配置する。

(以上、『寂然法門百首全釈』山本章博著 による。)

●

「曼荼羅華」というのは、「諸仏出現のときなどに天から降り、色が美しく、芳香を放ち、見る人の心を楽しませるという花。」のこと。

仏の教えを聞いて歓喜した「無数の帝釈天・梵天」が、「曼荼羅華」を散らして供養する、というイメージは、実に美しい。

そのイメージを、「桜」に置き換えています。

桜が散るイメージは、和歌の世界では、「無常」を感じさせるのが常ですが、

ここでは、そうしたセンチメンタルな感慨は微塵もなく、ただただ歓喜の花吹雪。

まるで、凱旋パレードに舞う花吹雪のよう。

仏教にあるこうした耽美的なイメージは、

キリスト教には見られないもののように思います。

宗教を生む風土ということを考えさせられます。

●

それはそれとして、

「素晴らしい教え」を耳にしたとき、

そしてそれが、まったく新しい人生を目の前に切り開いてくれると感じたときの喜びは

こういうものなのかもしれません。

その「教え」とは、別に宗教だけに限るものではなく

何かちょっとした「言葉」でもいい。

その「言葉」によって、世界が生まれ変わるような、そういう「言葉」。

思わず花吹雪を散らしたくなる「言葉」。

そんな「言葉」が、ないかなあ。