�����_���E�C�X���G�����s

�c���V�I�j�X�g�Ƃ��Ĉ�_���̒n�����܂悤�c

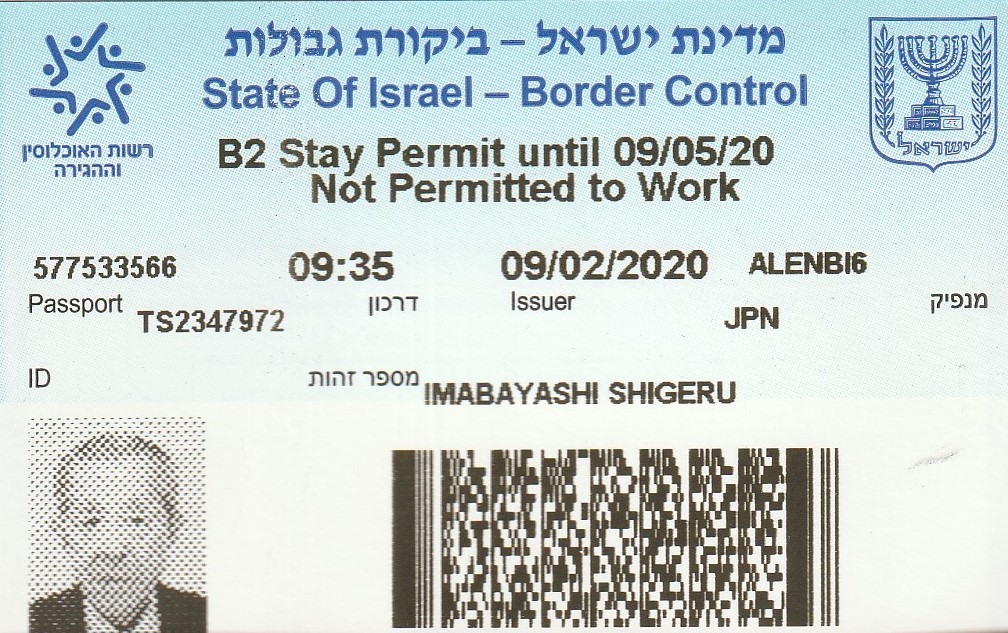

�@2020�N2��5������12���ɂ����āA�����_���ƃC�X���G���𗷂��܂����B��N���A���������s�Ŕ��������V�^�R���i�E�E�C���X���A�܂����E�I�Ɋg�U����ȑO�́A���b�N�_�E�����O�A���ˍۂ̂悤�Ȏ����ł��B�C�X���G�����痷�s�Ђɑ��A���N���ɒ����֗��s�����҂̓������֎~����A�Ƃ����ʒm���o����Ă����悤�ł��B�A����������A�C�X���G���͓��{���s�҂̓������֎~���܂����B���s����A��������A�V�^�E�C���X������قǂ̊����͂������Ă��悤�Ƃ́A�}�l�̎��ɂ͍l�����y�ʂ��Ƃł����B

�@2020�N2��5������12���ɂ����āA�����_���ƃC�X���G���𗷂��܂����B��N���A���������s�Ŕ��������V�^�R���i�E�E�C���X���A�܂����E�I�Ɋg�U����ȑO�́A���b�N�_�E�����O�A���ˍۂ̂悤�Ȏ����ł��B�C�X���G�����痷�s�Ђɑ��A���N���ɒ����֗��s�����҂̓������֎~����A�Ƃ����ʒm���o����Ă����悤�ł��B�A����������A�C�X���G���͓��{���s�҂̓������֎~���܂����B���s����A��������A�V�^�E�C���X������قǂ̊����͂������Ă��悤�Ƃ́A�}�l�̎��ɂ͍l�����y�ʂ��Ƃł����B

�@��藷�s�Ђ̃p�b�P�[�W�ł�����A�������Ղ𗷂��邱�ƂɂȂ�܂��B�ٔ�����������ɂ́A�Ȃ邾���G��Ȃ��ł��܂��悤�Ƃ��闷�ł�����܂��B�����_���̎�s�A���}���́A��`���p�ƒ��H�����A�C�X���G���ł͎�s�ł���e���A�r�u�ɂ͗������܂���B����ł��A����܂ł̌o���ɂ͂Ȃ��ْ����ɂ܂�āA��_���̒n�𗷂��܂����B

�@�@���ɂ͕Ό��������Ȃ��悤�A�l�I�ɂ͓w�߂Ă��܂����B���O�����̕����k�ŁA���_�_�҂ł��B�m���|���ł�����܂��B�l���݂ɁA�i�`�X�̃��_���l�s�E�ɂ͋���������o���܂��B�����������ɁA���݂̃C�X���G���̍s���ɂ́A�[���{����o���܂��B�S��I�ɂ͔��V�I�j�X�g�A�e�p���X�`�i�ł��B���̂悤�Ȑl�Ԃ��A�Z�����̒n�𗷂��܂����B

�i���т��ѐ��������p���Ă��܂����A�̂Ȃ���̕���Ȃ��ݐ[���A������͗p���Ă��܂���B������Ǔ_��K�X�}�����A���㉼�������ɉ��߂܂����B�j

�����_���@

�y�g�����

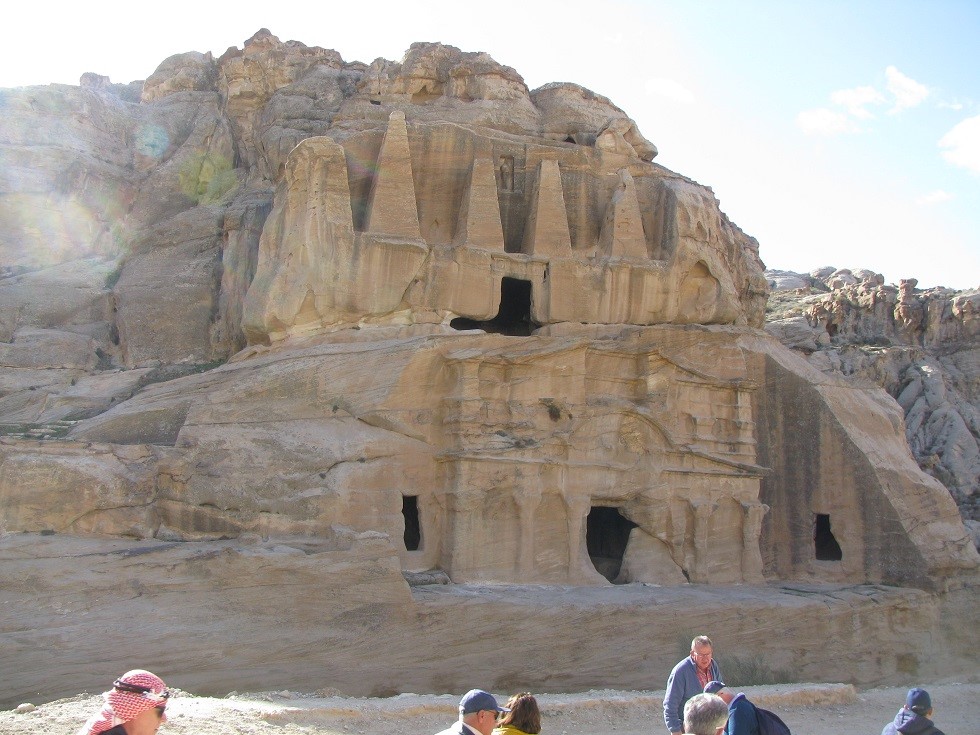

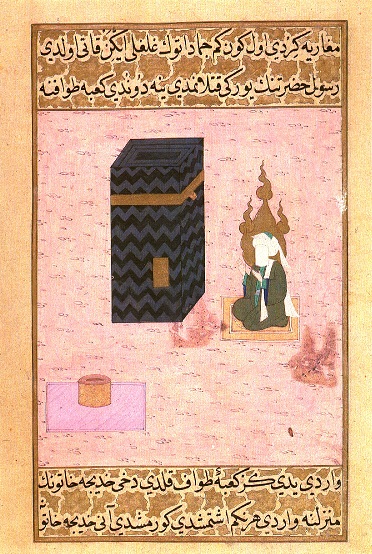

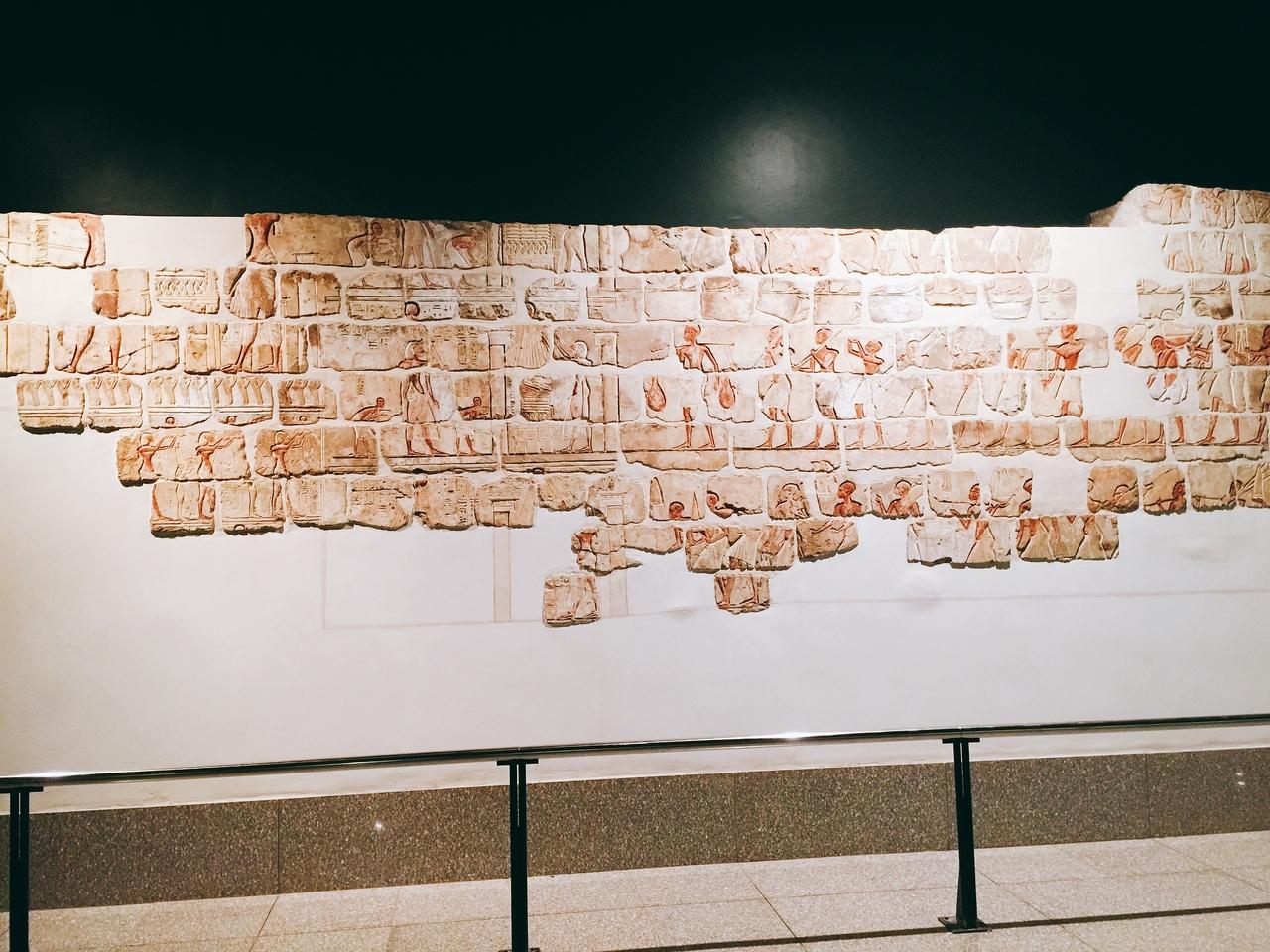

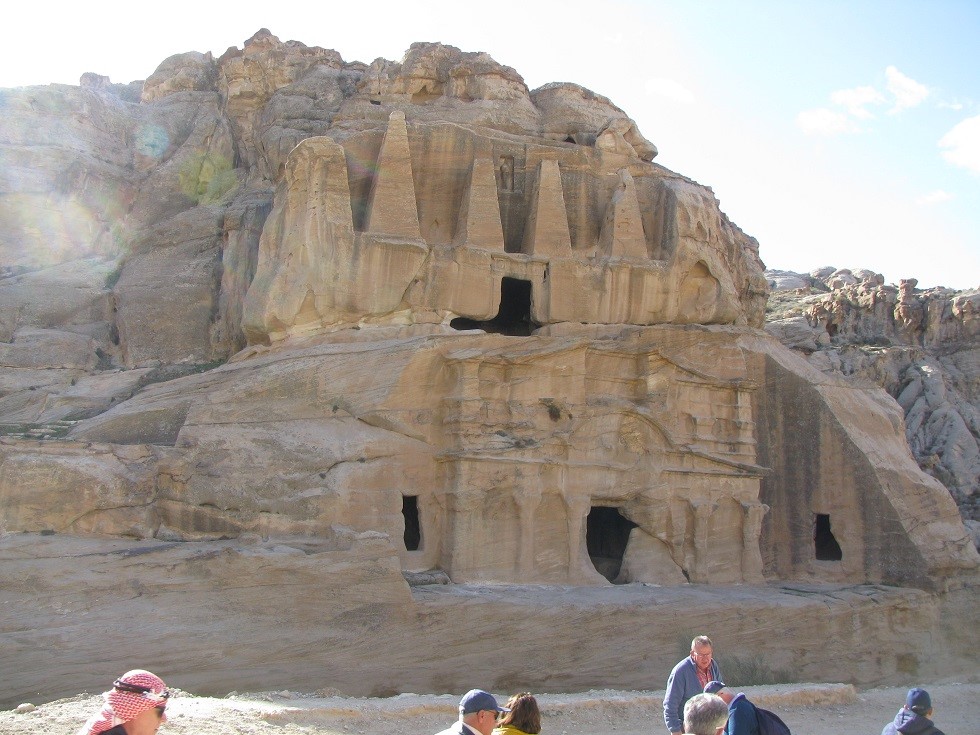

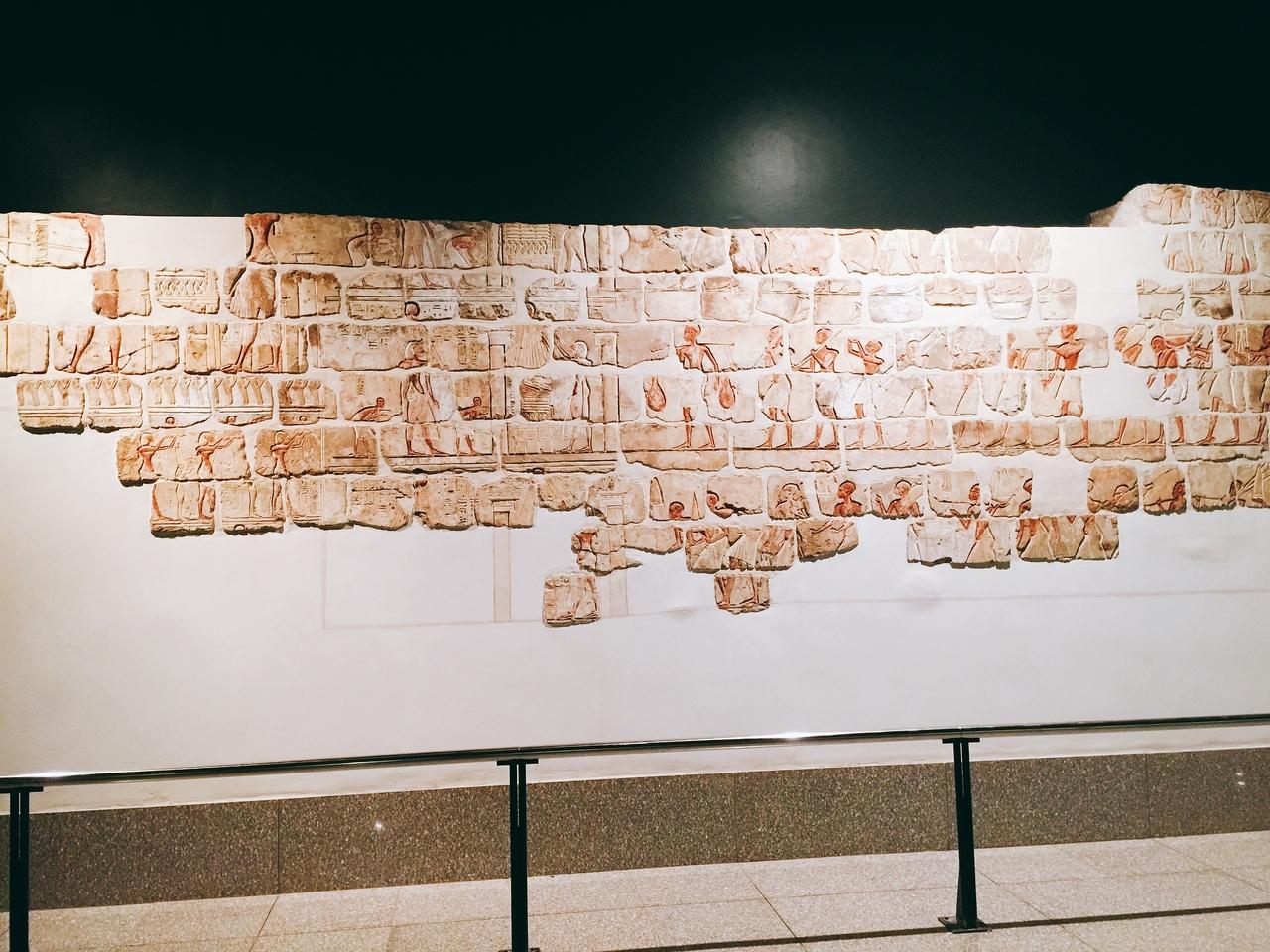

�@�V�[�N�ƌĂ���R�̗ڂ�1.2�L�����[�g���قǂ̉�L���`������B��ǂ́A�ł������Ƃ����100���[�g���ɂ��y�сA���͋����Ƃ����3���[�g���قǂ����Ȃ��B���R�����ݏo������Ղ̉�L�ł���B�藧�����R�̗��e�ɂ́A���̍������炢�̈ʒu�ɐ��H�����܂�Ă���B�����n�тɎ��܂�~��J�͓S�C���ƂȂ�B���̉�L���A���̓S�C�������o�������̂ł���B2018�N11���A�ό��q�����H�̏�ɑޔ������f���ɋ������L��������B�Ñ�l�́A�����r�i�_���j������āA�M�d�ȉJ�𗘗p�����B��ǂɂ͐_�a�̃t�@�T�[�h�̂悤�Ȓ��肱�݂�����������B

�@�V�[�N�ƌĂ���R�̗ڂ�1.2�L�����[�g���قǂ̉�L���`������B��ǂ́A�ł������Ƃ����100���[�g���ɂ��y�сA���͋����Ƃ����3���[�g���قǂ����Ȃ��B���R�����ݏo������Ղ̉�L�ł���B�藧�����R�̗��e�ɂ́A���̍������炢�̈ʒu�ɐ��H�����܂�Ă���B�����n�тɎ��܂�~��J�͓S�C���ƂȂ�B���̉�L���A���̓S�C�������o�������̂ł���B2018�N11���A�ό��q�����H�̏�ɑޔ������f���ɋ������L��������B�Ñ�l�́A�����r�i�_���j������āA�M�d�ȉJ�𗘗p�����B��ǂɂ͐_�a�̃t�@�T�[�h�̂悤�Ȓ��肱�݂�����������B

�@����������ꂽ����A���R�Ƃ��Ċ�O���J���A�藧������ǂɒ��肱�܂ꂽ�������o������B�G���E�n�Y�l�ł���B

�@����������ꂽ����A���R�Ƃ��Ċ�O���J���A�藧������ǂɒ��肱�܂ꂽ�������o������B�G���E�n�Y�l�ł���B

�@���������Ԍ��Տ��l�ɂƂ��āA�����_���̊�R�͑傫�ȏ�Q���������B���ׂ̍����R�̉�L�͒n���C�֒ʂ���ߓ��ƂȂ�B��L�̔����́A�����ɋ��Z���镔�����ɁA�v��m��Ȃ��ɉh�������炵���B

�@�y�g���̈�Ղ́A���̒n���x�z�����i�o�e�A���̉h�����܂ɓ`����B

�@���Ƃ��Ƃ��̒n�ɂ́A�����ɂ��o�ꂷ��G�h�������Z��ł����B�G�h���Ƃ́A�C�T�N�̎q�G�T�E���Z�n���Ӗ�����B�M���V�A�ƃA�W�A�A�q�b�^�C�g�i���g���R�j�ƃG�W�v�g�̈ʒu�W���C���[�W����ƁA���̒n�������ʂ���Ղ̏\���H�ł��������Ƃ��悭�����ł���B�G�h�����ɂƂ��Đ��ɏZ�ރ��_�����͌��H�̎x�z���𑈂��������肾�����B�\���������̎���A�G�h�����̓��_�����ɔs����H�̎x�z���������B�������̃��_�������A�I���O587�N�A�o�r���j�A�ɐ��������B������u�o�r�����̕ߎ��v�ƌĂ�鎞��ł���B���_�������A�ꋎ��ꂽ��A�G�h���̐l�X�����̒n�ɖ߂��Ă������A�債�����͂ł͂Ȃ������炵���B

�@�i�o�e�A���͂��Ƃ��ƗV�q���������B���݂̃����_����C�X���G���암�ɏZ�݁A�r�̕��q������̏P�����炵�̗ƂƂ��Ă����B�l���̑����ɔ����A�ނ�̓y�g�����Z�̒n�ɑI�B���_�������o�r���j�A�֘A�ꋎ���A�G�h�����̐��͂��܂��ł��Ă��Ȃ��^�C�~���O���i�o�e�A���ɍK�������B

�@�i�o�e�A���͂��Ƃ��ƗV�q���������B���݂̃����_����C�X���G���암�ɏZ�݁A�r�̕��q������̏P�����炵�̗ƂƂ��Ă����B�l���̑����ɔ����A�ނ�̓y�g�����Z�̒n�ɑI�B���_�������o�r���j�A�֘A�ꋎ���A�G�h�����̐��͂��܂��ł��Ă��Ȃ��^�C�~���O���i�o�e�A���ɍK�������B

�@�ʏ���̗v�n�Ɉʒu����y�g���́A�����s�s�Ƃ��Ĕɉh�����B����ȕx�Ŕނ�͈�剤����z���グ���B�G�h���l�́A�ۉ��Ȃ��i�o�e�A���ɋz�����ꂽ�Ƃ݂���B

�@�I���O1�A2���I���i�o�e�A���̉�������ł���B�����ł͂��������A�����͖���I�œz������Ȃ������炵���B�V�[�N�i��L�j�̃_����Ղ������悤�ɁA�����n�тł���Ȃ�����_�Ƃ��s���Ă����B���������̕x�́A�V�����[�}�̐����~��������B106�N�A��s�y�g���̓��[�}�R�ɍU������A���[�}�̈�B�s�A���B�A���r�A�Ƃ��Ďx�z�����Ɏ������B

�@���̌�����炭�͌��Փs�s�Ƃ��ċ@�\�����B�������������[�g�́A�����̎v�f���z���ĕϓ�����B�y�g���o�R�̌��H���A����ɓ�k��̃��[�g�ւƈړ������B�p���~���o�R�̗��H�ƍg�C�𗘗p�����C�ニ�[�g�ł���B

�@���̌�����炭�͌��Փs�s�Ƃ��ċ@�\�����B�������������[�g�́A�����̎v�f���z���ĕϓ�����B�y�g���o�R�̌��H���A����ɓ�k��̃��[�g�ւƈړ������B�p���~���o�R�̗��H�ƍg�C�𗘗p�����C�ニ�[�g�ł���B

�@���H�̕ω���x�d�Ȃ�n�k�Ȃǂ��e�����āA�I��4���I���i�o�e�A�����͖ŖS����B���������ɂ̓L���X�g��������Ă��A7���I�ɂ̓C�X�������k�̎x�z���ɓ���B12���I�A�\���R����ǂ�z�������A�ނ炪�P�ނ������Ƃ́A�V�q�̖��x�h�E�B�����Z�ނ����̖Y���ꂽ�n��ƂȂ����B�i�o�e�A�������܂ǂ̕����Ɋ܂܂��̂����R�Ƃ��Ȃ��B

�@�قƂ�ǂ̌Ñ㕔���������ł������悤�ɁA�ނ�̏@���̓A�j�~�Y�����甭�W�������_���������B�Ƃ��ɑc�搒�q�̔O�������A�G���E�n�Y�l����_�������B�G���E�n�Y�l�Ƃ͕a���Ӗ�����B�t�@�T�[�h�㕔�̚�ɕ��B����Ă���̂ł́A�Ɣ����҂��v�����̂ł���B�������ȂǂȂ������B���z�l���̓w���j�Y�������̉e����F�Z���c���Ă���B�I���O1���I�����2���I�ɍ�肾���ꂽ�B�����͓���֎~�B�f��u�C���f�B�E�W���[���Y�Ō�̐���v�ɏo�Ă���悤�ȉ��s���͂Ȃ��炵���B�n����������A�܂������͏I����Ă��Ȃ��B

�@�y�g���ł͉�L�i�V�[�N�j�ƃG���E�n�Y�l�����܂�ɂ��L�������A����͈�Ղ̂����ꕔ�ɉ߂��Ȃ��B�G���E�n�Y�l���̊�R�̌��Ԃ���Ɩ~�n��̑�n���L����B�����ɂ͐��̌͂ꂽ�삪����B�����̊R�ɂ͗�_�����������荞�܂�Ă���B�������ʂ̓��[�}�鍑�̋{�a�l���ɍ������Ă���B���~�`�����ʂ肪�c���Ă���B�����ɂ��Ɣ��@���ꂽ�����̐��͂��悻800�A����500�ȏオ����Ƃ����B�c�搒�q�̏@�����������Ƃ���Ղ͕����B

�@�y�g���ł͉�L�i�V�[�N�j�ƃG���E�n�Y�l�����܂�ɂ��L�������A����͈�Ղ̂����ꕔ�ɉ߂��Ȃ��B�G���E�n�Y�l���̊�R�̌��Ԃ���Ɩ~�n��̑�n���L����B�����ɂ͐��̌͂ꂽ�삪����B�����̊R�ɂ͗�_�����������荞�܂�Ă���B�������ʂ̓��[�}�鍑�̋{�a�l���ɍ������Ă���B���~�`�����ʂ肪�c���Ă���B�����ɂ��Ɣ��@���ꂽ�����̐��͂��悻800�A����500�ȏオ����Ƃ����B�c�搒�q�̏@�����������Ƃ���Ղ͕����B

�@�~�n��̑�n���߂���ƎR���ɓ���B1���ԂقǓo�����Ƃ���ɁA�C���@�ƌĂ��G�h�E�f�B����Ղ�����B�G���E�n�Y�l��菭����A1�`2���I�ɍ��ꂽ��_�ł���B�G���E�n�Y�l�̂悤�Ȓ��L���ւ͂Ȃ����A���z�l���͍������Ă���B�\���R����A�ꎞ���C���m���Z��ł����B���̗̂R���͂��̂�����ɂ���B

�@�~�n��̑�n���߂���ƎR���ɓ���B1���ԂقǓo�����Ƃ���ɁA�C���@�ƌĂ��G�h�E�f�B����Ղ�����B�G���E�n�Y�l��菭����A1�`2���I�ɍ��ꂽ��_�ł���B�G���E�n�Y�l�̂悤�Ȓ��L���ւ͂Ȃ����A���z�l���͍������Ă���B�\���R����A�ꎞ���C���m���Z��ł����B���̗̂R���͂��̂�����ɂ���B

�@���[�[�̌Z�A�����̕�Ƃ����W���o���E�n���[���́A����ɓk��6���ԂقǗ��ꂽ�R���ɂ���A���R�p�b�P�[�W�̃c�A�[�s���ɂ͊܂܂�Ă��Ȃ��B

�@���܁A�y�g���̈�Ղ�ڂ̑O�ɂ���ƁA���̑��݂��̂��̂��A�l�X�̋L��������������Ă����Ƃ͐M���������B�����������́A1812�N�A�X�C�X�l���n���E���[�g���B�q�E�u���N�n���g���y�g����ՂƂ��ďЉ��܂ŁA�n���̗V�q���ȊO�m��l���Ȃ��A�Y�ꋎ��ꂽ��Ղ������B�@

�l�{�R

�@�C������āA���[�Z������G�W�v�g�̖��������G�W�v�g��E�o����B�����̒��ł��A�����Ƃ����I�ȃV�[���ł���B

�@�l�{�R�̓��[�Z�I���̒n�Ƃ���Ă���B�����ɂ��ƁA���[�Z�̓��_���̖��𗦂��ăG�W�v�g���o�����A���Ɩ��̗����n�J�i���ւ͂Ȃ��Ȃ����B�ł��Ȃ������B����60���l�i�u�o�G�W�v�g�L�v12�F37�j�̃��_���̖����A40�N�ԃV�i�C���������܂�����ƁA�����ɂ͋L�q����Ă��邪�A���Ԃ̐����͂�������\���̈ꂮ�炢���A�����Ə��Ȃ������̂ł͂Ȃ����낤���B����ɂ��Ă���l���ł���A�����N���ł���B

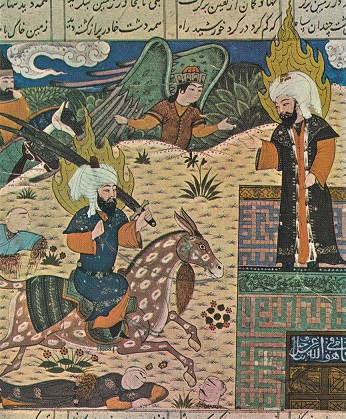

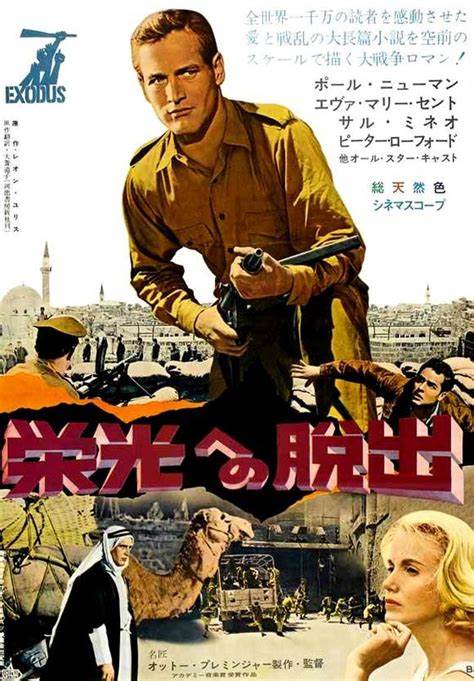

�@���O�����̕����k�Ŗ��_�_�҂̂킽���ɂ́A�f��u�\���v�i1957�N�j����������Ƃ��Ă͕�����₷���B�����̓��_���l�̌o�T�ł���A�������͂����ނ˂Ȃ�������ɂ����B�����ł́A�G�W�v�g�̃t�@���I�i�����ł̓p���j�������ł���B�ē̓Z�V���E�a�E�f�~���B�傪����ȃX�y�N�^�N���f��ӂƂ����B�����������ނɂ����u�T���\���ƃf�����v�i1950�N�j���ނ̎�ɂȂ�B���҂Ƃ��A�N�w�I�Ȑ[�݂ȂǑS���Ȃ��B

�@�������A�Ȃ����_���l���G�W�v�g�ɏZ�݁A�z��̂悤�ȋ����ɒu����Ă��������ŏ��ɓ��ɓ���Ă����Ȃ��ƁA�G�W�v�g�ɑ��ĕs�������낤�B�����u�n���L�v37�͈ȍ~�ɂ��̋L�q������A���̑}�b�Łu�n���L�v�͏I���B

�@�A�u���n���̑����R�u�͎q��R�������B�ނ͒x�����܂ꂽ���Z�t��M�������B���i�����Z�킽���́A�r��Ń��Z�t�̈ߕ����͂����A���ɓ˂����Ƃ��B�ߕ��ɎR�r�̌������A���Z�t�͖�b�ɏP���Ď��ƁA�����R�u�ɕ���B���Z�t�͒ʂ肩�����������ɋ~����邪�A�ނ�̓��Z�t���G�W�v�g�֔������Ă��܂��B

�@���܂��܂ȋ������z�������Z�t�́A�����f�ŃG�W�v�g���̐M����B�t�@���I�̌���������A7�N�����L��ƁA���̌��7�N�̋����\�����A�L��̂������ɐH�Ƃ��\���ɒ�����悤�i������B�t�@���I�̓��Z�t�Ɏ{���C�����B�����f�̒ʂ�A�L��̌�勥�삪7�N���������A�G�W�v�g�͒��������p���č�������ɕx�܂��邱�Ƃɐ��������B�ނ̓t�@���I�Ɏ����n�ʂɂ܂ŏ��߂�B

�@�J�i���̒n������Ɍ������A���Z�t�̌Z�킽�����G�W�v�g�ւ���Ă����B���Z�t�͌Z�킽���������A�����R�u�������悤���߂�B���R�u�́A�G�W�v�g�֍s���ׂ����ǂ�����_�ɖ₤�B�n���L46�͂̋L�q�����̂܂܋L���B�c��͐_�Ȃ�A���̕��̐_�Ȃ�B�G�W�v�g�ɂ����邱�Ƃ����Ȃ���B���ޙ|�ɂē���傢�Ȃ鍑���ƂȂ���B����Ƌ��ɃG�W�v�g�։���ׂ��B�����Ȃ炸�����̂ڂ�ׂ��i3-4�j�B

�@�J�i���̒n������Ɍ������A���Z�t�̌Z�킽�����G�W�v�g�ւ���Ă����B���Z�t�͌Z�킽���������A�����R�u�������悤���߂�B���R�u�́A�G�W�v�g�֍s���ׂ����ǂ�����_�ɖ₤�B�n���L46�͂̋L�q�����̂܂܋L���B�c��͐_�Ȃ�A���̕��̐_�Ȃ�B�G�W�v�g�ɂ����邱�Ƃ����Ȃ���B���ޙ|�ɂē���傢�Ȃ鍑���ƂȂ���B����Ƌ��ɃG�W�v�g�։���ׂ��B�����Ȃ炸�����̂ڂ�ׂ��i3-4�j�B

�@���Z�t�͎w���͂ɕx���͂���l���������B�g�[�}�X�E�}���͔ނ̐��U�����ƂɁu���Z�t�Ƃ��̌Z��v�i�}�����[�A�]���s�b�E�����ߖ�j���������B���M���@�Ƀi�`�v�z�ւ̔������������ƌ����Ă��邪�A���Z�t�̐l�ƂȂ�ւ̋������A�����ɂ��̑咷�҂����������̂��낤�B

�@���������Z�t�����Ƀt�@���I���ς��A���_���l�ւ̑Ή����ς��B�����āA���_���̖��͗B��_����ȂɐM���A�ւ荂���A���͂ƗZ�����悤�Ƃ��Ȃ��B�ٖ����Ƃ��Ĕ��Q����Ă��d���̂Ȃ��v�f�𑽕��Ɏ����Ă���B�����āA���Z�t�̎l���ɐ��܂ꂽ�̂����[�Z�������B

�@���_�����̃��[�_�[�ƂȂ������[�Z�́A�t�@���I�Əo���̌�������B�����ȘJ���͂��K�v�ȃt�@���I�͋��ۂ���B���[�Z�͐������̊�Ղ������āA�t�@���I����������B���_���̖��ւ̊�Ղ̓G�W�v�g�ɂƂ��Ă̍Ж�ł���B�\�Ԗڂ̍Ж�ł��������B�S�ẲƂ́A�l�ł���ƒ{�ł���A���q���E���Ƃ������̂������B���̂Ƃ��A���_���̖��́A����ɗr�̌���h��A�_�̓{�肩�瓦���ڈ�Ƃ����B���̊�Ղ��j���߉z�Ղ́A���_���̎O��j�Ղ̈�ł���B�_�̓{����߂��z�������Ƃ��j���Ă���B

�@���_�����̃��[�_�[�ƂȂ������[�Z�́A�t�@���I�Əo���̌�������B�����ȘJ���͂��K�v�ȃt�@���I�͋��ۂ���B���[�Z�͐������̊�Ղ������āA�t�@���I����������B���_���̖��ւ̊�Ղ̓G�W�v�g�ɂƂ��Ă̍Ж�ł���B�\�Ԗڂ̍Ж�ł��������B�S�ẲƂ́A�l�ł���ƒ{�ł���A���q���E���Ƃ������̂������B���̂Ƃ��A���_���̖��́A����ɗr�̌���h��A�_�̓{�肩�瓦���ڈ�Ƃ����B���̊�Ղ��j���߉z�Ղ́A���_���̎O��j�Ղ̈�ł���B�_�̓{����߂��z�������Ƃ��j���Ă���B

�@���[�Z�́A�_�����R�u�ɗ^�������t�u�����Ȃ炸�����̂ڂ�ׂ��v�ɏ]���A���_���̖��𗦂��ăG�W�v�g���o���B�t�@���I�̒ǐՂ�������̂�������Ȃ����A�J�i���̒n�֒H�蒅���܂Œ����N����v�����B�����ɂ́A���Z�t�̕����R�u��Z�킽�����A�G�W�v�g�֗���̂ɒ����N����v�����Ƃ͏�����Ă��Ȃ��B����̂͊y���������A�A��̂ɂ͎��Ԃ����������ƂȂ�ƁA���w�u�Ƃ����v�݂����ʼn����B������ƍl����̂́A�������_�_�҂�����Ɗ��ق��Ă��炢�����B

�@�G�W�v�g�̗��j�ɓK��������ƁA���_���l���������������̂́A�I���O1730�N���`1580�N���̃q�N�\�X�������Ƃ����B���[�Z�̃G�W�v�g�E�o�́A��19���������Z�X�i�݈ʁA�O1279-1213�j�̎���ɑ�������B�G�W�v�g�̎��鏊�ɋ���Ȓ������c���������~�̋������ł���B�G�W�v�g���ɂ̓��_���l���S�̋L�^����Ȃ��B�����Z�X�ɂƂ��Ė��_�Șb�ł͂Ȃ�����L�^���Ȃ������\�����Ȃ��͂Ȃ��B���������j�Ƃ����́A�����ɋL�q�����悤�ȑ�E�o�����ʂ����Ă������̂��ǂ����Ƌ^���������Ă���B

�@���[�Z���V�i�C�R�Ő_����^����ꂽ�Ƃ����\���́A�u�o�G�W�v�g�L�v20�͂ɋL�q����Ă���B

�@���[�Z���V�i�C�R�Ő_����^����ꂽ�Ƃ����\���́A�u�o�G�W�v�g�L�v20�͂ɋL�q����Ă���B

�@1.��̊O���������_�Ƃ��ׂ��炸�A2.�����ނׂ��炸�A3.�_�̖����݂���Ɍ��ɂ����ׂ��炸�A4.�������������ĉ��̋Ɩ������Ȃ��ׂ��炸�A5.������h���A6.�E���Ȃ���A7.��������Ȃ���A8.���ނȂ���A9.���ς̏؋�������Ȃ���A10.�אl�̏��L���Â�Ȃ���A������ł���B

�@�_�����[�Z�ɏ\����^�����̂́A�G�W�v�g���o�Ă���O�����Ƃ������������ł���B�Ս��Ȉړ��̗��ŁA�Q�O�̋K���͊ɂ�ł���B���[�Z�ɂ́A���ׂ��Œ���̉����𑁂������Ɏ����K�v���������ƍl���Ă������낤�B

�@���X�̋������z���A���[�Z�̓J�i���̒n��������Ƃ���܂Ń��_���̖����Ă����B�������_�́A���[�Z�����̒n�֓��邱�Ƃ������Ȃ������B�u�\���L�v�ɂ́c�����ăG�z�o����Ɍ�����������͉䂪�A�u���n���A�C�T�N�A���R�u�ɂނ����V����̎q���ɂ�������ƌ����Đ������肵�n�͐��Ȃ�B��Ȃ����ĔV��ڂɊς邱�Ƃ����ށB�R�Ǔ��͔ޙ|�֍ς�䂭���Ƃ��i34�F4�j�B

�@����ɍl����A���[�Z�̎����������܂ł������Ƃ������ƂɂȂ�B���ȗ��̓r��A���[�Z�͖��炩�ɁA���x���_�̖��߂ɏ������B�G�z�o�͎�������i�[���_���ƌ����Ă���B���[�Z�̔��R���A�_�������Ȃ������Ƃ�����������B���̕������ʂ�B�����Ď��́A�u�ς�䂭���Ƃ��v�ƍ�����ꂽ�Ƃ��̃��[�Z�̐S���Ɏv����y����B

�@��p�҂̓��V���A�ł���B�l�{�R�̒��ォ�烂�[�Z�́A�V�����w���҂ɗ������ăJ�m���̒n��������s�����������B

�@�u�\���L�v�̓��[�Z�̍Ō�����̂悤�ɋL���B

�@�c�z���̔@���G�z�o�̖l���[�Z�̓G�z�o�̌��̂��Ƃ����A�u�̒n�Ɏ���B�i�����j�����܂ł��̕��m��l�Ȃ��B���[�Z�͂��̎����鎞�S��\�Ȃ肵���A���̖ڂ��܂܂����̋C�͂͐������肫�i34�F5-7�j�B

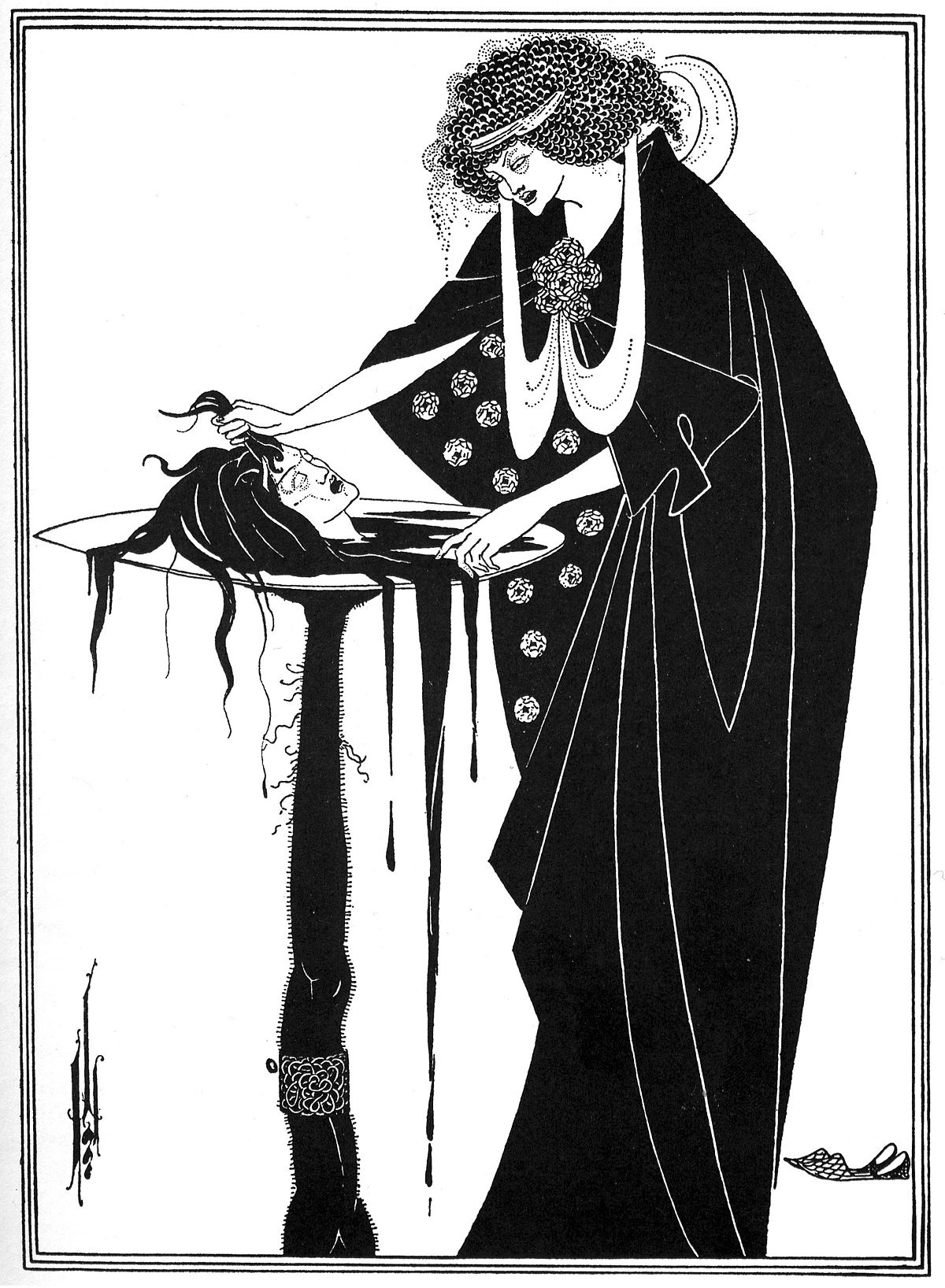

�}�_�o�@�c���W���[�W����

�@���W���[�W����̓M���V�A�����̋���ŁA���[�}�鍑�������ɕ�����Ɍ��Ă��Ă���B����6���I�ɍ��ꂽ���U�C�N���c���Ă���B�Ñ�̏���n�}�A�ό��ē��ł���B�����̃p���X�`�i�̒n�}�����U�C�N�ŕ`����A���C��G���T�����̎s�X�n�����ʂł���B�Ƃ�킯�A�����拳��傫���`����A4���I�Ƀ��[�}�鍑���L���X�g�������Ə@���Ƃ��ĊԂ��Ȃ������́A�@���I�M���Ԃ��f�i������B

�@���W���[�W����̓M���V�A�����̋���ŁA���[�}�鍑�������ɕ�����Ɍ��Ă��Ă���B����6���I�ɍ��ꂽ���U�C�N���c���Ă���B�Ñ�̏���n�}�A�ό��ē��ł���B�����̃p���X�`�i�̒n�}�����U�C�N�ŕ`����A���C��G���T�����̎s�X�n�����ʂł���B�Ƃ�킯�A�����拳��傫���`����A4���I�Ƀ��[�}�鍑���L���X�g�������Ə@���Ƃ��ĊԂ��Ȃ������́A�@���I�M���Ԃ��f�i������B

�@�p�b�P�[�W�E�c�A�[�̖��ŁA�����_���ŖK�₵���̂́A���C���܂߂ĎO�����ł���B��藷�s�ЂƂ��ẮA�L���X�g���M�҂₻�̃V���p�A�������͒P�Ƀy�g���ό��ړI�����̗��s�q��ΏۂƂ��ĖK����I�肷��̂��낤�B�����_���̎�s�A���}���ɂ́A�A�r���H�ɗ�������������ŁA���ト���_���������Ƃ͌����Ȃ��B

�A���n�x�z�ƃ����_���a��

�@���݂̒����e���̍������́A���������A��ɃC�M���X�ƃt�����X���A���n�x�z����ɏ���Ɉ��������̂ł���B����E����ʂ̊p�x���猩��A�A���n���L���ł���C�M���X��t�����X�A�A�����J�ȂǂƁA�V���ɐA���n�����l����ڎw���V�K�Q�����h�C�c���тɓ��{�Ƃ̑����ł��������B�I��͓����ɐA���n��`�̕���ւƂȂ������B�h�C�c�Ɠ��{�ɁA�A���n����Ƃ��������ȖړI���������Ƃ͌����Ȃ����A���j�I�ϊ��̈����������������͉ʂ������B

�@�A���n�x�z�̓S���́A�c��������ȁA�������ē�������A�ł���B�c�������Ɨ��^�����A�����҂͍ł����ꂽ�B������@���̈Ⴂ���A�����̊�ƂȂ�B�A���n�x�z�ȑO�́A�B���������a�ȋ�����Ԃ��A�@�卑�̈ӌ��łƂ��Ƃ��������ڂւƕω�����B���̌X���́A���ɒ�����A�t���J�ŕ\�ʉ������B����A�W�A�����́A�A���n�x�z���n�܂�ȑO����A�ꉞ���ƂƂ��Ă̑̍ق𐮂��Ă����B�N���҂͎x�z�҂���Ȃ�����Ύ����肽�B������A�t���J�́A�G�W�v�g��y���V���i�C�����j�������āA�ʂł͂Ȃ��_���x�z�̒P�ʂ������B���ʂ��������́u�ꑰ�v�ӎ��ł���B�ꑰ�̒����A�x�z�P�ʂł���_�̃��[�_�[�������B�قƂ�ǂ��C�X�������̍��Ƃ͂����Ă��A�X���j�h�ƃV�[�A�h�����͂𑈂��Ă���B�u�������ē�������v�̐��A����Ȃ�Η���������B�C���N��V���A�̂悤�ɁA�@���ł͏����h�ɑ����郊�[�_�[���ꍑ���x�z�����ꍇ�A�����͈�w��������B�A���n�����̈��e���͂��܂��ɔ��������Ďc���Ă���B

�@�A���n�x�z�̓S���́A�c��������ȁA�������ē�������A�ł���B�c�������Ɨ��^�����A�����҂͍ł����ꂽ�B������@���̈Ⴂ���A�����̊�ƂȂ�B�A���n�x�z�ȑO�́A�B���������a�ȋ�����Ԃ��A�@�卑�̈ӌ��łƂ��Ƃ��������ڂւƕω�����B���̌X���́A���ɒ�����A�t���J�ŕ\�ʉ������B����A�W�A�����́A�A���n�x�z���n�܂�ȑO����A�ꉞ���ƂƂ��Ă̑̍ق𐮂��Ă����B�N���҂͎x�z�҂���Ȃ�����Ύ����肽�B������A�t���J�́A�G�W�v�g��y���V���i�C�����j�������āA�ʂł͂Ȃ��_���x�z�̒P�ʂ������B���ʂ��������́u�ꑰ�v�ӎ��ł���B�ꑰ�̒����A�x�z�P�ʂł���_�̃��[�_�[�������B�قƂ�ǂ��C�X�������̍��Ƃ͂����Ă��A�X���j�h�ƃV�[�A�h�����͂𑈂��Ă���B�u�������ē�������v�̐��A����Ȃ�Η���������B�C���N��V���A�̂悤�ɁA�@���ł͏����h�ɑ����郊�[�_�[���ꍑ���x�z�����ꍇ�A�����͈�w��������B�A���n�����̈��e���͂��܂��ɔ��������Ďc���Ă���B

�@�A���n��������₩�ɍ��������Ⴊ�Ȃ��킯�ł��Ȃ��B�A���u���A�M�́A���̎����ɂ₩�ȘA�M���`�����Ă���B���̎Ȃ���̂������������Ε������ł���B�������傫��������ƂȂ�B�Ζ������͌��͎҂�����B�T�E�W�A���r�A�̂悤�Ɏ�v�t���͉��q��������߂�B

�@���������́A�A���n����ɒǂ����܂�Ă��A���̉e���͂��c�����Ƃ��܂��܂ɉ���B�����͊W�@�卑�̗͊W�Ő��������ꂽ�B���̉ߒ��ŁA�N���h���͑��݂����ꂽ�B�Ɨ���̃��[�_�[�̑I���ɂ��A���@�卑�̈Ӑ}�������Ɍ����B�V���[�_�[�����̈Ӑ}�ɓY��Ȃ����Ƃ�����B�ꍇ�ɂ���ẮA���Δh�̃N�[�f�^�[���x��������������B���̉��̏X�����́A�l�Ԃ̐�������M�������Ȃ�قǂ����܂����B�@�卑�P�ތ�A�����͓ƍَ҂ƂȂ�A�ꑰ�ŕx��Ɛ肵���B

�@���������́A�A���n����ɒǂ����܂�Ă��A���̉e���͂��c�����Ƃ��܂��܂ɉ���B�����͊W�@�卑�̗͊W�Ő��������ꂽ�B���̉ߒ��ŁA�N���h���͑��݂����ꂽ�B�Ɨ���̃��[�_�[�̑I���ɂ��A���@�卑�̈Ӑ}�������Ɍ����B�V���[�_�[�����̈Ӑ}�ɓY��Ȃ����Ƃ�����B�ꍇ�ɂ���ẮA���Δh�̃N�[�f�^�[���x��������������B���̉��̏X�����́A�l�Ԃ̐�������M�������Ȃ�قǂ����܂����B�@�卑�P�ތ�A�����͓ƍَ҂ƂȂ�A�ꑰ�ŕx��Ɛ肵���B

�@�Ɨ���̂��܂��Ȃ��������������������B�C�X�������iISIS)�̂悤�ȉߌ��h�ɁA���Ă��Ă����܂�錄��������B

�@���݂̒����̍����̎傽��v���́A��ꎟ���E��풆�̃C�M���X��O���Ɍ�������B

�@1914�N6��28���A�Z���r�A�̈�N���I�[�X�g���A�̍c�ʌp���҂��ÎE�����B���̎����Ƀh�C�c�ƃ��V�A���ߕq�ɔ������đ�푈�ւƔ��W�����B�����̑唼���x�z���Ă����I�X�}���E�g���R�́A�I�[�X�g���A�A�h�C�c���ɂ����B���V�A���ɂ����C�M���X�́A�܂��X�G�Y�^�͂̌��v����邽�߁A�G�W�v�g�����S�ȕی썑�Ƃ����B���̌�A�C�M���X�͖����ɖ�������A������B

�@1915�N�A�t�Z�C���E�}�N�}�t�H������ŁA���b�J�̑���t�Z�C���E�C�u���E�A���[�ɑ��A��ꎟ����̓Ɨ�������B1916�N�A�p���ԂŁA�T�C�N�X�E�s�R���肪���ꂽ�B�I�X�}���E�g���R����D����������y���A�p���ŕ�������Ƃ����閧����ł���B���̋���ɂ́A��Ƀ��V�A��������Ă���B����͖��炩�ɁA�t�Z�C���ɑ��ĂȂ��ꂽ�Ɩ�������B�����āA���݂̒��������ő�̗v���ƂȂ�o���t�H�A�錾���A1917�N�ɏo�����B���̐錾�ŁA�C�M���X�̓��_�������ɑ��A���ɏ�������Ƃ��������t���ł͂��邪�A�p���X�`�i�̒n�Ƀ��_���l���Ƃ���������Ɩ����B�푈�p���ɑ���̎�����K�v�Ƃ����ꂵ����̐錾�ł���B�����A�I�X�}���E�g���R�������āA�����ɂ͍��Ƃ炵�����݂͂Ȃ��B�푈�ɏ�������������Ƃ͉��Ƃł��Ȃ�Ƃ����v�����C�M���X�ɂ������B�����̃C�M���X�́A���z�̒��܂ʒ鍑�Ƃ���ꂽ�B���̘��肪�����ӔC�ȓ�O����O���������B

�@���b�J�̑����t�Z�C���E�C�u���E�A���[�́A�C�X�������̎n�c���n���}�h�̌��������n�[�V���Ƃ̓���ł��������B���q�̈�l�t�@�C�T�����A�A���r�A�l������g�D���āA1920�N�A�_�}�X�J�X�ɓ��邵���B�V���A�ƃp���X�`�i���̂����ނ́A�t�@�C�T���ꐢ�Ƃ��ĉ��ʂɂ����B���̌o�܂́A�f��u�A���r�A���������X�v�i1962�N�j�ɂ��`����Ă���B

�@���b�J�̑����t�Z�C���E�C�u���E�A���[�́A�C�X�������̎n�c���n���}�h�̌��������n�[�V���Ƃ̓���ł��������B���q�̈�l�t�@�C�T�����A�A���r�A�l������g�D���āA1920�N�A�_�}�X�J�X�ɓ��邵���B�V���A�ƃp���X�`�i���̂����ނ́A�t�@�C�T���ꐢ�Ƃ��ĉ��ʂɂ����B���̌o�܂́A�f��u�A���r�A���������X�v�i1962�N�j�ɂ��`����Ă���B

�@�T�C�N�X�E�s�R����Ɋ�Â��A�t�����X���V���A�ƃ��o�m������ɓ��ꂽ�B�t�����X�́A�A���n�������ז��ȃt�@�C�T���ꐢ��Ǖ������B���R�����^������������B1936�N�A���a���Ƃ��Ď�����F�߂�ꂽ���A���S�ȓƗ�����ɂ����̂͑����i1946�N�j�ł���B

�@�����_���̌����́A���̉Q���ɐ��܂ꂽ�B1921�N3���A�t�Z�C���̕ʂ̑��q�A�u�h�D�b���[�́A�A���}���ɐi������̂����B�C�M���X�̓p���X�`�i�̒n���ɕ����A�����_���쓌�ݒn����A�u�h�D�b���[�̗̓y�Ƃ��ĔF�߂��B�u�g�����X�E�����_�����v�̒a���ł���B���ꂪ���݂̃����_���E�n�V�~�e�����̌��`�ƂȂ����B

�@�Ζ������Ɍb�܂�Ȃ������_���́A�R���I�ɋ���ȃC�X���G���̗��Ƃ��āA�@���ɐ����čs���ׂ�����S���Ă���B�����푈�ł̓A���u���̈���Ƃ��ăC�X���G���Ɛ킢�A�O�x�s�ꂽ�i��l���ɂ͎Q�킵�Ă��Ȃ��j�B�����̃p���X�`�i����������A���܂ł͐l����70%�ȏ���߂�BPLO�i�p���X�`�i����@�\�j�̓����_���Œa�������B�p�ݐ푈�ł̓C���N�x���ɉ�����B2011�N�Ɏn�܂����u�A���u�̏t�v�^���ŁA���̃V���A�������ԂƂȂ�A�����̓�����Ă����B���݂̐l����970���l�����A30%�͔��_�����Ђ��Ƃ����iWikipedia�j�B

�@�Ζ������Ɍb�܂�Ȃ������_���́A�R���I�ɋ���ȃC�X���G���̗��Ƃ��āA�@���ɐ����čs���ׂ�����S���Ă���B�����푈�ł̓A���u���̈���Ƃ��ăC�X���G���Ɛ킢�A�O�x�s�ꂽ�i��l���ɂ͎Q�킵�Ă��Ȃ��j�B�����̃p���X�`�i����������A���܂ł͐l����70%�ȏ���߂�BPLO�i�p���X�`�i����@�\�j�̓����_���Œa�������B�p�ݐ푈�ł̓C���N�x���ɉ�����B2011�N�Ɏn�܂����u�A���u�̏t�v�^���ŁA���̃V���A�������ԂƂȂ�A�����̓�����Ă����B���݂̐l����970���l�����A30%�͔��_�����Ђ��Ƃ����iWikipedia�j�B

�@���݁A�C�X���G���ƍ������������̍��́A�G�W�v�g�ƃ����_���݂̓̂ł���B�G�W�v�g�́A1967�N�̑�O�������푈�ŃV�i�C���������������A���̕Ԋ҂������ɁA1979�N�������J�����B�����_�����C�X���G���Ƃ̕��a�������̂�1994�N�ł���B�푈��Ԃ��������܂܂ł́A�����_���k�J���A���ݒn����C�X���G���ɒD�����ꂩ�˂Ȃ��B��ނ��J���������ł���B���������邩��ƌ����āA���C�X���G��������̒��������ɔ�ׂĊ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�p�ݐ푈�ŃC���N���x�������̂��A����ɔ��C�X���G����������������Ƃ݂ĊԈႢ�Ȃ��B

�@���݁A�C�X���G���ƍ������������̍��́A�G�W�v�g�ƃ����_���݂̓̂ł���B�G�W�v�g�́A1967�N�̑�O�������푈�ŃV�i�C���������������A���̕Ԋ҂������ɁA1979�N�������J�����B�����_�����C�X���G���Ƃ̕��a�������̂�1994�N�ł���B�푈��Ԃ��������܂܂ł́A�����_���k�J���A���ݒn����C�X���G���ɒD�����ꂩ�˂Ȃ��B��ނ��J���������ł���B���������邩��ƌ����āA���C�X���G��������̒��������ɔ�ׂĊ��Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�p�ݐ푈�ŃC���N���x�������̂��A����ɔ��C�X���G����������������Ƃ݂ĊԈႢ�Ȃ��B

�C�X���G��

�x�c���w��

�@�C�X���G���̓��_���l�̍����Ƃ��̍��̕ێ�I�w���҂����͎咣����B�C�X���G�����Ђ����p���X�`�i�l�����邪�A���̑��݂͂قƂ�ǖ�������Ă���B�����ɑ����̃L���X�g������i�����A�V���A�����j��X�N�����邪�A��{�I�ɂ̓��_�����̍��ł���B���݂ł͖��_�_�҂������Ă��Ă�����̂́A�����̐߁X�ɉe�����郆�_�������͂��Ă��Ȃ��B�H���֊����命���̐l�тƂ�����Ă���B���n�K�C�h�̌��t�����ƁA44%�͍D������A32%�͍��Ə@���Ƃ��Ă̑��d�h�A24%�͓`���Ŏ��h���Ƃ����B���̂����A�������h�̓��_���l���l����11%���߂Ă���B

�@�C�X���G���́A1967�N�̑�O�������푈�ŒD������������_���쐼�ݒn��Ɠ��G���T�����A�S�����������킪���̂Ƃ��ē������Ă���B�����`�Ԃ�ABC�̎O�ɕ������BA�n��͍s���A�����Ƃ��Ƀp���X�`�i�������{�BB�n��̍s���̓p���X�`�i�A�����̓C�X���G���BC�n��͍s���A�����Ƃ��ɃC�X���G���B�Ƃ͂������̂́A���P�ʂ̍s���敪�ł݂�ƁA�C�X���G�����s���E�����Ƃ������Ă���n�悪�����B

�@�C�X���G���́A1967�N�̑�O�������푈�ŒD������������_���쐼�ݒn��Ɠ��G���T�����A�S�����������킪���̂Ƃ��ē������Ă���B�����`�Ԃ�ABC�̎O�ɕ������BA�n��͍s���A�����Ƃ��Ƀp���X�`�i�������{�BB�n��̍s���̓p���X�`�i�A�����̓C�X���G���BC�n��͍s���A�����Ƃ��ɃC�X���G���B�Ƃ͂������̂́A���P�ʂ̍s���敪�ł݂�ƁA�C�X���G�����s���E�����Ƃ������Ă���n�悪�����B

�@�����Ɏ��グ���x�c���w�����A�s�s������A�n�悾���A���P�ʂŌ���Ƒ唼��B�AC�̋敪�ɓ���B�O���̃L���X�g���k������̂悤�Ȋό��q�́A�قƂ�ǐ����Ȃ��x�c���w���֓���邪�A�C�X���G���̐l�тƂɂ͐��{�̋����K�v�ƂȂ�B�U������Đg�����v�������\�������邩�炾�ƌ����B�������A�s�s�̎��͈͂������������ǂɈ͂܂�Ă���B

�@���_�����̌o�T�́A��ʓI�Ɍ����Ƃ���̋����ł���B�L���X�g���k�ɂ́A����E�V��̓�̐��T�����邪�A���_�����k�ɐV��͂Ȃ��B�_����^����ꂽ�Ƃ���鐹�T������݂̂ł���B���ɏd�v�������̂��A�g�[���i���@�j�ƌ����郂�[�Z���ł���B���Ȃ킿�A�u�n���L�v�u�o�G�W�v�g�L�v�u���r�L�v�u�����I���v�u�\���L�v�̌��ł���B

�@���_�����̌o�T�́A��ʓI�Ɍ����Ƃ���̋����ł���B�L���X�g���k�ɂ́A����E�V��̓�̐��T�����邪�A���_�����k�ɐV��͂Ȃ��B�_����^����ꂽ�Ƃ���鐹�T������݂̂ł���B���ɏd�v�������̂��A�g�[���i���@�j�ƌ����郂�[�Z���ł���B���Ȃ킿�A�u�n���L�v�u�o�G�W�v�g�L�v�u���r�L�v�u�����I���v�u�\���L�v�̌��ł���B

�@�u�n���L�v�ł́A�_�G�z�o�̓V�n�n���A�A�_���ƃG�o�i�C�u�j�A�Z��E���̃J�C���ƃA�x���A���̒��ŗL���ȃ\�h���ƃS�����A�m�A�̕��M�A�o�x���̓��A�A�u���n���ƃC�T�N�����ՁA�����ȃ��Z�t�ƃ��_�����̃G�W�v�g�ڏZ�Ȃǂ̑}�b�������B�u�o�G�W�v�g�L�v����u�\���L�v�܂ł̎l���́A�G�W�v�g��E�o�������[�Z�̈�s���J�i���̒n�֎���܂ł̋���`���B

�@���_�����k�ɂƂ��āA�C�G�X���a�̒n�x�c���w���͂��قǏd�v�Ȓn�ł͂Ȃ��B�C�G�X�͋~����Ƃ͔F�߂��Ă��Ȃ��B�C�X���G�����A�x�c���w����A�n��̂܂܂ɂ��Ă���̂́A�@����̏d�v�������قǂł��Ȃ����炾�낤�B�G���T�����̂悤�ɁA���_�����ɂƂ��ďd�v�Ȓn��ł���A�����̎v�f�Ȃǖ������Ă킪���̂Ƃ��Ă��锤�ł���B

�@����ɏo�Ă���x�c���w���ŋL���ɂ���̂́u���c�L�v�ŁA�{�A�Y�ƈٖM�̏����c�Ƃ̈��������B����̂Ȃ��ł��A�w�܂�̐S���܂�}�b�ŁA�ނ�̑\�����_�r�f�ƂȂ�B

�@����ɏo�Ă���x�c���w���ŋL���ɂ���̂́u���c�L�v�ŁA�{�A�Y�ƈٖM�̏����c�Ƃ̈��������B����̂Ȃ��ł��A�w�܂�̐S���܂�}�b�ŁA�ނ�̑\�����_�r�f�ƂȂ�B

�@�Ñネ�[�}�鍑�́A�قڎO���I�ɂ킽���ăL���X�g���𔗊Q�����������A�M�҂͑��������������B���ɁA�K�����E�X�邪311�N�Ɋ��e�߂��o���A313�N�ɂ́A�R���X�^���e�B�k�X��Ɠ����҃��L�j�E�X���A�L���X�g�������F����u�~���m���߁v���o���Ɏ������B�������A���̒i�K�ł́A���̂��ׂĂ̏@���ƂƂ��Ɍ��F���ꂽ�����ɉ߂��Ȃ��B�R���X�^���e�B�k�X��́A�L���X�g���ɉ��@�����ŏ��̍c��ƂȂ����B�����̍c��ɕ�������Ă����鍑���ē��ꂵ�A��Ɍ��V�@������̏̍���^�����Ă���B�R���X�^���`�m�[�v���i���C�X�^���u�[���j�����݂����c��ł�����B

�@380�N�A�e�I�h�V�E�X�邪�L���X�g�������[�}�鍑�̍����Ɛ錾�A392�N�ɂ̓L���X�g���ȊO�̏@���ւ̐M���֎~���ꂽ�B�����ł͂��߂āA�L���X�g�������[�}�鍑�B��̏@���ƂȂ����̂ł���B

�@380�N�A�e�I�h�V�E�X�邪�L���X�g�������[�}�鍑�̍����Ɛ錾�A392�N�ɂ̓L���X�g���ȊO�̏@���ւ̐M���֎~���ꂽ�B�����ł͂��߂āA�L���X�g�������[�}�鍑�B��̏@���ƂȂ����̂ł���B

�@���a����́A�C�G�X���a�̒n�ƐM�����Ă���B���[�}�c��R���X�^���e�B�k�X�̕�w���i�̍��]�ŁA325�N�ɍc�邪���Ă��B�ނ̉��@�́A�_�̌[�����Đ퓬�ɏ��������̂����������ƌ����Ă��邪�A��w���i�̉e�������������̂��낤�B�x�c���w����G���T�����Ɏc�鑽���̐��n�́A���̑唼���w���i�����肵�Ă���B

�@�C�G�X�̒a����V���ɂ��ǂ�ƁA�i�U���ɏZ�ރ��Z�t�ƃ}���A�́A�l�������̂��߃x�c���w���֗����Ƃ���B�����ł́c�}�����������āA���q�����ݔV��z�ɕ�݂Ĕn���ɉ炳������B���ɂɂ���|�Ȃ��肵�̂Ȃ�i�u���J�������v2�F7-8�j�B���_�_�҂ł���킽���ɂ́A���̂悤�ȏꏊ���A�O�S�N�ȏ���o������œ���ł�����̂��ƁA���v���Ă��܂��B�M�͂ǂ�Ȃ��Ƃł��\�ɂ���B���̂��Ƃ��A�킽���͖Y��Ă���B

�@�C�G�X�̒a����V���ɂ��ǂ�ƁA�i�U���ɏZ�ރ��Z�t�ƃ}���A�́A�l�������̂��߃x�c���w���֗����Ƃ���B�����ł́c�}�����������āA���q�����ݔV��z�ɕ�݂Ĕn���ɉ炳������B���ɂɂ���|�Ȃ��肵�̂Ȃ�i�u���J�������v2�F7-8�j�B���_�_�҂ł���킽���ɂ́A���̂悤�ȏꏊ���A�O�S�N�ȏ���o������œ���ł�����̂��ƁA���v���Ă��܂��B�M�͂ǂ�Ȃ��Ƃł��\�ɂ���B���̂��Ƃ��A�킽���͖Y��Ă���B

�@�C�G�X�̒a���ɂ��ẮA����u�C�U�����v�c���Ƃߛs�݂Ďq�����܂�A���̖����C���}�k�G�����i���ׂ��i7�F14�j�A�ɗa������Ă���Ƃ���B

�@�����}�b���C�X�������ɂ�����B�V��u���n�l�������v���`����C�G�X�̌��t�c��ꕃ�ɐ����A���͑��ɏ�����������āA�i���ɓ���Ƙ�ɋ��炵�ߋ����ׂ��B����͐^���̌��Ȃ�A���͂�����邱�Ɣ\�킸�A����������A�܂��m��ʂɗR��B�Ȃ�͔V��m��B�ނ͓���Ƙ�ɋ���A�܂�����̒��ɋ������ׂ���Ȃ�B��Ȃ���₵�Čǎ��Ƃ͂����A����ɗ�����Ȃ�i14�F16-18�j�B���́u�^���̌��v�����n���}�h���Ƃ����B������u�R�[�����v�i�䓛�r�F��A��g���Ɂj�ŗ��t����ƁA

�@�����}�b���C�X�������ɂ�����B�V��u���n�l�������v���`����C�G�X�̌��t�c��ꕃ�ɐ����A���͑��ɏ�����������āA�i���ɓ���Ƙ�ɋ��炵�ߋ����ׂ��B����͐^���̌��Ȃ�A���͂�����邱�Ɣ\�킸�A����������A�܂��m��ʂɗR��B�Ȃ�͔V��m��B�ނ͓���Ƙ�ɋ���A�܂�����̒��ɋ������ׂ���Ȃ�B��Ȃ���₵�Čǎ��Ƃ͂����A����ɗ�����Ȃ�i14�F16-18�j�B���́u�^���̌��v�����n���}�h���Ƃ����B������u�R�[�����v�i�䓛�r�F��A��g���Ɂj�ŗ��t����ƁA

�c�}�������i�}�����j�̎q�C�[�T�[�i�C�G�X�j���������������̂��ƁA�u����A�C�X���G���̎q���A�킵�̓A�b���[�Ɍ��킳��Ă��O�����̂��Ƃɗ������́B�킵���O�Ɂi�[�����ꂽ�j���@���m���A���킵�̌�Ɉ�l�̎g�k�������Ƃ������������M��`���ɗ������́B���́i�g�k�j�̖��̓A�t�}�h�i�A�t�}�h Ahmad �̓}�z���b�g�̌��� Muhammad �Ƃقړ��`�B�j�v�Ɓi61.�u���v6�j�B

�@���_�_�҂ɂ́A�ǂ�������Еt���ɖZ�����ƁA���X���܂��������Ȃ�B

�i�����ł̃J�b�R���̌��t�́A��҂��ǎ҂̗����������邽�߂ɕ⑫�������́B�R�[������114�̏͂���Ȃ�B�Ȍ�A�R�[���������p����ꍇ�́A�ŏ��ɏ͔ԍ��A�薼�A�Â��ċ�ԍ���\�L����B�Ȃ��A�̓��n���}�h��ʏ̂̃}�z���b�g�ƕ\�L���Ă���A���p���͌����ʂ�}�z���b�g�Ƃ���B�j

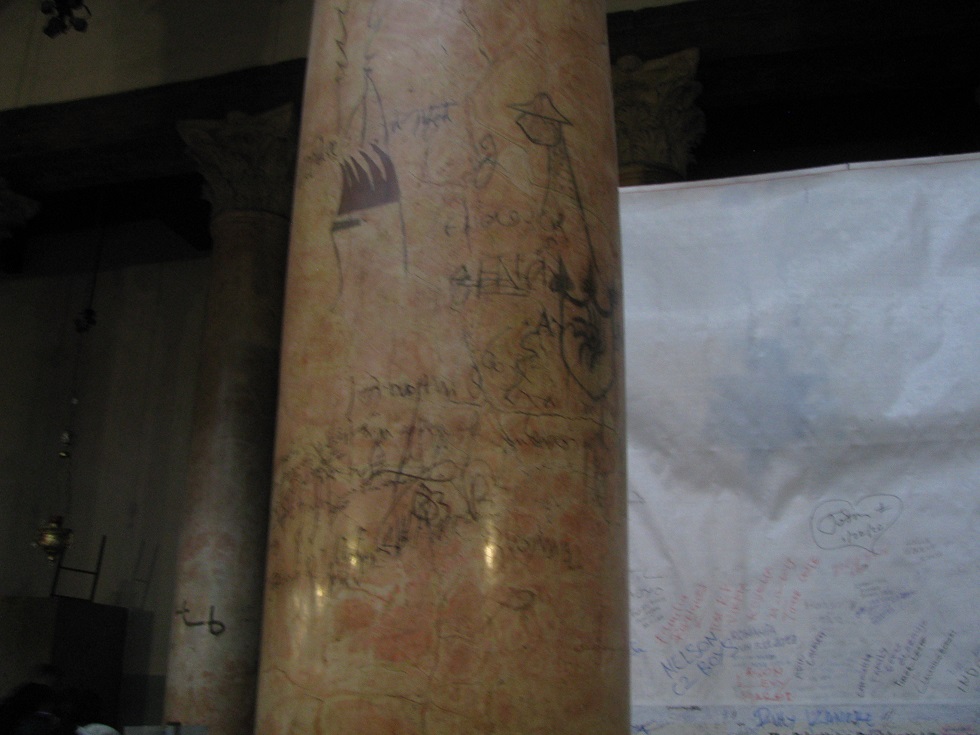

�@2019�N12��2���t����AP�ʐM�́A�o�`�J���ɕۑ�����Ă����n���̔j�Ђ��A�x�c���w���֕Ԃ��ꂽ�ƕ����B�ؕЂ́A�ؗ�ɑ������ꂽ�e��ɔ[�߂��Ă���B1400�N�O�A���̒n���烍�[�}���c�֑���ꂽ���̂��ƌ����B�t�ǂ݂���A�ؕЂ��������ꂽ�̂̓C�G�X���a��A6�`7���I��Ƃ������ƂɂȂ�B�M�͕s�\���\�ɂ���B�@

�G���T����

����

�@�_�r�f����\�������̎���i�O1000�`�O900�N���j���A�Ñ�C�X���G���̉������������B�C�X���G������̉��T�E���̐Ղ��p�����̂̓_�r�f�ł���B�ނɂ́A�������̈�b���c��B���N����A�y���V�e�̋��l�S���A�e���A�����œ|�����B���l�b�T���X���A�~�P�����W�F���������ł���������ɕ\�������B����ɏ��钤���͂Ȃ��B

�@�_�r�f�́A��勭���A�G�W�v�g�ƃA�b�V���A�̐��ނɏ悶�āA�G�W�v�g�������烆�[�t���e�X��ɐڂ���L��ȗ̈�𐪕������B����ŁA�E�����̍ȃo�e�V�o�̓�������p�����ė~���Ƃ������₩�Ȃ�ʃG�s�\�[�h������B�E�����͔ނ̔z���̕����������B�ނ́A�E��������Ŏ��ɒǂ����A���S�l�ƂȂ����o�e�V�o���ȂɌ}�����ꂽ�B���R�_��������B�_�r�f�̎q�A�u�T�����́A���ɔw���Ă��т��є������N�������B�_�r�f�͑��q�Ɛ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��H�ڂɊׂ�B�A�u�T�����̓_�r�f�̕����ɎE�����B�������_�r�f�́A�c�킪�q�A�u�T������A�킪�q�A�킪�q�A�u�T������A�Ă����ɑ��Ď��ɂ������̂��A�A�u�T�����A�킪�q��킪�q��i�u�T���G���㏑�v18�F33�j�A�ƒQ���B

�@�_���͑����B�ނƃo�e�V�o�̍ŏ��̎q�͑��������B���ƋQ�[���C�X���G�����P�����B�������_�́A�[�����������_�r�f�������B

�@�G���T�����������̎�s�ƒ�߂��̂̓_�r�f�ł���B�ނƃo�e�V�o�Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ�\���������A���̉��ƂȂ�B�Ⴂ����̔ނ͌����Ō����ȉ��������B�u�I����v�ɂ́A

�@�G���T�����������̎�s�ƒ�߂��̂̓_�r�f�ł���B�ނƃo�e�V�o�Ƃ̊Ԃɐ��܂ꂽ�\���������A���̉��ƂȂ�B�Ⴂ����̔ނ͌����Ō����ȉ��������B�u�I����v�ɂ́A

�@�c�G�z�o��̖��Ƀ\�������Ɍ��ꋋ����A�_�������܂�����͉䉽������o���ׂ����B�i�����A�\�������́A�_�ɏj�����ꂽ���������ɓ������ׂ����ƁA�G�z�o�ɂЂ�����肤�j�����ʂ�S��l���o���ē��̖���摂��߁A������đP���ʂ邱�Ƃ����߂��܂��A�N�����̍��쑽������摂����Ƃ�Ɓi3�F5-9�j�B�c�Ƃ���B����́A�Ȃ̕x�Ⓑ���ł͂Ȃ��A�����K���ɂ���q�b�����߂��B�_�G�z�o�́A���̂悤�ȃ\�����������ł��B

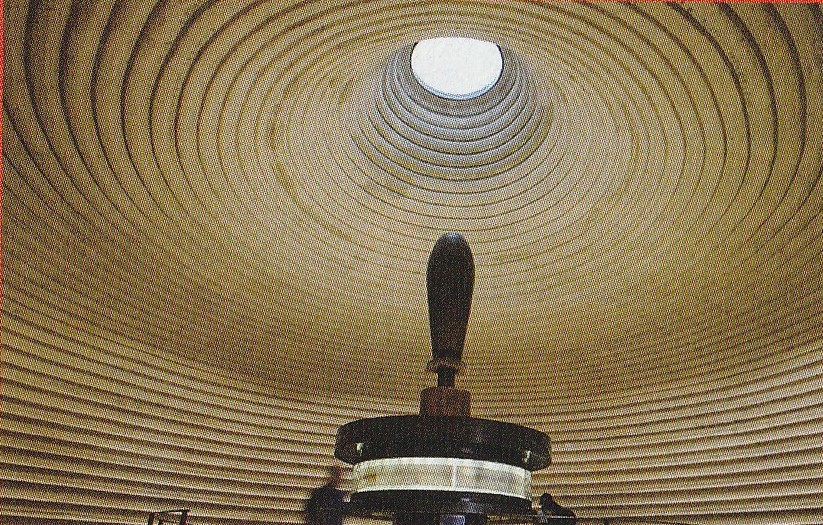

�@�����Ĕނ́A�G���T�����ɑs��Ȑ_�a��z���B�u�I����v��6�͂ɂ͂��̃X�P�[�����L�q����Ă��邪�A�L���r�g�Ƃ����P�ʂȂ̂ł킩��ɂ����B���[�g���@�ɂȂ����ƁA�����悻��10���[�g���A����15���[�g���A���s��30���[�g���قǂ炵���B���z�ɂ�7�N��v�����B����őN�₩�ɏ����A�������ɂ͌_��̔����^�э��܂ꂽ�B�_��̔��i���C�j�ɂ́A���[�Z���V�i�C�R���玝���A�����Ƃ����Δ��[�߂��Ă���B

�@�\�������̐_�a�́A�O587�N�o�r���j�A�ɔj�ꂽ�̂ŁA���_�a�ƌĂ�Ă���B

�@�\�������͌o�ςɂ����邭�A���Ղō���x�܂����B���܂��G�W�v�g����}���A�a�����ێ������B�ނ̉b�q�̗�Ƃ��āA��l�̏�����l�̎q���߂����đ����剪�ق��̂悤�Șb������B�������A�^�����̂͑剪�ق��̕��ł���B�L���ȃV�o�̏����Ƃ̑}�b�́A�����u�I����v��10�́A�u���u�����v��9�͂Ɍ���Ă���B�c�V�o�̏����\�������̕������y�ѓ������ă\�����������݂�Ɓi�����j�A�\�������̒m�炸���ē������鎖�͖��肫�i�u���u�����v9�F1-2�j�B�����j���Ƃ��Ă̌𗬂̘b�͐����ɂ͂Ȃ��B

�@�����ɉb�q�ɖ������\�������ƌ����ǂ��l�̎q�ł���B�h�s���ɂ߂������̔ɉh�ɁA�ނ̐S�͊ɂ݂�������B�u�I����v��11�͂ɂ́A�c�\���������A�p���i�t�@���I�j�̏��̑��ɑ����̊O���̕w������B�i�����j�G�z�o�\�Đ����̍����ɂ��ăC�X���G���̎q���Ɍ����������炭�A�����͔ޓ��ƌ���ׂ��炸�A�i�����j�ޓ��K�������̐S��]���Ĕޓ��̐_�X�ɏ]�킵�߂�ƁB������Ƀ\�������ޓ��������ė��ꂴ�肫�B�ށA�܌��厵�S�A�l�O�S�l����i11�F1-3�j�A�Ƃ���B�l�͑����ƍl���Ă������낤�B���͂̍��X�Ƃ̗Z�a��}��ړI���������ɈႢ�Ȃ����A����ɂ��Ă��ُ�Ȑ����ł���B�h�̖��ɓM�ꋝ�y�ɒ^�����ƌ����Ă��d�����Ȃ��B��ꋉ�̕����l�������ނ́A�K�R�I�ɑ��̏@���ɂ����e�������B�܂⑤���ɂً͈��k�����������B�@���S�̋������_���̐l�тƂɁA���ւ̋^�O���������̂����R�ƌ����悤�B�ؗ�Ȑ_�a�≤�{�̌��݂́A�l�X�ɏd�ł��ۂ����ʂƂȂ����B�����̕s���͕��B�����āA���Ƃ̔j�]�̓\�������̎���ɖK�ꂽ�B

�@�ނ̎q���n�x�A���̎���A�C�X���G�������͓�k�ɕ����B��̃��_�����̓G���T��������s�Ƃ��A�k�̃C�X���G�������̓T�}���A����s�ƒ�߂��B�I���O930�N���̂��Ƃł���B���Ĕe���𑈂��A�Ƃ��ɑ̗͂������B�k�̃C�X���G�������͑O722�N�A�A�b�V���A�ɖłڂ��ꂽ�B���_�����̓A�b�V���A��G�W�v�g�ɕ�������`�ő����������A�O597�N�ƑO586�N�̓�x�ɂ킽���āA�o�r���j�A�ɐ������ꂽ�B�o�r���j�A�̉��̓l�u�J�h�l�U���ł���B���_�����̓G�W�v�g�ƌ���Ńo�r���j�A�ɑR���悤�Ƃ����B�l�u�J�h�l�U���͂���������Ȃ������B�G���T�����͉��サ�A�\�����������Ă��_�a�͓O��I�ɔj�ꂽ�B�x�z�҂�_�������̓o�r���j�A�ɘA�s���ꂽ�B������o�r�����̕ߎ��Ƃ����B�������U���Ӗ�����f�B�A�X�|���Ƃ������t�́A�؋���ɂ��g���邪�A�啶���Ŏn�܂�

Diaspora �Ə������ꍇ�́A�C�X���G���E�p���X�`�i�̊O�ŕ�炷���_���l�W�c���w���ŗL�����ƂȂ�B

�@�o�r���j�A�̔ɉh�͒Z�������B�O538�N�A�y���V���ɂ���Ėłڂ����B���_���̐l�тƂ͋A���������ꂽ���̂́A�����܂ł��y���V���̎x�z���ɂ���Ƃ��������̂��Ƃ������B�����Ƃ��A���R�ӎv�Ŏc�������҂����������B�f�B�A�X�|���Ƃ������t����z������قǁA���S�n�̈�����炵�ł͂Ȃ������炵���B�u�_�j�G���L�v�ɂ́A�a���҃_�j�G�����o�r���j�A�{��ŏd���p����ꂽ���Ƃ��L�q����Ă���B

�@�A���������_���l�����̓[���o�x���̎w���̂��ƁA�_�a���Č������Ղ��s�����i�u�G�Y�����v3�F2-3�j�B�y���V�����_���C�I�X�ꐢ�����A�O515�N�̂��ƂƂ����B�y�g���Ƀi�o�e�A������Z���n�߂�����ɑ������邾�낤�B

�@�o�r�����ߎ��̈�l�A�l�w�~�A�̓y���V���{��ō����n�ʂɂ���A��ꎟ�A���������ꂽ�Ƃ��ɂ͎c���g�������B�G���T�����̏�ǂ��j�ꂽ�܂܂��ƒm�����ނ́A�y���V�����ɋA�����肢�o���B�A���^�N�Z���N�Z�X�ꐢ�͂��̊肢������A�ނƂ��ċA���������B�ނ́A���܂��܂ȏ�Q���������A52���ŏ�ǂ��C�������i�u�l�w�~���L�v6�F15�j�B�܂��A����5��14�ɂ́A12�N�̊ԁA�������Z������Ƃ��Ă̕�V�����Ȃ������Əq�ׂ��Ă���A��قnjȂɌ������l�������̂��낤�B

�@�o�r�����ߎ��̈�l�A�l�w�~�A�̓y���V���{��ō����n�ʂɂ���A��ꎟ�A���������ꂽ�Ƃ��ɂ͎c���g�������B�G���T�����̏�ǂ��j�ꂽ�܂܂��ƒm�����ނ́A�y���V�����ɋA�����肢�o���B�A���^�N�Z���N�Z�X�ꐢ�͂��̊肢������A�ނƂ��ċA���������B�ނ́A���܂��܂ȏ�Q���������A52���ŏ�ǂ��C�������i�u�l�w�~���L�v6�F15�j�B�܂��A����5��14�ɂ́A12�N�̊ԁA�������Z������Ƃ��Ă̕�V�����Ȃ������Əq�ׂ��Ă���A��قnjȂɌ������l�������̂��낤�B

�@�u�G�Y�����v��7�͂ɂ́A�G�Y���̎w���̂��ƁA��x�ڂ̏W�c�A�����s��ꂽ�ƋL�^����Ă���i7�F13�j�B�O458�N�ɑ�������B���̓�l�̌��i�Ȏw���҃l�w�~�A�ƃG�Y���̎���A���_���̍��̂�����A���_�����̍�������܂����B���_�������ȊO�Ƃ̌������ւ����i�u�G�Y�����v9�F11-12�j���ƂŁA���_�������̓Ǝ������f�B�A�X�|���̍Œ��ɂ����Ă��ێ����ꂽ�B����̃C�X���G���ɂ܂ő傫�ȉe�����c�����ƌ�����B�����Ƃ����_�_�҂̂킽���́A�u���c�L�v�ɓo�ꂷ�郋�c�͈ٖM�l�������ł͂Ȃ����Ɩ������o���Ă��܂��̂����c�B

�@�����̃y���V���́A�G�W�v�g�����̂����͂��֎����A�Ő}�̓M���V�A�����ɂ܂ŋy�B�ĎO�ɂ킽���đ�R��h���������A�X�p���^�̊拭�Ȓ�R�Ő����ɂ͎���Ȃ������B���̕��̂悤�ɁA�O333�N�A�A���N�T���h���X�剤���y���V���𐪕������B�p���X�`�i�̒n���A�M���V�A�̎x�z���ɓ������B�A���N�T���h���X�剤�̎���A�z���̏��R�����́A�e�n�Ńw���j�Y���F�̋���������z�����B�Z���E�R�X���i�V���A�j�ƃv�g���}�C�I�X���i�G�W�v�g�j���A�p���X�`�i�̒n�������Ďx�z���𑈂����B�O198�N�A�Z���E�R�X�������̒n�̎x�z�����m�����A�����Ɍ����������B�Z���E�R�X���́A�y���V���ƈقȂ�@���ɂ͕s���e�������B�w���j�Y���������V���A�̉����́A���_���̐l�тƂɃG���T�����_�a�łً̈����q�i�M���V�A�̐_�X�j�����v�����B

�@�Z���E�R�X���ւ̔��������߂����_���̐l�тƂ́A�Վi�}�J�o�C�Ƃ̃}�^�e�B�A�Ƃ��̑��q�����𒆐S�ɁA�O167�N�A�������N�������B�}�^�e�B�A�̎�����퓬�͌p�����A�O164�N�ɃG���T�����_�a��D���B�����đO143�N�A���ɃZ���E�R�X���̉e����E���āA�}�J�o�C�Ƃɂ��x�z���m�������B�o�r���j�A�ɐ�������Ĉȗ��A�l�S�N�ȏ�̔N�����₵�Ă悤�₭�Ɨ��������B�}�^�e�B�A�̑]�c���̖����Ƃ��ăn�X�������Ƃ����B

�@���{�̏��X�ň�ʓI�ɔ����Ă��鐹���ɂ́A���̃C�X���G���ɂƂ��Čւ炵���͂��̋L�^���܂܂�Ă��Ȃ��B�u�}�J�o�C�L�v�̈������A�J�g���b�N�ƃv���e�X�^���g�ł͈قȂ�B�v���e�X�^���g�ł͊O�T�Ƃ���iWikipedia�j�A�J�g���b�N����ŗp���鐹���ł͐��T�����ł���B��O���ɂ́A���̌o�܂��������邵���Ȃ��B

�@�n�X�������̎����������͂Ȃ��B�V�������a�����[�}�����͂��}���ɐL���Ă��Ă����B�O63�N�A�|���y�C�E�X���V���A�̃Z���E�R�X����łڂ��B�n�X�������́A���[�}�̃V���A���B�̈ꕔ�Ƃ��āA������x�̎�����F�߂��Ȃ��琶���c��B���a�����[�}�́A�J�G�T�����ÎE���ꂽ��A�N���I�p�g��Ƃ̈��ɓM�ꂽ�A���g�j�E�X���A�N�e�B�E���̊C��Ŕs��A�A�E�O�X�g�D�X���ŏI�̏����҂ƂȂ�B�A�E�O�X�g�D�X�͏���c��ƂȂ�A���a�����[�}�͒鍑�ƂȂ����B�c��͎���_�i�������̂��P��ƂȂ����B

�@�n�X�������̕����̈�l�w���f���A�����ɏ悶�ăn�X��������|���A�O37�N�w���f�����n�܂����B�Ƃ͂����A�����܂ł����[�}�̌�돂�������Ă̂��Ƃł���B�ނ́A��ɑ��q�����Ƌ�ʂ��邽�ߑ剤�Ə̂���ꂽ���A���̖��ɂӂ��킵���Ɛт��������킯�ł͂Ȃ��B�ނ́A�����ȃ��_���l�ł͂Ȃ������B�n�X�������̕P�}���A���l��܂Ɍ}���A����̐��������m�������B�ȋ^�S�ɖ������w���f�́A�s�v�ƂȂ����n�X�������̐l�X�����X�ɎE�Q���čs�����B�����āA�O4�N�A���悻70�i���N���s���j�Ō��܂݂�̐��U���I�����B

�@�ނ̋ƐтƂ��ẮA�G���T�����̐_�a��{�a�̑���z��������ׂ����낤�B�{�a�͔��Ηv�ǂƉ����Ă����B���z���ꂽ�_�a�́A�\�������̂���ƑΔ䂵�āA���_�a�ƌĂ��B���̑s�킳�́A���[�}�鍑�̓��O�Ɍ��`���ꂽ�B�f�B�A�X�|���̃��_���l�݂̂Ȃ炸�A�_���l�܂ŃG���T������K�ꂽ�Ƃ����B

�@���z�ɂ͕��X�Ȃ�ʊS���������炵���B�����̖����������v�Ǔs�s�w���f�B�I�����v�ǃ}�T�_�ȂǁA�܂̍Ԍ��{�a���\�z���Ă���B���̂����A���J�[�E�B���̍Ԃ͔ނ̎q�w���f�E�A���e�B�p�X������҃��n�l��H�����ꏊ�ł͂Ȃ����Ɛ��肳��Ă���B

�@���[�}�鍑�́A���_�����̏̍����w���f�̑��q�����ɗ^�����A�����������B�G���T�����A�T�}���A�n�����w���f�E�A���P���I�X�A�y�����ƃK���������w���f�E�A���e�B�p�X�A�S�����ƃ����_���쓌�݂��w���f�E�t�B���b�|�X�����ꂼ�ꓝ�������B���̌ネ�[�}�́A�G���T�����A�T�}���A�n�������߂�A���P���I�X���A�����\�͂Ɍ�����Ƃ��č~�i�����B�G���T�����A�T�}���A�n���̓��[�}�����ړ����ƂȂ��ăC�G�X�̎�����}����B

�@�V���ɓo�ꂷ��w���f�́A�c���s�E�̃w���f�剤�ƁA���̑��q�̈�l�A�y�����A�K�����������߂�w���f�E�A���e�B�p�X�̓�l�ł���B

�V��

�C�G�X�̎���

�@�V���ɂ��A�C�G�X���x�c���w���Ő��܂ꂽ�Ƃ��A���̔��m�������w���f����K�˂Ă����B�u���_���̉��Ƃ��Đ��܂ꂽ���͉����ɂ�����̂��v�Ƃ������m�����̌��t�ɁA�w���f�͎����̒n�ʂ��������҂��N���Ƌ^�O������A���m�����ɋA�r�{��֗������悤���B���m�����́A�Ӑ}�I�ɕʂ̓���ʂ��ċA�����B

�@�c�����Ƀw���f�A���m�������ς��ꂽ��ƌ��āA�r������������A�l�����킵�A���m�����ɗR��ďڍׂɂ��������v��A�x�c���w���y�і}�Ă���粂̒n���Ȃ��Έȉ��̒j�̎������Ƃ��Ƃ��E����i�u�}�^�C�������v2�F16�j�B

�@�����ɓo�ꂷ��c�s�ȉ��́A�w���f�剤�ł���B�������̗c���E�Q�ɂ͔ᔻ�I����������B�}�^�C�`�ȊO�̕������ɂ͂��̂悤�ȋL�q���Ȃ��A���̈�ʓI�ȗ��j���ɂ��L�^���Ȃ��B�������ɗc���E�����������Ƃ��Ă��A�����̃x�c���w���̐l���͂�������300�l���x�ŁA���ۂɎE���ꂽ�c���̐��́A�ǂ�Ȃɑ������ς����Ă�20�`30�l���x�ł͂Ȃ����iWikipedia�j�A�Ƃ����^��ł���B

�@����̓C�G�X�̒a������n�܂�B�ȑO��Before Christ = BC,�Ȍ��Anno Domini

= AD �i���e����Łu��炪��̔N�v�j�ƋL���B�w���f�剤�͑O4�N�Ɏ���ł���A�����ɍl����C�G�X���a�������Ƃ��ɂ͐����Ă��Ȃ����ƂɂȂ�B��������A�C�G�X�̒a���͑O5�N���A6�N���낤�Ƃ��������o�Ă���B

�@�v����ɁA��ٍ��m���A�c���s�E���A�ڂ����炽�Ăċᖡ����K�v�͂Ȃ��B�C�G�X�Ƃ����l�����݂��A���̑�n����݁A��������������Ƃ��d�v���Ǝv�����@���Ȃ��̂��낤���B

�@�V���ɂ͎l�̕�����������B���̂�������A�a���Ȍ㕟��������n�߂�܂ł́A���悻30�N�Ԃɂ��Ă̋L�q���܂��ƂɖR�����B�u���J�������v�ɁA12�Ύ��̃C�G�X�̐_���Ԃ肪�A�킸���Ɍ���Ă���ɉ߂��Ȃ��B�L�q�ɏ]���ƁA�C�G�X�̗��e�͂킪�q���������A�T�����������A�G���T�����̋{�a�ɂ����Ƃ��������B�C�G�X�͋��t�Ɩⓚ���Ă����B��͌����B�c�u���̕��Ɖ�ƗJ���Đq�˂���v�B�C�G�X�������܂��B�u���̂���q�˂��邩�A��͂킪���̉Ƃɋ���ׂ���m��ʂ��v�i2�F48-49�j�B���e�Ƃ��A�C�G�X�̓����̐^�̈Ӗ������Ȃ������A�Ƃ���B

�@�V���ɂ͎l�̕�����������B���̂�������A�a���Ȍ㕟��������n�߂�܂ł́A���悻30�N�Ԃɂ��Ă̋L�q���܂��ƂɖR�����B�u���J�������v�ɁA12�Ύ��̃C�G�X�̐_���Ԃ肪�A�킸���Ɍ���Ă���ɉ߂��Ȃ��B�L�q�ɏ]���ƁA�C�G�X�̗��e�͂킪�q���������A�T�����������A�G���T�����̋{�a�ɂ����Ƃ��������B�C�G�X�͋��t�Ɩⓚ���Ă����B��͌����B�c�u���̕��Ɖ�ƗJ���Đq�˂���v�B�C�G�X�������܂��B�u���̂���q�˂��邩�A��͂킪���̉Ƃɋ���ׂ���m��ʂ��v�i2�F48-49�j�B���e�Ƃ��A�C�G�X�̓����̐^�̈Ӗ������Ȃ������A�Ƃ���B

�@�ނ̐����̐߁X����A����Ɋւ�����X�Ȃ�ʒm�������������Ƃ͐���ł��邪�A�ނ��ǂ��ŏC�Ƃ����̂��F�ڂ킩��Ȃ��B���F�[�_�Ɏ�������������A����ȂƂ��납��A�C���h�C�Ɛ��܂ł���B

�@���̋̂����ŁA�C�G�X�a���̎��ɗ���d�v�ȑ}�b�́A����҃��n�l�̊����̋L�q�ƂȂ�A���R�T�������o�ꂷ��B�������A�����ɂ́A�u�}�^�C�������v14�͂�u�}���R�������v��6�͂Ƀw���f���̖��Ƃ��ēo�ꂷ��݂̂ŁA�ޏ��̖��O�͑��̔N��L����m�肳�ꂽ���̂ł���B

�@�w���f�剤�̑��q�̈�l�A�w���f�E�A���e�B�p�X�̓y�����ƃK�������̗̎傾�����B�]���āA�ނ�����҃��n�l�����ɓ������͂˂��̂̓y�����ɋ߂����J�[�E�B���̍Ԍ��{�a�ƍl�����Ă���B�����̓����_���쓌�݂Ɉʒu���A�c�O�Ȃ��獡��̗��̖K��n�ɂ͊܂܂�Ă��Ȃ��B

�@�C�G�X���A�G���T�����ɓ��邵���Ƃ��A���Ă��Č}�����l�X�́A�~���傪���ꂽ�Ǝv�����B�ނ��a�҂��������A���҂�h�点��ȂǁA���X�̊�Ղ��s�������Ƃ����`���ɓ`����Ă����B

�@�c�C�G�X�{�ɓ���A���̓��Ȃ�}�Ă̔�������҂𐋂������A���ւ���҂��i�E����҂̍��|��|���āi�u�}�^�C�������v21�F12�j�A�c�Ƃ����p��ڂ̓�����ɂ����l�X���������Ȃ��͂����Ȃ��B

�@�������C�G�X�́A�G���T��������̑O�ɁA��q�����Ɍ������Ă��������Ă���B�c���͋~����L���X�g�ł���A�G���T�����ɍs���A���V�E�Վi���E�w�҂��葽���̋����A���E����A�O���ڂ��S��i�u�}�^�C�������v16�F21�j�A�ƍ����Ă���B���̂��ƂO�͒m��Ȃ��B

�@�C�G�X�̕ϗe�ɂ��Ắu�}�^�C�������v��17�́A�u�}���R�������v��9�́A�u���J�������v��9�͂ɋL�q������B���炪�L���X�g�ł��莀�̓������ł��邱�Ƃ������Ă���8������߂��Ă���B�u���J�������v�ɂ��c�y�e���A���n�l�A���R�u�𗦂���A�F���ƂĎR�ɓo�苋���B�����ċF�苋���قǂɁA���̏��A���̈ߔ����Ȃ�ċP����B����A��l�̐l����ăC�G�X�Ƌ��Ɍ��B����̓��[�Z�ƃG�����ƂɂāA�h���̂����Ɍ��͂�A�C�G�X�̃G���T�����ɂĐ�����Ƃ�������̂��Ƃ���������Ȃ�i9�F28-31�j�B�o�`�J���ɂ��郉�t�@�G���̊G���A�����ɂ��̊�Ղ�\�����Ă���B

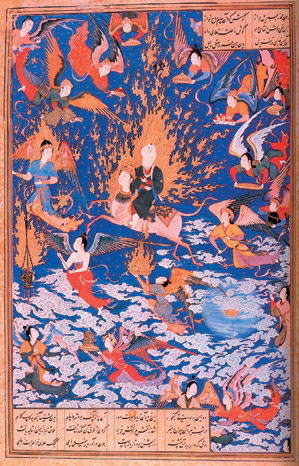

�@����Ǝ����_��̌����A�C�X�������̌o�T�u�R�[�����v��17�́u��̗��v�ɂ���B

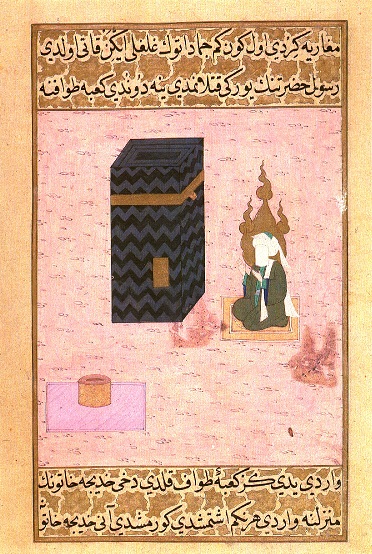

�@�c�����Ȃ�Ɩܑ̂Ȃ����L����Ƃ��A�i�A�b���[�j�͂��̖l�i�}�z���b�g�j��A��Ė�i��j������A���Ȃ��q���i���b�J�̐_�a�j����A���́A���i�A�b���[�j�ɂ��������߂�ꂽ���u�̗�q���i�G���T�����̐_�a�j�܂ŗ����āA���̐_����ڂ̂�����q�܂��悤�Ƃ��������B�܂��ƂɎ������A�S�Ă�������������_�B

�@�c�����Ȃ�Ɩܑ̂Ȃ����L����Ƃ��A�i�A�b���[�j�͂��̖l�i�}�z���b�g�j��A��Ė�i��j������A���Ȃ��q���i���b�J�̐_�a�j����A���́A���i�A�b���[�j�ɂ��������߂�ꂽ���u�̗�q���i�G���T�����̐_�a�j�܂ŗ����āA���̐_����ڂ̂�����q�܂��悤�Ƃ��������B�܂��ƂɎ������A�S�Ă�������������_�B

�@���̃G���T�����̐_�a�Ƃ����̂��A�_�a�̋u�ɂ����̃h�[���ł���B�C�X�������k�ȊO����ł��Ȃ��B��т̓C�X���G���R�̎x�z���ɂ���A���R�ȎQ�q��]�ރC�X�������k�Ƃ̊Ԃł����������₦�Ȃ��B�����̗��s�͈��S���̃p�b�P�[�W�ł���B��̃h�[����A���E�A�N�T�[���@�́A�I���[�u�R�̓W�]�䂩��]���������������B

�@���k�łȂ��҂ɂƂ��āA�_�a���珤�l������ǂ������D�u����C�G�X�ƁA�ڂɑł���ď\���ˏ�Ŏ��ʂ݂��߂ȃC�G�X�Ƃ̊u����͂��܂�ɂ��傫���B���Ȃ����Ƌ^��������Ă��܂��B���ׂẮA����ɏ����ꂽ�a���̍Č����Ƃ����̂����A�M������ȑO�Ɂu�T���v�̂ł���B�������A�������邱�ƂƐM���邱�Ƃɂ͓V�n�قǂ̊J��������Ƃ͕S�����m�ł͂��邪�c�B

�@���k�łȂ��҂ɂƂ��āA�_�a���珤�l������ǂ������D�u����C�G�X�ƁA�ڂɑł���ď\���ˏ�Ŏ��ʂ݂��߂ȃC�G�X�Ƃ̊u����͂��܂�ɂ��傫���B���Ȃ����Ƌ^��������Ă��܂��B���ׂẮA����ɏ����ꂽ�a���̍Č����Ƃ����̂����A�M������ȑO�Ɂu�T���v�̂ł���B�������A�������邱�ƂƐM���邱�Ƃɂ͓V�n�قǂ̊J��������Ƃ͕S�����m�ł͂��邪�c�B

�@���l������_�a����ǂ��o���Ƃ����X�����o��������C�G�X�́A���_�̎�����ŕ߂炦���ٔ��ɂ�������B���̂Ƃ����[�}�鍑���_�����s���g�ƃw���f���Ƃ̊ԂŁA�ӔC����̂���肪����B���̃w���f�́A����҃��n�l�̎���͂˂��w���f�E�A���e�B�p�X�ł���B�y�����A�K�������̓����҂ł���ނ́A���܂��܂��̂Ƃ��G���T�����ɑ؍݂��Ă����B�����邱�Ƃ̂Ȃ��������Ɏc�����B

�@�G���T�����ł́A�C�G�X���\���˂�w�����ĕ����S���S�_�ւ̓��E���B�A�E�h�����[�T�i�߂��݂̓��j��H���āA�����拳��Ɍw�ł��B�C�G�X�̋ꂵ�݂�Ǒ̌����鏄��s�ł���B

�C�G�X�v��

�@���[�}�c��R���X�^���e�B�k�X���̕�w���i���A����̗��ŃG���T�������������Ƃ��A�\���˂��A�S���S�_�̋u�Ɠ��肵�ċ�������Ă��B4���I�̂��Ƃł���B�u���̂��̂�����ŕ����Ă���B

�@�L���X�g���ɂ͑����̏@�h������A�e�h�������拳��̊Ǘ����𑈂��Ă����B���قɓ������I�X�}���E�g���R�́A1852�N�u�X�e�C�^�X�E�N�I�i����ێ��j�v�̒��߂��o�����B���݂Ɏ����Ă��A����������̖���J���̂̓��X�����̏��N�ƌ��܂��Ă���B�C�X�������k�ɂ�钇�قƂ����̂��A���݂̂Ƃ��Ƃ��������������݂�Ƃ����b�̂悤�Ɏv����B���ꂪ����ɂ��Č��ł��Ȃ����̂��낤���B

�@�L���X�g���ɂ͑����̏@�h������A�e�h�������拳��̊Ǘ����𑈂��Ă����B���قɓ������I�X�}���E�g���R�́A1852�N�u�X�e�C�^�X�E�N�I�i����ێ��j�v�̒��߂��o�����B���݂Ɏ����Ă��A����������̖���J���̂̓��X�����̏��N�ƌ��܂��Ă���B�C�X�������k�ɂ�钇�قƂ����̂��A���݂̂Ƃ��Ƃ��������������݂�Ƃ����b�̂悤�Ɏv����B���ꂪ����ɂ��Č��ł��Ȃ����̂��낤���B

�@�w���f�剤���z�����{�a����ǂ��j�ꂽ�̂�70�N�A���_���l�ɂ�锽���i��ꎟ���_���푈�j�����[�ł���B�e�B�g�D�X�����郍�[�}�R��������������A�_�a��O��I�ɔj���B�����R�̈ꕔ�̓}�T�_�̍Ԃɓ���A73�N�ɋʍӂ���܂Ő킢�������B�e�B�g�D�X�͌�ɍc��ƂȂ�B

�@

���[�}�鍑��������܌���̎O�ԖځA�c��n�h���A�k�X�͔p�ЂƂȂ����G���T���������z�����B���̈ꕔ���J���h�Ƃ��Ďc���Ă���B�ނ̓��[�}�̉��K��^���邱�ƂŁA���_�����������_���悤�Ƃ����B���������̎��݂͖��c�Ɏ��s����B�o���E�R�N�o�����郆�_��������R��132�N�A���[�}���R���P�����ăG���T�������̂����B�o���E�R�N�o�͌��̖����V�����Ƃ����B������~����i���V�A�j�Ə̂����B�o���E�R�N�o�i���̎q�j�̖��́A�u�����L���v24��17�A�u���R�u����ӂ̐����ł�v�ɗR������B2�N���z���铝���̊ԁA���s����������L�O����d�݂𒒑������B���͂ȃ��[�}�R���s�X��͋�肾�����B���ǃn�h���A�k�X��͑�R�𑗂荞��Ŕ��������������Ȃ��B��������ł����邽�ߐ_�a���s�X�n���ł������Ȃ������B�o���E�R�N�o�͐펀�����B���[�}�鍑�́A���B���_���Ƃ��Ă����������A���B�V���A�E�p���X�`�i�Ɖ��߂��B���_���̓G�Ύ҃y���V�e�l�̖��ɗR������B�����Ă��̖��̂́A���݂̃p���X�`�i�Ɍq�����Ă���B

���[�}�鍑��������܌���̎O�ԖځA�c��n�h���A�k�X�͔p�ЂƂȂ����G���T���������z�����B���̈ꕔ���J���h�Ƃ��Ďc���Ă���B�ނ̓��[�}�̉��K��^���邱�ƂŁA���_�����������_���悤�Ƃ����B���������̎��݂͖��c�Ɏ��s����B�o���E�R�N�o�����郆�_��������R��132�N�A���[�}���R���P�����ăG���T�������̂����B�o���E�R�N�o�͌��̖����V�����Ƃ����B������~����i���V�A�j�Ə̂����B�o���E�R�N�o�i���̎q�j�̖��́A�u�����L���v24��17�A�u���R�u����ӂ̐����ł�v�ɗR������B2�N���z���铝���̊ԁA���s����������L�O����d�݂𒒑������B���͂ȃ��[�}�R���s�X��͋�肾�����B���ǃn�h���A�k�X��͑�R�𑗂荞��Ŕ��������������Ȃ��B��������ł����邽�ߐ_�a���s�X�n���ł������Ȃ������B�o���E�R�N�o�͐펀�����B���[�}�鍑�́A���B���_���Ƃ��Ă����������A���B�V���A�E�p���X�`�i�Ɖ��߂��B���_���̓G�Ύ҃y���V�e�l�̖��ɗR������B�����Ă��̖��̂́A���݂̃p���X�`�i�Ɍq�����Ă���B

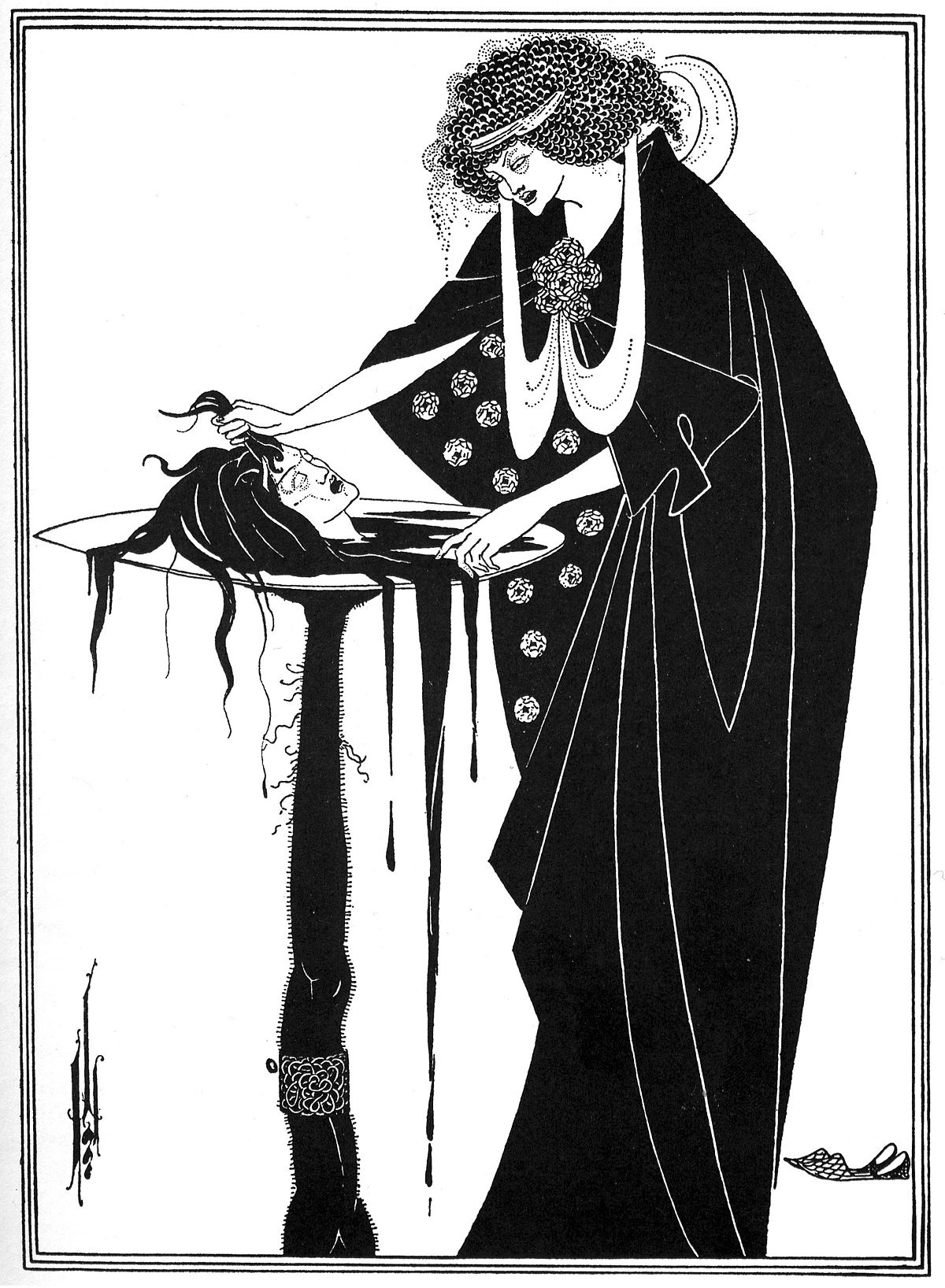

�@�}���O���b�g�E�����X�i���́u�n�h���A�k�X��̉�z�v�i���c�q���q��A�����Ёj�́A���̂Ƃ��̃��[�}�c��̋�Y�������ɕ\�����Ă���B

�@�c�B��̐_�̊T�O�̋������E�̂����ɁA������^�������Ƃ��Ƃ��Ƃ����߁A�������邱�Ƃɂ���āA���ׂĂ��܂����_��̑��l���J����������������������́A�C�X���G���������đ��Ɉ���Ȃ��B�C�X���G���ȊO�̂����Ȃ�_���A���̐��q�҂ɁA�ق��̍Ւd�ɋF��҂ւ̌y�̂Ƒ����𐁂����݂͂��Ȃ������B���ꂾ���炱���Ȃ�����킽���́A�C�X���G��������̖����Ɗ���̏@�������a�ɋ����ł���A���̒��Ɠ����悤�Ȓ��ɂ����������B���M�Ə펯�Ƃ̑����ɂ����ď펯�������Ƃ͂߂����ɂȂ��Ƃ����������킽���͖Y��Ă����̂ł���B�i�����j�ے肷�ׂ����Ȃ��\�\���̃��_������͂킽���̎���̈�������B

�@70�N�̔��������Ɠ��l�A�O�ꂵ���j�Č����ꂽ�B�n�h���A�k�X��ɂ͉������A���_�������ɂ͉��O���c�������ƂȂ����B

�@�_�a���j�ꂽ���߁A�_�a�ՋV���S�̃��_�����͏I�����B���_�����k�̃G���T������������͋֎~���ꂽ�B��N�Ɉ�������̗������肪�����ꂽ�̂́A�u�~���m���߁v���o���ꂽ4���I�ȍ~�̂��Ƃł���B�w���f�剤���z�����_�a�́A���ǂ������c���Ă����B���_�����k�͂����ŋF���������B�����͌�ɒQ���̕ǂƌĂ��悤�ɂȂ����B

�@5���I�A���̒n�Ɏc�������_���̐l�тƂ͏����h�ɂȂ��Ă����B�����̃��_���l�����́A���V�A���܂ރ��[���b�p�S��ɗ��U�����B�ނ�͐^�̈Ӗ��ł̃f�B�A�X�|���A�S���̖��ƂȂ����B���U��ł́A��Ƀ}�C�m���e�B�i�����h�j�������B�L���X�g���Љ�ł́A�C�G�X���E���������Ƃ��Ĕ��Q�̑ΏۂƂȂ����B�����������ɒ������ނ�͂��ԂƂ��������т��B����ɏ����ꂽ�u�I�ꂽ���v�Ƃ��Ă̌ւ�����������A���Ȃ��Ƃ��ŋ߂܂ł̓��_���Ƃ��Ă̖����̌��������ɕۂ��������B

�@5���I�A���̒n�Ɏc�������_���̐l�тƂ͏����h�ɂȂ��Ă����B�����̃��_���l�����́A���V�A���܂ރ��[���b�p�S��ɗ��U�����B�ނ�͐^�̈Ӗ��ł̃f�B�A�X�|���A�S���̖��ƂȂ����B���U��ł́A��Ƀ}�C�m���e�B�i�����h�j�������B�L���X�g���Љ�ł́A�C�G�X���E���������Ƃ��Ĕ��Q�̑ΏۂƂȂ����B�����������ɒ������ނ�͂��ԂƂ��������т��B����ɏ����ꂽ�u�I�ꂽ���v�Ƃ��Ă̌ւ�����������A���Ȃ��Ƃ��ŋ߂܂ł̓��_���Ƃ��Ă̖����̌��������ɕۂ��������B

�@�C�X�������̖u���́A�u�E��ɃR�[�����A����Ɍ��v�̂��Ƃ킴�ʂ�A�����Ƃ����Ԃɒ�������A�t���J���[�܂ł��C�X�������������B�����̒����́A���̑��������_���̍��X�������B�@�c���n���}�h�Ƃ��̈ꑰ�́A���_���̍��X�͂Ő��e�������A�ʂ����Ă�����@���푈�ƌĂ�ł悢���̂��ǂ����A�˘f�����o����B���͊g��̎傽��v���͌��Ղɂ������B�C�X�������́A�������瑼�@���Ɋ��e�������B�L���X�g���k�́A�]�߂G���T�������炪�\�������B

�@���������c���́A��������C�X�������k�̎肩��D�҂���悤�L���X�g�����̍��������ɌĂт������B11���I�A�\���R�����̒n�𐪕��A�G���T�������������������B����������̓L���X�g���k�̂��߂̉���ł���A���_�������̂��߂ł͂Ȃ������B�����āA�̐S�̃G���T�����\���R��1187�N�A�T���f�B���i�T���[�t�b�f�B�[���j������R�ɔs��A�������̂��̂�1291�N�ɏ��ł����B

�@���@���Ɋ��e�������C�X�������́A����ɃL���X�g���Ɛ�s�ɑΗ�����悤�ɂȂ����B�����Ɍ��Ă��A�@���Η���������̂́A���̎��_�ł��A������20���I�̃A�t�K���푈�Ȍ���L���X�g�������ł���B

�@�\���R�̈ȑO���Ȍ���A���_�������͑����̚��O�ɂ������B1947�N�ɍ��A���������c��ʂ��܂ŁA���̒n�����_�������̂��̂ł��������Ƃ͂Ȃ��B

�@�G���T�������s�X�́A1981�N���E��Y�ɓo�^����Ă���B�\�����̓����_���ł���B�C�X���G���ł͂Ȃ��B���_�����k�����̒n�Ɏ��R�ɏo����ł���悤�ɂȂ����̂́A1967�N�̒����푈�ȍ~�ł���B���̐�̍s�ׂ́A�����̍�����@�Ƃ��Ă���B

�G���R

�@�C�X���G���ό��̓x�c���w���ƃG���T���������������̂����A�����_���֔�����ʊւ̓s����A�킸������̎��ԃG���R�ɗ�����邱�Ƃ��o�����B�����I�ɂ�A�n��ɑ����A�s���E�����Ƃ��Ƀp���X�`�i�������{���ӔC�������Ă���B�����Ɍb�܂ꂽ���̒n�͎����������\�Ɏv����B�������ɓ��Ɩ��̗����n�ł���B�v���Ȃ����A�p���X�`�i�̐l�тƂ̕\������₩�Ɍ������B�Ƃ͂����A�����_���̂̌k�J���܂߁A�C�X���G���͌Վ�ἁX�Ɖ䂪���̂ɂ��ׂ��_���Ă���B�p���X�`�i������Ƃ���̂́A�A���u�̑�`�Ɛ��E���_�ł���B

�@���[�Z�̓l�{�R�̒��ォ��A�J�i���̒n���������_���̐l�тƂ����������B�ނ炪����������̓G���R�������B

�@�����ɂ��ƁA�_�G�z�o�́A����������̗������C�܂ŃA�u���n���̎q���ɗ^����Ɩ��Ă���B�����������ɂ͐�Z�̖����������B�̒n�ł͂����Ă����l�ł͂Ȃ��B���R�u���ꑰ�������A��ăG�W�v�g�֓n���Ĉȗ��A���R�̂��ƂȂ��瑼�������ڂ�Z��ł����̂ł���B�u���V���A�L�v��3��10�ɂ��A�J�i���l�A�w�e�l�A�q�r�l�A�y���W�l�A�M���K�V�l�A�A�����l�A�G�u���l�Ƃ������ƂɂȂ�B�G���R�̉��́A�X�̎��͂���ǂň͂ݎ����ł߂Ă����B

�@�����ɂ��ƁA�_�G�z�o�́A����������̗������C�܂ŃA�u���n���̎q���ɗ^����Ɩ��Ă���B�����������ɂ͐�Z�̖����������B�̒n�ł͂����Ă����l�ł͂Ȃ��B���R�u���ꑰ�������A��ăG�W�v�g�֓n���Ĉȗ��A���R�̂��ƂȂ��瑼�������ڂ�Z��ł����̂ł���B�u���V���A�L�v��3��10�ɂ��A�J�i���l�A�w�e�l�A�q�r�l�A�y���W�l�A�M���K�V�l�A�A�����l�A�G�u���l�Ƃ������ƂɂȂ�B�G���R�̉��́A�X�̎��͂���ǂň͂ݎ����ł߂Ă����B

�@���[�Z�ɑ����ă��_���̐l�тƂ𗦂��郈�V���A�ɁA�_�̂�����������B�w���ʂ�A�_��̟C��S�i�l�j���Ń����_����܂Ői�ނƁA���̗��ꂪ�~�܂�₷�₷�Ɠn�͂ł����B�M�҂łȂ��҂́A���̂悤�Ȋ�b���o�Ă��邽�тɔ��ɑ������^�O������B�u�T���v�̂ł���B��Ղ͂��ꂾ���Ɏ~�܂�Ȃ��B�����ɏ]���ƁA

�@�c����R�l�݂ȗW��ㅂ�ėW�̎��͂��ꎟ�܂��ׂ��B��Z���̊Ԃ����ׂ�B�Վi�����l���̂��̃��x���̚h�ڂ��������ւğC�ɐ旧�ׂ��B�����đ掵���ɂ͓��玵���W���߂���Վi���h�ڂ𐁂��Ȃ炷�ׂ��B�i�����j���݂ȑ�ɌĂ͂�^�Ԃׂ��B�R�����̗W�̐Ί_���ꂨ����B���݂Ȓ��ɐi�݂čU�߂̂ڂ�ׂ��i�u���V���A�L�v6�F2-5�j�B

�@�_��̟C��S���Ƃ����s�ׂ́A���{�̂��_�`�S���̂悤�Ȃ��̂��낤�B�ւ��Ȃ���͂킽�������ł͂Ȃ����ɂ�����ƌ����āA���̊�Ղ�n�k�̂������낤�Ƃ����l������B

�@���V���A�����郆�_���̐l�тƂ́A���ꂽ��ǂ��z���ăG���R�𐪕������B���l��́u�W�F���R�̐킢�v�͂��̊�Ղ��̂��ĔM���B�����āA���l��̂����тɎv���̂́A���l�z�ꂽ���ɃL���X�g�������������l�����̋U�P�ł���B�C�G�X�̐��������t�̐��X�ƌȂ̍s�ׂƂ̖������A�z�ꏊ�L�҂����͌�邱�Ƃ��Ȃ������̂��낤���B�����g�U�P�̉�̂悤�Ȑl�Ԃ�����A�ɂ��قnj��߂�����������B

�@�G���R�̖k���ɂ��т����R��������u�U�f�̎R�v�ł���B�C�G�X�������̗U�f�ɂ��炳�ꂽ�R�Ƃ����B�u�}�^�C�������v��4�͂��ȗ��ɋL���ƁA�C�G�X�͌��ɓ�����čr��Ɏ���B40���Ԃ̒f�H�s�ŋQ���Ă���B�����������B�����_�̎q�Ȃ���̐��p���ɕς���B�C�G�X�͓�����B�u�l�̐�����̓p���݂̂ɂ��炸�v�B�����̓C�G�X�s�̋{�̒���ɗ������A��э~���A�_����g���ɖ����ď�����͂����A�ƌ����B�C�G�X�͓�����B�u��Ȃ���̐_�����ނׂ��炸�v�B�����ŁA�����͐��̂������̍��ƁA���̉h�������A�������q��������S���^���悤�A�ƗU�f����B�C�G�X�͓�����B�u�T�^����A�ނ��B�w��Ȃ���̐_��q���A�����V�Ɏd����ׂ��x�ƋL����Ă���v�B�s�ꂽ�����͋���c�Ƃ����o�܂��d�X���������B

�@�G���R�̖k���ɂ��т����R��������u�U�f�̎R�v�ł���B�C�G�X�������̗U�f�ɂ��炳�ꂽ�R�Ƃ����B�u�}�^�C�������v��4�͂��ȗ��ɋL���ƁA�C�G�X�͌��ɓ�����čr��Ɏ���B40���Ԃ̒f�H�s�ŋQ���Ă���B�����������B�����_�̎q�Ȃ���̐��p���ɕς���B�C�G�X�͓�����B�u�l�̐�����̓p���݂̂ɂ��炸�v�B�����̓C�G�X�s�̋{�̒���ɗ������A��э~���A�_����g���ɖ����ď�����͂����A�ƌ����B�C�G�X�͓�����B�u��Ȃ���̐_�����ނׂ��炸�v�B�����ŁA�����͐��̂������̍��ƁA���̉h�������A�������q��������S���^���悤�A�ƗU�f����B�C�G�X�͓�����B�u�T�^����A�ނ��B�w��Ȃ���̐_��q���A�����V�Ɏd����ׂ��x�ƋL����Ă���v�B�s�ꂽ�����͋���c�Ƃ����o�܂��d�X���������B

�@�����ɂ������b������B�߉ނ������̉��Ō����J���T��ɓ������Ƃ��A�ґz��W���邽�߈����}�[���́A�܂���n�߂ɔ������Z�ɒ������O�l�̖��𑗂荞�B�߉ނ͗U�f�ɋ����Ȃ��B���낵���`���̉��������Ɏ߉ނ��P�킹�����A�Ȃ����߂Â����Ƃ��o���Ȃ������B��₠��Ƃ����镐����~�点�A���͂��Èłŕ��������߉ނ͓����Ȃ��B�Ō�ɁA�}�[�����g����ȉ~�Ղ�U�肩�����Č������čs�����A�~�Ղ͉ԗւƂȂ��Ă��܂��B�}�[���͔s�k��F�߁A�߉ނ͌����J�����c�B

�@�@���w���҂��_�i������čs���ɂ�A�K������������b�����܂��B���Ȃ݂ɒj���̔鏊�Ƀ}���Ƃ������A�ꌹ�͂��̈����}�[���ɗR������B

�@�U�f�̎R�̒����ɂ̓M���V�A������̏C���@������B���Ԃɐ��ꂽ�����́A���X�g�������y�Y���X�̍L�ꂩ�牓�]�����݂̂ł���B���̓X�́u�U�f�̎R�v�Ƃ������O�������B

���̗��̏I��

�@�l���̏I�����ɓ������҂ɂƂ��āA����̗��́A���͂Ō����s���I�b�h��ł悤�ȈӖ������������Ă����B���ꂩ���A�C�O���s���ł����Ƃ��Ă��A����قǂ̏d�݂������Ƃ͂Ȃ����낤�B�@����C�X���G���ɂ��āA������v���Ă��邱�Ƃ������A�˂Ă݂�B�璷�ȓ_�́A�V��̐��ȂƂ��e�͊肢�����B

�������ꂱ��

�����ƌÎ��L

�@���Ȃ��Ƃ��I���O550�N���ɏ����ꂽ�Ƃ���鋌�����A���{�ŌÂƂ͌����Ă�8���I�ɏ����ꂽ�Î��L�Ɣ�ׂ�ȂǁA�s�����r�������Ƃ��������ɈႢ�Ȃ��B�����A���ꂼ��̎��M���@�Ɠ��e�Ɏ��ʂ����_���Ȃ��킯�ł��Ȃ��B

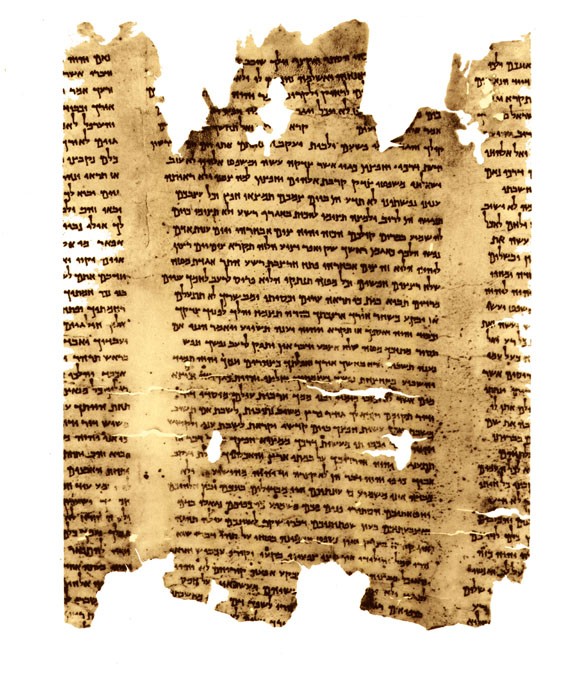

�@�����ōł��d�v�������̂́A���[�Z���ƌĂ��u�n���L�v�u�o�G�W�v�g�L�v�u���r�L�v�u�����L�v�u�\���L�v�ł���B�����̓g�[���i���@�j�ƌĂ�A���[�Z���������Ƃ���Ă���B�����������҂����́A���[�Z�����o�r���j�A�ߎ����ɕҎ[���ꂽ�ł��낤�Ƃ��Ă���B�o�r���j�A�ɖłڂ���A�����������������A���������̃A�C�f���e�B�e�B�[���������悤�ƁA�×�����`���_�b�E�`���������ɂ܂Ƃ߂��̂ł͂Ȃ����Ɛ��@�����B

�@�Î��L�������ꂽ�̂�712�N�i�a��5�N�j�ł���B�B�c����̋L�������Ƃɑ����������Ҏ[���A�����V�c�Ɍ��サ���B�B�c����́A���܂ł������L�̌�蕔�̂悤�ȑ��݂������̂��낤�B���j�̕Ҏ[�𖽂����͓̂V���V�c�ł���B663�N�i�V�q2�N�j�����]�̐킢�ŁA���{�͓��E�V���̘A���R�Ɋ��s�����B�������N�͎O������ŁA���͂ł͍���킪���͂������B���͐V���Ƒg��ō����ɔ������B�����ɂƂ��āA�����̐��[�Ɉʒu����S�ς͎ז��҂������B���E�V���̘A���R�͕S�ς��U�߂��B�S�ς͓��{�Ɏx�������߂��B

�@�����̓��{�ɂ́A�܂����Ƃ������Ƃ����ӎ������������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B�����A�V���A�S�ς̐l�тƂ͒��N�C����n���Ď��R�ɉ������Ă����B���{�ɋ������n���l�����������B�Ƃ�킯�A�S�ς͓��{�c���Ƃ̌��т������������B���N�C���͍����ł͂Ȃ������̂ł���B

�@�����]�̐킢�ɔs�ꂽ���{�́A���E�V���A���R�̏P�������ꂽ�B���ɕ{�̖k�ɐ����R���z�����B���A�Δn�ɔh�����ꂽ�h�l�̉̂����t�W�ɏW�^����Ă���B���̂Ƃ����߂āA���{�͍��ƂƂ������̂��ӎ������B�V�q�V�c�̐Ղ��p�����V���V�c�́A���{�Ƃ������݂m�ɂ��ׂ����j�̕Ҏ[�𖽂����B�������{�́A�C�X���G���̂悤�ɍ����������Ƃ͂Ȃ��������A����j���Ҏ[�̓��@�������Ƃ���͎��ʂ��Ă���B

�@����Ȃ鋤�ʓ_�́A����ȍ��ɗאڂ��Ă���Ƃ����n���I���ł���B���{�Ō����Β����A�C�X���G���ł̓G�W�v�g�̑��݂��傫���B��������j�̐[���A�Â��͔�r���悤���Ȃ��B������ׂ悤�ɂ����͗�R�Ƃ��Ă���B���߂Ă��܂茩���̂��Ȃ����x�Ɍ`�𐮂��悤�Ƃ���w�͂��A�_�b��̐l���⏉���V�c�����̎����Ɍ��ꂽ�B

�@�V���Ƃ��č~�Ղ����玌|���̎����́u�v�����v�Ƃ����L�^����Ă��Ȃ����A���̎q�R�K�F�̕ʖ��Œm������q��X�茩����580�܂Ő������B���̑�����V�c�_����137�܂Ő������B�ނ���15�㉞�_130�܂ŁA11�l�̓V�c���S���z����B����10�㐒�_��168�܂Ő������Ƃ���B���ʂƂ��āA�_���V�c���ʂ����N�Ƃ�����{�̋I�N�͐�����660�N�����B2020�N���݂̍c�I��2680�N�ł���i�V�c�̖v�N�͌Î��L�Ɠ��{���I�ł͑��Ⴗ�邪�A�����ł͌Î��L�ɏ]�����j�B

�@����ɓo�ꂷ��l�X�́A����ɓV���w�I�ɒ����ł���B�A�_��930�A�m�A950�A�m�A�̎q�Z���A�Z���̌n��A�u���n�������܂�邪�A���̂�����̓o��l���݂͂�900�A800���z����B�m�A����10��ڂ̃A�u���n�����炪�A�l�Ƃ��Ă̗��j���Ɖ��肵�Ă��A���̔ނ�175�A�C�T�N180�A���Z�t110�A���[�Z120�ƈُ�ȔN��L�^����Ă���B

�@�G�f���̉��͖L�`�ȃi�C���쉈�݂��C���[�W���Ă���Ƃ�����������B�Ȃ��ݐ[������q���́A�V��_�z���X������L���̏��_�C�V�X�����f�����ƌ�����B���������̉e�����ɂ��������{�Ɠ��l�A�������͂���ȏ�Ƀ��_�������ƃG�W�v�g�Ƃ̊W�͐[���B

�@����͌����܂ł��Ȃ���_���ł���B���E�͐_�G�z�o�ɂ���đn���A�A�_�����l�ނ̑c�ƂȂ�B�A�_���ȑO�ɐl�Ԃ����݂��Ă��Ă͓s���������B���ꂾ���N��̃T�o��ǂ�ł����A������G�W�v�g�̗��j���Â��Ƃ��A�A�_������A�u���n���Ɏ���܂ł̒N�����G�W�v�g�����̑c�悾�Ɛ����ł���B�����́A�o�x���̓��̑}�b�ɐ������������Ă���B�c���̂ɑ����̓o�x���i�����j�ƌĂ�B���̓G�z�o�ޙ|�ɑS�n�̌����������܂Ђ��ɗR�ĂȂ�B�ޙ|���G�z�o�ޓ���S�n�̕\�ɎU�炵���܂ւ�i�u�n���L�v11�F9�j�B����L�q�҂̋�S�̂قǂ��@������B

�@����ƌ����A�V��ƌ����A��������_�Ƃ̌_����Ӗ�����B�_�ƌ_������ԂȂǁA���_���̐��E�ɏZ�ގ҂ɂ͋y�т����Ȃ������ł���B�Î��L�ɂ��̂悤�ȍV�Ԃ�͂Ȃ��B���̓_�A���҂͍��{�I�ɈقȂ�B

�@�L���X�g�������[�}�𒆐S�ɕ��y����܂ŁA��_���̓}�C�i�[�ȏ@���������B���͂͂��ׂđ��_���������B�@�����A�j�~�Y�����甭�W�������̂ł���ΕK�R�I�ɑ��_���ƂȂ�B

�@��_���̒a���ɂ��ẮA�W�[�N�����g�E�t���C�g�́u���[�Z�ƈ�_���v�i�n�ӓN�v��A�����܊w�|���Ɂj���Q�l�ɂȂ�B���_���͂̑n�n�҃t���C�g�́A1938�N�A�i�`�X�̃I�[�X�g���A�N�U��ă����h���֖S�������B���ł�82�ɂȂ��Ă����B�u���[�Z�ƈ�_���v�Ɓu���_���͊T���v�i�����j�������A1939�N83�Ő����������B

�@�ނ͈�_�����G�W�v�g���C�N�i�g���̑��z�_�A�e���M����n�܂����Ƃ���B�C�N�i�g���̐������̓A�����z�e�v�l���A�ʖ��A�N�G���A�e���Ƃ����B���炭��Ƃ���Ă������A�c�^���J�[�����̕��Ƃ����B�c�^���J�[�����͓����c�^���J�[�g���Ƃ������O�������B�A�g���_�̖��������Ɉ��p����Ă���B���C�N�i�g���̎��S��A�G�W�v�g�̓A�����_�𒆐S�Ƃ��鑽�_���ɖ߂����B�c�^���J�[�g���̓c�^���J�[�����Ɩ��O�����߂��i���߂�����ꂽ�j�B

�@�ނ͈�_�����G�W�v�g���C�N�i�g���̑��z�_�A�e���M����n�܂����Ƃ���B�C�N�i�g���̐������̓A�����z�e�v�l���A�ʖ��A�N�G���A�e���Ƃ����B���炭��Ƃ���Ă������A�c�^���J�[�����̕��Ƃ����B�c�^���J�[�����͓����c�^���J�[�g���Ƃ������O�������B�A�g���_�̖��������Ɉ��p����Ă���B���C�N�i�g���̎��S��A�G�W�v�g�̓A�����_�𒆐S�Ƃ��鑽�_���ɖ߂����B�c�^���J�[�g���̓c�^���J�[�����Ɩ��O�����߂��i���߂�����ꂽ�j�B

�@�t���C�g�̐��́A���[�Z���C�N�i�g���̑��q�������������Ƃ����B���[�Z�����_���l�ł͂Ȃ��\�����������Ă���B�C�N�i�g���̎��S��A���_���ɖ߂����G�W�v�g�Ɏ��]���A���_�����O�Ɉ�_�����������B�ނ̏�������p����B

�@�c�ނ̓��_���������_�̑I���ł��邱�Ƃ�ۏ��Ĕނ�̎����̔O�����߁A�ޓ��ʂ��A�ނ�ɑ��������痣�E���邱�Ƃ��`���Â����B�i�����j���_���l��n�������̂̓��[�Z�Ƃ����Ƃ̒j�ł������A�Ɗ����Č����Ă��悩�낤�Ǝv���B���_�������́A���̋��x�Ȑ����͂��A�܂������ɁA�̂���g�Ɏ��܂��Ȃ��g�Ɏ����Ă�����͂̓G���S�̂قƂ�ǂ��ׂĂ��A���[�Z�Ƃ����j����Ƃ����̂��B

�@�����ăt���C�g�́A�C�N�i�g���̈�_�����u�������ꂽ���ۉ��̍��݂ւ̔��𐬂��������v�ƌ����A�L���X�g�����A�u���e�̏@���v����u���q�̏@���v�ɕϖe�������ƂŁu���_�������o��߂����_���̍��݂��ێ��ł��Ȃ������v�Ɛ�̂Ă�B

�@�u�}�^�C�������v�̖`���́A�A�u���n���Ɏn�܂�C�G�X�Ɏ��錌����Ԃ�B�u���J�������v��3�͂ł͋t�ɃC�G�X����k���ăA�_���Ɏ��錌����������Ă���B���̌����̂Ȃ��ɁA���[�Z�͊܂܂�Ă��Ȃ��B�A�u���n���̌n���ł͂Ȃ��a���҂������ƍl������ޘb�����A�Ђ���Ƃ�����t���C�g�̂����ʂ�A���_���l�ł͂Ȃ������̂�������Ȃ��B��������h����́A����n���Ȃƈ�ɕt����邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ����c�B

�@�ŏ�����������ɂ����Ƃ��A�����ł��������厖�Ȃ̂��Ɗ�قɊ������B�V�c�ƂɎ��Ă���Ǝv�����B�V�c�Ƃ́A26��p�̂ɋ^�O�͂�����̂́A�_���Ɏn�܂�ߘa�Ɏ���܂ŁA���X�ƈ�̌������ێ�����Ă����B

�@���_�_�҂̎v�l�͂܂��Ƃɉ��˂ł���B�}��������ٍ��m�Őg���������̂ł���A�A�u���n�����畃���Z�t�܂łȂ��錌���́A�C�G�X�ɓ`���Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�����ɖ����͂Ȃ��̂��B����ɂ���Đg���������̂�����A�_�̎q�Ȃ̂��ƌ��������܂ł����A�����ł���A�t�Ɍ������~�X�L�^����K�v�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B

�@���_�_�҂̎v�l�͂܂��Ƃɉ��˂ł���B�}��������ٍ��m�Őg���������̂ł���A�A�u���n�����畃���Z�t�܂łȂ��錌���́A�C�G�X�ɓ`���Ȃ������̂ł͂Ȃ����B�����ɖ����͂Ȃ��̂��B����ɂ���Đg���������̂�����A�_�̎q�Ȃ̂��ƌ��������܂ł����A�����ł���A�t�Ɍ������~�X�L�^����K�v�͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B

�@�ȏ�́A�����Đ������Ȃ߂悤�Ə������킯�ł͂Ȃ��B�_�b���Ƃ����炩�ɎƂ߂Ă����悢�b�ł���B�����Ɏg���Ă��錾�t�͐��E�ŌÂƂ����킯�ł͂Ȃ��B���̂��Ƃ͂��łɏؖ�����Ă���B���������E�ɂ́A�����͐_�̌��t�ňꌾ�����͂Ȃ��Ƃ��鋶�M�҂����Ȃ��Ȃ��B�A�����J�̃o�C�u���E�x���g�ƌĂ��암���B�ɂ��̌X���������B�f��u���̈�Y�v�i1960�N�j�́A�i���_�����������Z���t���߂���ٔ���`�����B���̎����́A��Ƀ����L�[�ٔ��ƌĂꂽ�B�ḗu���ɂāv�̃X�^�����[�E�N���C�}�[�B�f��̑�́A�u⼌��v�c���̂�̉Ƃ����邵�ނ���͕̂������ď��L�Ƃ���i11�F29�j������p����Ă���B

�@�u�b�V���i�q�j�哝�̂̓N���G�[�V���j�Y�����w�Z�ŋ����Ă͂ǂ����Ɣ��������B������Y�Ƃ����哝�̂������B�l�Ԃ͐_�ɂ���đn��ꂽ�Ƃ���N���G�[�V���j�Y���́A�C���e���W�F���g�E�f�U�C���Ɠ��Ӌ`�ƍl���Ă����B�i���_�̔ے�ł���B

�@�C�X�������k�ɂ����M�҂�����B2015�N1���p���ŁA���n���}�h�̕��h����f�ڂ����V�������[�E�G�u�h���̕ҏW���A��ƂȂ�12�l���E���ꂽ�B���{�ł͂��łɖY�ꋎ���Ă��邪�A�T���}���E���V���f�B�u�����̎��v�̖|��ҁi�\����j���A1991�N�ɎE�Q����Ă���B�Ɛl�͕߂܂��Ă��Ȃ��B���l�̏@���S��`�����ׂ��ł͂Ȃ����A�E�l�Ȃǂ͋��C�̍����ł���B

�@�����āA�v�[�`���哝�̂�g�����v�哝�̂ȂǁA�ƂĂ��h�i�ȐM�҂Ƃ͎v���Ȃ��悤�Ȑl�����A�����̎x���邽�߂����̖ړI�ŁA�M�S�[�����ȑԓx��������̂ɂ������̑���v��������B

�\�������̉b�q

�@�u�I���v��u���u���v�ɂ́A�\�������������ɉb�q�ɖ����Ă��������~�X�q�ׂ��Ă���B�����A��̓I�ȗ�͑剪�ق����炢�����Ȃ��B

�@�\�������̉b�q��m��ɂ́u�`���̏��v��ǂނׂ��Ȃ̂��낤�B�����̈�ʓI�Ȕz��ł́A�u⼌��v�u�`���̏��v�u��́v�̏������A��������\���������������Ƃ����B���e���珇����ǂ��ƁA�N���Ɂu��́v�ň����r���A�s�N���ɒq�b�̏��u⼌��v���܂Ƃ߁A�ӔN�ɁA���ׂĂ͋��Ɓu�`���̏��v�������c�����A�Ǝv����B

�@�u��́v�́A�j���̗��̉̂ł���A�����̂Ȃ��ł����X�^�j��ƌ�����B�����ً��k�ɂƂ��ẮA�ق��ƐS�a�ޏ͂ł�����B�u⼌��v�͏@�����炵���i�������ԁB�s�M�S�҂����Ƃ���͂ł���B

�@�u�`���̏��v�͍ŋ߁u�R�w���g�̌��t�v�Ƃ���邱�Ƃ������B�R�w���g�Ƃ́u�W�߂�ҁv���Ӗ�����B�ŏ����̏͂�ǂƂ��A�����̋����ɂ悭���Ă��ċ��������Ƃ��v���o���B

�@�c�_�r�f�̎q�G���T�����̉��`���҂̌��t�B�`���Ҍ�����̋�A��̋�Ȃ�ƁA�s�ċ�Ȃ�A���̉��ɐl�̘J���Ĉׂ��Ƃ���̏��̓���͂��̐g�ɉ��̉v�������B���͋��萢�͗���B�n�͉i�v�ɑ��Ȃ�B���͏o�œ��͓��薒���̏o�ł����ɚb���䂭�Ȃ�i1�F1-5�j�B�c���̉��ɂ͐V�����҂��炴��Ȃ�i1�F9�j�B�c��S��ᶂ��Ēq�b��m���Ƃ��A���ςƋ�s��m���Ƃ����肵���A�����܂�����߂炤��@���Ȃ������B�v�q�b������Ε��������B�m���𑝂��҂͗J���𑝂��i1�F17-18�j�B�c�����Ɏ�����A���ʂ�Ɏ�����A�A����Ɏ�����i3�F2�j�B�c��͗P���鐶�҂������Ɏ��ɂ��鎀�҂����čK�Ȃ�Ƃ��B�܂����̓�҂����K�Ȃ�͖������ɂ��炸���ē��̉��ɍs���鈫����������҂Ȃ�i4�F2-3�j�B�c����D�ގ҂͋�ɖO�����Ɩ����B�L�x�Ȃ�Ƃ��D�ގ҂͓���Ƃ��날�炸�A���܂���Ȃ�i5�F10�j�B�c�l�̚施��N�ɔ{����Ƃ�������ւ��ɂ͂��炸�B�F�ꏊ�ɉ����ɂ��炸��i6�F6�j�B�c�O���̌��_����ċ��������Ƒ����B�R��ǐl�ɉ��̉v������i6�F11�j�B�c����̉��ɋ�Ȃ鎖�̂����Ȃ�����ς���B�����`�l�ɂ��Ĉ��l�̑����ׂ����ɑ����҂���B���l�ɂ��ċ`�l�̑����ׂ����ɑ����҂���B������营���܂���Ȃ�i8�F14�j�B�c����̉��Ɉ�̊��������������B���͌N������҂�肢�Â�ߌ�Ɏ�����B���Ȃ킿�����Ȃ�ҍ����ʂɒu����M���Ҕڂ����ɍ���i10�F5-6�j�B�c�����Đo�͖{�̔@���ɓy�ɋA��썰�͂�������_�ɂ�����ׂ��B�`���҉]���A��̋�Ȃ邩�ȊF��Ȃ�i12�F7-8�j�B

�@�u�`���̏��v���{���Ƀ\�������ɂ���ď����ꂽ���̂��ǂ����Ƌ^�������҂����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B�\���������������Ƃ���A���悻�O10���I���̒���Ƃ������ƂɂȂ�B�٘_�����邱�Ƃ�F�߂������ŁA��͂肱�̏͂̓\�������̔ӔN�̎v���������\���Ă���Ǝv�������B

�@�����ɐS���ӂ����N���A���~�ɓM�ꂽ�s�N�����o�āA�[���}�����ɐZ���ꂽ�ނ̘V�N���Ɏv����y����B�\�������قǂ̌��҂ɂȂ�ƁA�����^���ɓ��B�����Ǝv���Ă��A���̓��ɂ͋^�������������Ƃ��낤�B���̌J��Ԃ������ƔނɒQ���������̂ł͂Ȃ����낤���B�^���_�Ɋׂ����悤�ɂ��v����B

�@�����u�`���̏��v�́u��v�́A�����̐����u��v�Ƃ͔����ɈႤ�悤�ȋC������B�u��v�̉p���

vanity �ƂȂ��Ă���B�ʎ�S�o�́u��v�� emptiness �Ɩ��̂���Ԃ̂悤�ł���B��͋�ł��A�u�`���̏��v�́u��v�́A�_�̂Ȃ��l���́u��v���ƌ����Ă���悤�Ɏv���B����͍ŏI12�͂̌��тɂ���c���̑S铂̋A���鏊���ׂ��A�]���_���ꂻ�̐��������B���͏��̐l�̖{������B�_�͈�̍s�ׂȂ�тɈ�̉B�ꂽ�鎖��P���Ƃ��ɐR�����܂��Ȃ�i13-14�j�B����́A�͂����ɓ������ĂƂ��Ă����M�����Ƃ͎v���Ȃ��B��͂�A�����́u��v�Ƃ͈قȂ�B

�@�ŋ߂̌����������悤�ɁA�\���������̐l�������c�������̂ł͂Ȃ���������Ȃ��B�������A�u⼌��v�����̂ɂ����l�����́u�`���̏��v���������Ƒz�肷��ƁA��w�l���̋������ɐg���ꂻ���Ȏv���Ɏ���B�����āu�`���̏��v�����邱�Ƃɂ���āA�\�������Ƃ����l�́A�l�ԂƂ��Ă̎コ���܂߂����݂������ł���悤�Ɏv���B

�V��̔��

�@���_�����̎w���҂����́A���̋������L�߂悤�ƈӐ}�������Ƃ͂Ȃ��B�����܂ł��ꖯ���̏@���ŗǂ��Ƃ����B�I�ꂽ���͂����݂̂Ƃ����ϔO�ɌŎ������B���_�����ł͋~����͂܂�����Ă��Ȃ��B

�@�L���X�g���́A���_��������o�����Ȃ���z���ɔM�S�������B�y�e����p�E�������[�}�ɑ_�����߂��Ƃ��A����͐��E�@���ւ̑����ƂȂ����B�����A���[�}�͐��E�̒��S�������B�C���h�⒆���͓Ǝ��̕������������Ă������A�G���T�������猩������͉����ً��������B

�@�ȉ��́A���_�_�҂̎����ł���B

�@�ȉ��́A���_�_�҂̎����ł���B

�@�\��g�k�̂����A��Ԃ̃C���e�����������_�́A�C�G�X���~���傾�ƐM���Ă����B�G���T�����̐_�a���珤�l������ǂ��o�����Ƃ��A�_�̍������������Ɗ��삵���B�Ƃ��낪�C�G�X�́A���Ɋ��҂���s�����N�����Ȃ��B���]�����ނ́A�C�G�X���������Ƃ���B�ߕ߂���A�ٔ��ɂ�������悤�Ȃ��ƂɂȂ�A�_��������_�j����̂ł͂Ȃ����A�_�̎q�Ƃ��Đ^�̈Ќ�������̂ł͂Ȃ����A�Ɗ��҂����B�ނ͋��30���Ŗ������A�C�G�X��ߕ߂������B�Ƃ��낪�C�G�X�͈�ؒ�R�����A�\���˂ɉ˂���ꂽ�B���_�͐�]���A��݂𓊂��̂āA���݂��Ď��B

�@�y�e�����͂��߂Ƃ���g�k�������A���_���l�A�C�G�X�������������܂Ŋ�Ղ��N����Ɗ��҂��Ă����B�����������N���Ȃ������B�������A��������V�����@�����A���_�����̐���z���Ēa�������B

�@���߂������C�G�X�̎��Ƃ����T�O����b�ƂȂ�B���V�A��������ߋ��ɑk���Ď�ٍ��m�A�a���A�O���m�Ȃǂ̈�A�̐_�b���n�肾���ꂽ�B�����͂����炭�A�C�G�X�̎����ǂ̂悤�ɉ��߂��A�M�k�����ɂǂ��������邩�Ƃ����Ƃ��납��n�܂����ɈႢ�Ȃ��B�_�i������A�s�����ȏ������ق����V��������K�v�Ƃ��Ȃ��B

�@���߂������C�G�X�̎��Ƃ����T�O����b�ƂȂ�B���V�A��������ߋ��ɑk���Ď�ٍ��m�A�a���A�O���m�Ȃǂ̈�A�̐_�b���n�肾���ꂽ�B�����͂����炭�A�C�G�X�̎����ǂ̂悤�ɉ��߂��A�M�k�����ɂǂ��������邩�Ƃ����Ƃ��납��n�܂����ɈႢ�Ȃ��B�_�i������A�s�����ȏ������ق����V��������K�v�Ƃ��Ȃ��B

�@�����炭�A�g�k�������܂��ŏ��ɂ������Ƃ́A����̂Ȃ�����A�C�G�X�̎�������ł��镶�͂�T���o�����Ƃł͂Ȃ��������낤���B�R��̐��P���玀�Ɏ���܂ŁA�C�G�X�̋����ƍs�����A���ׂĐ_��������ꂽ�̎����������Ɛ�������K�v���������B

�@�~����Ƃ����C���[�W���炷��A�ނ��ق��҂�����葁������ł͍���B���𗝗R�Â���K�v��������B�C�G�X���~����Ɛ_��������A���Ƃł������͂��B����ɂ̓��_�������琔�i�̔�K�v�ƂȂ�B�c���ꂽ�g�k��������L�҂����͂���������ɐ����������A�Ɛ��@����B�s�h�̂�����͊ÂĎ�B

�@�߉ނ�E�q���l�A�C�G�X�ɂ����炪�����c�������̂͂Ȃ��B�ނ�̎���A��q�������W�܂��Ďt�̌��t��Ҏ[�����B���ꂪ�}�^�C�A�}���R�A���J�A���n�l�̕������ƂȂ����B�z��������`����g�k�s�`�A�Ō�ɗa���߂������n�l�َ��^�������ĐV��̌`���ł܂����B

�@�L���X�g�������E�@���Ɏ������ő�̍v���҂̓p�E���ł���B�ނ̓C�G�X�̒���q�ł͂Ȃ��B�ނ��딗�Q���鑤�ɂ����l���ł���B�g���R�̃^���\�X�̗T���ȉƂɐ��܂�A�M�S�ȃ��_�����k�������B���[�}�̎s���������G���[�g�ł��������B�ނ̓G���T��������_�}�X�J�X�������r��ŁA���Ɍ�����A�ӖڂƂȂ����B�u�g�k�s�`�v�ɏ]���i�����ł̓w�u���C��T�E���ƂȂ��Ă���j�B

�@�L���X�g�������E�@���Ɏ������ő�̍v���҂̓p�E���ł���B�ނ̓C�G�X�̒���q�ł͂Ȃ��B�ނ��딗�Q���鑤�ɂ����l���ł���B�g���R�̃^���\�X�̗T���ȉƂɐ��܂�A�M�S�ȃ��_�����k�������B���[�}�̎s���������G���[�g�ł��������B�ނ̓G���T��������_�}�X�J�X�������r��ŁA���Ɍ�����A�ӖڂƂȂ����B�u�g�k�s�`�v�ɏ]���i�����ł̓w�u���C��T�E���ƂȂ��Ă���j�B

�@�c����n�ɓ|��āu�T�E���A�T�E���A������𔗊Q���邩�v�Ƃ������������B�ނ����u���A�Ȃ͒N���v�B�������܂��u���͓������Q����C�G�X�Ȃ�v�i9�F4-5�j�B

�@�C�G�X�́A�M�҃A�i�j�A�ɁA�p�E���̂��Ƃ֍s�����ނ̏�ɒu���A�Ɩ�����B�A�i�j�A�́u�p�E���͔��Q�҂Ȃ̂ɂȂ�������̂��v�Ɩ₤�B�C�G�X�́A�������I�킾�Ɠ�����B�A�i�j�A���p�E���̏�Ɏ��u���Ɣނ̊�j����̂悤�Ȃ��̂������čĂь�����悤�ɂȂ����B��S�����p�E���͐�����A�M�S�ȕz���҂ƂȂ�B

�@�u�g�k�s�`�v��ǂތ���A�p�E���͏d�v�l���Ƃ��Ă������ɕz���ɐ�O�����悤�Ɍ����邪�A�y�e����ق��̒�q�����Ƃ̊W�͂��Ȃ������̂��������ɈႢ�Ȃ��B�y�e���ɂ̓C�G�X�̈�Ԓ�q���Ƃ����ւ肪����B�C�G�X���璼�ږ�����ꂽ�Ǝ咣����p�E�����A�ق��̒���q�����������ȒP�ɒ��Ԃɓ��ꂽ�Ƃ͎v���Ȃ��B�K�R�I�ɔނ̓A�i�g���A�A�M���V�A�A���[�}�ւƕz�����邱�ƂɂȂ�B���̌��ʂ��ꉞ�̐��ʂ��グ�A����q����������Ɉ�ڂ�u����������Ȃ��Ȃ����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����B

�@�p�E���ƃo���i�o���ŏ��̕z���������I���A�G���T�����ɖ߂����Ƃ���ő���ڂ̎g�k��c���J�����B�o���i�o�̓p�E���̋����ɋ����A�����𓊂��ď��������ݗ������L�͎҂ł���B�g�k��c�Ŗ��ƂȂ����̂́A���_�������L�̊���ł���B�ٖM�l�֕z������ɓ������āA����̗L������Q�ƂȂ����B�p�E���́A�M�҂ƂȂ�̂Ɋ���͕K�v�Ȃ��Ƃ��闧��ł���B�ĂсA�u�g�k�s�`�v����p�E���̌��t�����p����B

�@�p�E���ƃo���i�o���ŏ��̕z���������I���A�G���T�����ɖ߂����Ƃ���ő���ڂ̎g�k��c���J�����B�o���i�o�̓p�E���̋����ɋ����A�����𓊂��ď��������ݗ������L�͎҂ł���B�g�k��c�Ŗ��ƂȂ����̂́A���_�������L�̊���ł���B�ٖM�l�֕z������ɓ������āA����̗L������Q�ƂȂ����B�p�E���́A�M�҂ƂȂ�̂Ɋ���͕K�v�Ȃ��Ƃ��闧��ł���B�ĂсA�u�g�k�s�`�v����p�E���̌��t�����p����B

�@�c�u�Z�킽����A����̒m�邲�Ƃ��A�v�����O�ɐ_�́A�Ȃ�̒������I�сA�킪�����ٖM�l�ɕ����̌��t�����A�V��M�����߂�Ƃ�������B�l�̐S��m�肽�܂��_�́A���Ɠ������A�ޓ��ɂ������^����暂��Ȃ��A���M�ɂ��Ĕނ�̐S������߁A���Ɣނ�Ƃ̊ԂɊu��u�����킴�肫�B�i�����j���̋~������ނ�Ƌς�����C�G�X�̉��b�ɗR�邱�Ƃ����͐M���v�i15�F7-11�j�B

�@�ނ̗͋������t�ɉ�O�͒��ق����ƋL����Ă���B����̎g�k��c��49�N�̂��Ƃ������B

�@���_���l�L���X�g���k�ƁA�ٖM�l�L���X�g���k�Ƃ̘_���͂��̌���������B�������A70�N�̃G���T�����ח��ȗ��A�g�k�����̊����͍��O�ٖ̈M�l�����ւƔ�d���ڂ��čs�����B

�@���_�_�҂Ƃ��ẮA�C�X���G���Ƃ��������̈ꏬ���̗��j���A�����������E�̗��j�ł��邩�̂悤�ɍ��o���������p�Ɋ��Q����B���p�ƌ����Ă͐��E�@���Ɏ��炾�Ƃ���A���ƌ����Ă������B

�@�o�`�J���̋��c��������T���E�s�G�g���吹���́A�c�u��͂܂����ɍ����A���̓y�e���Ȃ�A�䂱�̔ւ̏�ɉ䂪��������Ă�B�i�����j���V���̌�����ɗ^����i�u�}�^�C�������v16�F18-19�j�A�Ƃ����C�G�X�̌��t�Ɋ�Â��B�y�e���̋���ł���B���̐����̑O�ɁA�V���̌������y�e���ƁA������p�E���́A��̒����������Ă���B�L���X�g�������E�@���ƂȂ�ߒ��ŁA�p�E���̉ʂ����������������ɑ傫�����������A�����̔z�u��������Ă���B

������^

�@�����ւ̋^�O�������Ă��܂������A�����͂܂��Ƃɖ��͂ɖ����Ă���B���Z����A���ꋳ�t���u�������w�𗝉����悤�Ǝv���Ȃ�A������ǂ�ł����ׂ��c�v�ƌ������B�Ö{���Ŕ������������A���܂��苖�ɂ���B��݂����ɓǂ݂͂��߂����̂́A�����肱�������B�}�b�͏d�����邵�A��b���o�Ă��邽�тɋ^���������B������u�T���v�̂ł���B

�@�����ւ̋^�O�������Ă��܂������A�����͂܂��Ƃɖ��͂ɖ����Ă���B���Z����A���ꋳ�t���u�������w�𗝉����悤�Ǝv���Ȃ�A������ǂ�ł����ׂ��c�v�ƌ������B�Ö{���Ŕ������������A���܂��苖�ɂ���B��݂����ɓǂ݂͂��߂����̂́A�����肱�������B�}�b�͏d�����邵�A��b���o�Ă��邽�тɋ^���������B������u�T���v�̂ł���B

�@�����ɂ́A�A�u���n�����䂪�q�C�T�N���E���Ɩ�����ꂽ��i�u�n���L�v22�́j�A�`�l���u���������Ȃ���������i�u���u�L�v�j�ȂǁA���܂ł���̕�����Ȃ��͂����X����B����ł��A��g�Ƃ��ēǂ߂A�ւƃG�o�i�C�u�j�̒q�b�̉ʎ���m�A�̕��D�A�o�x���̓��ȂǁA�����ɕx�ޑ}�b������B�l�тƂ��o�x���̓������Ă悤�Ƃ���O�܂ł́c�S�n�͈�̌����̉��݂̂Ȃ肫�i�u�n���L�v11�F1�j�Ƃ���B����������ƁA�o�x���̓����Ăэ�肩�˂Ȃ��l�ނ̈�l�Ƃ��āA�@�������Ђ��ς����ꂽ�悤�ȋC���ɂȂ�B

�@�_�Ƃ����T�O�ɂ��ċ����[���\��������B���[�Z�����_���̖����~���Ɛ_�ɖ�����ꂽ�Ƃ��A�_�ɖ₢������B�C�X���G���̐l�X�����ɁA�_�̖��͉��Ƃ������Ɩ₤���Ƃ��A�ǂ�������悢���ƁB�_�G�z�o�͓�����B�c�w��͗L��č݂�҂Ȃ�B���������܂�����́A�������C�X���G���̎q���ɂ����ׂ��B��L�Ƃ����ҁA����Ȃ�Ɍ��킵���܂��x�Ɓi�u�o�G�W�v�g�L�v3�F14�j�B�u���n�l�َ��^�v�ɂ́c�����܂��A�̂��܂��A�カ���苋����Ȃ�S�\�̐_���������w��̓A���p�Ȃ�A�I���K�Ȃ�x�i1�F8�j�Ƃ���B�_�́u�L��č݂�ҁv�ɂ��āu���߂ł���I��v���ƌ����Ƃ��Ă���B

�@���{�ɂ͕������痈���i���⌿�����X����B�����ɂ������ɗR���������t�����X����B���̐��͓��{�ȏゾ�낤�B�����l�̖��O���A�����͐����ɗR�����Ă���B

�@���f���ꂽ���t�������A�˂Ă݂�B

�@�_�A������ƌ������܂�����Ό����肫�i�u�n���L�v1�F3�j�͐_�b�̎n�܂�̌��t�Ƃ��ė͋����B�����Ă��̌��t�́A�V��u���n�l�������v�`���́A�c�����Ɍ�����A���͐_�Ƙ�ɂ���A���͐_�Ȃ肫�B���̌��͑����ɐ_�ƂƂ��ɍ݂�A�݂̕�����ɗR��Đ���A���肽�镨�Ɉ�Ƃ��ĔV�ɂ��Ő��肽��͂Ȃ��B�V�ɐ�������B���̐����͐l�̌��Ȃ肫�B���͈ÈłɏƂ�B�����ĈÍ��͔V����炴�肫�i1�F1-5�j�B�ւƂȂ���B�����Ɏg���錾

Word �́A�M���V�A�ꐹ���� Logos �̉p�Ƃ����i�u�p�ꐹ���̌��t�v�D�ˉp�v�A��g�V���j�B�P�Ȃ錾��ł͂Ȃ��A�����̈Ӗ������B���{�ɂ�����Ƃ����\��������B�������ɐl�ԂƂ��Ă̗����́A���t����Ƃ��납��n�܂����̂�������Ȃ��B�����āA�u���n�l�������v�ɂ������̓C�G�X�̓������������Ă���B

�@�_�A������ƌ������܂�����Ό����肫�i�u�n���L�v1�F3�j�͐_�b�̎n�܂�̌��t�Ƃ��ė͋����B�����Ă��̌��t�́A�V��u���n�l�������v�`���́A�c�����Ɍ�����A���͐_�Ƙ�ɂ���A���͐_�Ȃ肫�B���̌��͑����ɐ_�ƂƂ��ɍ݂�A�݂̕�����ɗR��Đ���A���肽�镨�Ɉ�Ƃ��ĔV�ɂ��Ő��肽��͂Ȃ��B�V�ɐ�������B���̐����͐l�̌��Ȃ肫�B���͈ÈłɏƂ�B�����ĈÍ��͔V����炴�肫�i1�F1-5�j�B�ւƂȂ���B�����Ɏg���錾

Word �́A�M���V�A�ꐹ���� Logos �̉p�Ƃ����i�u�p�ꐹ���̌��t�v�D�ˉp�v�A��g�V���j�B�P�Ȃ錾��ł͂Ȃ��A�����̈Ӗ������B���{�ɂ�����Ƃ����\��������B�������ɐl�ԂƂ��Ă̗����́A���t����Ƃ��납��n�܂����̂�������Ȃ��B�����āA�u���n�l�������v�ɂ������̓C�G�X�̓������������Ă���B

�@���͐o�Ȃ�ΐo�ɋA��ׂ��i�u�n���L�v3�F19�j�́A�_���A�_����y����n�������ƂɗR�����A�u���u�L�v�́c�䗇�ɂĕ�̑ق��o����B�����ɂĔޏ��ɋA���i1�F21�j�B�ɑΉ�����B

�@�V��̃C�G�X�̌��t�͐[���Ŕ������B�Ƃ��ɒp�������ė������ނ��Ƃ�����B�������A�}�l�̓����ŁA����Ȏꏟ�Ȏv���������Y��Ă��܂��̂����c�B

�@�����}�f�Ȏ��́A�������q��栂���A�S�C�̂����̈�C�̖�����r�̔�g���A�܂��悭�����ł��Ă��Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ǝ��⎩�����Ă���B

�@��̕S���͔@���ɂ��Ĉ�����v���A�J�����A�a������Ȃ�B�R��lj����ɍ����A�h���ɂ߂���\���������ɁA���̕������̉Ԃ̈�ɂ��y�����肫�i�u�}�^�C�������v6�F28-29�j�B����v������B�������A���炸�A�[�����q���Ȃ��B�R��ɐ_�͔V��{�������i�u���J�������v12�F24�j�B�ς͌�����A��̒��͚˂���A�R��ǐl�̎q�͖����鏊�Ȃ��i�u�}�^�C�������v8�F20�j�A�Ȃǂ͓��A���������ɔ�g�Ƃ��ėp���Ă���B

�@�Ȃ�̒��A�߂Ȃ��҂܂��āi�u���n�l�������v8�F7�j�A�͌������B����J�C�U���̕��̓J�C�U���ɁA�_�̕��͐_�ɔ[�߂�i�u�}�^�C�������v22�F21�j�A�͐��Ƒ��̌��E�������Ė����ł���B

�@���߂�A�R��Η^������B�q�˂�A����Ό��o����B���@���A����ΊJ�����i�u�}�^�C�������v7�F7�j�A�͈ӋC�j�r�����Ƃ��̎x���ƂȂ�B

�@���ׂČ����Ƃ�҂͌��ɂĖS�Ԃ�Ȃ�i�u�}�^�C�������v26�F52�j�A�͐��̌��͎҂������ׂĂɑ��肽���B

�@�D�ꂽ�@���ɂ͂ǂ������ʂ������̂�����B�������������łЂ��ƁA�R��Ζ}�Đl�Ɉׂ���Ǝv�����Ƃ́A�l�ɂ������̔@������i�u�}�^�C�������v7�F12�A�u���J�������v6�F31�j�A���w���ƋL�ڂ���Ă���B���̂��悻�ܕS�N�O�A�E�q�́A�Ȃ̗~�����鏊�͐l�Ɏ{�����Ɩ܂�i�u�_��V�߁v�畣12�A�F��N�l��A�u�k�Њw�p���Ɂj�ƌ������B

�@�l�������̉E�̖j�������A������������i�u�}�^�C�������v5�F39�A�u���J�������v6�F29�j�͎ߑ��́A���݂ɕ�ɉ��݂��ȂĂ����Ȃ�A���ɉ��݂̑��ނ��Ƃ��Ȃ��B���݂����ĂĂ������ށi�u�^���̌��t�_���}�p�_�v1�F5�A��������A��g���Ɂj��A�V�q�u�����o63�v�́A���݂ɕ���ɓ����ȂĂ��i�u�V�q�v���J����A�u�k�Њw�p���Ɂj�ɋ��ʂ���B�E�q�́A�����ȂĂ����ɕ�B�����Ȃĉ��݂ɕA�����Ȃē��ɕ��i�u�_��V�߁v����14�j�ƌ������B��҉F��N�l�́u���v�����������Ɖ����Ă���B���̖��Ɋւ������A�̑�ȏ펯�l�������E�q�ɂ́A�ߑ���V�q�قǂ̐ꖡ���Ȃ��B

�@�l�������̉E�̖j�������A������������i�u�}�^�C�������v5�F39�A�u���J�������v6�F29�j�͎ߑ��́A���݂ɕ�ɉ��݂��ȂĂ����Ȃ�A���ɉ��݂̑��ނ��Ƃ��Ȃ��B���݂����ĂĂ������ށi�u�^���̌��t�_���}�p�_�v1�F5�A��������A��g���Ɂj��A�V�q�u�����o63�v�́A���݂ɕ���ɓ����ȂĂ��i�u�V�q�v���J����A�u�k�Њw�p���Ɂj�ɋ��ʂ���B�E�q�́A�����ȂĂ����ɕ�B�����Ȃĉ��݂ɕA�����Ȃē��ɕ��i�u�_��V�߁v����14�j�ƌ������B��҉F��N�l�́u���v�����������Ɖ����Ă���B���̖��Ɋւ������A�̑�ȏ펯�l�������E�q�ɂ́A�ߑ���V�q�قǂ̐ꖡ���Ȃ��B

�@�V��ɖ�������̂́A�Ƃ��ɃC�G�X�̐l�ԂƂ��Ă̓�������������Ƃ���ɂ���B

�@�Ō�̔ӎ`���I�����C�G�X�́A�Q�b�Z�}�l�̉��ɒ�q�������c���A�Ƃ��ɐi��ŋF��B�ނ͎���̉^����\�m���Ă���B��q�����́A�C�G�X�̋ꂵ�݂��@���邱�ƂȂ��A������������Ă��܂��B�C�G�X�͋F��B�c�w�킪����A�������ׂ����̎�t������߂����点�����B����lj䂪�ӂ̘ԂɂƂɂ͂��炸�A��ӂ̂܂܂Ɉׂ������x�i�u�}�^�C�������v26�F39�j�B�u���J�������v�ɂ́A�c�C�G�X�߂ݔ���A���悢��ɋF�苋���A���͒n��ɗ��錌�̎��̔@���i22�F44�j�B�Ƃ���B

�@����ɕ������́A�\���˂Ɋ|����ꂽ�C�G�X�̍Ō�̌��t���L�^����B�c�O������A�C�G�X�吺�ɋ��тāw�G���A�G���A���}�A�T�o�N�^�j�x�ƌ��������B�킪�_�A�킪�_�A�Ȃ�������ċ������Ƃ̈ӂȂ�i�u�}�^�C�������v27�F46�j�B�u�}���R�������v�̋L�q���قړ��l�����A�u���J�������v�́A�c�w����A�킪������ɂ䂾�ʁx�z�������đ��₦���܂��i23�F46�j�A�ƊȌ��ɋL���݂̂ł���B�u���n�l�������v�́c�C�G�X�݂̎��̏I�肽���m��ā[�[�����̑S��������ׂɁ[�[�w��ꊉ���x�ƌ��������B�����Ɏ_���������̖�������킠��A���̕������̂ӂ��݂���C�Ȃ��q�\�v�ɒ����ăC�G�X�̌��ɍ������B�C�G�X���̕������������Č㌾�������B�w���L��ʁx�B���Ɏ������ė���킽�������i19�F28-30�j�A�ƋL�q����B�u�����̑S��������ׂɁv�̉ӏ��́A�u���сv22��19�́c�킪�͂͂��킫�ē���̂������̂��Ƃ��A�킪��͊{�ɂЂ�����B�Ȃ������̐o�ɂӂ���������c�ɗR������炵���B

�@����ɕ������́A�\���˂Ɋ|����ꂽ�C�G�X�̍Ō�̌��t���L�^����B�c�O������A�C�G�X�吺�ɋ��тāw�G���A�G���A���}�A�T�o�N�^�j�x�ƌ��������B�킪�_�A�킪�_�A�Ȃ�������ċ������Ƃ̈ӂȂ�i�u�}�^�C�������v27�F46�j�B�u�}���R�������v�̋L�q���قړ��l�����A�u���J�������v�́A�c�w����A�킪������ɂ䂾�ʁx�z�������đ��₦���܂��i23�F46�j�A�ƊȌ��ɋL���݂̂ł���B�u���n�l�������v�́c�C�G�X�݂̎��̏I�肽���m��ā[�[�����̑S��������ׂɁ[�[�w��ꊉ���x�ƌ��������B�����Ɏ_���������̖�������킠��A���̕������̂ӂ��݂���C�Ȃ��q�\�v�ɒ����ăC�G�X�̌��ɍ������B�C�G�X���̕������������Č㌾�������B�w���L��ʁx�B���Ɏ������ė���킽�������i19�F28-30�j�A�ƋL�q����B�u�����̑S��������ׂɁv�̉ӏ��́A�u���сv22��19�́c�킪�͂͂��킫�ē���̂������̂��Ƃ��A�킪��͊{�ɂЂ�����B�Ȃ������̐o�ɂӂ���������c�ɗR������炵���B

�@���_�_�҂Ƃ��ẮA�w��ꊉ���x�w�G���A�G���A���}�A�T�o�N�^�j�A�킪�_�A�킪�_�A�Ȃ�������ċ������x�w���L��ʁx�Ƃ��������ŃC�G�X�̓������悤�ȋC������B�����āw����A�킪������ɂ䂾�ʁx�̋L�q���Ȃ���A�������͏@�����Ƃ��Đ������Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���B�u�}�^�C�������v�́c�C�G�X�Ăё吺�ɌĂ��đ��₦���܂��i27�F50�j�A�Əq�ׁA�Ō�̌��t���ǂ̂悤�Ȃ��̂ł��������L���Ă��Ȃ��B

�@���̊��𗬂��āw���̎�t������߂����点�����x�ƋF��A�w�킪�_�A�킪�_�A�Ȃ�������ċ������x�Ƌ��ԃC�G�X�ɁA�킽���͐M�̂���Ȃ��ɊW�Ȃ��[����𐂂��B�����āA�����̌��t�́A�C�G�X�̐_�i����j�Q����̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���B���̕|��ɋ��ނ��ƂȂ��A������Ə����c�����������L�҂����ɂ��A���l�Ɏ�𐂂��B

�@���̊��𗬂��āw���̎�t������߂����点�����x�ƋF��A�w�킪�_�A�킪�_�A�Ȃ�������ċ������x�Ƌ��ԃC�G�X�ɁA�킽���͐M�̂���Ȃ��ɊW�Ȃ��[����𐂂��B�����āA�����̌��t�́A�C�G�X�̐_�i����j�Q����̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���B���̕|��ɋ��ނ��ƂȂ��A������Ə����c�����������L�҂����ɂ��A���l�Ɏ�𐂂��B

�@���̍��̍Ō�ɁA���n�l������������p����B�c����_�͂��̓Ǝq�������قǂɐ�������������B�i�����j�_���̎q�𐢂Ɍ��킵���܂���́A����R����ׂɂ��炸�A�ނɂ��Đ��̋~����ׂȂ�B�i3�F16-17�j�B

�@�L���X�g���M�҂ɂƂ��āA���̌��t�قǐS�̋Ր��ɐG�����̂͂Ȃ����낤�B�s�K�ɂ��āA���͂����ł͂Ȃ����B

���C�����A�i�O�E�n�}�f�B����

�@1947�N�A�܂��C�X���G���Ƃ������͒a�����Ă��Ȃ��B�r�����̃x�h�E�B���̏��N���A�Q�ꂩ��͂��ꂽ�q���M��T���Ă����B���C���ݖk�����̒f�R�̒��قǂɁA���A�̂悤�ȓ������������������B�q���M����������ł��Ȃ����ƁA���N�͏��𓊂����B�₪�����悤�ȉ��������B�R���悶�o���Ĕ`�������N�́A�����ƕ��f�Ă��̚�ɋ������B���C�����̔����͂��̂悤�ɁA�������߂��Č����B�Ă̏���������悤�Ƃ����s���l�����������Ƃ����ʂ̐�������B

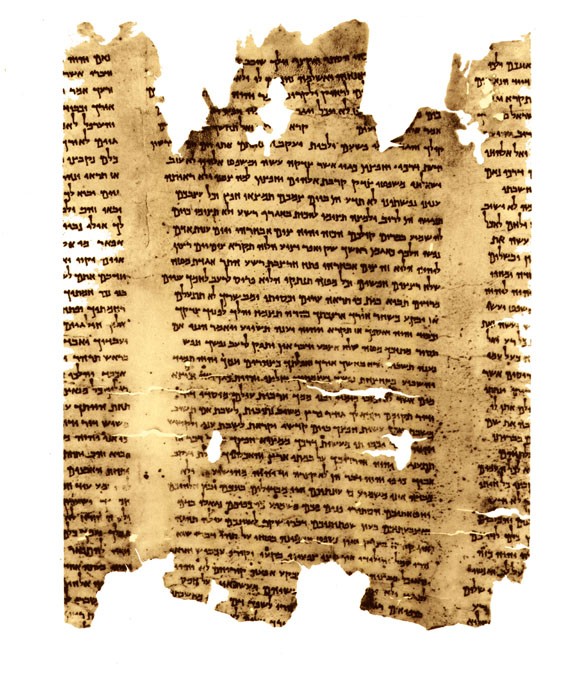

�@�������c���ꂽ���A�́A���v��11�ӏ��������B���@��Ƃ́A�C�X���G���Ɨ��ɔ��������푈�ɂ��т��ђ��f��]�V�Ȃ����ꂽ���A���܃C�X���G�������قɕۑ��W������Ă���B

�@�����̂قƂ�ǂ͗r�玆�ŁA�G��{���{���ɂȂ�قNJ������Ă����B���݃K���X�ɋ��܂�ĕۑ�����Ă��邪�A�܂��J���s�\�Ȃ��̂�����B���̊����ɂȂ������̂́A�_�����Ђǂ��A�̂�����Ő��ď��Ђɕ����čL�����Ƃ����B

�@���_�����ɂ͖ʔ������K���������B�Â��Ďg���Ȃ��Ȃ����ʖ{�́A�葱����Ŕp������Ă����B���̂��ߌÂ�����̎ʖ{�͑��݂��Ȃ��B�K���ɂ��āA�V�����ʖ{�����ꍇ�A�����ċL���ɗ����ď�����Ă͂Ȃ炸�A�K�����ƂȂ�ʖ{�̒ʂ�ɏ������Ƃƒ�߂��Ă����B

�@���̂��ߌ��ݎg���Ă��鋌�����A���ƂȂ�ʖ{�͈ӊO�ƐV�����B10���I�̎ʖ{�u�}�\���{���v�ł���B�}�\���Ƃ̓w�u���C��Łu�`���̓`�B�v���Ӗ�����iWikipedia�j�B

�@1902�N�AW�DL�D�i�b�V���i�����l�Êw����鏑�j���A�G�W�v�g�ŌÕ�������ꖇ�̃p�s���X���w�������B����͌�2���I���ɏ����ꂽ�����ʖ{�̒f�Ђ������B��Ƀi�b�V���E�p�s���X�ƌĂ��悤�ɂȂ�B��������̓w�u���C����24�s�̒f�Ђɉ߂��Ȃ��B

�@���̂悤�Ȕw�i��m��ƁA�I���O��ɏ����ꂽ�Ƃ���鎀�C�����̔������A�����ɑ傫�Ȕ������ĂыN���������z���ɓ�Ȃ��B

�@�������ꂽ���C�����̑啔���́A�}�\���{���̓`���ɑ����Ă����B10���I�̎ʖ{���A�I���O��̎��C�����ɂ���ė����ꂽ���ƂɂȂ�B����͓����ɁA�ʖ{���X�V����ۂ̊��K�������Ɏ���Ă������Ƃ������Ă����B�����ɔ[�߂��Ă��Ȃ��@���I�����̑��݂́A���T�Ҏ[���������������Ƃ��������Ă���B����ɋ����[���̂́A�������ɔ[�߂ĕۊǂ�������ȏ@�������̂̊����L�^�A������A70�N�̐_�a����ȑO�̂��̂��܂܂�Ă������Ƃł���B�C�G�X�Ǝg�k�����̊������A������x���@��������̂ł��������B

�@�m�������@���g�D�ɂƂ��āA�V���������͂Ƃ����荢�f�������B���`�̕ύX��]�V�Ȃ������\��������B�������V���ƃC�X���G���͊��}���ׂ������ƂƂ炦���B����̃A�C�f���e�B�e�B�[���������A�����ӎ������g�ł���ƍl�����̂ł���B����ȏ@�������̂̊����L�^�́A�C�X���G���ɂƂ��āA�����͂����Ă������Ė��f�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B�������A�o�`�J���̋��c���ɂƂ��āA�ʂ����Ċ��}���ׂ����̂��������낤���B

�@�C�X���G�������ق̊O�ς́A�������ꂽ����̊W���C���[�W�����ʂ˂��^�����Ă���B�O��ɂ�50����1�ɏk�����ꂽ���_�a����̃G���T�����̐��I�Ȗ͌^���W������Ă���B

�@�C�X���G�������ق̊O�ς́A�������ꂽ����̊W���C���[�W�����ʂ˂��^�����Ă���B�O��ɂ�50����1�ɏk�����ꂽ���_�a����̃G���T�����̐��I�Ȗ͌^���W������Ă���B

�@���������C�y�́A�Ñ�̈�Ղ╶�������ɂ܂Ŏc���Ă����B1945�N�A�G�W�v�g�̃i�O�E�n�}�f�B���ŁA�A���u�l�_�v���y���������@��o�����B��ɂ͔�ŒԂ���ꂽ�R�f�b�N�X�i���q��̎ʖ{�j��12����8���̒f�Ђ������Ă����B�������ꂽ�������Ƃ��ăi�O�E�n�}�f�B�����Ƃ����B�����̓��N�\�[�����璼�������Ŗ�60�q�k�Ɉʒu����B

�@�ʖ{�͂��̒n��̏C���m�����̂��������Ă������̂炵���B�㕔�g�D���琳�T�ł͂Ȃ�������p���Ȃ��悤�w�����A�B�������̂ł͂Ȃ����Ƒz�肳��Ă���B�ʖ{�̎��M��B���̎�����3�`4���I�Ƃ���Ă��Ĉ٘_�͂Ȃ��B�ʖ{�̑唼�̓O�m�[�V�X��`�h�̕����ŁA���c������ْ[�Ƃ���Ă���B���ł��ł��L���Ȃ��̂��u�g�}�X�������v�Ɓu���_�������v�ł���B�O�m�[�V�X��`�́A1���I����4���I�ɂ����Ēn���C���E�ň��̐��͂��������@���v�z�������B�O�m�[�V�X�Ƃ̓M���V�A��Łu�F���A�m���v���Ӗ����AWikipedia �ɂ��A���Ȃ̖{���Ɛ^�̐_�ɂ��Ă̔F���ɓ��B���邱�Ƃ����߂�v�z�A�Ƃ���B�䗬�ɍl����A�m�I�ɐ_�̑��݂�Njy����Ƃ������Ƃ��낤�B�˂��l�߂�߂�قǁA�L���X�g���{������͂ݏo���Ă��܂��B�ْ[�Ƃ��ꂽ�̂��K�R�ƌ�����B

�@�u�g�}�X�ɂ�镟�����v�i�r�䌣��A�u�k�Њw�p���Ɂj�ɓo�ꂷ��C�G�X�́A���R�̂��ƂȂ���A�V��̎l�̕������Ɣ����ɈقȂ�B�Ⴆ�A

�@�c�C�G�X���������u�������Ȃ��������҂����Ȃ������Ɂw����A�䍑�͓V�ɂ���x�ƌ����Ȃ�A�V�̒������Ȃ�����������Ɂi�䍑�ցj����ł��낤�B�ނ炪���Ȃ������ɁA�w����͊C�ɂ���x�ƌ����Ȃ�A�������Ȃ���������Ɂi�䍑�ցj����ł��낤�B�����ł͂Ȃ��āA�䍑�͂��Ȃ������̑����ɂ���B�i�����j�������A���Ȃ����������Ȃ��������g��m��Ȃ��Ȃ�A���Ȃ������͕n���ɂ���A�����Ă��Ȃ������͕n���ł���v�i3�j�Ƃ�����߂́A�O�m�[�V�X�i�F���A�m���j���咣����h�́A���`�̓������悭���킵�Ă���B�����V��̂Ȃ��ŁA�C�G�X����q�����ɂ��̂悤�ɋF��Ƌ������c�V�ɂ��܂����̕���A�肭�͌䖼�̐��߂����B�䍑�̗�����Ƃ��B��ӂ̓V�̂��Ƃ��A�n�ɂ��s���Ƃ��i�u�}�^�C�������v�i6�F9-10�j�A�u���J�������v�i11�F2-4�j�A�Ƃ͂�����Ȃ��B���c���Ƃ��Ă��A���Ƃ���g�ł���Ƃ͌����Ă��A���⋛����ɓV���֍s���Ă��܂��Ă͍��邾�낤�B���̂ق��ɂ��A

�@�c�V�����E�y�e�����ނ�Ɍ������A�w�}���n���i�}�O�_���̃}���A�j�͎������̂��Ƃ��狎���������悢�B�������͖��ɒl���Ȃ�����ł���x�B�C�G�X���������A�w����A���͔ޏ����i�V���j�����ł��낤�x�i114�j�B���̂悤�Ɍ�����ƁA�y�e�����C�G�X���̒�q�Ƃ��鋳�c���ɂƂ��Ď����̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�u���_�������v�͂���Ɏh���I�ł���B�C�G�X���ł��悭���������҂̓��_���Ƃ���B�G���[�k�E�y�C�Q���X�A�J�����EL�E�L���O�����u���_�������̓�������v�i�R�`�F�v�A�V�ƍv��A�͏o���[�V�Ёj�́A150�N��̂��鎞���Ɂu���_�������v�͎��M����A���҂͕s�����Əq�ׂĂ���B���������݂��Ď����_���g���������͂����Ȃ��B���̏��ɂ́A�������u���_�������v���̂��̂����^����Ă���B����ɂ��ƁA���_�͎��E�����̂ł͂Ȃ��A���Ԃ̒�q�����̐Αł��ɂ���ĎE���ꂽ�Ƃ���B�L���X�g���k�ɂ�郆�_�̎����������A���_���̍Վi���◥�@�w�҂������A���[�}�鍑�̔��Q�ғ��l�O��I�ɔ���B�ْ[�Ƃ���Ă��d�����Ȃ��ߌ����ł���B

�@�u���_�������v�͂���Ɏh���I�ł���B�C�G�X���ł��悭���������҂̓��_���Ƃ���B�G���[�k�E�y�C�Q���X�A�J�����EL�E�L���O�����u���_�������̓�������v�i�R�`�F�v�A�V�ƍv��A�͏o���[�V�Ёj�́A150�N��̂��鎞���Ɂu���_�������v�͎��M����A���҂͕s�����Əq�ׂĂ���B���������݂��Ď����_���g���������͂����Ȃ��B���̏��ɂ́A�������u���_�������v���̂��̂����^����Ă���B����ɂ��ƁA���_�͎��E�����̂ł͂Ȃ��A���Ԃ̒�q�����̐Αł��ɂ���ĎE���ꂽ�Ƃ���B�L���X�g���k�ɂ�郆�_�̎����������A���_���̍Վi���◥�@�w�҂������A���[�}�鍑�̔��Q�ғ��l�O��I�ɔ���B�ْ[�Ƃ���Ă��d�����Ȃ��ߌ����ł���B

�@���c���̓i�O�E�n�}�f�B�����̔������ɗ͍T���߂Ɉ������B�w�ҊԂ̘_��ɂ��Q�����Ȃ������B���N�̗��j�������`��ύX��������̂ł͂Ȃ��Ƃ����B�M�҂ł͂Ȃ��킽���ɂ́A�Ⴄ�C�G�X��m�邱�ƂŁA���炽�߂Ĕނ̑傫����F���ł���Ǝv���̂����A�L���X�g���{���̏@���҂����ɂƂ��Ă͂������f�Ȕ����������B

�@�V���������̔����́A�C�X���G���ɂ͊�т��A���c���ɂ͍��f�������炵���̂ł���B

�C�X������

�C�X�������̗��r�_

�@�A�u���n���ƍȃT���ɂ́A�N�V���Ă��q�����Ȃ������B�_�́A�A�u���n���ɃJ�i���̒n��^����Ɩ������A�������ׂ��q�����Ȃ��B�T���͕v�ɁA�����n�K���ƌ����q����悤�ɂƊ��߂��B�j�������܂�A�A�u���n���̓C�V�}�G���Ɩ��Â����B���̂Ƃ��A�u���n����86�������i�u�n���L�v16�j�B

�@�A�u���n����99�̂Ƃ��A�_�G�z�o�͔ނɒj�̎q��������ƍ�����B�ނ́A99�̕v��90�̍ȂƂ̊ԂɎq���Ȃǐ��܂��͂����Ȃ��A�ƐS�̒��ŚA���B�_�́A���܂ꂽ�q���C�T�N�Ɩ��Â���悤������B�A�u���n���͏��q�ƂȂ�C�V�}�G���̏�����J���B�_�́A�C�V�}�G���ɂ́u���O�̎q�������߁A��ɔނ̎q���𑝂��ׂ��v�ƍ�����B���͂��̎��܂Ŕނ̖��̓A�u�����������B�Ȍ�A�u���n���i�O���̐l�̕��j�Ɩ��O��ς���悤�ɖ�������B�Ȃ��T���C���������T���ƕς��B���̖��O�̕ύX�ɂ͐������Ȃ��B�u���M�̖��̕�ƂȂ炵�ނׂ��v�Ə�����Ă��邾���ł���B�Ȃ��A����ɂ��Ă������ɋL�q����Ă���i�u�n���L�v17�j�B

�@�_�ɕs�\�͂Ȃ��B��l�͒j����B�A�u���n����100�ɂȂ��Ă����i�u�n���L�v21�j�B

�@���ȃT���Ɏq�����܂��A�n�K���ƃC�V�}�G���̋��ꏊ���Ȃ��Ȃ�B�A�u���n���͐_�̖�M���āA�v�܂ɓ��ꂽ���ƃp�����n�K���ɕ��킹�A��l���Ƃ���o���B�r���f�r������l�́A�p���������s���Đ�����]�݂������B�n�K���́A�킪�q��̉��ɒu���A���ꂽ�Ƃ���ɍ����ċ����B�킪�q�̎���ōs���̂�����ɔE�тȂ������̂ł���B�_�͓�l�̋��������Ƃǂ���B�n�K���̎��ɐ_�̐��������B

�@�c�N�ē����������V����̎�ɕ����ׂ��B��V���Ȃ鍑�ƂȂ���ƁB�_�n�K���̖ڂ��J�����܂�����ΐ��̈䂠������A�i�����j�_�����Ƙ�ɍ݂��B�ސ��ɐ�����D��ɋ���Ďˎ҂ƂȂ�p�����̞D��ɏZ�߃��B����ނ̂��߂ɃG�W�v�g�̍����Ȃ��}������i�u�n���L�v21�F18-21�j�B

�@�c�N�ē����������V����̎�ɕ����ׂ��B��V���Ȃ鍑�ƂȂ���ƁB�_�n�K���̖ڂ��J�����܂�����ΐ��̈䂠������A�i�����j�_�����Ƙ�ɍ݂��B�ސ��ɐ�����D��ɋ���Ďˎ҂ƂȂ�p�����̞D��ɏZ�߃��B����ނ̂��߂ɃG�W�v�g�̍����Ȃ��}������i�u�n���L�v21�F18-21�j�B

�@���̃C�V�}�G�����A���u�����̑c�ƂȂ����A�Ƃ����̂��R�[�����̂Ƃ闧��ł���B�C�X�������Ƃ����ď̂��A�C�V�}�G���ɗR������B�u�R�[�����v�ɓo�ꂷ��l�X���A�����̈Ⴂ�����ŁA�A�u���n���̓C�u���[�q�[���A���[�Z�̓��[�T�[�A�m�A�̓k�[�t�A�}�����̓}�������A�C�G�X�̓C�[�T�[�A��V�g�K�u���G���̓W�u���[���A�T�^���̓V���C�^�[���ƂȂ�B

�@����z������͓̂�����A�R�[�����͑S�������ƌ����Ă����炵���B����̓g���R����_���Ŏ��ɂ����A�U�[���i��q�̌Ăт����j������z�������B�R�[������|���䓛���̉���ɂ��A�R�[�����̌���u�N���A�[���v�͂��Ƃ��Ɠ��u���Ӗ������Ƃ���B

�@�c�����ĉ�烀�[�T�[�ɐ��T�����^���A�ނ̂��Ƃ����X�Ɓi���́j�g�k�����킵�A�i���ł��j�}�������̎q�C�[�T�[�i�}�����̎q�C�G�X�E�L���X�g�j�ɂ͐��X�̐_����^���A������ɂ���āi���ɔނ��j�x�����B�Ƃ��낪����i���_���l�����j�͌Ȃ��C�ɂ���ʁi�[���j���g�����g�k������邽�тɘ��ݕs���̑ԓx�������A�i�����̎g�k�́j������̂��ΉR����Ƃ̂̂���A��������͎̂E�Q�����i2.�u�ċ��v81�j�B

�@���_�������Ɍ[�������������A�s�������܂�Ȃ��̂ŁA����ǂ͂��炽�߂ăC�V�}�G���̎q�����n���}�h�Ɍ[�����������A�Ƃ����̂��C�X�������̗���ł���B

���n���}�h�̐��U

�@�����܂ł��Ȃ��R�[�����̓��n���}�h���_������[�����L�^�������̂ł���B���n���}�h�����������̂ł͂Ȃ��B���̓_�A�����Ƃ͑S���قȂ�B�|��҈䓛���̌��t�����ƁA�u�_������̏�Ԃɓ�������l�̗�I�l�Ԃ��A������Ԃɂ����Č����������t�̏W�听�v�ł���B

�@���n���}�h�͕��ӂ������ƌ�����(Wikipedia)�B�_�̌[���������n���}�h�́A���̌��t���o���Ă����A�ʂ̎҂ɏ����Ƃ点���B�@���ƂƂȂ�O�́A���l�Ƃ��Đ������Ă���A���S�ȕ��ӂł͂Ȃ������Ǝv�������Ȃ��Ƃ����{�l�ł͂Ȃ������̂��낤�B

�@�R�[������ǂނƁA�܂��L�ڂ̏����Ɋ���Ȃ����Ƃɍ��f����B�[�����������ł��Ȃ��B���̕��ꐫ���Ȃ��B�������e�́A���̂Ƃ��ǂ��̏o�����ɑΉ����Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�ނ͖�肪�N�����s�x�A�_�̌[������������ł���B

�@�䓛���̉���ɏ]���āA���n���}�h�̈ꐶ���R�[��������H���Ă݂邱�Ƃɂ���B

�@�ނ�570�N�����b�J�ɐ��܂ꂽ�B����̃N���C�V���Ƃ̈ꑰ�ł͂��������A���܂�ĕ���m�炸�A6�ŕ���������B�c���Ɉ������ꂽ���A�����3�A4�N�Ŏ��ɁA�����̃A�u�[�E�^�[���u�̉��Ő��������B

�@�c�悢���A�ǎ��͌����ĉՂ߂Ă͂Ȃ�ʂ��B����Ɍ����Ď��ɂ��Ă͂Ȃ�ʂ��i93.�u���v9-10�j�B���̏͋�ɂ́A�ނ̑̌������f���Ă���B

�@�₪�ă��n���}�h�̓n�f�B�[�W���Ƃ������S�l�̌o�c������Տ��ЂɌق���B�����Ȑl���ŐM�p���B���l�Ƃ��Ď��т��グ���ނ́A�n�f�B�[�W�����猋����\�����܂��B���n���}�h25�A�n�f�B�[�W����40�ΑO��B�v�������ʍK�^�Ɍb�܂ꂽ���n���}�h�́A15�N�قǁA�����ȓ��X�𑗂����B40�ɂȂ�������A�ނ̐S�ɉ�����������Ȃ��v�������܂ꂽ�B�ǓƂ��ґz�ւ̗~���ɂ����A�Ƃ����胁�b�J�ߍx�̃q���[�R�̓��A�ɂ�����A�֗~�����𑗂����B�ނ͏����ł��т��уV���A��K��Ă����B�����ŁA�L���X�g���C���m�����̐^���Ȑ����ԓx�Ɏh�������̂ł́A�Ɛ��@����Ă���B�����̃��b�J�́A�����ƈ����̋������q�̓s�������B