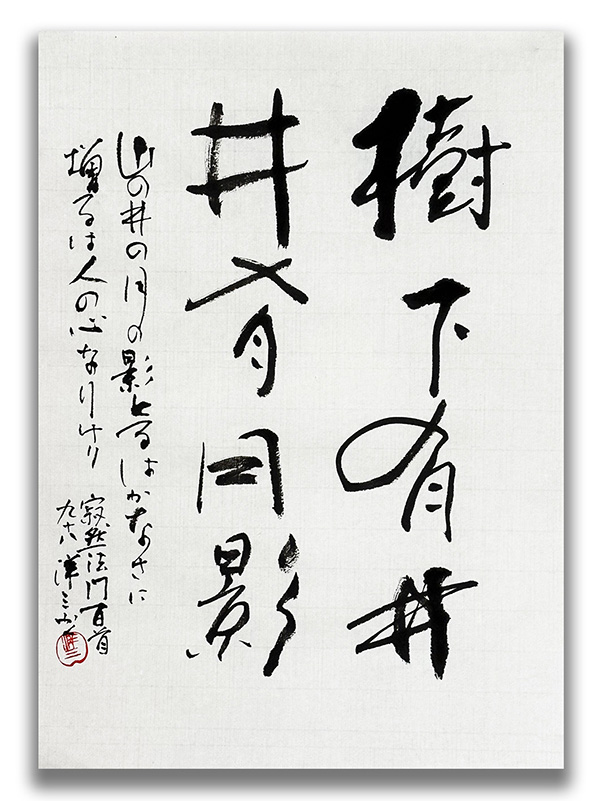

寂然法門百首 98

2025.6.19

樹下有井井有月影

山の井の月の影とるはかなさに増さるは人の心なりけり

半紙

【題出典】『止観輔行伝弘決』一・四

【題意】 樹下に井有り、井に月影あり。

【語釈】通教=天台の化法四教の第二。大乗の入門的な教えのこと。声聞・縁覚・菩薩に共通であるから「通」という。空を直観的に理解する段階。

【考】題の『止観輔行伝弘決』に説かれる、水面に映る月を取ろうとして木の枝から五百匹の猿が落ちたという寓話は、

【歌の通釈】

山の井に映る月影を取ろうとするはかなさより、一層はかないのは人の心なのだなあ。

【考】

題の『止観輔行伝弘決』に説かれる、水面に映る月を取ろうとして木の枝から五百匹の猿が落ちたという寓話は、実体のない諸現象に執着する愚かさを言ったもの。歌では、それよりも人の心ははかなく愚かだと詠む。すべてに実体はないことを直感して発心するのを通教の発心という。

(以上、『寂然法門百首全釈』山本章博著 による。)

------------------------

「発心」とは、「悟りを得ようとする心を起こすこと」ですが、それを広くとって考えると、何かを知ろう、とか、研究しようとか、決心することにもつながるでしょう。有名な、ニュートンのリンゴの話にしても、目の前のリンゴがポトリと地面に落ちたことを見て、あ! と思った。それがすぐに「万有引力の発見」そのものを意味するというより、研究のきっかけだったということではないでしょうか。

人間というものは、ただぼんやりしていては、心になにもおこらない。水面に何かが落ちて、波紋がひろがる。そのようにして「発心」は起こる。

「水面に映る月を取ろうとして木の枝から五百匹の猿が落ちた」という話は、なんとも壮大で、馬鹿馬鹿しさの極みですが、その寓話を聞いて、「バカだなあ」とただ笑っているのではなくて、「なんてバカなんだ。でも、俺たちのほうがもっと大バカだ。」と思ったところに「発心」が生まれる。

この水に落ちた500匹の猿に、昨今の、世界中で飛び交い落ちているミサイルの幻影を見る思いがします。