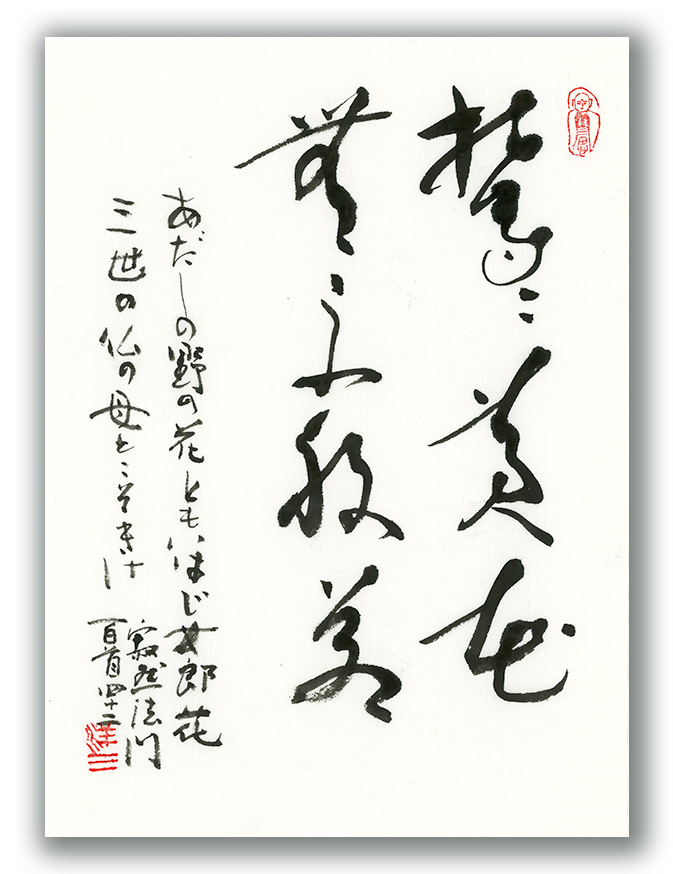

寂然法門百首 42

2021.3.29

欝々黄花無不般若

あだし野の花ともいはじ女郎花(をみなへし)三世(みよ)の仏の母とこそきけ

半紙

【題出典】『真言宗教時義』41番歌に同じ。

【題意】 欝欝たる黄花は般若に非ざることなし

咲き誇る菊の花は般若(真理を見抜く知恵)でないものはない。

【歌の通釈】

あだし野の花ともいうまい。女郎花は、三世の仏の母だという。

【寂然の左注・通釈】

これも前歌の題文の一連のものである。どの花の香りにも違いがあるはずがないが、般若は仏の母であるから、女郎花に縁がある。法の花ということでなければ、女郎花は徒なる花として嫌われるだろうが、龍女が南方無垢世界に成仏して月が澄むのは、一香も一色も一切が中道であるという真理の香り(女郎花などの法の花の香り)がすべてに広がっているからだ。

【考】

「三世」という恒久性をいう表現で、「祝」と関わっている。題「黄花」から、黄色い花をつける女郎花をイメージし、また題の「般若」からも仏母という女性のイメージで女郎花と巧みに結び付けた。不実な女郎花は、実は永遠の仏母の花であrという。

(以上、『寂然法門百首全釈』山本章博著 による。)

●

花というものは「仏」につながっている、ということですね。

ただキレイといって愛でるのではなくて、その背後にある「自然のちから」を感じてもいいし、更にその奥に「仏」や「知恵」を感じてもいい。

古来、花は、そのように受け止められてきたのでしょう。