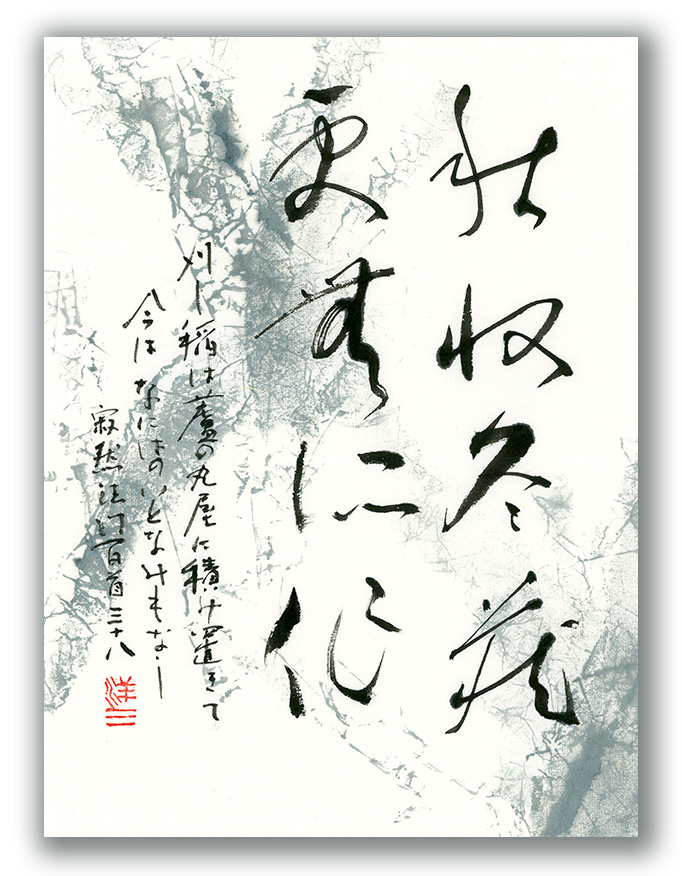

寂然法門百首 38

2021.1.24

秋収冬蔵更無所作

刈(かり)し稲は蘆(あし)の丸屋(まろや)に積み置きて今はなにはのいとなみもなし

半紙

【題出典】『涅槃経』九

【題意】 秋収冬蔵して更に作する所なき(がごとし)

(法華経の中の八千の声聞は記別を受け、)秋に収穫し冬に備えて貯え、すべてをやり終えた(農夫のようなものだ。)

【歌の通釈】

刈った稲は葦の小屋に積み置いて(声聞はすべてを成し終え仏となって)、今は何の営みもない。

【寂然の左注】

仏が世に出て衆生を教化なさったときに、はじめに『華厳経』を説き、次に『阿含経』、次に『方等経』、次に『般若経』などを説いた。次に声聞は『法華経』の中で記別(未来において仏となることを予言し保証を与えること)を受けて、如来の本性を見て、大果実を実らせるように仏となることは、農夫が秋に刈り入れ、冬に備え、その先することがなくなったようなものだ。

【考】

声聞は、『華厳経』から順次五時の教えを受け、最後に『法華経』の中で記別を受けて仏となり、すべてを成し終える。それを秋の収穫と冬の備えを終えた農夫にたとえたのが題の文。さらに難波の「寒蘆」を詠みこむことによって冬の歌とした。

(以上、『寂然法門百首全釈』山本章博著 による。)

●

秋の収穫を冬に備えて、もう完璧。あとはすることがない、という農夫のシアワセ。それが、教えを学ぶ者の幸福としている。

「あとはすることがない」というのは、まあ、必ずしもシアワセとは言えないけれど、たとえば、締め切りギリギリの原稿を書きおわって、投函なり送信なりしたときの安堵感は、よく分かります。