劇団キンダースペース「全俳優によるモノドラマ 12月」──苦闘こそがすべて

2015.12.20

「朗読のようで朗読でない。一人芝居のようで一人芝居でなない。それは何かとたずねたら、モノドラマ、モノドラマ。」って、「豊竹屋」だけど、まさに、モノドラマは、原田一樹によって、その特異なジャンルを確立したといっていいだろう。けれども、原田自身は、ジャンルを確立したなどという意識は微塵もなくて、それはひとつの「方法」の模索なのだとしてこんなふうに言う。

「方法」は自ら手を伸ばし、苦しんであえいで格闘してようやく自分のものとして手に入れられるものです。理解すれば誰にでもできるというのは、方法ではなくて単なる「やり方」です。古い考え方かもしれませんが、結局、舞台の出来を支えるのは、どれだけ苦闘したかということに尽きる気がします。

一編の小説の中にある「ドラマ」とは何か。あるいは小説のどこに「ドラマ」を見出すか。そこに始まり、脚本を作り、舞台にのせる。その一連の過程にどのように取り組むのか、そこに「苦闘」がある。

「ドラマ」とは、つまるところ葛藤である。問題は、どこにその「葛藤」を見出すかということだろう。水戸黄門と悪代官の対立は、分かりやすすぎて「葛藤」とはいえない。「葛藤」とは、もともと、葛や藤のつるがもつれたりからんだりすることをいうのだから、もつれようがない対立は実はドラマとは言えないのだ。

これがもし、印籠を掲げる水戸黄門が、権威によりかかる自分の生き方に疑問を抱いたり、刃向かってくる悪代官にもカワイイ家族があろうなどと推察したとしたら、その時はじめてドラマが始まるのだ。

つまり、葛藤は、多くの場合、心理的な問題として現れてくるということだ。

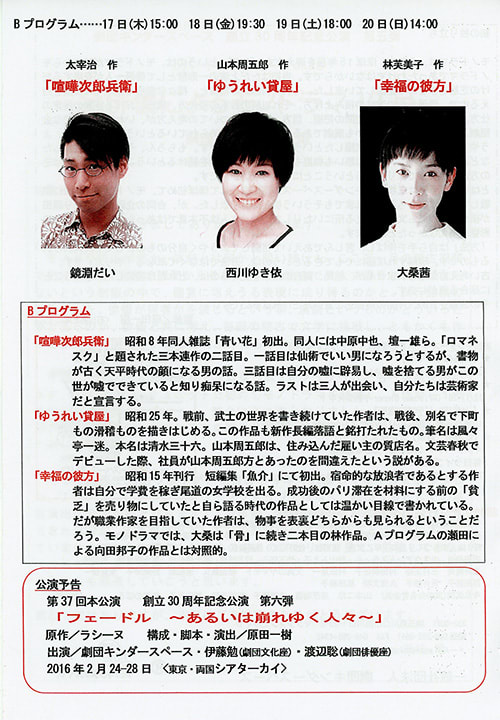

太宰治『燈籠』・『犯人』・『喧嘩次郎兵衛』、向田邦子『花の名前』、山本周五郎『ゆうれい貸家』、林芙美子『幸福の彼方』。これが、今回のモノドラマのラインナップ。お恥ずかしいことに、ぼくはこのうちどの作品も読んだことがなかった。だから、「素」で観たわけだ。それぞれの中に、さまざまな葛藤があり、その葛藤を、そのこんぐらかった葛や藤のツルのような心を役者が演じる。たったひとりで。そこに妙味がある。葛藤が、どこまでリアルに、どこまで立体的に舞台の上に立ち現れるか、それが、「苦闘」の中身だ。

ぼくは、役者も、演出家も、十分に「苦闘」していたと思う。その「苦闘」に見合うだけの受容がぼくにできたかどうか覚束ないが、十分に楽しめたことだけは事実だ。

芝居そのものの中にある葛藤が、切実に実感を伴って伝わってきた芝居もあれば、演じる役者の中にある葛藤が直に伝わってきた芝居もある。あるいは、その両者が同時に伝わってきたり、どれがどれといちいち指示することはできないが、その様がおもしろかった。

そして、モノドラマは、常にその元となった作品へと観た者を導いてくれるという功徳がある。太宰はともかくとして、山本周五郎、林芙美子といった、すでに若い人には(いや、老人にも?)読まれなくなっている(ひょっとしたら向田邦子も?)作家を「再発見」させてくれる。それはとても有り難く、貴重なことだ。

三枝竜は初めての演出。そして、役者も、高中愛美と鐘淵だいが初のモノドラマ出演と、若い力が力強く芽を吹いているのが頼もしい。ベテラン陣も、安定した演技の中にも、それぞれの「苦闘」を秘めて、模索している。ますますこれからの「モノドラマ」への期待が高まるばかりだ。

考えてみれば「モノ・ドラマ」という名称そのものが既に「葛藤」である。ここに、原田一樹の言う「演劇の本質的なもの」が隠れているのかもしれない。

そして更に考える。ぼくは、42年も教師をしてきたが、教育というのもひとつの「方法」を探る「苦闘」であるべきではなかったのかと。そういう方法意識は、ぼくには特になかったが、しかし、どこかで「方法」を探って足掻いてきたような気もするのだ。そしていつも教壇でひとりでしゃべってきたのも、考えてみれば「モノドラマ」だったのかもしれない。

そんなことを思うのも、今の若い先生たちが、ともすれば「方法」ではなくて、「やり方」を求めているように思えてならないからだ。「理解すれば誰にでもできる」授業の「やり方」を求めていては、「授業というドラマ」は深まらない。

「教える者」と「教わる者」との対立、「分かる」と「分からない」との対立、「こうすべき」と「ああすべき」との対立、「若さ」と「老い」の対立など、ありとあらゆる対立葛藤を「授業」も含んでいる。その葛藤をこそ教室に浮かび上がらせ、そこに踏み込んでいく「方法」としての授業。そんなものを考える。もう授業をする義務もなくなったからこそできる、勝手な妄想である。

そんな妄想まで膨らませてくれた、キンダースペースの「モノドラマ」に改めて感謝したい。

【パンフレットに掲載されている原田一樹さんの文章です】

初の独り立ち

モノドラマは、今年で、ほぼ15年目を迎えます。「ほぼ」というのは、モノドラマが初めからモノドラマであったわけではないからです。当初はただ上演の一形態として俳優一人が登場するだけの芝居をまとめて企画していました。それが何回かの稽古と、様々な劇場や会場での公演を迎える中で、俳優たちの演技の積み上げ方、それ以前の台本の整え方、演出における空間の設定の仕方、演出の方向と俳優の空間の把握、居方、動き方についての考え方が、いわゆる一般的な会話劇とは大きく異なり、しかも演劇であることの本質を求められているということに気づき、ようやくモノドラマの方法を意識したということがあるからです。もちろん、その方法を完成したなどというつもりも、そんな思いも微塵もありません。演劇を続けるということは、つまりはその方法を最後まで探り続けるということに他ならないからです。

とはいえ、今回は三枝竜がキンダースペースの演出家としてほぼ初めて、モノドラマの演出に挑戦しています。もちろんこれまでもそういう機会はありました。が、合同の企画であったり原田が横からいつでも文句を言える所にいたりしたので、本人は不本意ではあったでしょうが、その影響は消えなかったと思います。

「方法」は自ら手を伸ばし、苦しんであえいで格闘してようやく自分のものとして手に入れられるものです。理解すれば誰にでもできるというのは、方法ではなくて単なる「やり方」です。古い考え方かもしれませんが、結局、舞台の出来を支えるのは、どれだけ苦闘したかということに尽きる気がします。

その葛藤を含め、今回の舞台をご覧いただければ幸いです。

監修/原田一樹 〈石川県七尾にて〉