落語の極北──追悼・柳家喜多八

2016.9.4

落語の極北──追悼・柳家喜多八

2016.9.4

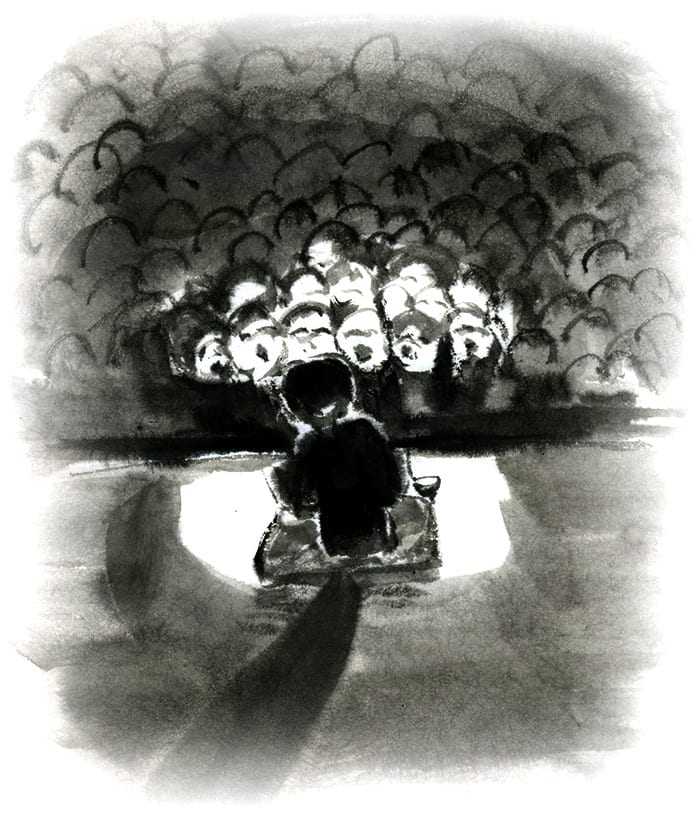

落語というのは孤独な芸だとつくづく思う。それは、生身の人間そのものと切っても切り離せない芸だからだ。そういう意味では、あらゆる芸術は孤独なものには違いないが、ひとりの噺家によって、すべてが表現され、完璧なまでに完結している落語という芸には、その孤独の酷薄さがひとしお身にしみて感じられる。

もちろん、観客あっての落語である。常に観客の目に、耳にさらされつづけた喜多八師匠が、孤独であったとは思わない。むしろ、多くのコアなファンに囲まれ慕われた喜多八師匠は、幸せだったと思う。けれども、どこまでも落語の深奥を極めようとしていた師匠の日々の営みは、やはり言い尽くせない孤独の中で行われていたのだろう。

その孤独の営みの中で、師匠は落語の極北を見ただろうか。そこに行くつく前に、天は師匠を召したのか。それはわからない。ぼくらはぼくらの孤独の中で、師匠の高座を反芻しながら、落語の極北を夢見るしかない。

*この文章とカットは、「第14回弁天寄席」(2016.9.3開催)のパンフレットで柳家喜多八師匠の追悼特集をするというので、依頼されて書いたものです。