表:摩耶ケーブル駅 裏:虹の駅

表:神戸空港 裏:六甲アイランド

表:旧天上寺山門 裏: 山頂付近

表:摩耶山史跡公園 裏:奥の院

表:宝篋印塔 裏:大木

入口

表:摩耶婦人堂 裏:寺院入口

表:法道仙人 裏:金堂

アサギマダラ(認識票?MY.10.5が有る)

表:延命地蔵 裏:西山門

表:天竺堂 裏:摩耶夫人

2022年~2023年『こぼれ話』及び『お勧め穴場』

〔マウスポインターを画像に当てて下さい。全てではありませんが裏画面が見れます〕

訪れて良かった場所、感動した記事等を年の初めから紹介しています。尚、本文記載事項や写真掲載についてご意見や不都合がございましたら検討・削除しますので、ご連絡下さい。定年後パスポートを更新(10年)したが、後期高齢者となり、コロナ禍でも有るので更新しないことにした。来年の孫へのお年玉は手元に残っている紙幣の一部を(ユーロとドル)別枠追加で渡す予定。残りの紙幣を換金したら53,000円余り、円安のお陰で儲かった。国内旅行をするつもりです。

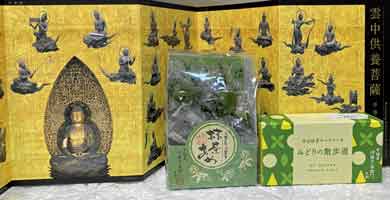

6.摩耶山天上寺について(令和5年10月8日)

神戸六甲山系には『再度山』『摩耶山』が有る。再度山は弘法大師が唐へ渡るとき道中の安全祈願をされ、二年後無事帰朝出来たので報恩感謝の為再びお参りされた事から再度山と言われるようになったそうです。一方、摩耶山を神と仏の霊場として開かれたのはインド高僧『法道仙人』が孝徳天皇の勅願を受けて開創し伽藍を建立し天上寺と名づけたそうです。山の名を『仏母摩耶山』と名づけたのは中興の祖である弘法大師であり、釈迦の生母『摩耶夫人像』を奉安され祀られている。新神戸駅より市バスで摩耶ケーブル下で下車。摩耶山の山上と山麓を結ぶケーブル『摩耶ケーブル駅から虹の駅』とロープウエイ『虹の駅から星の駅』を結ぶ『まやビューライン』見晴らしが良く夜は百万ドルの夜景が見れるとか?行きは虹の駅で下車して摩耶山歴史の散歩道(宝篋印塔や大木等を観ながら)を歩いて掬星台(展望台=日本三大夜景)を目指す。途中、摩耶山史跡公園(旧天上寺跡=1976年火災で焼失、現在は北へ約900mの所に移転している)で休憩した。奥の院跡(この奥の院を囲んで山中に石造りの八十八ヶ所の小堂が明治38年に設置されていたとか?今は石の残骸のみ有りました)を経由して摩耶山山頂(標高:698.6m)で史跡巡るウォーキングの仲間と写真を撮り天上寺を参拝。境内には秋の七草の藤袴に越冬の為、長距離を旅する『アサギマダラ』が沢山飛来していた。これから南西諸島、台湾まで行くそうです。沢山の子供達が網を持って追いかけていた。帰路は星の駅で昼食をとりロープウエイで降りた。虹の駅近くには摩耶ホテル跡が有りました。

表:摩耶ケーブル駅 裏:虹の駅 |

表:神戸空港 裏:六甲アイランド |

表:旧天上寺山門 裏: 山頂付近 |

||

表:摩耶山史跡公園 裏:奥の院 |

表:宝篋印塔 裏:大木 |

入口 |

表:摩耶婦人堂 裏:寺院入口 |

|

表:法道仙人 裏:金堂 |

アサギマダラ(認識票?MY.10.5が有る) |

表:延命地蔵 裏:西山門 |

表:天竺堂 裏:摩耶夫人 |

|

5.防災士活動について

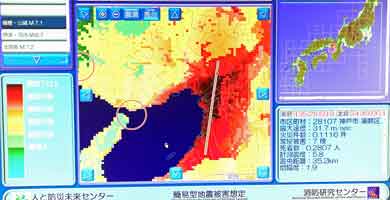

防災士制度は阪神淡路大震災の教訓で発足した。私は2020年防災士の資格を取って地域の防災コミュニティで『地域おたすけガイド』等を作成させて頂いたり、今年は『防災リーダー活動推進大会(2022年12月18日)』に参加。10月には、人と防災未来センター(阪神淡路大震災時約40分撮影したビデをDVDに収録して資料室に寄贈している)中心としたエリアで開催された『ぼうさいこくたい2022』では地震体験車、豪雨体験、土石流対策状況確認、液状化実験等、を体験することが出来た。

2016年4月に発生確率『ほぼ0~6%』とされていた熊本地震が発生、今後30年以内に70%~80%の確率で発生すると想定されている『南海トラフ地震』等への備えも必要です。台風災害、豪雨災害発生時等も含めて、いざ災害が発生した場合は、ご近所(互近助)で声を掛け合って地域の減災対策でお役に立ちたいと思っています。

防災カフェでパワーポイントで説明。 |

防災リーダー活動推進大会 |

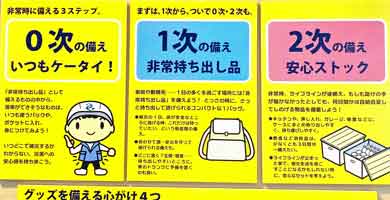

減災グッツ資料 |

||

人と防災未来センター(設立20周年) |

地震体験車(VRで体験) |

六甲山系の土石流対策 |

||

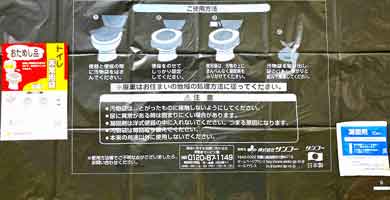

災害時のトイレ対策 |

液状化実験 |

寄贈したDVD |

資料室パンフレット |

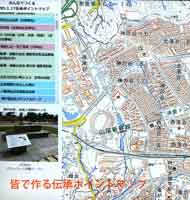

伝承ポイントマップ |

豪雨体験 |

トイレ非常用袋(㈱サンコー) |

簡易型地震被害想定 |

||

4.舞鶴観光 〔令和4年11月3日〕

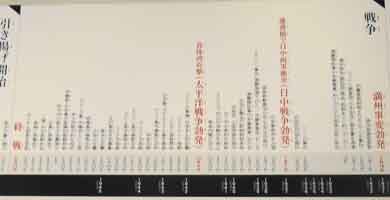

舞鶴に工場が有って1982年から3年余り単身赴任した(41年前)。娘(京都在住、当時6歳)の運転で久しぶりに訪れ、愉しんだ。先ず、京都縦貫道から西舞鶴駅を目指す。場内では子供達が戦国衣装を身に着けお祭りをしていた。次に、五老岳(標高:301m)に登り、近畿百景第一位の展望タワー(50m)にエレベーターで登った。下りは階段を展示物を見ながら降りた。次に、明治34年から大正10年ごろまで海軍が築いた赤レンガ倉庫(12棟残っている)があり、平成24年に赤レンガパークとしてリニューアルオープンしていた。41年前新築だったアパート、ボロボロだが残っていた。公園(近くにタコ公園も有ったと娘が探したが見つけることは出来なかった)が懐かしいのか娘が孫達と暫く遊んだ。懐かしい!次に引揚記念館もユネスコ記憶遺産に登録されリニューアルオープンしていた。ロシアは終戦後、日本人60万人を東京に返してやる(トウキョウダモイ)~と騙してシベリアに連れていった~とか。ウクライナ侵略も含めてロシアは許せない。当時勤めていた工場は移転売却して名前が変わっていたが外観はそのまま、懐かしかった。

表:道路標識 裏:霧と紅葉 |

表:田辺(舞鶴)城 裏:境内での祭り |

五老岳の展望(海抜325m) |

表:赤レンガパーク 裏:軍艦 |

表:アパート 裏:行永公園 |

表:引揚記念館 裏:ユネスコ記憶遺産登録 |

表:シベリア体験室 裏:展示物 |

表:クレインブリッジ 裏:カリヨン |

展示物説明 |

展示物説明 |

表:新工場外景 裏:旧工場 |

表:大飯大橋 裏:シーサイド高浜(道の駅) |

3.横浜大林寺法要、横浜観光〔令和4年10月30日~31日〕

義父の33回忌、義母、義兄の27回忌、義姉の17回忌法要の為、JR横浜線長津田駅近くの大林寺での法要に参列した。久しぶりの新幹線、新横浜駅をうろうろ(1995年~1998年迄横浜に単身赴任していたので良く知っているはずだが~)、跡を継いでいる義甥が送迎してくれ助かった。懐かしい横浜、折角の機会だから全国旅行支援を受けて一泊して昔の職場にも顔を出し旧交を温め、充実した素晴らしい旅となった。

表:大林寺山門 裏:本堂 |

表:鐘楼と梵鐘 裏:山門裏側 |

山門裏面の仁王像 |

|

表:本殿釈迦如来像 裏:道元禅師像(境内) |

客殿の庭の風景 |

表:桜木町の夕闇 裏:赤レンガ倉庫 |

|

桜木町の夜景 |

宿泊した ホテル |

クーポンゲット |

表:あかいくつ号バス内 裏:後部 |

表:日本丸 裏:山下公園 |

ランドマークタワー |

35階からの富士山 |

帰りの新幹線から撮影 |

法要終了後、ホテルまで送って頂き助かった。私が勤務していたころには無いホテルです。チェクイン後、スマホに『いざ、神奈川クーポン』をチャージして、方舟で食事、新潟の地酒『鶴の友、辛口純米』が美味しかった。YOKOHAMA AIR CABINNに乗って夜景を楽しむ。翌日、勤務していた会社(ランドマーク35階)に行き退職後10年ぶりに旧交を温めた。オフィスは見違えるほどスマートで立派になっていてビックリ!仲間たちは(歳は取っていたが)元気にしていて、ひととき昔話に花が咲いた。訪問して良かった。その後、あかいくつ号に乗車『何と神戸市の敬老優待乗車証のICカードで乗車出来てビックリ!』した。帰りの新幹線内から富士山が良く見れた。

2.第35回史跡巡りウォーキング(宇治コース)〔令和4年10月16日〕

京都の世界遺産は17ヵ所とか、その内2ヵ所宇治に有ります。平等院と宇治上神社です。京阪電車の京橋駅より二階建て車両の京都行特急電車乗車、中書島で宇治線へ乗り換え三室戸駅下車。徒歩15分(1km)で三室戸寺→源氏物語ミュージアム(トイレ休憩、通過)→宇治上神社→宇治神社→朝霧橋から中の島(昼食)→橘橋より平等院→日本かおり風景百選の道→宇治橋から京阪宇治駅。15,756歩でした。三室戸寺は10年前の7月に西国33ヵ所巡礼で参拝している。ハスや紫陽花がきれいだったが今回はシーズンオフで参拝者も少なくのんびりお参り出来た。宇治上神社は流石、世界遺産ボランティアのガイドさんより詳しく説明受けることが出来た。

表:宇治マップ 裏:三室戸寺 |

偶々階段は年若順に |

表:宇治神社 裏:宇治上神社 |

表:宇治上神社本殿 裏:拝殿 |

表:宇治神社 裏: 手水舎 |

十三重石塔 |

鵜飼い乗り場 |

観流橋を前にし昼食 |

表:平等院正面 裏:正門(表門側) |

観音堂 |

鳳凰堂正面 |

かおりの道でお土産を買った。 |

三室戸寺について

千手観世音菩薩を御本尊として創建され、天皇貴族の崇敬を集め賑わい宝蔵庫には平安の昔を偲ぶ五体の重要文化財の仏像が安置されているようです。東には鐘楼と三重塔が有ります。現在の本堂は約180年前に建立された重曹入母屋造りだそうです。

宇治上神社について(HPより転載)

本殿は日本最古の神社建築で国宝です。平安時代後期に伐採された木材が使われ、一間社流造りの三殿からなる。左右は社殿が大きく、中央の社殿は小さい。拝殿も国宝で鎌倉時代前期に伐採された桧が使用されている。莵道稚郎子(うじのわきいらつこ)、応神天皇、仁徳天皇が祀られている。応神天皇の末の皇子であった莵道稚郎子は幼い頃から博識聡明だった。その為父君の応神天皇が大切に手をかけて育まれ、皇太子となった。しかし、応神天皇亡くなられ、莵道稚郎子は兄に(後の仁徳天皇)天皇の位を譲られた。そして、現在の宇治の地に離宮を建て、一線から退かれた。しかし兄も『莵道稚郎子が、皇位を継ぐことは、応神天皇が定られたことなので、変えることは出来ない』と言い、3年間もの間、皇位を譲り合った。国民は戸惑い、世の中も乱れ始め、莵道稚郎子は自身の行いで、このあり様をご覧になり、悲しまれ、心を痛まれて、『このまま私が生きていれば、世の中が乱れるばかりだ』と、自らの命を絶った。これを知った兄は難波から急遽、宇治へお越しになり、驚きと悲しみの中、莵道稚郎子を手厚く葬られたそうです。

宇治神社について

御祭神は莵道稚郎子で文教の始祖として、学業成就、受験試験合格の神様で宇治の氏神として古来より崇敬されている。また、河内の国からこの地に向かわれた時、道に迷われた折り、一羽の兎振り返り、振り返り道案内した故事より『神使いのみかえり兎』として崇められているそうです。

平等院について

平等院は藤原道長が建てた別荘だったが、末法(釈迦入滅から二千年後、仏の教えだけが残り人がいかに修行しても悟りが得られなくなったしまった世の中を指す)が始まった1052年息子の頼道が寺院に改めたのが始まりであるとか。阿弥陀堂(現在の鳳凰堂)には、当時最高の腕を持った仏師定朝によって阿弥陀如来座像が安置された。災害や疫病の流行、戦乱の続く平安末期の人々の心は末法の到来を生々しく感じたようである。こうした時代背景で、現世でなく、来世で浄土に往生することを願う、浄土教が生まれた。浄土とは仏が住む『清浄な国土』を指す言葉で、薬師如来が東で住んでいると言う瑠璃光浄土、釈迦如来が北で住んでいると言う霊山浄土、阿弥陀如来が西で住んでいると言われる極楽浄土等がある。『阿弥陀経』に『これより西方、十万憶の仏土を過ぎて、世界あり名付けて極楽と言う、その土に仏ありて、阿弥陀と号す。いま、現にいまして説法したもう』と説明されていて、そこには苦しみが無くて、ただ楽しみを受けるのみの世界だそうです。

1.第34回史跡巡りウォーキング(飛鳥コース)〔令和4年9月18日〕

定年退職後のご近所のご縁で始めた『史跡巡りウォーキング』も34回となった。今回はK.K氏の案内で、飛鳥・藤原を散策した。ここに都が置かれたのは6世紀末から8世紀初め、遣唐使の派遣や十七条の憲法の制定など、日本の心の礎となる出来事を生んだ場所です。日本最古の歌集『万葉集』に『飛ぶ鳥の飛鳥の里を置きて

橿原神宮について

天照大神は葦原中つ神(地上界)をご自身の子孫が永遠に治めるべき国であり、高天原と同じく平和で豊かな土地にするため、孫であるニニギノミコトを中つ国の日向高千穂に降らせたそうです。神武天皇は(このニニギノミコトから数えて四代目にあたれれる方だそうです)苦難の末、畝傍山の東南橿原の地に宮殿を作り第一代の天皇になられました。即位される際に『

甘樫丘について

標高148mの小高い丘で、蘇我家の屋敷が有った場所。国営飛鳥飛鳥歴史公園(万葉の植物園路=樹木番号に万葉集や古事記に関連付けた説明資料有り)として整備されている。頂上から大和三山(畝傍山、香久山、耳成山)が良く見えた。テーブル上に飛鳥京絵図が置かれていたので歴史を振り返りながら昼食を取った。コンビニを探したが無くて、丘を登る入口で売店をようやく見つけた。老婆が一人店番!弁当もなく缶ビールとアイスクリームを購入した。横に埴輪などの鈴の置物~想い出に買えばよかった。

飛鳥寺について

飛鳥寺は蘇我馬子が発願し、推古天皇が創建した日本最初の寺だそうです。本尊は飛鳥大仏(釈迦如来坐像)は止利仏師が作った日本最古の仏像だとか~。高さ約3m、銅15トン黄金30Kg造られたそうです。写真を撮っても良いと言うことで阿弥如来坐像(木造藤原時代)、聖徳太子像(木造室町時代)、不動明王坐像(木造室町時代)等、写真を撮らせて頂いた。奈良は清酒発祥の地!途中お酒の自動販売機で森酒店発売、『萬葉飛鳥』のワンカップを購入する。ラベルに『姫女之 神吹友 明日香風~』と。

石舞台古墳について

七世紀初め頃の築造で蘇我馬子の墓ではなかったと言われている。玄室の長さは7.7m、幅約3.5m、高さ4.7m大小30数個の花こう岩が使われている。天井の石の重さは北側が64トン、南側が77トン、総重量は約2,300トンだそうです。石舞台の名の由来は、昔狐が女性に化けて石の上で舞を見せたとか、この地に来た旅芸人が舞台が無かったので仕方なく大石の上で演じたとか色々有るようです。

聖徳太子(厩殿皇子)について(574年~622年)

用明天皇の皇子で推古天皇元年(593年)皇太子及び摂政となり政務を執る。冠位12階の制を作り、官史の心得を憲法17条(篤く三宝を敬え。三宝とは仏と法と僧なり、と宣旨)に定め、四天王寺、中宮寺、法隆寺、橘寺、広隆寺等を建立、崇仏派の蘇我氏と組んで廃仏派の物部氏攻め滅ぼし仏教を広めた。推古天皇の皇位を継ぐことなく太子のまま49歳で崩じている。