最近、草に引っかけて前転事故をしてからモーターの振動に悩まされておりました。

プロペラの先端がほんの少し削れ、重量バランスが崩れていたのが原因であることが判明。そして、調整も完了し『ガラガラ〜!』から『ウィーン〜!』という心地よい音に戻り軽快な飛行がよみがえったのですが。。。。。調子に乗ってくるくるびゅんびゅん!そして機体の裏表がわからなくなって、、、そして、10秒後このような姿になってしまいました。最近追加した派手なカッティング文字の効果も若干足りなかったようです。

大破した機体から生き残ったサーボなんかを外し、たき火をしてしまうという光景は良く目にしますが、私には出来ません。とにかく墜落地点からどんな小さな破片でも拾い集めてきました。

たき火をしたくなる気持ちもわかるような気がします。これを直すより新しく作った方がおそらく早いでしょう。新潟の坂本さんのように買ったキットの部品は使わずに型紙のように使い同じ物を作られるというのもこんな経験から出てきた知恵なんでしょうね。

参考にはならないと思いますが、復活の記録は、こちらをご覧下さい。

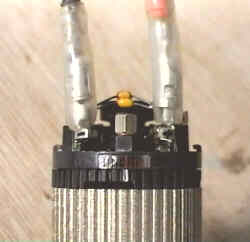

モーターの状態を確認(’98年5月21日)

|

モーターへのダメージが心配でした。 |

【私の02Hの使い方】

【私の02Hの使い方】モーターへの給電は昔ながらのギボシ端子です。接触不良が起こると発熱がおこり絶縁チューブが茶色になってしまうことがあります。一般的にはここにもロッキーコネクターが使われるようですが、発熱を起こさないように注意すれば十分ギボシも使えます。

具体的なメンテとしては、メンテのたびにラジオペンチで軽くぎゅっと握って端子の広がりを矯正してやり、グリグリとちょっとまわして接触を良くしてやるくらいです。

02H付属のコードはちょっと細いですので私は写真のようにギボシ端子の圧着部分を広げてを直接ハンダ付けしています。ここの部分はかなり熱くなると思いますので放熱も若干良くなるかもしれません。コードは#14(2.5mm^2くらい)を使っています。

【さぁ!いよいよ中を見るよ】

本題の8セルでどのくらいモーターにダメージがいっているのでしょうか?

一見ぴかぴか光っているように見えましたが、結構焼けていました。(まぁ、当たり前でしょう。)

電動ヘリ(EPコンセプト)をスタント用(8セル、ピニオン16T)に設定した場合には、元気に飛ぶけど30〜40フライトでコミューターがガタガタになってしまいパワーダウンしてしまいます。マーチの場合は、そのような事はないようです。振動が非常に少ないせいでしょうか?

目立つのは、コミューターのやけ(茶色)と冷却用のフィンについたカーボン(ブラシの削れカス)それにビックリしたのは、コミューターの巻き線の末端処理のハンダが溶けて飛び散っていました。

飛行後のモーターカンの温度は手で触っても少し暖かい程度だったのに180度以上になるんですね。ビックリです。

ハンダはこのように飛び散ってハウジングにこびりついていました。

ブラシ周辺にもカーボンがつもっています。接触する面も真っ黒でしたのでモーターが回らなくなったのはこれによる接触不良だったと思われます。

このブラシの切り込みは、電動ヘリでは良くやるやり方でこういう形にしておかないとすぐ飛ばなくなります。02Hを過酷な条件(振動、電流)で使う場合は、面接触ではパワーが出ません。ここが飛行機と違うところのようです。。。原理的にはなるべく通電面積を多く取るのが正統派でしょう。しかし、電動へりではどうしても原理どおりの結果になりませんでした。しっかり慣らしをやった面接触状態のモーターも過負荷で少し面があれたら1点極小面積での接触になってしまう。。。というのが電動ヘリで出した結論でした。

カーボンはなかなか落とすのが大変です。ブラシは勿論、モーターのコイルの中に入り込んだカーボンもこれでシューッとやれば一発で流れ落ちてくれます。

電動ヘリ(EPコンセプト)では、フレームなんかについたカーボンがノイズの原因になるとの報告もあり、半信半疑でこれで洗ってやりますと一発で直った経験があります。

サンハヤト社 接点洗浄剤 リレークリーナー MODEL:RC-225

(接点復活材ではありませんので注意して下さい。洗うだけのものです)

セカンドフライト(’98年3月28日、静岡県浜松)

きょうは、北東の風15ノット。風の少なくなる時を見計らって、8セルでの飛行をトライしました。

私が電動ヘリで使っているニッカド電池は全て8セルですので、この電池が使えればいいのですが。。。と言うことでのトライです。

7セル時の消費電流は、フルスロットルで26〜24Aでした。(電流計への配線の抵抗があるので実際にはもっと流れるはずです)一方、8セルでは、28〜26Aでした。ギヤ比もプロペラも変更なしでこのくらいの差が出るようです。これくらいの電流アップなら、まぁ!いいか...ということでパワフルな飛行を期待してのテイクオフです。

QRPのホームページで紹介されている、角倉氏提唱の02Hモーターの使い方等は、完全に無視したやり方ですので、定期的にコミューターの研磨やブレークインは覚悟しなければなりません。まねをする人はそのつもりでやってください。(私の場合、ヘリ用の使い方でなれておりますので)

初飛行時には、翼端の着色はしてありませんでしたが、蛍光イエロー塗装で視認性を改良。

さぁ、出発です。

8セルの飛行は、比較にならないくらいパワフルです。

一度やったらもどれないなぁ!というかんじです。

飛行終了後のモーター、アンプの発熱も少なく、問題無いようです。

ローパスもカッコウいいでしょ?

でも、エンジン機主体(みんな4cですが)のギャラリーは、通過に気づいてくれなかったかもしれません。

ローパス直後の垂直上昇。スプリットSの旋回も気持ちよく出来ました。

無事生還。ランディングの瞬間です。めでたし、めでたし。

おしまい。

記念すべき初飛行(’98年3月22日 土曜日、静岡県大井川)

リンケージの動きを確認

さあ、大空に向けて出発だぁ!緊張の一瞬です。

約5mの滑走で浮かび、順調に上昇していきます。

ローパスの姿も気に入りました。

無事、着陸、初飛行を終了。ラダー連動の尾輪のおかげで、カメラマン池田くんの足元とまで帰ってきました。

壊れないうちにと、とりあえずEPコンセプトとともに記念撮影。

ラダーとエレベーター用サーボ。ワイヤー両引きで軽量化。

両引きにするとホーンがぶつかってしまいますので、エルロン用の取り付け位置を5mmほど高くしてぶつからないようにしてあります。

モーターの取り付け穴とランディングギヤーとランディングライト(高輝度LED)

ラダー連動後輪