92 劇場の機知──劇団キンダースペース「家出うさぎ」そして「Room」をみて

2022.11.24

井上ひさしは、その名作「父と暮せば」で、死んだ父を舞台に登場させた。そのことで、娘の美津江の内面が見事に可視化され、観客に大きな感動を与えることができた。

井上は、「演劇的空間」とは「舞台でしかつくることのできない空間や時間」だとして、その「演劇的空間」を成立させる要素として「劇場の機知」ということを挙げた。美津江の内面の苦悩をどう描くかというときに、演劇ではその「機知」を存分に使って、「実際にはいない者」を舞台に登場させるという手があるというのだ。

この「劇場の機知」という言い方が、いまいちよく理解できなかったので、舞台芸術に詳しい友人に「劇場の機知」って、分かりやすく言い換えると何? と聞いたところ、「それは、舞台に生の人間が存在するということだ。」と明快に答えてくれた。

この「父と暮せば」に関していえば、小説でも、死んだ父を登場させて、美津江と会話させることはできる。しかし、どんなに巧みに描こうとも、それはあくまでフィクションの域を出ない。昔、昔、あるところに、、、といった昔話と同じように、現実にはありえない話として展開されるほかはない。

けれども、これが「演劇的空間」つまりは、「舞台」で表現されるとなると、話は違う。実際には死んでしまって姿の見えないはずの人間が、「生身の人間」として「舞台」に登場する。俳優が演じているとはいえ、それが「生身の人間」であることには変わりはないのだ。

しかし、それもやっぱりフィクションであり、小説におけるフィクションとなんら変わりはないのではないかと言われるかもしれない。しかし、「言葉によって生み出される人間」と「生身の人間」は、まるで違うものだ。舞台に存在する「俳優」は、その役柄を「演じている」と同時に、いやおうなく、俳優である人間そのものである。俳優は、当たり前のことだが、いつもその二重性を担ってそこに存在する。

そういう意味では、「俳優」というもの自体が、まさに「ドラマ」そのものなのだ。「演じる役」と「俳優自身」との間にある矛盾・軋轢が、そのままドラマであり、そういうドラマを抱えた俳優同士が、ドラマを作りだしていく。このドラマが、小説には、ない。このドラマこそが、まさに、「劇場の機知」なのである。

今回の原田一樹作「家出うさぎ」は、この「劇場の機知」を縦横に使って描かれた傑作だ。何も知らない観客は、二人の登場人物が、どういう関係にあり、どういう存在なのか分からないままに、ドラマに引き込まれていく。「父と暮せば」では、その冒頭で、すぐに父がすでに死んだ人間だということが明快に示されるが(それに観客が気づくかどうかは別として)、「家出うさぎ」では、そうしたことはない。ただ、丁寧に積み重ねられるセリフの「きしみ」によって、次第に、ああ、これはどちらかがもう死んでいるんだな、と理解されていく仕組みになっている。(これも、勘のいい観客はすぐに気づくのだろうが)。

前半部のそうした苛立たしい曖昧さは、やがて後半部で、死んだ娘と、その死を受け入れられない母という構図が一挙に明らかにされ、迫真のドラマが展開される。それは、井上ひさし風に言えば、結局は母親の一人芝居なのだが、それを「劇場の機知」によって、明快なドラマとして展開している、ということになる。

愛する者の死に出会ったとき、人はなかなかそれを受け入れることができない。それはもう、窮極のドラマだといっていい。親の死ならともかく、子どもの死という場合、その困難はおそらく筆舌に尽くしがたい。そのことを、日々の残酷なニュースでぼくらは目にし、耳にしている。いったい残された人は、その後の生をどう生きていけばいいのだろうと、しばし呆然としながらも、ぼくらは次のニュースに目を、耳を移していく。いかざるを得ない。

「家出うさぎ」という芝居は、そのことに、じっと目を据えて、とことん追究した芝居だ。原田さんは、若書きだから、目を背けたくなると言っているが、作者にしてみればそういう気分になるのは致し方ないとはいえ、観客は決してそうではない。残された人間の心のありようを、そして、おそらく先だった人間の心のありようまでをも、正確に、誠実に追究していく舞台の展開に、息を飲んで引き込まれた。心に突き刺さる感動の舞台だった。

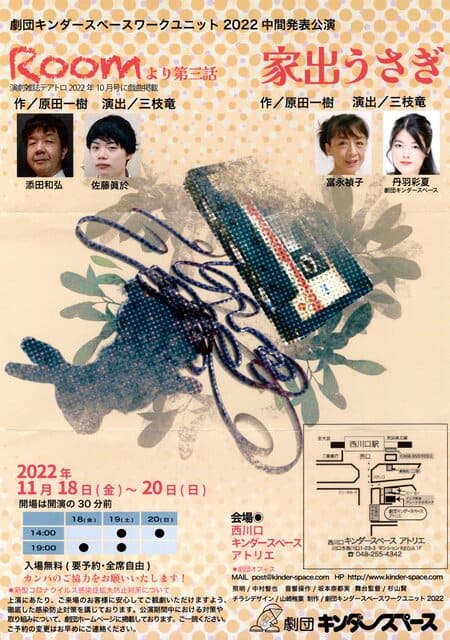

思えば、これが、キンダースペースの本公演ではなく、「ワークユニット中間発表公演」(注:「ワークユニット」=キンダースペースが主宰する、意欲ある演劇表現者のための研修の場。)であったということに改めて驚かされる。「客演」として参加した劇団員の丹羽彩夏と、すでに数々の舞台で活躍している富永禎子の熱演は、まことに見もので、完成度の高い芝居として、呆れるほど忘れっぽいぼくにも、長く印象に残ることだろう。

同時に上演された「Room(より第三話)」も、三枝竜の冒険的な演出で、実に面白い舞台に仕上がった。佐藤眞於の初々しい演技も新鮮だったが、特に、添田和弘の、押しつぶしたような発声によって繰り出されるセリフが、ユーモアに富んでいて、なんども笑ってしまった。こういう笑いも、原田戯曲の大事な要素で、こういう芝居をもっと見たいと思った。

二つの芝居を見ていて、ふと、なぜか「織物」のことを思った。繊細なセリフを、丁寧に織り続けることで、できあがる「織物」。「家出うさぎ」の絹のようなしっとりとした肌触り、「Room」の麻のような荒々しい肌触り、それぞれの感触を味わいつつ、西川口を後にした。

本日はご来場頂きまして、ありがとうございます。

ワークユニットは1年単位での募集となり、その年毎に参加者が異なります。今年は3名の方が参加しています。また新人劇団員の丹羽彩夏が客演として参加しています。中間公演は毎年その年の参加者と共に、上演作品を決定しています。今年は9月に作品を決めてからの稽古開始でしたが、劇団公演などもあり、例年以上に忙しない状態での期間となりました。稽古の時間は決して多くは無いですが、創造の場として活性していた濃密な時間になっていたと思います。その時間の成果が、舞台上に立ち現れることを願っています。

今年のワークユニットの中間公演は、劇団代表の原田一期が著作した2作品を上演する事となりました。それぞれ約20数年前の作品ですが、作品内で描かれているものは時代を経ても変わらないテーマとなっています。

死別は人が社会で生きている限り避けては通れません。身近な人であればあるほど、その死によって訪れる喪失感は大きいものになるでしょう。その時の心の対処方法は人それぞれあり、各々がその死に心の区切りをつけ、失意から立ち直るための時間が必要です。今回の2作品では、その喪失感から目をそむけているのが「Room」、その喪失自体が目の前に現れるのが「家出うさぎ」となっています。喪失したものを見ないようにする事で心の平穏を保つのか、喪失したものだけに目を向け他の一切を見ない事によって安心を求めるのか、それぞれ心の区切り方は違っています。その対処の仕方、またどうやって喪失と向き合っていくのかは本人にしか決められません。

今回の2作品を通して見せられるものがあるとしたら、死別に区切りをつける事のできない心の足掻き方かと思います。それぞれの足掻き方がどういう結末になるのか、最後まで見ていってください。死別によって乱された心に、自分自身が追われて、逃げて、向き合って、苦しんで、もがいて、足掻く、その姿こそが演劇におけるドラマになるのではと思います。その心乱れる姿こそが、舞台の上での俳優達の輝きです。心の行く末を最後まで楽しんで頂ければ幸いです。

一生懸命に演劇に向き合っておりますが、拙い部分も見られるかもしれません。厳しいご意見も含めて、アンケートへの感想を頂戴できたら、今後の励みとなります。是非一筆をよろしくお願い致します。

三枝竜

ワークユニットは、意欲ある演劇表現者のための研修の場です。

1999 年開設。週4日、10〜13時の活動です。前期は身体と声の基礎、演技実習、講座。一方的に与えられるのではなく、互いに課題を持ち、感性を刺激しあい、演劇人として成長することを目標とします。

夏前に座内発表。秋に今回の「Room」「家出うさぎ」のような中間発表公演。修了公演は参加者それぞれの「モノドラマ」作品を創作、上演します。

中間発表、修了公演ともに劇団員のサポートにより、独立した演劇公演として実施するものです。

舞台であれその他の芸術であれ、私たちが「表現者」であるのは創作に向かっている、その時間をおいて他にありません。戯曲に向かう、台詞に向かう、自己に向かう、舞台に立つ。その継続がなければ、感性は錆びつき枯れてゆきます。

そしてまた、舞台芸術の研修の場は、そのまま人間としての成長の場でもあります。

「人」としての魅力がなければ「俳優」としての魅力も望めません。

「人」の技能や発想は、他者との共同作業の中で磨かれ発揮されるものです。空間の造形、演技表現、音響、装置、そして全員で紡いでいく一つのドラマ。総合装術としての演劇公演は、私たちが生きている社会と私たち自身の姿です。

「なぜ生きるのか」「どう生きるのか」は、登場人物の課題であると同時に私たちの課題であり、「演劇」が決めるのはまず第一にこの「問い」と向き合うことです。

今回の作品の内、「Room」の第三話は、直前にテアトロの10月号に「短編演劇集」として歳曲が掲載され、演出の三枝から今回の参加者にマッチするのではないかと提案があり決定しました。もう一本の「家出うさぎ」は、これもかなり以前、客演を申し出てくれた増田美亜と瀬田ひろ美のためにき下したものです。かつての自作の言葉には未熟さを突き付けられ、正直、目を背けたいのですが、日頃俳優に「自らの未熟と向き合いなさい」と言っている身としては「よして」とも言えません。新鮮に立ち向かってくれる俳優たちと演出の力で、新たな作品として生まれ変わってくれることを望みます。未熟の掛け算に新たな発見がないとも限りません。

脚本はともあれ、ご意見、ご批評などお聞かせいただければ幸いです。

原田一樹