91 重なるレイヤー──劇団キンダースペース「パレードを待ちながら」をみて

2022.11.1

芝居の楽しみというのは、その芝居で何がどのように演じられているかということもあるけれど、その芝居を誰がどのように演じているかということにもある。特に古典演劇の場合は、後者が圧倒的に重要だろう。演じられる芝居は同じでも、役者によってまるで違うということがあるだろうし、だからこそ、それをお目当てに出かけるということになる。

「何が」は、脚本(家)中心とした見方だし、「誰が」は役者中心、そしてどちらにも共通する「どう」は、演出家中心ということもできる。

先日見た劇団キンダースペースの「パレードを待ちながら」の場合は、そのどれとも一概には言えないが、特に「誰」がとても印象に残った。それは、キンダーにとっての再演ということもあるし、それ以上に、長いことキンダーの芝居を見続けてきたということもある。

再演ということについて言えば、実は、この芝居をほんとうに見たのか記憶が曖昧になっていて、いろいろ記録を探してみたのだが、見たという確証がもてないままに、見始めたのだが、なんと、始まって何十分経っても、「ああ、見た、これ」というふうにはならなかった。そればかりか、「やっぱりこれは初見だな。」と納得する始末で、そのまま最後まで見続けて、終わってしばらくしてから、じわじわと「見たよ、これ。」と思ったのだった。

それが何を意味するか分からない。ぼくは、かつて見た芝居をちっとも覚えていなくて、「なんで覚えてないの?」と呆れられることもしばしばなのだが、今回もそういった健忘症の頭ゆえだったかもしれない。ただ、これは前にも見たという感じは、透明なレイヤーのように、次第に重なってくる──芝居のその奥にもう1本の芝居が透けて、あるいは重なってみえてくる──といったテイのもので、かならずしも、悪いものではなかった。むしろ、芝居に厚みができた(といっても、ぼくの頭の中でのことだが)ような感じがしたのだった。

パンフレットに、演出の原田さんが、「この芝居に『男』は一人も出てこない。これは同時に男たちしか出てこないという事でもある。」と書いていた。なるほど、女たちの言葉で溢れる舞台は、そこに「いない」男たちの姿をくっきりと浮かび上がらせる。そして、そのだまし絵のように浮き出てくる男たちの姿は、滑稽なほどの愚劣ぶりだ。

ここでも、レイヤーが重なる。真摯に懸命に生きる女たちのレイヤーと、バカまるだしで戦争に熱狂する男たちのレイヤーは、ときに、完全に重なり合成され、これが、実は見事な「女と男」の現実であり、その現実が、舞台に男が「いる」とき以上に濃密な現実として舞台に現れている、といった感じを与えるのだ。

そうして、更なるレイヤーとして、「今、この時」というレイヤーが重なる。演じられるのは、第二次大戦下の「現実」だが、「今、この時」のこととして、身に迫るからだ。それこそが、この芝居を「今」再演するキンダーの意図でもあるだろう。

そしてそして更にいえば、その上に──あるいはその下に──役者というレイヤーが重なるのである。

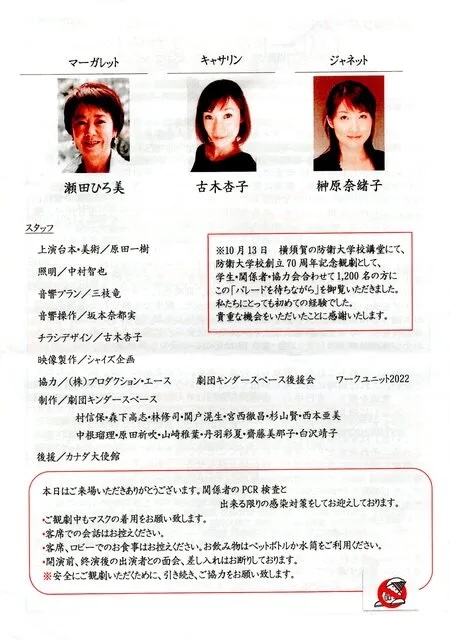

特に今回ぼくが見たのは、最終日の最後の舞台で、その回だけ、「イーブ」の役が、小林もと果にかわって、「アンダーキャスト」(役者の万一の場合に備える代役)である岡田千咲の出演だった。岡田にとっては、初日にして楽日というわけで、こんな上演はぼくは初めてみた。聞けば、岡田自身が、この出演に立候補して、挑戦したのだという。なみなみならぬ芝居への情熱である。

アンダーキャスト出演ということを、あらかじめ聞いていたので、ベテラン女優の中で、新人といってもいい岡田がどこまで演じられるのか、心配もしたのだが、それも杞憂だった。岡田の芝居は何度か見ているが、ここまで成長できるものかと感心してしまった。何事も情熱だ。情熱はすべてを乗り越えさせる。ぼくも元気が出た。

ベテランの女優陣は、いまさら言うまでもないが、まさに円熟といっていい。ご本人たちは、どう思っているのか分からないが、舞台を楽しむ余裕が随所に感じられた。受けないに決まっているダジャレを敢えてぶち込んで、観客の反応を確かめるような場面もあって──むろん、演出家のしゃれっ気だろうが──心の中で吹き出してしまったが、それが「心の中」にとどまってしまって、「プッ」と声を出して吹き出せなかった小心さが悔やまれる。

二人の息子の帰還を待ちながら死んでしまった「マーガレット」が、美しい墓の向こうに現れるラストシーンの崇高さは、女と男という二種類で成り立つ「人間」を超えた何ものかの存在を、確かに感じさせた。それはマーガレットの信仰する「神」そのものではないかもしれないが、そこれこそが、女であれ男であれ、どこまでいっても「愚劣さ」を免れない人間というものの、唯一の「救い」であるだろう。

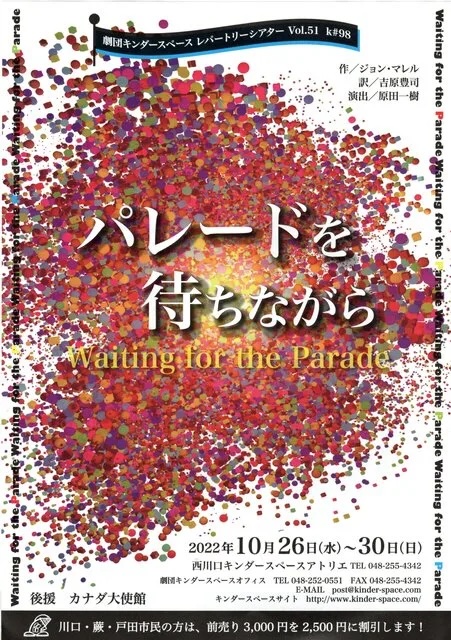

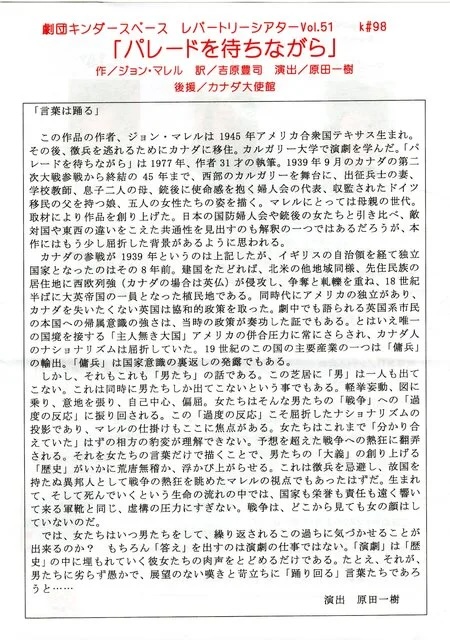

この作品の作者、ジョン・マレルは1945年アメリカ合衆国テキサス生まれ。その後、徴兵を逃れるためにカナダに移住。カルガリー大学で演劇を学んだ。「パレードを待ちながら」は1977年、作者 31才の執筆。1939年9月のカナダの第二次大戦参戦から終結の45年まで、西部のカルガリーを舞台に、出征兵士の数、学校教師、息子二人の母、銃後に使命感を抱く婦人会の代表、収監されたドイツ移民の父を持つ娘、五人の女性たちの姿を描く。マレルにとっては母親の世代。取材により作品を創り上げた。日本の国防婦人会や銃後の女たちと引き比べ、敵対国や東西の違いをこえた共通性を見出すのも解釈の一つではあるだろうが、本作にはもう少し屈折した背景があるように思われる。

カナダの参戦が1939年というのは上記したが、イギリスの自治領を経て独立国家となったのはその8年前。建国をたどれば、北米の他地域同様、先住民族の居住地にご列強(カナダの場合は英仏)が侵攻し、争奪と軋轢を重ね、18世紀半ばに大英帝国の一員となった植民地である。同時代にアメリカの独立があり、カナダを失いたくない英国は協和的政策を取った。劇中でも語られる英国市民の本国への帰属意識の強さは、当時の政策が奏功した証でもある。とはいえ唯一の国境を接する「主人無き大国」アメリカの併合圧力に常にさらされ、カナダ人のナショナリズムは届折していた。19世紀のこの国の主要産業の一つは「傭兵」の輸出。「傭兵」は国家意識の裏返しの発露でもある。

しかし、それもこれも「男たち」の話である。この芝居に「男」は一人も出てこない。これは同時に男たちしか出てこないという事でもある。軽挙妄動、図に乗り、意地を張り、自己中心、偏屈。女たちはそんな男たちの「戦争」への「過度の反応」に振り回される。この「過度の反応」こそ屈折したナショナリズムの投影であり、マレルの仕掛けもここに焦点がある。女たちはこれまで「分かり合えていた」はずの相方の豹変が理解できない。予想を超えた戦争への熱狂に翻弄される。それを女たちの言葉だけで描くことで、男たちの「大義」の創り上げる「歴史」がいかに荒唐無稽か、浮かび上がらせる。これは徴兵を忌避し、故国を持たぬ異邦人として戦争の熱狂を眺めたマレルの視点でもあったはずだ。生まれて、そして死んでいくという生命の流れの中では、国家も栄誉も責任も遠く響いて来る軍靴と同じ、虚構の圧力にすぎない。戦争は、どこから見ても女の顔はしていないのだ。

では、女たちはいつ男たちをして、繰り返されるこの過ちに気づかせることが出来るのか? もちろん「答え」を出すのは演劇の仕事ではない。「演劇」は「歴史」の中に埋もれていく彼女たちの肉声をとどめるだけである。たとえ、それが、男たちに劣らず愚かで、展望のない歎きと苛立ちに「踊り回る」言葉たちであろうと……

演出 原田一樹