|

|

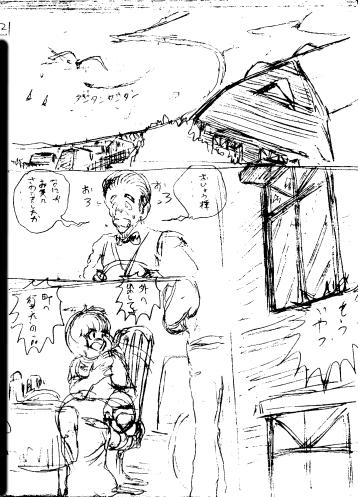

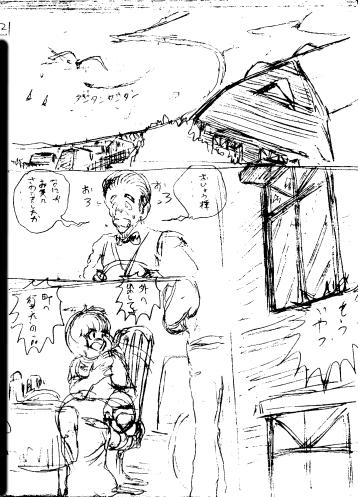

さんごの住む町

|

|

「あちゃあー、また、マリーンがいないぞ。フェンスをこれだけ高くしたのに。」

「まあ1週間もすりゃ帰ってくるさ。でもまたなんか拾ってくるかあ。この前みたいに水死体なんてのは勘弁して欲しいぜ」

イルカのプールを前にして飼育係の兄ちゃんたちが嘆いてる。

(オープニングはユーミン「守ってあげたい」)

海水浴シーズンにはあれほどにぎわっていた浜辺も、9月、それも後半ともなると、さすがにひとかげがまばらだ。

しかし、ここが足の踏み場もないほどの人、人、人で埋まっていたことは、砂になかば埋もれた清涼飲料のあきかんやら、海の家で売っていたやきそばの容器やら、サンオイルのパックやらの大量のゴミの山が物語っている。

まあ、日本ではおなじみの、どこにでもある9月の砂浜の光景だ。

その弓形にカーブした波打ち際から海を背にして二十歩も歩くと、2メートルぐらいの高さのコンクリートの堤防に突き当たる。そのむこうは、湾岸道路、というと聞こえはいいが、なんのことはない、道端に、あじやかわはぎなどの干物や、するめいかが干してある生活道路がゆるくカーブしながら走っていて、ときどきエンジン音が通り過ぎて行くのが聞こえてくる。

この唯一の幹線道路の山側に、斜面に沿って拡がった小さな漁村(とはいっても今は村から町に昇格してはいるが)にある海洋科学研究所。

その付帯施設である水族館から、脱走常習犯のマリーンというイルカが逃げたらしい。

午前七時。

町外れにある魚市場がその日の仕事をそろそろ終えようとする頃。入れ替わりに、学生達の登校が始まる。

学校は、小、中学校とも山の中腹にある。

高校はない。中学を卒業すると、まわりの町にある高校へ通うのだ。

就職組にしても、漁業以外これといった産業がない町に見切りをつけて都会へ出ていく。

それは漁師達とておなじこと、漁業の収入だけでは暮らしてゆけず、町へ臨時労働者として働きにゆく人が大半だ。

そんな彼らを乗せ、いまどき珍しい木造駅舎から東西に延びた、電化されていない単線のレールの上をはしる、二両編成のディーゼルカー。

夏服の学生達が発する熱気がクーラーのない車内をみたし、整髪料やコロンの香りが追い討ちをかけ、さらに彼らのとりとめもないおしゃべりがとどめをさす。

季節が変わっても服装が変わるだけで、一年中、雨の日も風の日も繰り返される日常。

しかし、そんなありふれた光景にさえも、ずっとあこがれをいだいていた一人の少女がいて、今日も自分の部屋の窓枠ごしに彼らの登校風景を見つめていた。

駅の横の道を上っていくと、すぐに中学校の校舎が見えてくる。御推察のとおり、木造の校舎だ。

そしてグラウンドをはさみすぐ隣に、小学校がよりそうように建っている。

道はここより奥数百メーターいったところで古びた鉄製の門扉に突き当たって唐突に終わり、そこから先は私有地だ。

目の前に立ちふさがる鋳物の門扉の奥、伸び放題になった庭木達の間から、レンガ造りの二階建の洋館がすこしだけのぞいている。

蔦のからまった門柱には、桂木、とかろうじて読み取れる、青銅製の表札が埋め込まれていた。

門に鍵はかかっていない。というより開けっ放しである。

だから、ときおりこの奥は、子ども達の冒険の舞台になった。

子ども達の間では、二階の窓ガラスの奥からばけものがこちらを見ていたとか、地下室から呻き声が聞こえていたとかいう、よくある怪談話がまことしやかにささやかれ、彼らのかぎりない好奇心をかきたてていた。

しかしそれも小学校を卒業するまでだ。

中学校へ行くようになると興味は他へ向き(たいていは異性のことだ)、まして日々の暮らしに追われる大人になると、この屋敷は風景の一部にすぎないものになっていった。

丘の上に建つひとけのない洋館なぞにかまってる暇はないし、なによりもこの屋敷の住民とは誰もおつきあいが無いのだから、それも当然なのかもしれない。

もちろん食料品や生活必需品を届ける者達がいるが、彼らにしても初老の執事とおぼしき人物にあうだけで、当主を見かけたものは一人もいなかった。

ときどき、この門から黒塗りのメルセデスベンツ560が出てきて、町なかをゆっくりと流していることがあったが、車内は窓に貼られた真っ黒なフィルムにさえぎられ誰ものぞくことができなかったのである。

しかし、住民台帳をみるまでもなく、この屋敷の当主であり執事の主人である人物はちゃんと存在していて、今朝もいつものように2階にある食堂の窓を開け放ち、かすかにゆれる薄いカーテンごしに見える風景をながめながら、朝食をとっていた。

窓の外からは風に乗って通学途中の子ども達が発するかんだかいおしゃべりが聞こえてくる。

いつもと同じ変わらない光景。

が、ここ数日というものはちょっと様子がちがっていた。

突然、窓の外へ向かって、ベーコンエッグとグリーンアスパラが乗った白いお皿が飛んでいった。

あわれ、お皿と朝食は泣き別れになり、地面に落ちて砕け散ってゆく。

続いてオレンジジュースをまき散らしながら、クリスタルガラスのコップが運命を同じくした。

見上げると窓際に立ちすくんだ執事らしき人物が、部屋の奥に向かっておろおろしながら声の主をなだめているのが聞こえてくる。

「お、お嬢様。なにか、お気に召さないことでも・・・・」

彼はそれいじょう口に出せなかった。

彼の口にミルクのたっぷりしみこんだフレンチトーストが命中したからだ。さきほど、食卓に出す寸前にミルクをたっぷり含ませ焼きあげたばかりである。これは熱い。

「外へでたい。だして!」

薬師丸ひろこに似た、澄んだよくとおる声だ。声の主は、執事とはテーブルをはさんで反対側の場所で、次のお皿を投げる体制にはいっていた。

三日月型にスライスしたマスクメロンが乗っている。

香りのよい渥美半島産のものだ。十分に熟している。

「し、しかし、お嬢様・・・。」

鼻の下でミルクをたっぷり吸い込んだ銀色のひげをハンカチで拭いながら、この初老の紳士はメロン攻撃をかろうじてよけた。あと残っているのは・・・ナイフに・・・フォーク・。

いつもならこの辺でおさまるはずだ。

が、今日は特に機嫌が悪い。

テーブルの上には何ひとつ残らないだろう。

後かたづけが大変である。特にじゅうたんのしみ抜きときたら・・・。

そんなことを考えているうちに突然攻撃は終わった。

目の前の少女はナイフを握りしめ、肩を震わせている。

さすがにナイフを投げるのは思いとどまったらしい。

ピンク色のレースのリボンを編みこんで、みつあみにまとめた真っ黒な髪を右肩越しに前へ垂らし、切れ長の鳶色の瞳でまっすぐにこちらを睨んでいる。

執事はここ数日繰り返してきた返事を続けた。

「それができないことは、お嬢様にもちゃんとわかっていただいているはずです。これ以上わたくしを困らせないで下さい。」

確かにかわいそうだと思う。

ほんとならば目の前の少女は、隣町あたりの高校でクラスメイト達とたわいないおしゃべりを楽しんでいる年頃だ。

17歳。

女の子が人生の中でもっとも輝く季節。(じゃない人もいるだろうけど・・・・まあ一般的には)

過去も未来も関係ない、今、現在がすべての年頃。

昨日のテレビに出演していたアイドルの話、駅前のケーキ屋のショウウィンドウの中身の話(もっともこの町の駅前にはそんなしゃれたものはないが・・・)、そして、恋愛の話。笑いさざめき、有り余るエネルギーを無遠慮にふりまく年頃。

しかし、目の前の少女には、すべてが無縁のことだった。

彼女は、高校はおろか中学校さえいっていない。それどころか、小学校も。

まして憧れのキャンパスライフを大学で過ごすこともありえないだろう。

この、ふたりで住むには大きすぎる2階建の洋館が彼女の世界のすべてなのだ。これからもずっと。

「わかってる。わかってるわ。・・でもね、聞こえてくるのよ。楽しそうな笑い声。」

うつむいて両手をひざのうえで握りしめ、半分涙声になっている。

彼女は顔をあげると車椅子のひじ掛けにはえているレバーを操作し、窓際へ移動した。

上半身が朝のさわやかな陽光にさらされ、長い髪の毛が淡く輝く。

肌は透き通るほど白い。

淡いピンクのワンピースが、上半身だけ海風をうけてふわりとなびいている。

彼女の腰から下は車椅子に預けられ、薄手のブランケットに覆われていた。

「わたし、源じい以外の人とおしゃべりしたいの。おもいきり楽しそうに笑いたいの・・・。」

ややきつい一重瞼には、さきほどまでの元気が感じられない。

源じいとよばれた執事には、それに答えるだけの言葉が無かった。

と、そのとき。

分厚いチーク材で作られたサイドボードの上に、どっしりと鎮座していた古めかしい電話機が、重苦しい空気を引き裂くようにさけびだした。

源じいは、この電話に感謝した。

けさはこれでゲームセットだ。

窓際を離れて電話機のほうへ一歩ふみだす。

「まって!わたしがでるっ!」

源じいは驚いた。

いままで彼女が電話をとったことなど一度もないのだ。

コードの先が自分の知らない世界に繋がっている。

そのことに対する恐怖心のほうが、外界に対する好奇心より勝っていたから。

あっけにとられている源じいの横を、電動の車椅子がすりぬけていく。

サイドボードの前まで来ると彼女は、目の高さより高い位置にある受話器に手をかけた。

しかし、鳴り続ける電話を見つめたままである。

電話はなりつづけている。