登場人物 アルト(古川登志男)、フェアリィ(富永みーな)、ミランジュ(島津冴子)

ペパー(榊原良子)、市長(大塚周夫)、救助隊長(納屋五郎)

救助隊員(二又一成)、酒場の男(八奈見乗二)、ホテルマン(千葉繁)

管制官(三田ゆうこ)、その他のみなさん

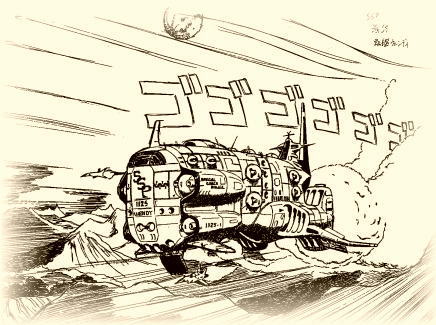

(20年前の絵コンテです。20ページ目で収拾がつかなくなりあえなく轟沈。)

「こらーっ、かえせよお、あたいのハンバーグーッッ!」

銀河系のずっとはずれ。虹の川星系第四惑星「星の砂」。

この、どちらかというと辺境にある惑星は、地球のある太陽系国家と第一次植民星系とをむすぶメインルート、いわゆる銀座航路からはずれているにもかかわらず、水が豊富にあり、さらに食料も自給できるというまことに恵まれた背景に助けられ、貿易惑星として古くから栄えてきた。実際大半の星は、これらを輸入にたよるか大掛かりな施設によって作り出すかしないと、人が住むことができないのだ。で、こんな小さな星としては不釣合なほど立派な宇宙港をもっていたりするのである。

そのなかでも、最大の港を持つ星砂市。石造りの街なみは、様々な星系からやってきた人々であふれんばかりで、中央の市場には今日も商人達のかけ声がとびかっていた。お世辞にも近代都市だとは呼べないこの街だが、低い街並みのむこうに目をやるとこの景色にそぐわないメカニカルな光を放つたくさんの塔が立ち並んでいる。垂直離陸型のシャトルである。そして、さらにそのむこうにある水平離着陸機用滑走路には、今日もたくさんの船が出入りしていた。

「もぐもぐもぐ・・・・・。あーっ、うめええっ。」

そんな宇宙港の一角にある、商業船専用ポート。様々な形や色の船が商品の積込みをまっているあいだ、レストハウスにはこれまた様々なパイロット達がたむろしている。

「もうっゆるさないかんねっ!このっ!このっっ!!まてえっ!かえせえっ!!」

「星の砂運送株式会社」の看板のかかった事務所のとなり。棟つづきになっているレストハウスのなかでは、全身けむくじゃらの、熊に似た顔をもつコーネリア人がハンバーグの皿をかかえてなめまわしていた。声の主はこの男に抗議しているらしい。

「最後に食べようと思ってたのにいっ!かえしてよおおっ。ばかあっ!」

おしまいのほうは涙声になっている。しかし大男はそんな抗議をまるで無視するかのように皿をなめつづけた。どうやら無視してるんじゃなく、聞こえてないようだ。

「これ、貸してっ!」

声の主は、近くのテーブルにのっていた飲みかけのワインのボトルを取り上げると、大男にむかってふりあげた。というよりも、2メーターの高さにボトルがういているといったほうがいいかもしれない。なにしろ、ふりあげているのがボトルと同じくらい小さな女の子なのだから。30センチほどの身長に蝶のような美しい羽を持つ、ムーア人。現在ではほとんど見かけることが無い希少民族である。

「アルトのっ、バカアッッ!!」

ふりおろされたボトルは、アルトのかざしたハンバーグの皿でみごとに受け止められた。しかし、星の砂名産のせとものの皿は、クリスタルガラスのボトルに勝てるほどの根性は持ち合わせていなかったようだ。ソースのついた白い破片が、足もとに飛び散る。

「よく毎日、あきもせずやれるもんだ。」

となりのテーブルで酒を飲んでいた男達が、頭でワインのボトルを受け止めているアルトをながめながらつぶやいた。

「なにがよくって、あんなやつの所にいるんだろ。もっとましなやつ、いくらでも・」

突然、男達の唇が動きをとめた。いましがたドアからはいってきた、超ミニのタイトスカートからのびる黒の網タイツに視線を奪われてしまったからである。黒いスカートには体毛と同じ白いボンボンのようなしっぽがついている。

「401便の船長さん。仕事ですわ・・よ・・・・。」

ドアをあけてはいってきたミス・ミランジュは、またか、といった表情でためいきをつき、それから気を取り直すと、ブラウスからすこしだけのぞかせた毛並みのよい真っ白な胸に大きく息を吸い込み、そしておもいっきり吐き出した。

「フェアリイ船長っっっっっ!!!!」

頭を押さえてうずくまるアルトを、さらにどつきまわしていたフェアリイは、ボトルをふりあげたままふりかえった。

「あっ、ミラ。おはよう。ちょっとまってね。」

ふりあげたボトルを、もういちどアルトの頭にたたきこむと、フェアリイはミランジュの目の前へとんできた。気分がすっとしたらしく、いつもの笑顔を見せている。

「えーっと、なんだっけ?よくきこえなかったけど・・。」

ミランジュは、もう一度だけ大きくためいきをついた。そして、思いなおしたように書類をフェアリィの前にさしだした。頭の両側から伸びた耳が力無く垂れ下がる。

「・・お仕事ですわ、それも、あなたたちを御指名の・・。物好きなかたもいらっしゃるのね・・・・」

突然、緊急事態を知らせるサイレンが鳴りわたった。

「A−1滑走路に緊急着陸船が進入します。滑走路上の作業員は、ただちに退避してください。くりかえします。滑走・・・・・」

空を見ると、黒い煙をひきながら銀色の小型船が降下してくるのがかすかに見えた。それは滑走路の端で一度大きく弾むと、部品をまきちらしながら小さなバウンドをくりかえし、A−1滑走路のほぼ真ん中で停止した。胴体着陸としてはかなり短距離である。かけつけてきた消防車の消火液につつまれた船の中へ、耐火服の救助員が飛び込んでいくのをガラスにはりついてながめていたアルトは、感心したように声をあげた。さっきまでのことはもう頭に無いらしい。

「ほえーっ、うめえ着陸しやがる。」

「そりゃ、アルトよりはね。」

フェアリィはアルトの肩に降りると、ちょっと、こばかにしたようなエメラルドグリーンのひとみをアルトにむけた。こちらは忘れてはいないらしく言葉にとげがある。

同じ頃、不時着船のそば。

「こりゃ、エンジンにコックピットをつりさげただけのしろものだ。有翼機ならともかく、こんな無翼機でよく着陸出来たもんだな。たいした腕前だ。・・・しかし、この痛みかたじゃパイロットはただじゃすむまい・・・」

まだくすぶっている船をみあげながら、そうつぶやいていた救助班の隊長がふとハッチの方を見ると、救助隊員があとずさりしながら出てくるところだった。

「どうしたっ。なにが・・・・。」

隊員のあとからハッチをくぐりぬけて出てきたパイロットをひとめ見たとたん、彼の顔は硬直してしまった。

どういうわけか、そのとき窓から様子をじっと見ていたアルトも、すっとんきょうな声をあげ、全速力で自分達の船をとめているポートのほうへと駆け出していた。

「どっ、どうしたのっ!どしたのよおっ!!アルトッッッ!ねえ!ねえったらあ!」

全速力で走るアルトの首すじにしがみつきながらフェアリィがさけんだ。

「とうとうきやがった。あいつが・・・、クラインの魔女が・・・・。」

アルトの声が震えているのを、フェアリィは気づかなかった。

一方、救助隊長は他の隊員達とともに、自分の眼を何度もこすっていた。が、それは消えることなく目の前にいた。バスタオル一枚をまとっただけの長身の美女。くるぶしまである漆黒の髪はいましがたシャワーをあびたばかりのように濡れている。唾を飲み込む音があちこちから聞こえる。なにしろ彼女の唯一の着衣であるバスタオルは、豊かに盛り上がったバストから一度充分にくびれて再びバストと同サイズぐらいになるという体の線を、かろうじて覆っているだけなのだから。その辺のモデル顔負けのプロポーションだ。しかしそんな男達の視線をまったく気にする様子もなく、彼女は自分の体をひととおり点検し終え言った。

「だいじょうぶだ。エアバッグが作動したから、打ち身だけですんだ。救急車はいらん。医者もいい。・・・」

大きく目を見開き、バスタオルを押し上げている胸の谷間から視線をはずせないでいるドクターにそう言うと、このバスタオルだけの女は、さっさとコントロールタワーのほうへ歩きだした。当然裸足である。

「こういうのを目のお正月と言うんでしょうね・・・」

だれかがポツリと言った。この星にはお正月という習慣が無いので、誰も意味がわからなかったはずだが、なぜか皆うなづいていた。

「俺・・・救助隊員やっててよかった・・・・。」

全員が、遠ざかっていくバスタオルをいつまでも見送っていた。この日の空はどこまでも青かった。

「どうしたの?だれなの?ねえっ!だれあれ?アルト!アルトったらあ!」

しつこく聞いてくるフェアリィを無視して計器盤にかこまれたコックピットにおさまり、必死の形相でスイッチをいれまくっていたアルトは、メーターパネルのまん中で狂ったように点滅をくりかえしているランプをみつめ絶望の声をあげた。

「ねっ、燃料はっ!」

燃料計は、EMPTY=からっぽ、をさしていた。フェアリィはアルトの鼻先へ人差し指をつきだすと、アルトをにらみつけながら思い切り大きな声でさけんだ。

「あんたが燃料代で飲んじゃったんでしょうがっ!おかげで前借りしなくちゃいけないんだからあ!まったく何考えてんだかわかんないわっ!どうしてあと先考えないのよっ!」 機関銃のようなフェアリィの罵倒を浴び、アルトは目をそらした。

「こらあ!こっちむけえっ!目をそらすなあっ!すぐそうやってにげるんだからあ!」

星砂市の中央にある管理センター。その最上階にある市長室。

アルトが「クラインの魔女」と呼んだ女性は、支給されたドレスをまとって市長の前にけだるそうにたたずんでいた。

「こんな星に何の用かね。スペースポリスの海賊課が・。ペパー・クラインくん?。」

窓際にある大きなマホガニー製のデスクに片手をついていた小太りの中年男が、こちらに背を向けたままたずねた。声がすこしうわずっている。

「ふあ・・、休暇でアルピナへいく途中で・・・。ここへくる予定はなかったんですが・・・・・・」

あくびを途中でかみころし、無造作に束ねた頭をかきながらペパーは答えた。そのしぐさは完全に男のものである。しかし、このまるっきり化粧っ気がないのにもかかわらず超一流のモデルとみまごうほどの美貌の持ち主にとっては、それさえも魅力のひとつになっていた。

「スピカの中継ステーションでシャワーあびてるとこ襲われて、うーん・・・、海賊の船につれていかれて・・・気がついたらあの脱出艇にのっかってて・・今はここにいます・・・。」

全然わるびれた様子もなく、指を折りながら遠い過去を思い出すように話す。

市長は彼女の方に背をむけて立ったまま、握りしめたこぶしをデスクにうちつけるとできるだけゆっくり声をだした。たかぶる感情をおさえているのか、その声はさらにふるえを増している。

「衛星軌道上で起こった核爆発にまきこまれて、3機の静止衛星がおしゃかになったそうだ・・・・・。ちょうどきみの船の出発点がこのあたりになるんだがね?・・・。」

「これが届け先の3D座標。これが前払い分の請求書。燃料の分も入れてありますわ。無駄使いしちゃだめですわよ。滑走路はDー4を1時から5分間おさえましたから遅れないでくださいましね。それから・・・・・。」

燃料を入れ終えた貨物船の翼の下では、何枚もの光学ディスクをかかえたミス・ミランジュが、まるで子供にいいきかせるよう口調でアルトに説明していた。アルトは視線の高さをミランジュにあわせるため背中を丸め、地面にしゃがみ込んでいる。

アルトの船(船長はフェアリィになっているが・・)はその背中にあたる部分を開き、クレーンが吊り下げた最後のコンテナを積み終えるところだった。全長30メーターほどの有翼機で、今のところ、地上と衛星軌道上に浮かぶステーションとの間を結び、生活物資を運ぶのが主な仕事である。

「ねえ、アルト。ちゃんと聞いてらっしゃいますの?・・・きゃっ!」

「いやっほう。やっと飛べるっ。愛してるよおっ。ミッラちゃん。」

アルトはかわいい眉間にしわを寄せているミランジュを肩に乗せると、ほんとにうれしそうに踊りだした。

「きゃあ!アルト!おろしてくださいまし。アルトったらあ。」

そうさけびながら、なぜか嬉しそうに見えるのは気のせいか?。

「ふん!ふんんっ!!なあによっ、べたべたしちゃって!ああもう!ああやだ!」

操縦席の正面にある、100インチのプラズマディスプレィにうつる2人にむかって悪態をつきながら、フェアリィはエンジンチェックをすませていく。メインタンクフル。サブタンクコックオフ。フューエルヒーターオン。アイドリング回転数OK。第2第3タンクOK。オールグリーン。各パイロットランプはいつでも飛べることを知らせている。

貨物室のハッチが閉じたことを確認すると、フェアリィは外部スピーカーのスイッチをオンにしてボリュームを最大まであげた。

「アアアアアアアアルウウウウウウウウウトオオオオオオオオ!!!」

大音響の直撃をくらった外の2人は、もっていた光学ディスクやら書類やら放り出し慌てて耳をおさえた。ちょうど出発船があったらしく強い風に書類が舞い上がる。

「あんにゃろお・・・」

いつもの光景である。しかし今日は、いつもはいない人物もこの大音響を聞いていたのである。

こちら市内最大のホテル「星の涙」。

とはいっても、築100年を越す歴史的な建造物は、年式相応、そこかしこが痛んでいるため、とても高級ホテルにはみえない。自然石を貼り付けた外壁には一面に蔦がはい、かなりあやしげな雰囲気すら漂っている。さらに宇宙港から近いこともあり、シャトルの離発着のたんびに石英製の窓ガラスががびりびり共鳴し、かなりうるさい。

そんなホテルの15階。市長の名でとられた豪華な部屋で、ペパーはシャワーを浴びていた。あれから市長は椅子に座り込み頭を抱え、部下にあとをまかせた。何を言っても無駄だということに気づいたのだ。市長クラスの人間なら、ペパー・クラインの名を知らないものはいない。

彼女が通ったあとはスクラップの山しか残らないことから、いつしかそう呼ばれるようになった。しかし海賊たちが畏怖の念をこめてこう呼んでいることを本人は知らないらしい。そういう性格なのだ。いつもぼおっとしている。まわりのことは気にしない。何があっても、何を言われても・・・・。市長としては、一刻もはやくこの星から出ていって欲しい人物なのだが、階級のうえでは市長より上位になるため何も言えず、すべてを部下に押し付けたのだった。部下は彼女をしらない。そのおかげで3機の静止衛星をただのごみに変えてしまった彼女にも、こんな部屋が与えられたのである。いや、被害が3機だけという最小の被害だけでですんだからかもしれない。噂によると星ひとつ消滅させたこともあったと言う。どうかこれ以上被害が出ませんように・・・・。市長は痛む胃をおさえ祈った。

たっぷり30分ほどかけて髪を洗い終え、シャワールームをでたペパーはバスタオルもまかず窓の方へ歩いていった。タオルはその長い髪を拭くのに使っている。大きな紫外線反射コーティングが施されたガラスのむこうには4000メーター級の滑走路が見えている。けさ彼女が使い物にならなくしたA−1だ。胴体着陸したため表面が削れてしまい現在補修中である。

なにげなくそのあたりをながめていたペパーの耳に、突然聞き覚えのある名前がかすかに飛び込んできた。

「アアアアアアアルウウウウウウトオオオオオオ!!!!!!!!!」

「アル・・・・ト・・・・」

一度つぶやいてみる。もう一度口にしてから、彼女は濡れた体に構わずヴィジホーンにむかいフロントを呼び出した。20インチの画面のなかでメッセージが「呼び出し中」から「通話」に切り変わり、フロントにラインが継ながった事を告げる。ディスプレイの中でにこやかな顔が返事をした。

「はい、フロントでございま・・・・・」

応対に出た若いホテルマンはいきなり鼻血を出してぶったおれてしまった。ヴィジホーンの画面には、素っ裸の女が映っていたのである。

「おっ、お客様あー。」

そんな事には構わず、ペパーは用件を告げた。

「宇宙港の管制室につないでくれ。いそぎだ。・・・・・どうかしたか?」

フロントの画面のまわりには、ホテルマンたちがたかっていた。

そこに写っていたのは、殺気を体中から発散している、超一級のヌードグラビアだった。

D−4へむかうタキシングウェイをすすむミルキィウェイは、ちょうど古代の翼手竜が翼を拡げたようなかっこうをしている。

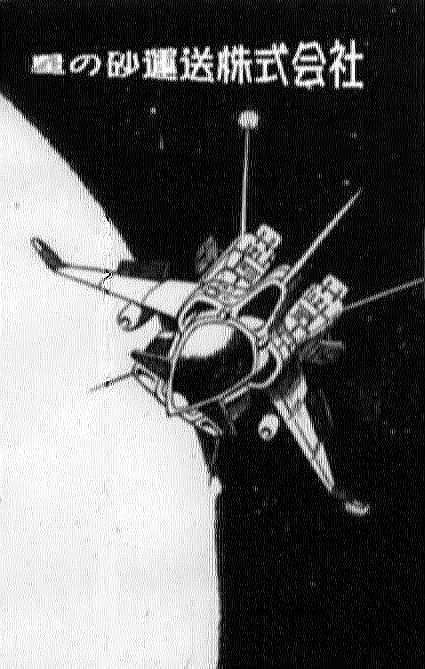

ミルキィウェイ。

もちろん天の川のことだ。フェアリィが付けた名前だが、誰が見てもこの船にふさわしいとは思わないだろう。ステルス機用に開発された、放射線反射塗料の塗られた漆黒のいかつい外観。機体の後部半分を占拠している2機の巨大なエンジンポッド。高機動を可能にしている多数のスラスターノズル。そして、かっては強力な光学兵器が装備されていただろうガンポッド。

この船はもともと局地戦闘機だったものをアルトが改造して貨物船にした物で、フェアリィが名付けるまではバンディットという男らしい名前をもっていた。それが今じゃミルキィウェイである。しかし、船の命名権は船長であるフェアリィにある。アルトはしかたなくその名前を使い管制塔と交信していた。

どんなわけがあるにしろ、フェアリィを船長にしたのはアルト自身なのだからしかたがない。

「星の砂運送K−104、ミルキーウェイ、D−4から離陸する。」

「ミルキーウェイ、1:00、D−4離陸許可します。ねえアルト。今女の人があなたのこと聞いてきたけど知り合いかしら?どこかで見たような人だったけど・・・。」

顔見知りの管制官がカウントダウンしながらはなしかけてきた。フェアリィの耳がピクリと動く。アルトの鼻の頭にみるみる汗がふきでてきた。すこし口もとがひきつってる。

「あなたのフルネーム聞いてきたのよ・・・・。あ、そうだ、思い出した。きのう不時着した・・・」

最後まで聞かずアルトはブースターを全開にした。強烈な加速Gがからだをシートにめりこませる。

「ア、アルトッ。まだカウントが終わってないっ。・・」

アルトの耳には何も聞こえてなかった。ただ、恐怖心が体を支配している。

「も、もう、みつかっちまったのか・・・・に、逃げなきゃ・・・。」 唖然としている管制官の見つめる中、ミルキーウェイは急角度で上昇を続けていった。

「シーマんとこの船がやられちまったそうですぜ。」

星の砂より外側の公転軌道をまわる惑星「虹の彼方」。当然気温が低くそのままでは住むことができないため、よほどの物好きか事情のあるものしかいない。大半は犯罪者だ。スペースポリスもこんな辺境には滅多に来ないため以外と大物が住んでいたりする。しかしいくら辺境とはいっても派手に動けば警察もだまってはいないので、彼らのほとんどが細々と海賊を営んで暮らしていた。幸い隣に貿易港を持つ星があるので生活に困るようなことはなかったし、星の砂としても、星内に犯罪者を抱えているよりはましということで、うるさく取り締まったりしなかったため、寒いことを除けばこの星は非常に住みやすかったのである。そう、きのうまでは・・・・。

「やられたって・・だれに?」

虹の彼方の赤道上。ほとんどの人口が比較的気温の高い(それでもマイナス40度ぐらいだが。)このあたりに集まっていて、いくつかの小さな街を形作っている。そんな街のまん中にある酒場では、星の砂の上空で四散した海賊の船のことが、今夜の酒の肴になっていた。

「それがよ、わかんねえんだよなあ。星間警察が来たって話は聞かねえし・・。もし来たとしても、半端な武器でふっとぶようなやわな船じゃねえしなあ。戦艦でも持ってくりゃ別だろうけど・・・・・。」

「聞いた話じゃ爆発したってな。爆弾でも放り込まれたんじゃねえのか。かわいこちゃんによお。シーマのやつスケベだからな。奴ん事恨んでる女あ、いっぱいいるってえ話だぜえ。ケケケ・・・。」

この男の言ったことは半分だけ当たっていた。ただ、爆弾を放り込まれたのではなく爆弾をさらってきてしまったのである。その外見にだまされて。

(つづく)

次回予告

この船は誰の船?