|

人間の脳は約10Wのエネルギを消費するそうです。一方LSIの世界では、マイクロプロセッサの消費電力が人間の3倍以上つまり30Wを越える時代になりました。また、周波数でみると人間の脳細胞のクロック周波数(神経インパルス)は、 600Hzなのに対して最新のマイクロプロセッサは、1GHzに近い動作周波数になってきました。

このまま各種LSIの動作周波数が高くなっていけば、ますます消費電力が増加していくことは間違いありません。特に最近の携帯機器においては、フル稼働8時間(会社の勤務時間)動作することが、商品の重要な仕様になっています。従って、これからのLSIの開発のキ−ポイントは、低消費電力化技術につきると思います。今後各種低消費電力化技術についてもシミュレ−ションで比較しながら紹介していく予定です。

今回は、一風変わった低消費電力化技術を紹介します。簡単に言えば、負荷容量の充電を電力消費なしで行うというものです。理論的には電力ゼロにできます。ただ動作周波数が遅いとか、電源はランプ波を使う必要があるとか、いろいろ問題があり、まだ実用化されていません。回路のアイデアによっては、世の中を変える画期的な低消費電力化技術に成り得えます。みなさんも考えてみてください。その時役に立つのが本ホ−ムペ−ジで紹介しているようなシミュレ−ションソフトです。

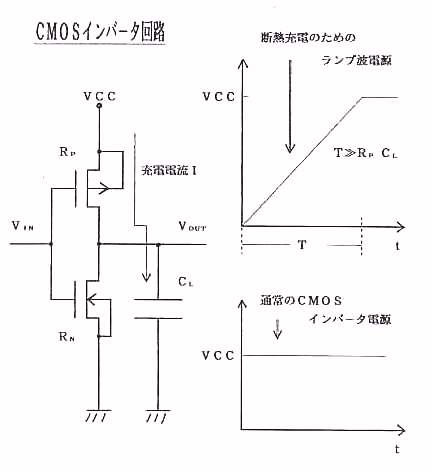

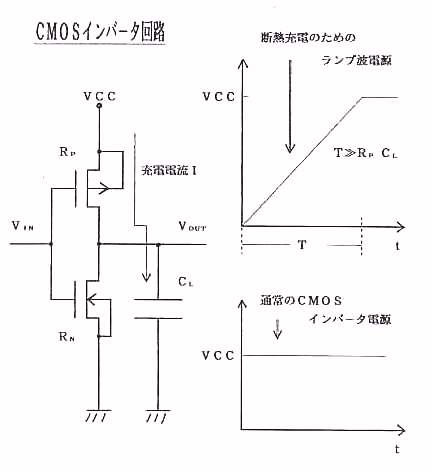

CMOSインバ−タを考えた場合(下図参照)、PMOSにLow信号(GNDレベル)がくると、PMOSがONし出力容量CLをHigh(VCC電源レベル)に充電します。その時PMOSの抵抗成分で下記式のエネルギ−を消費します。

次に、出力容量を放電する時はNMOSでエネルギ−を消費します。また、入力波形のなまりで、貫通電流による消費電力も無視できません。つまり現在のCMOS回路の低消費電力化技術は、動作周波数を下げる,電源電圧を下げる,出力容量を下げる(また寄生容量を減らす),貫通電流を減らす,回路的に工夫を凝らす等の方法しかありません。 そこで、出力容量を下げる代わりに容量を充電する時の、スイッチの抵抗成分による電力損失を無くしてやろうというのが、ここで紹介する断熱充電の原理です。通常のCMOS回路は、過渡的に抵抗成分(PMOS)の両端に高い電圧がかかって電力を消費するのであるから、抵抗成分の電位差を極力小さくすれば、電力損失は小さく出来るはずである。理論的にはゼロに出来る。 これを実現するには、CMOSインバータにおいて、PMOSのON抵抗Rpと出力容量CLの積、つまり時定数tに比較してかなり長い時間Tで立ち上がる電源(ランプ波電源)が必要になります。

このランプ波電源を使うことにより、PMOSで消費するエネルギーは、下記式のように減少します。

ランプ波電源を長くすれば、理論的には消費エネルギーはゼロになります。ただ、断熱充電の方法は、ゆっくり動作させて充電時の損失エネルギーを減らす方法であるため、最近の高速化には向かない面がある。動作周波数が低く、大幅な低電力化が必要な分野で利用価値が出てくる可能性がある。 実は今回は触れないが、この断熱充電を使った回路に電力再利用型の電源を組み合わせると、かなり実用的な低消費電力回路が実現出来る。多くのCMOS回路が提案されている。電力再利用型電源の目的は、放電エネルギーを再び電源に回収して使おうということである。一番簡単な回路が、コイルを使った回路である。出力容量に蓄えられている静電エネルギーを全て、コイルの磁気エネルギーに代えてやる、つまり放電で捨てられるエネルギーを電源に回収する回路です。いずれにしても、これからの電子機器の低消費電力化に貢献できる画期的回路を、回路のアイデアしだいで提案できる可能性がある。

下に示したシミュレーション結果は、断熱充電を使った場合と、そうでない普通のCMOSインバータの出力容量充電時のPMOSに流れる実効電流を比較したものである。電源以外は全て同一条件でシミュレーションしています。 |