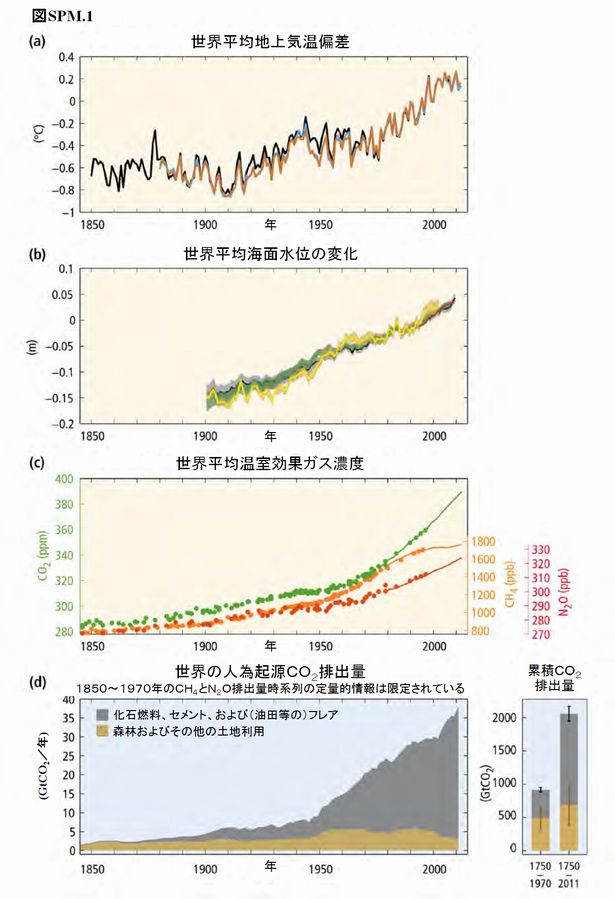

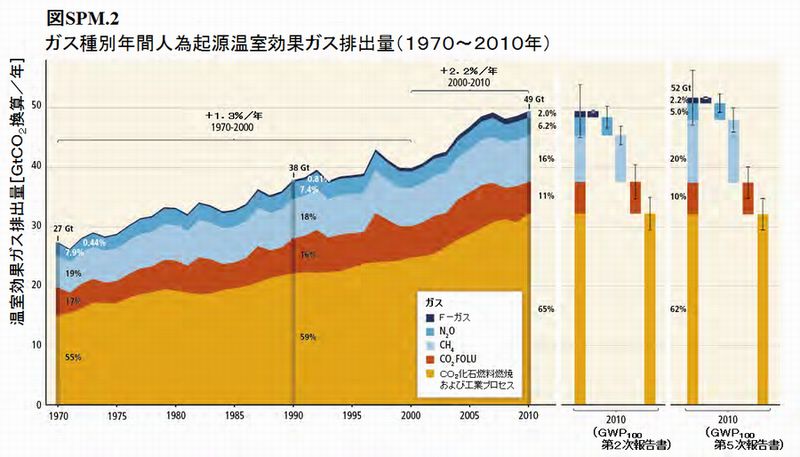

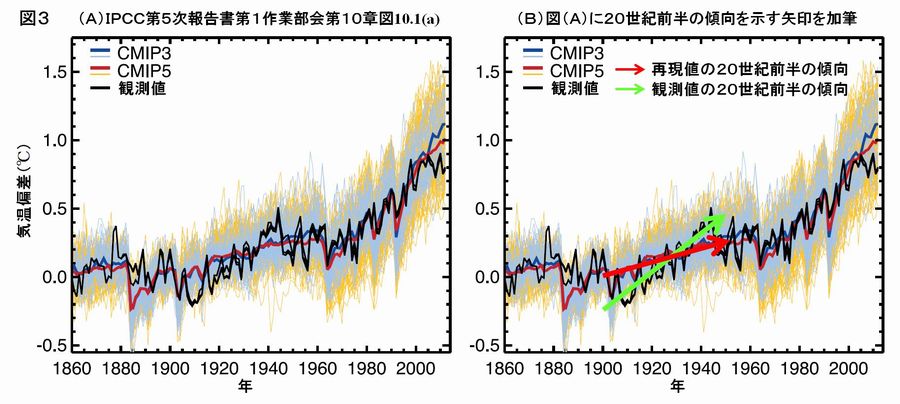

�}SPM.1�F�Z�N�V�����P�D�Q�ƃg�s�b�N�P�����̊ϑ��l�i�}���A���A���A���F�̔w�i�j�Ɣr�o�ʁi�}���A���F�̔w�i�j�̕����W�B�ω����鐢�E�C��V�X�e���̊ϑ��l�Ƒ��̎w���l�B�ϑ��l�F�i���j�P�X�W�U�`�Q�O�O�T�N�̕��ϒl�ɑ���ϑ����ꂽ���E�N���ϒn��C�����B�F�͈قȂ����f�[�^�Z�b�g�������B�i���j�ł������̃f�[�^�Z�b�g�̂P�X�W�U�`�Q�O�O�T�N�̕��ϒl�ɑ��鐢�E�N���ϊC�ʐ��ʂ̕ω��B�F�͈قȂ����f�[�^�Z�b�g�������B�S�Ẵf�[�^�Z�b�g�͉q�����x�f�[�^�i�ԁj�̍ŏ��̔N�ł���P�X�X�R�N�ɓ����l�ɂȂ�悤�ɂ��낦���Ă���B�s�m�����́A�]�����ꂽ�ꍇ�A�F�̂����A�e�Ŏ�����Ă���B�i���j�������ʃK�X�̑�C���̔Z�x�B��_���Y�f�i�b�n�Q�A�j�A���^���i�b�g�S�A�I�����W�j�A��_���f�i�m�Q�n�A�ԁj�B�X���R�A�f�[�^�i�_�j�ƒ��ڂ̑�C�̑���i���j���猈�肳�ꂽ�B�w���l�F���ΔR���̔R�āA�Z�����g���Y�A����сi���c���́j�t���A�A�Ȃ�тɁA�X�т���ё��̓y�n���p�ɂ�鐢�E�̐l�N���b�n�Q�r�o�ʁB�E���ɁA�����̌�����̗ݐςb�n�Q�r�o�ʂƂ��̕s�m���������ꂼ��_�O���t�ƃE�B�X�J�[��whiskers���Ŏ����B�b�g�S�Ƃm�Q�n�r�o�ʂ̒~�ς̐��E�I�e����}���Ɏ����B�P�X�V�O�`�Q�O�P�O�N�̉������ʃK�X�r�o�ʃf�[�^���}SPM.2�Ɏ����B {Figures 1.1, 1.3, 1.5}

�i���Q�j�p���ʂ܂��͌㑱�́g�}�h�ɂ�����͈͂́A���̕��@���L�q����Ă��Ȃ�����A�]�����ꂽ�l���܂ނX�O���̉\�������҂����͈͂ł���B

�P�D�Q �C��ϓ��̌���

�@�h�o�b�b��T�����̍ł��d�v�Ȓm���́u�l�N���������ʃK�X���Q�O���I���Έȍ~�̉��g���̎x�z�I�Ȍ����ł���v�ł��B

�@�h�o�b�b��T�����̍ł��d�v�Ȓm���́u�l�N���������ʃK�X���Q�O���I���Έȍ~�̉��g���̎x�z�I�Ȍ����ł���v�ł��B

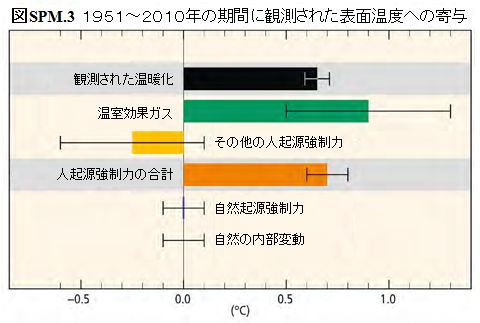

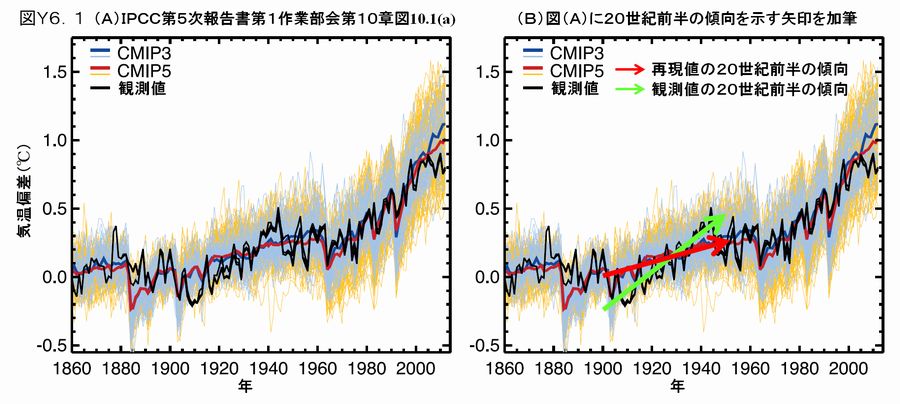

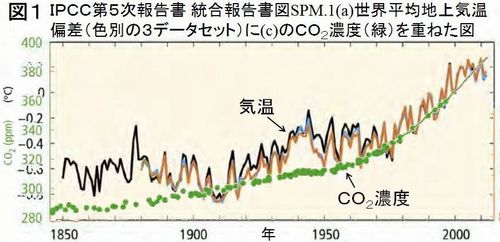

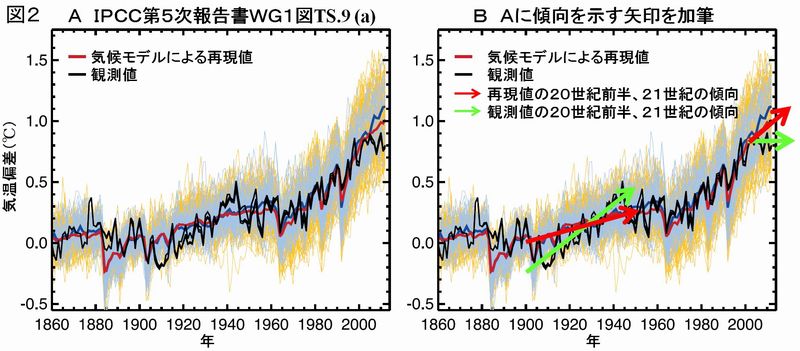

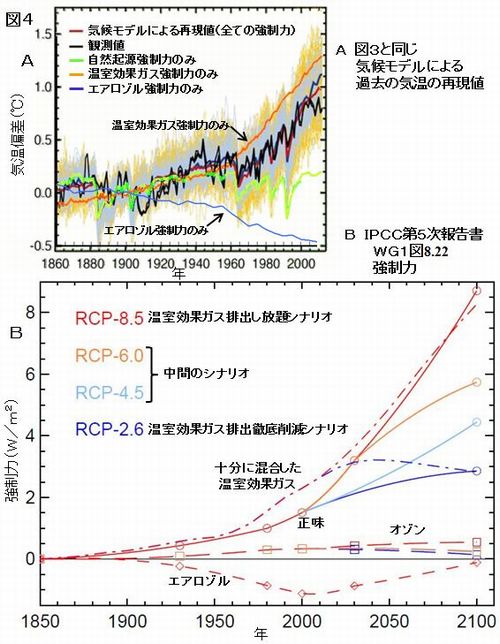

�@�X�ɐ}�R�̂悤�ɁA�Q�O���I�㔼�̋C���̍Č��l�i�ԁj�́A�������ʃK�X�����͂ɂ�鍂������C���㏸�i�I�����W�j�̃G�A���]�������͂ɂ��C���ቺ

�i�j�Ŋϑ��l�i���j�ɍ��킹�����̂ł��i�u�G�A���]�������͂̂݁v�i�j�̕������@��http://goo.gl/CrnDbm�Q�Ɓj�i���S�j�B�����ăV�i���I�łQ�P���I���̃G�A���]�������́i�j���O�Ƃ��邱�Ƃɂ��A�Q�P���I���̋C�����Č��l�i�ԁj�̉�������ł͂Ȃ��������ʃK�X�����́i�I�����W�j�̉�������̍����C���Ƃ��Ă���̂ł��i�ڂ�����http://goo.gl/Cvbmn5�Q�Ɓj�B�i���T�j

�@�X�ɐ}�R�̂悤�ɁA�Q�O���I�㔼�̋C���̍Č��l�i�ԁj�́A�������ʃK�X�����͂ɂ�鍂������C���㏸�i�I�����W�j�̃G�A���]�������͂ɂ��C���ቺ

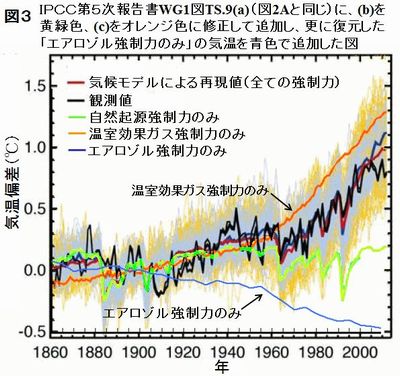

�i�j�Ŋϑ��l�i���j�ɍ��킹�����̂ł��i�u�G�A���]�������͂̂݁v�i�j�̕������@��http://goo.gl/CrnDbm�Q�Ɓj�i���S�j�B�����ăV�i���I�łQ�P���I���̃G�A���]�������́i�j���O�Ƃ��邱�Ƃɂ��A�Q�P���I���̋C�����Č��l�i�ԁj�̉�������ł͂Ȃ��������ʃK�X�����́i�I�����W�j�̉�������̍����C���Ƃ��Ă���̂ł��i�ڂ�����http://goo.gl/Cvbmn5�Q�Ɓj�B�i���T�j �i���S�j�}�S�`�i�}�R�Ɠ����j�́A�C�f���ɂ��ߋ��̋C���̍Č��l�ŁA�Ԃ͑S�Ă̋����͂ɂ��Č��l�A�I�����W�͉������ʃK�X�����݂͂̂ɂ��Č��l�A���͎��R�N�������݂͂̂ɂ��Č��l�A�̓G�A���]�������݂͂̂ɂ��Č��l�ł��B���͊ϑ��l�ł��B�c���͋C���ł��B

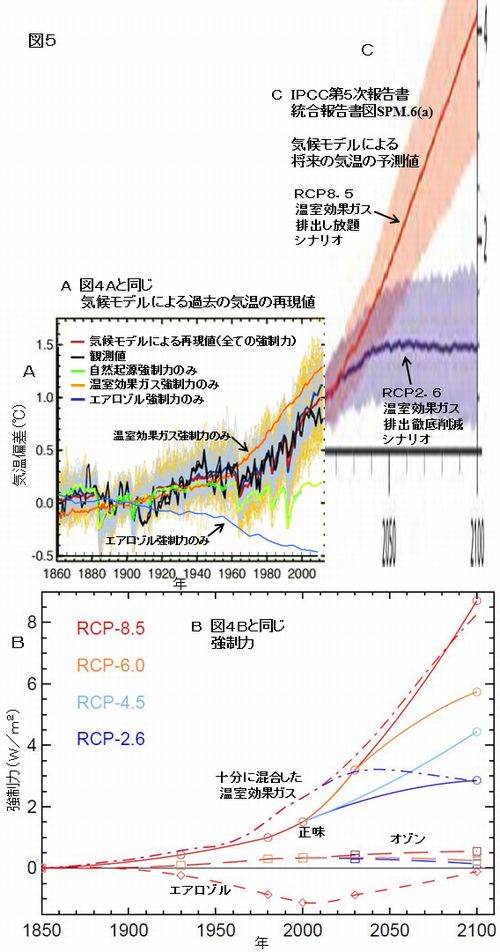

�i���S�j�}�S�`�i�}�R�Ɠ����j�́A�C�f���ɂ��ߋ��̋C���̍Č��l�ŁA�Ԃ͑S�Ă̋����͂ɂ��Č��l�A�I�����W�͉������ʃK�X�����݂͂̂ɂ��Č��l�A���͎��R�N�������݂͂̂ɂ��Č��l�A�̓G�A���]�������݂͂̂ɂ��Č��l�ł��B���͊ϑ��l�ł��B�c���͋C���ł��B �i���T�j�}�T�`�A�a���}�S�`�A�a�Ɠ����A�}�T�b�͋C�f���ɂ��C���̗\���l�ŁA�����̔N�͐}�a�ɍ��킹�A�c���̋C���̖ڐ��̊Ԋu�͐}�`�ɍ��킹�Ă��܂��i��������N���قȂ�̂ŋC�����̐��l�͈قȂ�j�B

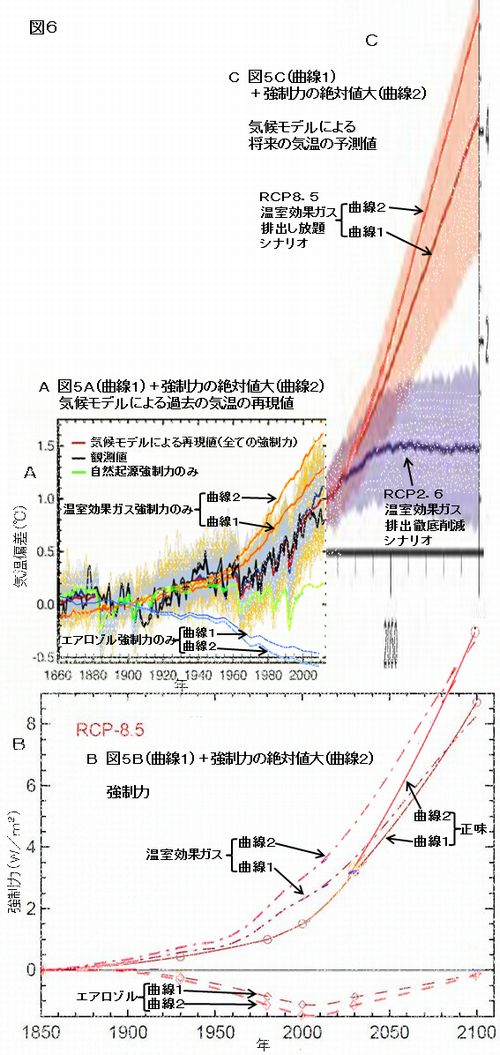

�i���T�j�}�T�`�A�a���}�S�`�A�a�Ɠ����A�}�T�b�͋C�f���ɂ��C���̗\���l�ŁA�����̔N�͐}�a�ɍ��킹�A�c���̋C���̖ڐ��̊Ԋu�͐}�`�ɍ��킹�Ă��܂��i��������N���قȂ�̂ŋC�����̐��l�͈قȂ�j�B �i���U�j�}�U���}�T�i��

���P�j�ɋ����͂̐�Βl��傫�������ꍇ�̋Ȑ��i�Ȑ��Q�j��lj������}�ł��B�������}�U�a�ł́A���₷�����邽�߂ɂq�b�o�W�D�T�i�������ʃK�X�r�o������j�ȊO�̃V�i���I�͍폜���A�܂��������킩��₷�����邽�߂ɁA�킸���ɐ��̋����͂����I�]���i�\���ɍ������Ă��Ȃ��������ʃK�X�j�͍폜�i�����j���A�\���ɍ��������������ʃK�X���u�������ʃK�X�v�ƋL�ڂ��܂����B

�i���U�j�}�U���}�T�i��

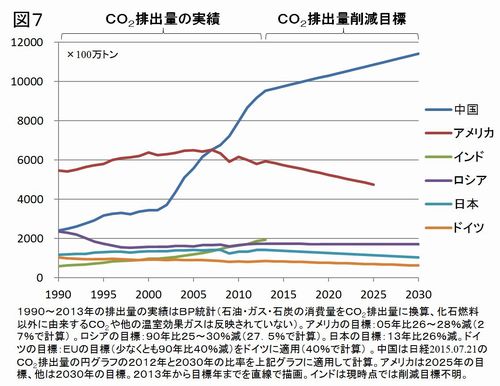

���P�j�ɋ����͂̐�Βl��傫�������ꍇ�̋Ȑ��i�Ȑ��Q�j��lj������}�ł��B�������}�U�a�ł́A���₷�����邽�߂ɂq�b�o�W�D�T�i�������ʃK�X�r�o������j�ȊO�̃V�i���I�͍폜���A�܂��������킩��₷�����邽�߂ɁA�킸���ɐ��̋����͂����I�]���i�\���ɍ������Ă��Ȃ��������ʃK�X�j�͍폜�i�����j���A�\���ɍ��������������ʃK�X���u�������ʃK�X�v�ƋL�ڂ��܂����B �i���P�P�j���̈ӌ��́A�l�N���n�����g���̓G�Z�Ȋw�ł��邩��A���{���������ʃK�X���Q�U���팸���Ă��C���ɂ͉e���Ȃ��A�Ƃ������̂ł��B

�i���P�P�j���̈ӌ��́A�l�N���n�����g���̓G�Z�Ȋw�ł��邩��A���{���������ʃK�X���Q�U���팸���Ă��C���ɂ͉e���Ȃ��A�Ƃ������̂ł��B