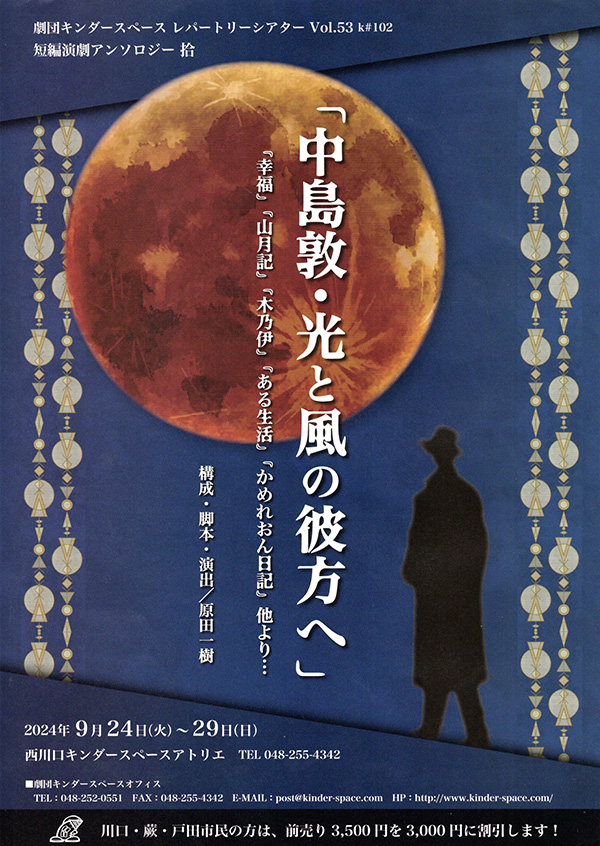

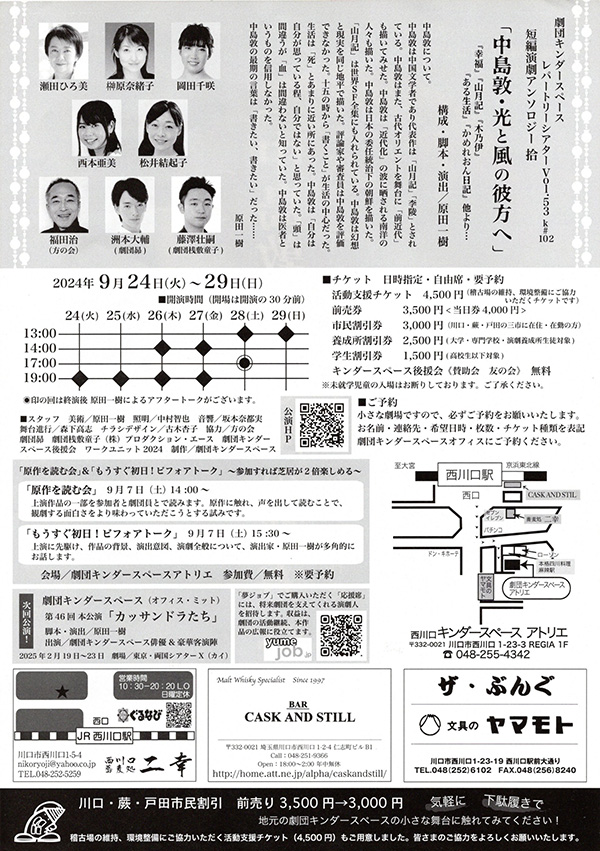

111 劇団キンダースペースレパートリーシアターVol.53「中島敦・光と風の彼方へ」────閃光のような言葉

2024.10.1

昔、まだ教壇に立っていたころ、中学生にむかって、「世界を二種類に分けるとしたら、何と何になると思う?」と聞いたことがある。生徒たちは、「男と女」とか、「陸と海」とか、「生物と無生物」とか、ありとあらゆるものを挙げていたが、「全部違うよ」と、ぼくは余裕シャクシャクで、「答はね、『自分』と『自分以外』だよ。」と言った。生徒はキョトンとしていたが、果たして、そんな独我論的な答が、答と言えるのかどうかあやしいものだ。もっともっと根本的な分類があるのかもしれないが、いまだにぼくはその答を否定することができないでいる。

「ぼくらは、何でも見ることができるけど、自分だけは見ることができないよね。自分が消滅したら、世界はどうなっているか、ぼくらは知ることもできない。こんなもの、こんなものの『ありかた』って、他にはないでしょ。」みたいなことを得意になってしゃべったような気がする。今となっては、ただただ恥ずかしい。

「自分」と「自分以外」に、世界を分けるということは、あまりにも「自分」中心すぎる考え方だ。「自分」だけが特別なもので、それ以外のものを並列に置いてしまうということは、「世界の理解」を危うくする。そして、意識の「半分」を「自分」に向ける、つまりは「自分とは何か?」という問題を最高位に設定してしまうところに、いわゆる「近代的自我」の問題があるわけである。

原田一樹は、この芝居の招待状で、こんなふうに書いている。

近代以降の文学は、「個人」の不安、存在の危うさが共通のテーマでした。少し乱暴な言い方ですが、16世紀のシェイクスピア、イプセン、チェーホフ、漱石、芥川、村上春樹も明らかにそこに創作的衝動の根幹があります。ある意味、中島敦の『山月記』もこの変奏といえます。けれどもその上で、主人公を「虎」にするという運びがあったでしょうか。一人中島敦だけがここに「前近代」という補助線を引いたという気がします。『木乃伊』や『文字禍』はその白眉で、短編ということを差し引けば、今後『ドン・キホーテ』なんかのように、世界文学として再評価されるかもしれません。

ぼくが若いころは「自分」だけが特別な存在だし、その存在のありようは、「自分以外のもの」と、「まったく違う」という意識に捉えられ、疑いもしなかったのだが、数世紀も前から、それこそ「近代」がもたらした最悪の意識なのではないかという不安から多くの文学が生み出されてきたのだ。

けれども、その不安は彼らの文学によって解消されるどころか、より深刻なものとしていまだにぼくらの心を覆っている。解決の糸口すらないとぼくには思われる。かつてのぼくはその「解決」をキリスト教に求め、信仰にも入ったのだが、自分の意固地な性格も災いして、いまだほんとうの「救い」を得たとはいえない状況にある。

そういう状況の中で、芝居の終盤に、虚空に向かって放たれたような「私たちもまた、私たちが思う程、私ではありません。」という言葉は、まるで闇を貫く閃光のように輝いた。

「私」というものは、「私」が思っているほど「私」ではない、という難解な言葉は、ぼくなりに言い換えれば、私たちは、「私」というものが疑うことのできない存在あるいは存在の「ありかた」だと思い込んでいるが、実は、それほど確実なものではないのだ、ということになるだろうか。

「近代」においては、いかにして「私」を形成するか、いかにして「私」の存在をより崇高なものにするか、といった、「私をどういうものにしていけばいいのか?」が、生きる意味を問うことだった。しかし、もし「私」が、自分が思っているほどたいしたものじゃない、確実なものじゃないということになれば、そんな努力は意味を失ってしまう。別の言い方をすれば、楽になる。いいかげんに生きていけばいい、ということではないにせよ、「自分」が「世界」の半分を占めるという意識は消え、「自分」は「世界」の一部、あるいは断片にすぎない、ということなる。それならいっそ気楽だ。いつもいつも「自分」と対峙して苦しむことはない。もっと感覚を「世界」に向けて解き放ち、生きているという実感を楽しめばいい。

中島は、そうした生き方を求めて、「前近代」の文学や「脱近代」を目指した文学や(たとえばカフカ。カフカを最初に見いだしたのは中島敦だと言われているらしい。)、老荘思想や、南洋の島の人々の生活にこころを向けた。そこに活路を見いだそうとしていた。しかし、ことはそんなに簡単ではない。「近代的自我」を持ってしまった、あるいは意識してしまった人間が、古代の人のような素朴さに回帰することなど至難のことだ。けれども、たとえ「虎」になろうとも、そこにしか活路はないと苦闘しつつ、中島敦は33歳の若さで死んでいったのだ……

それが、原田一樹が今回の芝居で描き出した「中島敦」なのだと、ぼくは思う。

『ある生活』『悟浄出世』『幸福』『無題』『山月記』といった作品を、順番に並べていくのではなく、その核心を剔り出し、他作品のそれと通底させ、そしてもちろん原田自身の考えたセリフや登場人物を加えて芝居として成立させるという困難な作業によって、中島敦の精神の神髄を舞台上に描き出すことを試みた。それが成功だったか、失敗だったかは、だれにも分からない。むしろ、「成功」とか「失敗」とかの概念そのものが、「近代」が生み出したものにすぎないのだ。

「世界は理解するためにあるのですか?」という女学生の教師に対する問いかけの言葉は、この芝居を貫くもう一つの閃光だ。「理解する」とは、まさに「知性」によるもので、近代以降、多くの人間はこの世界を「理解」しようとして躍起になり、その結果、乱暴にいえば、「科学」が生まれた。今や宇宙の果てでさえ、「理解」されようとしている。いやそれどころか、人間がいなくても「理解」はできるようにすらなっている。読書感想文を、AIが書いてくれる時代だ。

そのような状況の中で「世界は理解するためにあるのですか?」という問いかけは、ほぼ「世界は理解するためにあるわけはない。」という宣言に等しい。その宣言は、それじゃあ、どうすればいいんだ? という反論を遙か後方に残したまま、疾走する。どうすればいいだと? そんなことは知ったことか。おれが「世界は愛するためにあるんだ。」と言ったところで、おまえたちは、鼻で笑うだけだろう。それが「近代」だったんじゃないか。そしていまなおその「近代」は、亡霊どころか、生き霊として、俺たちにとりついているじゃないか。そう叫びながら、虎になった李徴は闇の中を疾走していく。その疾走感は、中島敦の精神を、坩堝のなかに入れてかき混ぜるような原田一樹の見事な作劇術から生まれたといっていい。

ぼくはこの芝居を「理解」できたとは言いたくない。「世界」と同じく「芝居」も「理解」されるためにあるのではないからだ。むしろ、この芝居の随所にちりばめられ光を放った中島敦の言葉に、射貫かれ、心揺さぶられた。その言葉を発する役者の声、そしてその「肉体」に、心が震えた。そういうことを前にして、「理解」とは、もはや何ものでもないのだ。

原田一樹は、中島敦の文学をどう芝居にするのか、ということについて、「まず中島敦が畏れていたことを畏れてみる他はない」と述べている。そうであればなおさら観客は、「理解」や「共感」を早急に求めるのではなく、やはり中島敦と共に、そして戯曲作者と共に、その畏れをじっくりと畏れてみる他はないだろう。そういう意味でも、この芝居の再演をぼくは切に願っている。

最後に、この芝居によって、中島敦という作家に、今までに感じたことのなかった興味をそそられ、今まで何度も買おうとして買うことのなかった「中島敦全集」を買ったことにまでなったことに、改めて、原田一樹さんに感謝申し上げます。そしてまた、この稀代の意欲作に熱心に取り組み、見事に舞台化を実現した客演の俳優さんとキンダースペースの皆さんの努力に心からの敬意を表します。

虎になれるか

中島敦の三十ほどの全作品は、幾つかのフェーズに分けられる。

一つ目は「自意識」を切り刻み、疑い、「生きる」とはどういうことなのかを掘り下げた作品。この追及は中島の場合、喘息を抱え長生きはできないという自覚と無縁ではない。同時に「我とはなにか」は、基本、近代文学者の宿命的主題で、世間にもその共通認識があった。今はどうだろう。明らかにみんな「考える」ことを放棄している。AIが人間に近づいたのではない、人間がAIの数字で割り切る思考に近づいた、という指摘は正しい。面倒は機械に任せ「幸福」も「希望」も、数字で計ろうとしている。

二つ目は、そのように追い詰め行き場を失った「自意識」を、他者の視点で捉え直す段階。中学を日韓併合下の京城(ソウル)で過ごした経験や、日露戦争以来、租借地の大連、南洋諸島へ赴任した経験がこれを可能にした。学者一族に生まれた中島の、漢学への造詣の深さはよく知られるが、「生き方」を見つめる作家は、儒学よりも「老荘思想」に活路を求めた。『悟浄出世』は、西遊記の登場人物、沙悟浄の「自意識」を出発点に、架空の化け物たちの荘子的存在に「生きる」意味を見る作品。荘子は「自意識」という病を反転させる。

三つ目が、私たちの知る『山月記』の中島敦。「虎になる」という古代伝奇物語を近代人である私たちがどう読むか、が問われている。重要なのは、この作品も又、彼の煩悶する自意識の延長にあることだ。だから「虎になる」という不合理が、ただの荒唐無稽を超えて私たちに迫って来る。

中島敦の作品の現代的な意味はと問われれば、この三つのフェーズが近代から脱近代へ向かっているということに他ならない。西洋が作り上げ、科学の実績と、進歩発展という信念が支えた「近代」は、今、明らかに行き詰まっている。「人間」はこのままでは危ないと誰もが感じながら、ずっと手をこまねいている。だが近代は高々五百年。文明は五千年。中島敦が古代中国やオリエントに材を取り「自意識」の解除を目指したことは、そのまま全ての「近代」個人意識への提言ともなりうる。作品を縦断して現れる「私は私が思うほど私ではない」という文言は、追い詰められた私たちの処方箋であり、「救い」でもある。

さて、ではその「山月記」は、どう舞台にできるのか。

「様式」をもつ伝統芸能には可能だろう。実際、今回曲を作って頂いた和田さんは、今度そういう舞台を手掛けると聞いた。では私たちは? 言うまでもなく「新劇」は「近代」の申し子だ。俳優は事実の分析という近代的手段で役を組み立てる。この時「虎になる」というのは妄想以外の何ものでもない。近代に骨まで浸かった私たちが、どのように「妄想」を「事実」として経験できるか。今回の芝居の組み立てが「正しい」かどうかは、正直分からない。ただ、今、中島敦に誠実に向き合うということは、こういうことなのだと考えている。

原田一樹