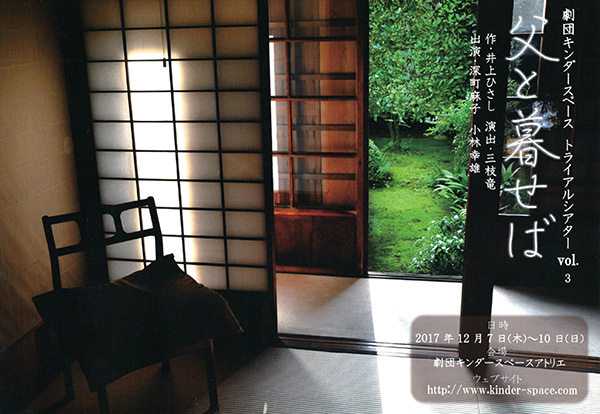

89 井上ひさし「父と暮らせば」を観て

劇団キンダースペース@キンダースペースアトリエ 2017.12.7

2022.8.8

演劇を愛する者として、恥ずかしいことだが、この芝居、初見だった。やはり名作だなあとの感を深くした。

いろいろと考えたことはあるが、まずは、演者の小林さんと深町さんと、こうして続々と名作を舞台に送りつづけるキンダースペースに感謝したい。

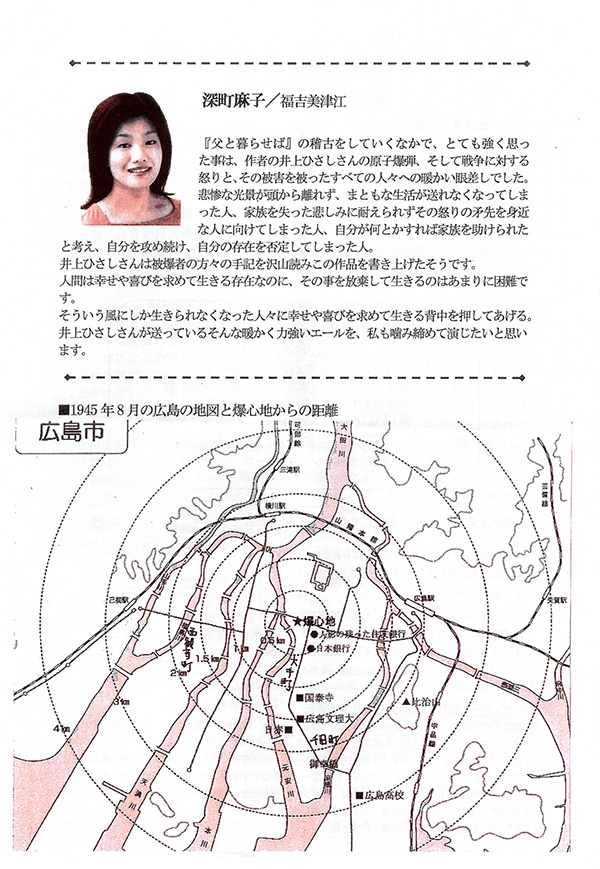

被爆体験は、今でも、各地で語り継がれているのだろうが、そして、広島・長崎では、語り手が高齢化したとはいえ、今なお実体験者の方々が懸命に語り継いでいるだろう。だろう、としか言えないのは、ぼくがそれを聞いていないからだ。

この芝居の成立の事情を詳しく知っているわけではないが、井上ひさしが被爆者の体験手記などを丹念に読んで、その体験を、語りとして舞台に現出させていることがよく分かる。

いつか、被爆体験者はこの世からいなくなる。その時、誰が、その体験を語るのか。その答のひとつがここにある。

今回の舞台を見ながら、「被爆体験」が、西川口の小さな劇場空間の中に、くっきりとした輪郭をもって立ち現れるのを感動をもって「体験」した。それは、鍛え抜かれた深町さんの演技力によるものでもあるが、また同時に、言葉が本質的に持つ力にもよるのだ。

「言語化」することは、なんと大事なことだろうと、見ていて何度も思った。その「言語」を、空間の中に解き放ち、他者の心へしっかりと届ける「役者」というものは、なんとスゴイものなのだろうと、それも何度も思った。

深町さんの透明で芯のある声が、次々と悲惨な光景を観客の心のなかに描き、小林さんのあたたかく包みこむような声が、その悲惨さを「むごいことじゃのう」と受け止める。観客も、小林さんとともに、深くうなずく。共感とは、こういうことだろう。

葛藤はすべて生きている者の中にあり、死者は、ひたすら許す者、応援する者として存在する。許し、応援するものとしての死者。しかも、その死者は、生きている者の夢と希望によって「成り立っている」。生者の希望が、死者を存在させる。だとしたら、生きる者にとって、希望は、むしろ義務である。

見事な戯曲、そして見事な舞台だった。

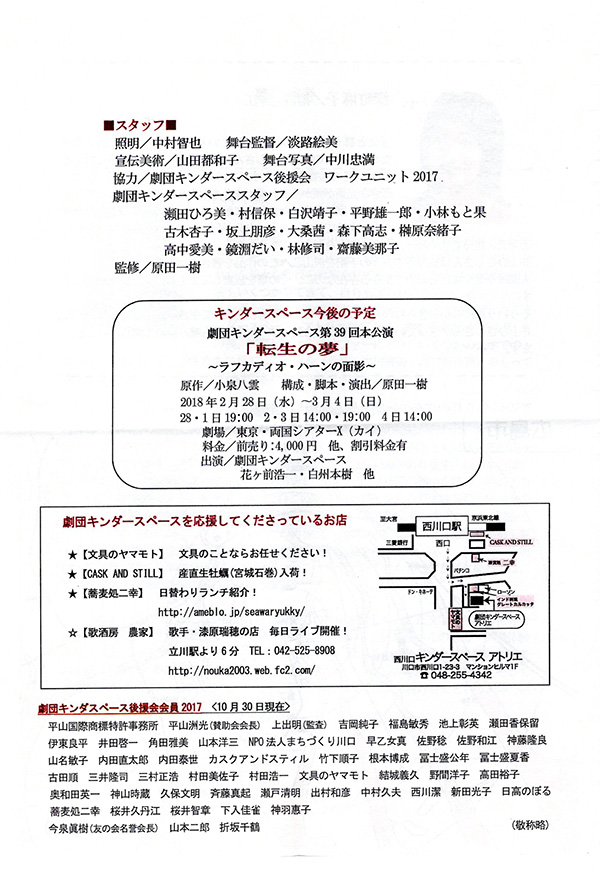

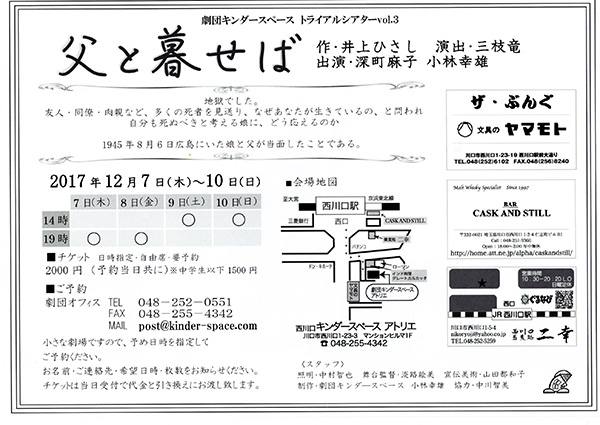

本日はご来場頂きましてありがとうございます。

この度は劇団キンタースペース・トライアルシアターという、劇団員と有志による公演となります。出演している小林さんとは、2013年にアトリエにてリーディング形式とし「父と暮せば」を上演以来、劇団の外でも共に活動しています。小林さんの呼びかけによって、大学の授業を初め、公民館での上演など、様々な所から声をかけて頂き、通算30ステージほどの上演回数となりました。その間、美津江役は幾人かの女優さんにお願いしていますが、竹造役は小林さんが一人で上演を続けています。リーディング公演を重ねてきた経験、そして小林さん自身の人生経験、その2つをかけ合わせた集大成が舞台の上に現れています。老いては益々壮んなるべしを演劇で突き進むその姿を、ご覧ください。

「父と暮せば」は井上ひさし氏が著作し、世界中で翻訳され各国の言葉で様々に上演されています。また日本でも、上演形式を問わずに年間何百回と全国各地で上演されている戯曲です。何故この広島方言の戯曲が全国の劇場で上演されるのか。無論それは戯曲の持つ魅力という事になるのでしょうが、親子の二人芝居というのも大きな要因かと思います。取り残された娘に、ひょっこり立ち現れる父親、数年ぶりの親子の会話の中から現れてくるのは当時の思いと、そしてこれからの未来の事。たった二人きりの登場人物が織りなす広島方言の中には、表面的に受け答えしている以上に、心の奥底で多様な葛藤や逡巡が回っています。悲劇であり、喜劇でもある、今回の「父と暮せば」。リズムと歯切れのよい広島方言の言葉1つ1つに、裏側にある心情が見え隠れします。その心の底を探ることを、ぜひ皆様楽しんでいってください。

そして戯曲には入っていませんが、「父と暮せば」の文庫版には井上ひさし氏の前口上が記されています。リーディング形式で上演する際には必ず、本編を始める前に小林さんにこの前口上をお客様に読み聞かせして貰ってから、リーディングを始めています。この前口上に作者が今作品に込めた願いが見えるような気がしています。観劇を前に、皆様にも一度目を通して頂ければ幸いです。

『ヒロシマ、ナガサキの話をすると、「いつまでも被害者意識にとらわれていてはいけない。あのころの日本人はアジアにたいしては加害者でもあったのだから」と云う人たちがふえてきた。たしかに後半の意見は当たっている。アジア全域で日本人は加害者だった。しかし、前半の意見にたいしては、あくまで「否!」と言いつづける。

あの二個の原子爆弾は、日本人の上に落とされたばかりではなく、人間の存在全体に落とされたものだと考えるからである。あのときの被爆者たちは、核の存在から逃れることのできない二十世紀後半の世界中の人間を代表して、地獄の火で焼かれたのだ。だから被害者意識からではなく、世界五十四億の人間の一人として、あの地獄を知っていながら、「知らないふり」することは、なににもまして罪深いことだと考えるから書くのである。おそらく私の一生は、ヒロシマとナガサキとを書きおえたときに終わるだろう。この作品はそのシリーズの第一作である。どうか御覧になってください。』(新湖文庫「父とせば」より)

悲しい事も楽しい事も伝えていくのが戯曲であり、物語であり、演劇です。約85分のドラマをどうぞ楽しんでいってください。

重ねてではありますが、ご来場頂きまして真にありがとうございます。

三枝竜

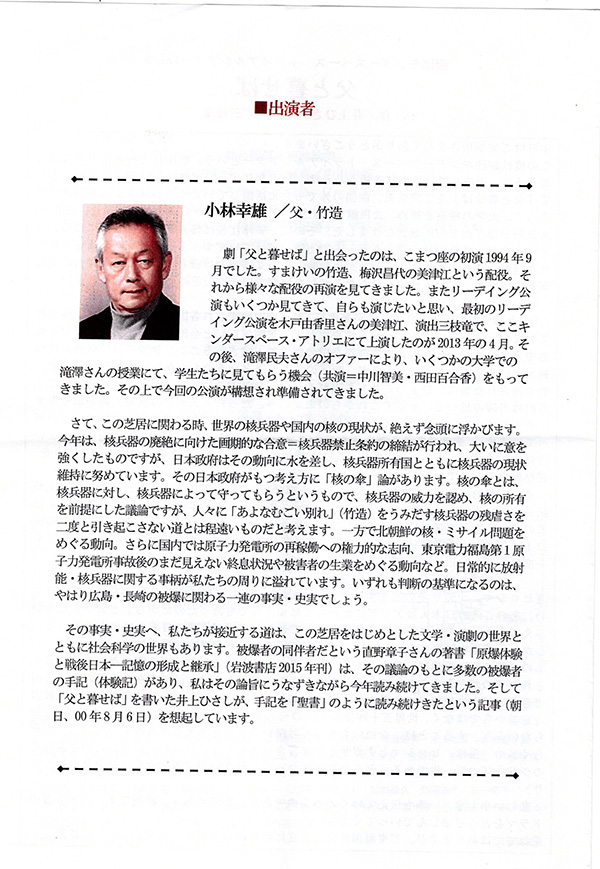

劇「父と探せば」と出会ったのは、こまつ座の初演1991年9月でした。すまけいの造、梅沢昌代の美津江という配役。それから様々な配役の再演を見てきました。またリーディング公演もいくつか見てきて、自らも演じたいと思い、最初のリーディング公演を木戸由香里さんの美津江、演出三校竜で、ここキンタースペース・アトリエにて上演したのが2013年の4月。その後、滝澤民大さんのオファーにより、いくつかの大学での滝澤さんの授業にて、学生たちに見てもらう機会(共演=中川智美・西田百合香)をもってきました。その上で今回の公演が構想され準備されてきました。

さて、この芝居に関わる時、世界の核兵器や国内の校の現状が、絶えず念頭に浮かびます。今年は、核兵器の廃絶に向けた画期的な合意=核兵器禁止条約の締結が行われ、大いに意を強くしたものですが、日本政府はその動向に水を差し、核兵器所有国とともに核兵器の現状維持に努めています。その日本政府がもつ考え方に「核の傘」論があります。核の傘とは、核兵器に対し、核兵器によって守ってもらうというもので、核兵器の威力を認め、核の所有を前提にした議論ですが、人々に「あよなむごい別れ」(竹造)をうみだす核兵器の残虐さを二度と引き起こさない道とは程遠いものだと考えます。一方で北朝鮮の核・ミサイル問題をめぐる動向。さらに国内では原子力発所の再稼働への権力的な志向、東京電力福島第1原子力発電所事故後のまだ見えない終息状況や被害者の生業をめぐる動向など。日常的に放射能・核兵器に関する事柄が私たちの周りに溢れています。いずれも判断の基準になるのは、やはり広島・長崎の被爆に関わる一連の事実・史実でしょう。

その事実・史実へ、私たちが接近する道は、この芝居をはじめとした文学・演劇の世界とともに社会科学の世界もあります。被録者の同伴者だという直野章子さんの著書「原爆体験と戦後日本──記憶の形成と継承」(岩波書店2015年刊)は、その議論のもとに多数の被爆者の手記(体験記)があり、私はその論旨にうなずきながら今年読み続けてきました。そして「父と暮せば」を書いた井上ひさしが、手記を「聖書」のように読み続けきたという記事(朝日、00年8月6日)を想起しています。

小林幸雄

『父と暮らせば』の稽古をしていくなかで、とても強く思った事は、作者の井上ひさしさんの原子爆弾、そして戦争に対する怒りと、その被害を被ったすべての人々への暖かい眼差しでした。悲惨な光景が頭から離れず、まともな生活が送れなくなってしまった人、家族を失った悲しみに耐えられずその怒りの矛先を身近な人に向けてしまった人、自分が何とかすれば家族を助けられたと考え、自分を責め続け、自分の存在を否定してしまった人。

井上ひさしさんは被爆者の方々の手紀を沢山読みこの作品を書き上げたそうです。

人間は幸せや喜びを求めて生きる存在なのに、その事を放棄して生きるのはあまりに困難です。

そういう風にしか生きられなくなった人々に幸せや喜びを求めて生きる背中を押してあげる。井上ひさしさんが送っているそんな暖かく力強いエールを、私も噛み締めて演じたいと思います。

深町麻子