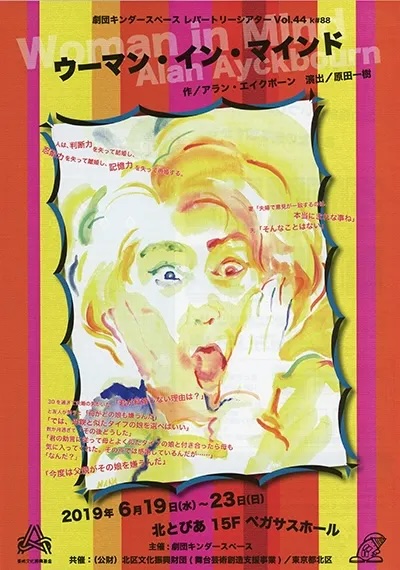

57 笑いと恐怖のはざまで──劇団キンダースペース「ウーマン・イン・マインド」を観て

2019.6.23

複雑で難解にみえるこの芝居だが、実は非常にシンプルな構造を持っている。つまり「笑いと恐怖」の背中合わせの共存である。その構造がはっきりと分かると、この芝居のすごさと恐ろしさが迫ってくる。笑えるけど怖い、怖いけど笑える、怖いから笑える、笑えるから怖い、とキリがない。それは、人生そのものの姿でもある。

すでに愛のない結婚生活に絶望しているスーザンは、その現実とは正反対の妄想的世界を抱え、その二つに引き裂かれている。精神病理的には解離性同一性障害ということになるのだが、この芝居ではこの妄想の部分が異様なリアリティを持って演じられる結果、そこから生じる齟齬が笑いを生み出すものの、笑っているうちにだんだん怖くなってくる。それは、原田一樹のいう「正常」と「症状」の境界がどんどん曖昧になっていくからだ。

現実への絶望が生み出す妄想は、気味の悪いほど明るく健康的だが、ときとして毒々しい姿を見せる。まるで、アメリカのホームドラマのような幸福感に満ちた家族の姿、夫婦の愛、親子の共感、そうしたものが、見事なまでにわざとらしく演じられればられるほど、そこにえもいわれぬ不安がたちこめてくる。まさにそうした「偽善的な幸福」が、そのまま「悪魔」に変じるのだ。初めのうちは、優しさにあふれていた妄想の夫アンディが見せる「悪魔の顔」の薄気味悪さは、この芝居が描く人間の精神の深い闇そのもので、いやおうなしに恐怖へと引きずり込む。

芝居の中ではもちろん妄想の世界は非現実なのだが、それはスーザンの生きる現実の裏返しにすぎない。スーザンは妄想の中では、夫にも弟にも娘にも溺愛され、甘やかされ、守られている。それがスーザンの願いなのだろうが、その彼女の願いが生み出した妄想は、現実をも引きずり込んでスーザンの人生を破壊してしまう。

考えてみれば暗い話だ。ひどい話だ。夫婦生活のことはまだしも、息子からまっこうから否定される母親の姿は、目を背けたくなるほどに痛ましい。夫からどんな酷い言葉を投げられようと、妻はなんとか我慢できる。我慢できなければ別れればいい。けれども腹を痛め、精一杯の愛情を注いできた息子から突きつけらる「拒否」は、耐えられないだろう。息子のリックがスーザンを否定する言葉に、ぼくは震撼した。ここまで言われたら母親は「正常」で生きていけるものだろうか。むしろ「症状」を発するほうが「正常」なのではなかろうか。

しかし、考えてみれば、こうした言葉の暴力は、ぼくらの生活のそこここにころがっているのではないか。改めて現実の危うさを突きつけられた思いだ。

ラストに現れるまるで遊園地のメリーゴーランドのような狂騒的イメージの氾濫は、それまでの妄想と現実の中にちりばめられてきた言葉のイメージ化だと気づいたときの衝撃。そして、そうした精神の破滅的混乱のなかで、スーザンが去って行く息子に向かってやっとのことで「本音」で叫んだ言葉「12月のミツバチを、役目を終えたミツバチのことを忘れないで!」の何と切実だったことか。この芝居を二度見たが、二度とも涙が出た。感動的だった。

「喜劇」といってもその定義は難しい。観客を笑いに巻き込みハッピーエンドによって幸せな気分に浸らせ、しばし現実の厳しさを忘れさせるというのが、「喜劇」のひとつの定義だとすれば、この芝居がそういう「喜劇」の対極にあることは確かだ。

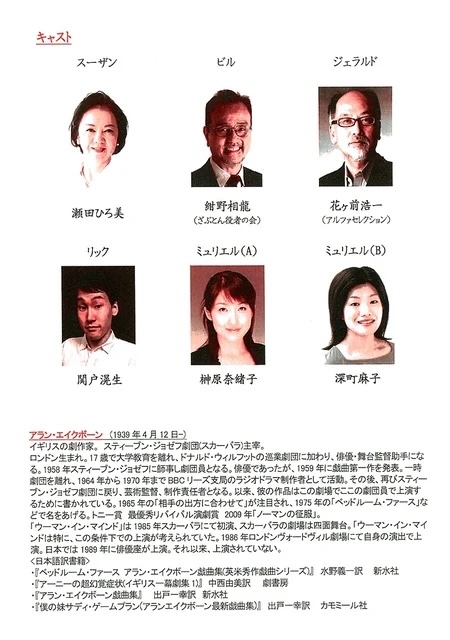

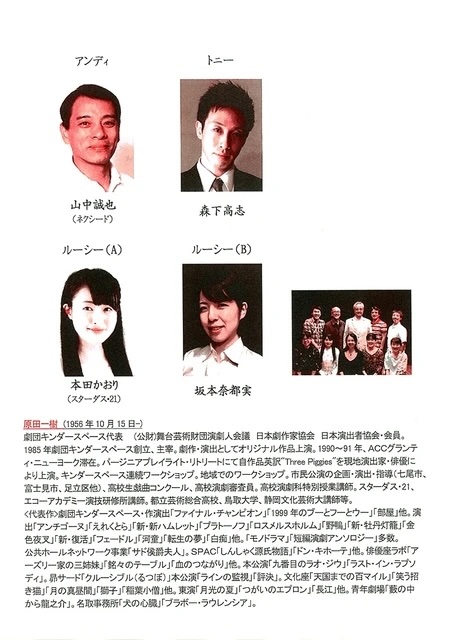

妄想の世界に生きる人間と現実に生きる人間の間に生じる齟齬から生まれる笑い(スーザンと医者のビル)、人物の性格や行動から来る笑い(医者のビルや義理の妹のミュリエル)、夢みる世界が生み出すあまりに「理想的」すぎる世界が生み出す笑い(アンディ、トニー、ルーシー)など、至るところに笑いは満ちあふれていて、観客はそうした笑いを堪能するが、笑いながら深刻な気分になっていく。「辛い現実を忘れる」どころではない。むしろ、生きることの困難を身につまされて感じることになる。

そういう意味では「喜劇」というよりも、「不条理劇」なのだといったほうが分かりやすいのかもしれない。現実に絶望した果てに、狂おしいまでに夢みた世界は悪夢と化し、ついには破滅に至るスーザンの置かれた状況はまさに不条理としかいいようがない。その破滅的で不条理そのものの状況の中にあっても、一瞬「正気」に戻って「本音」で叫んだ彼女の言葉がまっすぐに観客の胸に突き刺さる、そういう「リアルな」芝居が出来た、ということが、キンダースペースの、原田一樹の、そして瀬田ひろ美の実力なのである。

今回は、キンダーの大黒柱瀬田ひろ美が、2時間出ずっぱりでスーザンを演じたわけだが、この難しい役を渾身の力で演じ切った。見事としかいいようがない。キンダーの役者陣もその実力を遺憾なく発揮したし、客演の役者陣もいつにもました力演・怪演で、存分に楽しませていただいた。そして特筆すべきは和田啓の音楽。なんとすごい音楽を作る人なのだろう。和田さんなくしては、キンダーの芝居はなりたたないとすら思う。

それにしても、劇団キンダースペースは、どこまで進化・深化していくのだろうか。ほんとうに、楽しみでならない。

「正常」を「症状J」と間違える

原田一樹

「ウーマン・イン• マインド」には、〜12 月の蜜蜂〜"December Bee"という副題がつけられています。これは芝居の冒頭「聴認障害」(この言葉は存在しませんが)に陥った主人公のスーザンに、医師のビル・ウィンザーが「私が分かりますか?」"Remember, me?"と、問いただしても、それが"December Bee"としか聞こえず混乱する、という所から来ています。

確かに12月に蜂はいません.しかしこれは死んだからではなく、冬には巣でじっとしているためです。よく知られていることですが蜂の世界では働き蜂はすべて雌です。生まれて数日で成虫となる彼女たちの仕事は、まず掃除。脱ぎ散らかされたサナギの皮や巣房の蓋などを片付け、貯蜜房や花粉房を整えると、次の仕事は育児です。幼虫への餌やり、幼蜂の世話。 それが終わると次には巣の拡充。ここまでで彼女たちの一生の半分以上が過ぎています。そののち蜜の貯蓄のために花から花へと飛び回り、やがて役目を終え働けなくなると、巣の外へ放り出されます.

もちろんこれをそのまま「主婦」の物語としたのがこの舞台ということではありません。 むしろ今回の舞台の大きなモチーフは、人間だけが患う「精神の病」です。

エイクボーンは本作品の着想をオリバー• サックスの「妻を帽子とまちがえた男」から得たそうです。 その出版が1985 年。それに先立つダニエル・キイスの「五番目のサリー」や「24 人のビリー・ミリガン」 などがわが国でも注目されました。キイスの二本の作品は多重人格を扱っています。これは現在「解離性同ー性障害」と呼ばれています。普段、生活の様々な局面に対応する自己の姿を、私たちは「私」として同ーだ、と当たり前のように感じているのですが、ここに解離を生じる、つまり、昨日の私と今日の私、皆の前の私と一人でいる私が同ーととらえられない障害のことです。

サックスが扱ったのはこれとは異なり、外因性による認識障害の症例です。例えば「見る」ことは正常な人間と何ら変わらないのに「見ているものが何か」という認識において不具合を生じる症状。「妻」も見えている「帽子」も見えている、しかしその区別がつかない、という「症状」です。

このような病理の症例が、私たちに教えてくれるのは「正常」とは何か、ということです。もしかしたら私たちが「 正常」 ととらえているのは、単に多人数に共通の「幻覚」かもしれず、それを支えているのは「無意識」かもしれません。ー方、演劇における「リアル」は日常や映像の「リアル」と異なり、例えば、そこにいない人物や、同じ空間でも別の次元に在るものの両立が観客により許容されます。 これをもって「演劇」が、脳の病理と同じように、私たちの「正常」の危うい姿を、「症状J」としてではなく、「鑑賞」 しうるものとして提示してくれる、と言っては言いすぎでしょうか?