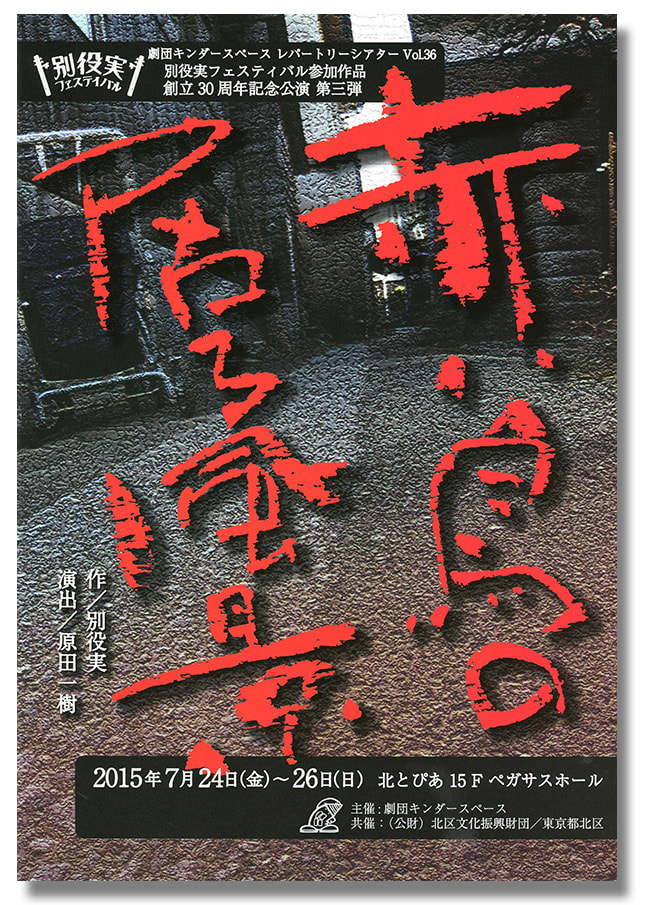

劇団キンダースペース「赤い鳥の居る風景」──「感情」をめぐって

2015.7.26

『赤い鳥の居る風景』のパンフレットで、演出の原田一樹はこんなふうに書いている。

作家(別役実)へのあるインタビューによれば、初期のものは「感情」で書いているところがあって、時に見ていて耐えられない……そうだ。もちろん、惹かれるのは、この「感情」があるから、ではない。それどころか我々は、何とかしてこの「感情」を乗り越えられないかと毎日歯ぎしりして稽古の時間をすごしている。

それなのに、ぼくは、キンダースペースの『赤い鳥の居る風景』をみていて、なんども「感情」を深くえぐられ、ゆさぶられ、涙さえにじんだのだった。それでは、キンダースペースの毎日の「歯ぎしり」は徒労だったのだろうか。この芝居は、結局の所、ぼくの「感情」に訴えることに終始したということになるのだろうか。

原田は続けて言っている。

「感情」ではなく「方法」。別役さんの言を待たずとも、これが表現者としての成熟の一つのありかたであることは間違いない。いつその地平に到達できるのか。「方法」はしかし、到達するものではないかもしれない。この「方法」は有効なのか、という不断の疑いにさらされて、やっと機能するものだろう。つまり私たちは、いつの時代でも「空疎感」と「実感の欠落」をその命題としてきたという、ただ、それだけのことかもしれない。

「感情」に対置される「方法」が、いったい何を意味するのか、ぼくにはほんとうのところよく分からない。けれども、感情に訴える表現が、表現として「成熟」していないのだということはよく分かる。はやい話が、「お涙頂戴」をこととする映画や演劇やドラマはそれこそ腐るほどある。それらは少なくとも「成熟した表現」とは言いがたい。そうした意味では、「方法」とは、演劇なら、演劇としてどう成立させるかのギリギリの決着のしかた、のことなのかもしれない。あるいは、「泣ける」という個人的な感情に収斂するのではなく、「なぜ泣けるのか」という問題として普遍化されるということなのだと言えばいいのかもしれない。

とにかく、この芝居を二度見て、二度ともぼくは、深く感情を揺さぶられた。涙がにじんだ。

それは、ラストで「弟」が死ぬからではない。盲目の「姉」が「かわいそう」だからでもない。そうではなくて、「姉」の語る「言葉」が、ひとつひとつ、氷でできた刃のように胸に突き刺さり続けたからだ。「弟」の語る「言葉」が、まるで、今の今、この世界で叫び続ける子どもたちの声としてぼくの胸に響き続けたからだ。

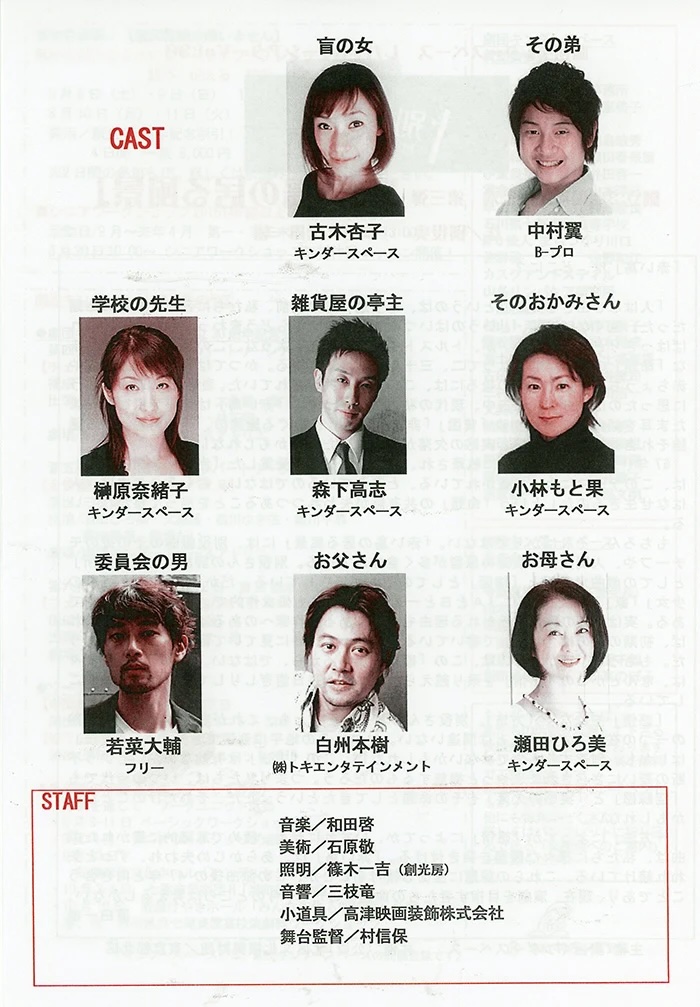

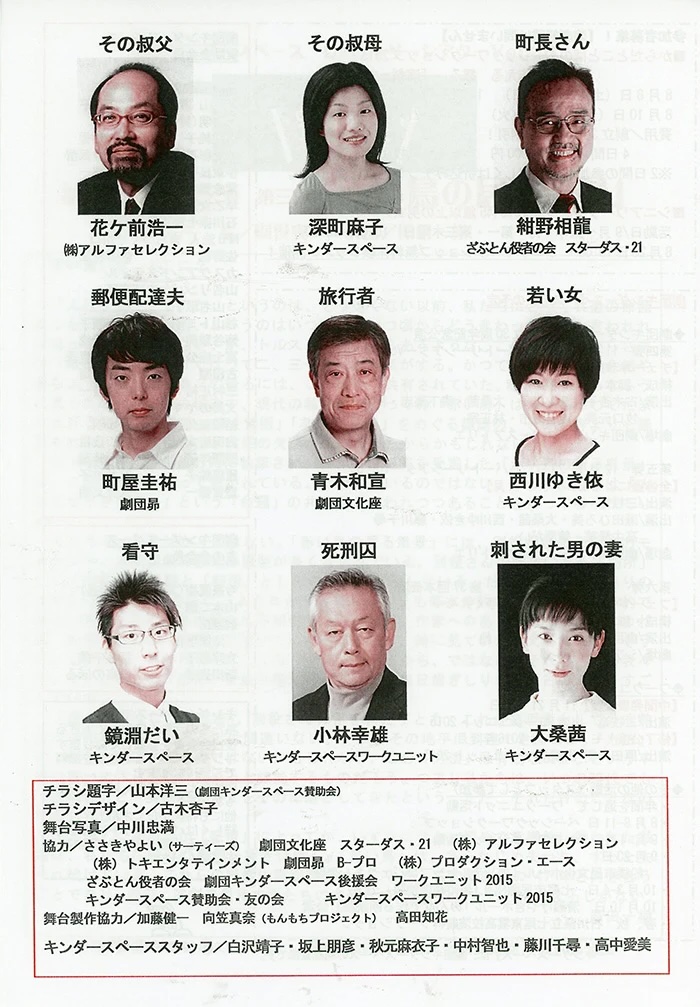

何という見事な「言葉=肉声」だったことだろう。ぼくは『赤い鳥の居る風景』を今回初めて舞台で見たのだが、今後、この戯曲を読むときに、「姉」を演じた古木杏子の声、「弟」を演じた中村翼(中学3年生)の声を想起せずには読めないだろう。声だけではない、そのセリフのリズム、間、そこに込められた「感情」、それらすべては、もう他に置き換えることはできないだろう。この2人を中心に、すべての役者たちの姿、声、動き、そして、素晴らしい音楽と、照明、美術、衣装、そうした一切合切が、戯曲を読み返すたびにぼくの心の中によみがえり続けるだろう。

キンダーが、「『感情』を乗り越えられないかと毎日歯ぎしりして稽古の時間をすごし」た日々は、だから、見事に結実したのだ。つまり、「泣けた」「感動した」では決して終わらない芝居となったということだ。そればかりか、見終わった後に、実に複雑な、そして重大な問題をぼくらに残し続ける舞台となったのだ。

借金を残して自殺した両親をもつ姉と弟が、「借金を返し続ける」ことこそが「本当の生活」だと考えるが、それを「世間」は理解しない、というのがこの芝居の基本的な構図だが、ぼくらがこの芝居を見終わったあと、痛切に感じ取らなければならないのは、ではぼくらにとっての「借金」とは何か。ぼくらは、その「借金」を意識し、それを「返し続けよう」と意志し、そのために「つらい道」を選びとり、「一生懸命に走ってきた」か、という問題である。その問題は、歴史的にいえば、「戦後問題」であろうし、個人的にいえば、それこそ人の数だけあるだろう。ぼくらは、「しずかな生活」を求めて何を「がまん」し、何を「がまん」しなかったか。何も言わずに死んでいったひとたちは、何を「がまん」していたのか。(たとえば、ぼくが、涙のにじむ思いがしたのは、シベリア抑留者だった父の「がまん」や、もう世間ではほとんど問題にしなくなった「中国残留孤児」やその「親」たちの「がまん」を想起したからでもあった。)

原田が言うように、ぼくらはもうここ2、30年、いつの間にか「人はなぜ生きるのか」という命題の共有感を失ってしまっている。「借金」を返そうという意識どころか、「借金」をしているという意識すらなくしてしまっている。そして、時代はますます「空疎感」と「実感の欠落」を加速させている。そうした状況の中で、キンダーのこの『赤い鳥の居る風景』の舞台は、時代の空気への激しい抵抗となっている。

すべてが「空疎」なのではない。すべてに「実感」が欠落しているのではない。「空疎」な「実感」のない「現実」と、そして「言葉」とはどんなものなのか、それをくっきりと舞台の上に現出させた。そしてその「現実」の中で、「本当の生活」は、どのようなものとして認識あるいは実現されうるのか、それを「歯ぎしりしながらの稽古」によって見事に提示してみせたのだ。

「赤い鳥」は、どこに?

「人はなぜ生きるのか」というのは、そう遠くない以前、私たちにとって共通の命題だった。遠くない以前、というのはいつ頃で、いつ頃からどう変わったのかと言われれははっきりとは語れない。が、トルストイの本にもあるような、この素朴であからさまな「命題」の実感がなくなって二、三十年は経つ気がする。かつては職場や学生会館や赤ちょうちんでの激論? の後ろには、この感覚が共有されていた。……と、そんなふうに思ったのは、今回の稽古中、現代の私たちにとっての「赤い鳥」は何かを探してたまたま耳を傾けた「格差」や「貧困」「非正規雇用」をめぐる議論の、その内容よりも議論それ自体の妙な空疎感と実感の欠落が気になったからかもしれない。

67年、別役氏 28歳の時に執筆され、翌年の岸田賞を受賞した「赤い鳥の居る風景」は、このテーマによって書かれている、と考えているのではない。むしろこの本は「人はなぜ生きるのか」という「命題」の共有感が失われつつあることを巡って書かれている。

もちろん、そればかりではない。「赤い鳥の居る風景」には、別役戯曲のその後のモチーフや、人間関係の設定の原型が多く含まれている。別役さんの評論にある「局所」としての戯曲世界観と「縮図」としてのそれが混在している。だから、「マッチ売りの少女」「象」より、さらに「AとBと一人の女」よりも処女作的で、つまりは多声的である。実は、この作品に惹かれる理由もここにある。作家へのあるインタビューによれば、初期のものは「感情」で書いている所があって、時に見ていて耐えられない……そうだ。もちろん、惹かれるのは、この「感情」があるから、ではない。それどころか我々は、なんとかこの「感情」を乗り越えられないかと毎日歯ぎしりして稽古の時間をすごしている。

「感情」ではなく「方法」。別役さんの言を待たずとも、これが表現者としての成熟の一つの在り方であることは間違いない。いつ、その地平に到達できるのか。「方法」はしかし、到達するものではないかもしれない。この「方法」は有効なのか、という不断の疑いにさらされて、やっと機能するものだろう。つまり私たちは、いつの時代でも「空疎感」と「実感の欠落」をその命題としてきたという、ただ、それだけのことなのかもしれない。

「方法」によってか「感情」によってか、いずれにせよ、極めて意識的に書かれた戯曲は、私たちに様々な課題を突き付ける。「赤い鳥」は、あらかじめ失われ、ずっと失われ続けている。これらの課題に直面し続けることが、この戯曲後の47年と向き合うことであり、現在、演劇を目指す者たちの命題なのだと、今のところは考えるしかない。

原田一樹