|

03/04/11

ふるさとの山 その2

以前、心に刻まれたふるさとの山として筑波山のことを紹介しました。筑波山が、幼いときから見慣れた原風景としての山なら、本格的な登山をはじめたぼくに山や自然を実感させてくれたのは茨城県の北部、阿武隈に連なる山々でした。

標高700〜800mほどの低山で、スリリングな岩場があるわけでもなく、かくべつの展望が楽しめるわけでもありませんが、他に人影もない、静かな登山道を辿っていると、吹き渡る風や木漏れ日と対話しているような気がしてきます。

緩やかな起伏を描く里山の延長のような山は、人に例えれば、長い人生を生きてきてすっかり角のとれた好々爺とでもいった感じで、その懐に包み込んで、諭すように、自然の在り方を伝えてくれました。

リングワンデリングを体験したのも、この山域でした。リングワンデリングとは、自分では前に進んでいると確信しているのに、通り過ぎたはずの場所に戻ってしまう現象。ふつうは、起伏の少ない広い尾根道で深い霧に包まれたり、ブリザードに遭ったりしたときにおこすものです。ところが、ぼくが体験したのは、間違いようのない細い尾根道で、よく晴れた小春日和の昼間でした。 リングワンデリングを体験したのも、この山域でした。リングワンデリングとは、自分では前に進んでいると確信しているのに、通り過ぎたはずの場所に戻ってしまう現象。ふつうは、起伏の少ない広い尾根道で深い霧に包まれたり、ブリザードに遭ったりしたときにおこすものです。ところが、ぼくが体験したのは、間違いようのない細い尾根道で、よく晴れた小春日和の昼間でした。

黙々と登山道を辿っていて、そろそろ頂上に出てもいい頃だが....とあたりを見回すと、ふと傍らに見覚えのある祠が目に入りました。大きな杉の木の袂に、石造りの水神を祭った祠がひっそりと佇んでいます。ふいに、それが先ほど目にして、その前を通り過ぎたはずのものであることに気づきました。登り一辺倒の道を何十分も辿っていたはずなのに、先ほど通り過ぎた場所に出てしまったのです。それでも、一回目は、自分の勘違いだろうと、さして気にも止めず、再び歩き出しました。そして、上り坂を辿って、しばらくすると、また、水神を祭った祠の前に出てしまったのです....。

さすがに、二度目はぞっとしました。そして、その状況が理解できず、パニックをおこしかけたそのとき、朝、祖母が持たせてくれたものが、ポケットの中で手に触れました。祖母は、ぼくが山登りをはじめるようになると、山行の日は、いつも先に起きて、弁当を作ってくれ、必ず、「霧に巻かれたり、道に迷ったりしたら、これを食べるんだよ」と、梅干をいくつか持たせてくれました。

そのとき、無造作にポケットに突っ込んだ手に触れたのは、その梅干でした。水神様の祠の横に腰を下ろし、梅干をはおばると、自分の気持ちの中に広がりかけた霧がいっぺんに晴れたような気がしました。そして、自分でも気がつかぬまま、水神様に両手を合わせていました。その後は、何事もなかったかのように、あっけなく頂上に出ることができました。

単に目に見えるものだけでなく、スーパーネイチャーともいうべき、深いものを見せてくれた、感じさせてくれたのも、好々爺とした北茨城の山でした。

そんな山を久しぶりに訪ねました。今回は、1200年間、72年毎に続く祭りの舞台としてのふるさとの山でした。前回のコラムで少し触れた「金砂大田楽」を観に行ってきたのです。

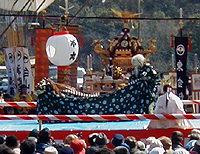

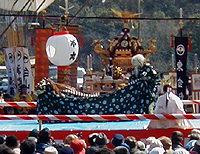

昔、通いつめた風景とまったく変わらない好々爺の山々に囲まれた長閑な山村風景の中、天孫の道案内をする猿田彦命を露払いに、どことなく孫悟空を思わせる金砂神社の守り神の猿、三匹の鬼、そして世話役と裃をつけた楽隊が続き、神輿と馬に乗った神童、最後に宮司と、500人を越す行列が陸続と進んでいきます。

鳴り物入りで賑やかにというのではなく、勇ましく練り歩くというのでもなく、ただ淡々と街道を行く行列。この行列は、沿道の各地で、さの土地の産土に田楽を奉納していきます。また、沿道には枕石やら鏡石といった「聖石」があって、それらは道筋を示すと同時に、依代となって神様がそこで休憩するという意味を持っています。

天明の大田楽について詳しく記されている『寝覚譚』には、金砂の神は神号を「鮑形大明神」と称するとあります。常陸の水木浜に上がった神様は黄金の膚と九つの穴を持つ鮑の姿で、潮を満たした甕に入れてお迎えする。72年間、金砂山に鎮座するうちに潮がだんだん減ってきて、それにともなって天変地異が増えてくる。72年目に、それまで鎮座していたご神体を水木浜へ還しに行くと、不思議なことに、そこにはまた黄金の膚で九つの穴を持つ鮑が待っていて、新たに潮を満たした甕にご神体を迎えて山へ戻るのだといいます。そして、無事に新たなご神体が山に着くと、世の中は平穏になり、作物は豊作になると。

山と海と、そして沿道の里と、すべての自然に対する畏敬と感謝の念を表し、その自然との一体感を味わう。それがこの祭りの意味だと思います。歴史的に見れば、豊かな自然を享受して、太古からこの土地で静かに暮らしていた蝦夷の人たちを、海からやってきた大和朝廷の軍勢が駆逐するといった史実を再現している祭りだともいえます。でも、住む人間は変わっても、自然に対する気持ちは変わりなく、蝦夷の人たちの感性をそのまま受け継いでいます。

特別な景観が広がるわけでもなく、アウトドアのフィールドとして目を引くようなものもない。ただ淡々とした自然がそこに広がっているだけ。でも、だからこそ、その自然は身近に感じられ、時おり、奥に秘められた「スーパーネイチャー」をかいま見せてくれるのかもしれません。

2月の初旬にも、東西金砂神社を中心に、北茨城の山中を巡りました。そのときたまたま投宿した宿では、ぼくが各地の「聖地」巡りをしているという話から、その宿の氏神様の話になりました。その宿のご主人が、ずっとほったらかしだった裏山の「熊野様」への参道を整備して、祠にも手をいれたところ、毎朝、自分の足が熊野様に向くようになったそうです。そして、そこから日々変化していく里山の風景を見ていると、自然と人間が一体のもので、目の前にあるなんでもない自然こそがいちばんかけがえのないものであると感じて、心から感動したそうです。長い東京生活から故郷に戻って、家業を継いで、あらためて生まれ故郷の自然に目を向けてみると、自分はこの土地から生まれ、この土地と繋がり続け、そしていずれこの土地に還っていくのだという思いがこみあげてきたそうです。

その熊野様にお参りしたときに、ぼくは、昔、リングワンデリングを経験したときの水神様を思い出していました....。

|

|

|

| 金砂大田楽の最後の会場には、1万人の観客が集まりました。会期を通しての観客の数は100万人を越えました |

猿田彦命による「四方固め」。剣、長刀と持ち替えて、東西南北四方をそれぞれ清めていきます |

|

|

|

|

| 産土に恵みを感謝し、五穀豊穣を願う「巫女舞い」 |

地を這うように踊る独特の「獅子舞い」。田楽のすべての演目が、長閑な里山の雰囲気を反映するように、ゆったりのんびりと演じられていきます |

|

|

|

|

| 最後に現れた鬼は、あたりを威圧するように踊り、最後に、金砂の守り神である猿から焼いた餅をもらって、恭順し、山へ帰っていきます |

|

|

―追記―

今年の「第17回金砂大田楽磯出大例祭」の模様は、NHK教育テレビで、4月26日22時〜23時半に放映されます。今回見逃してしまった人は、、ぜひご覧になってください。

――― uchida

|

立山に降り積もった雪は、富山湾に向かってできた広い扇状地に伏流して、海に出会う場所で湧出します。眼前に海があり、カモメの泣き声が響き、磯の香りが漂う浜に、コンコンと手を切るような水が湧き出す。それは、まさに自然が織り成す奇跡です。

立山に降り積もった雪は、富山湾に向かってできた広い扇状地に伏流して、海に出会う場所で湧出します。眼前に海があり、カモメの泣き声が響き、磯の香りが漂う浜に、コンコンと手を切るような水が湧き出す。それは、まさに自然が織り成す奇跡です。 その荷物の中に、固形アルコールの燃焼器が入っていました。WEBのカタログで見つけて、4ドル90セントと安いし、面白そうなので注文したのですが、これもストック切れだったようで、替わりに、8ドル99セントのESBITが入っていたのでした。

その荷物の中に、固形アルコールの燃焼器が入っていました。WEBのカタログで見つけて、4ドル90セントと安いし、面白そうなので注文したのですが、これもストック切れだったようで、替わりに、8ドル99セントのESBITが入っていたのでした。

リングワンデリングを体験したのも、この山域でした。リングワンデリングとは、自分では前に進んでいると確信しているのに、通り過ぎたはずの場所に戻ってしまう現象。ふつうは、起伏の少ない広い尾根道で深い霧に包まれたり、ブリザードに遭ったりしたときにおこすものです。ところが、ぼくが体験したのは、間違いようのない細い尾根道で、よく晴れた小春日和の昼間でした。

リングワンデリングを体験したのも、この山域でした。リングワンデリングとは、自分では前に進んでいると確信しているのに、通り過ぎたはずの場所に戻ってしまう現象。ふつうは、起伏の少ない広い尾根道で深い霧に包まれたり、ブリザードに遭ったりしたときにおこすものです。ところが、ぼくが体験したのは、間違いようのない細い尾根道で、よく晴れた小春日和の昼間でした。